3 中央アジア・コーカサス諸国

(1)総論

中央アジア・コーカサス諸国は、東アジア、南アジア、中東、欧州、ロシアを結ぶ地政学的な要衝に位置し、石油、天然ガス、ウラン、レアメタルなどの豊富な天然資源を有する。また、中央アジア・コーカサス諸国を含む地域全体の安定は、テロとの闘い、麻薬対策といった国際社会が直面する重要課題に取り組んでいく上でも高い重要性を有する。日本はハイレベルの対話などを通じてこれら諸国との二国間関係を強化し、「中央アジア+日本」対話の枠組みなどを活用した地域協力促進のための取組を続けている。

2022年は日本と中央アジア・コーカサス諸国の外交関係樹立30周年であり、岸田総理大臣と林外務大臣による各国首脳・外相との間で祝辞を交換したほか、ハイレベルでの二国間交流など関係強化に向けた取組を積極的に実施した(149ページ コラム参照)。また、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、ロシアを経由せずコーカサス地域経由で中央アジアと欧州を結ぶ輸送路である「カスピ海ルート」の重要性が高まったことを受け、外務省は、関係省庁・機関や日本企業と共に調査団を組成してカザフスタン及びアゼルバイジャンで同ルートに関する調査を実施した。

中央アジア・コーカサス諸国は、ウクライナ侵略関連の国連総会決議に対しては、一部を除き欠席又は棄権しており、多くの国は対外的に立場を明確にすることを避けている。ウズベキスタンは一貫して、「客観的で中立的な立場」であることを対外的に説明している。カザフスタンは、6月にトカエフ大統領がサンクトペテルブルク経済フォーラムの席上、プーチン・ロシア大統領を前に「ドネツク人民共和国」と「ルハンスク人民共和国」の承認を否定している。タジキスタンは、ロシアによるウクライナ侵略について特に対外的なコメントを行っていないが、10月に開催された中央アジア・ロシア首脳会合において、ラフモン・タジキスタン大統領がロシアのプーチン大統領に対して、中央アジアに旧ソ連のような政策が今も行われており、尊重されることを望むと発言したことは注目を集めた。

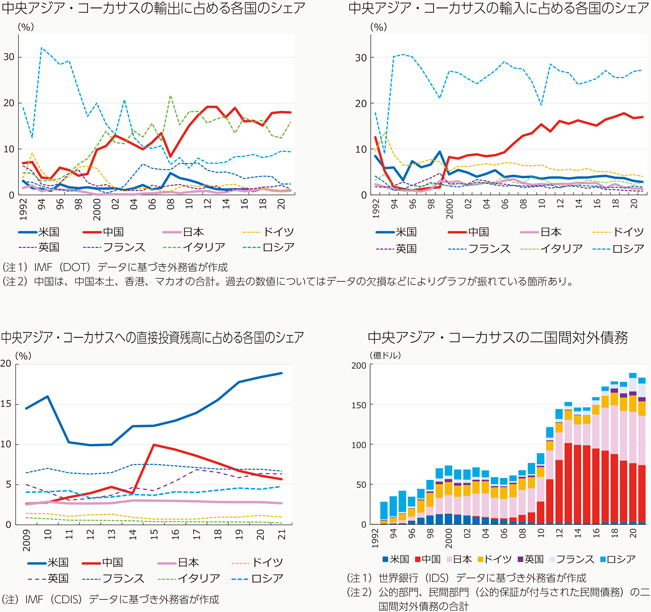

・貿易:輸出先としては中国が最大であるが、イタリア向け(カザフスタンやアゼルバイジャンからの資源輸出)やロシア向けも大きい。輸入面ではロシアが依然として中国を上回っている(カザフスタン、ウズベキスタン、アゼルバイジャンとの貿易額が大きい。)。2021年ではこの地域の輸出に占めるシェアにおいて日本は第25位、輸入では第16位2。

・投資:域内シェアで約7割を占めるカザフスタン向けで第2位となっている米国のプレゼンスが大きい(カザフスタン向け首位はオランダ)。フランス、英国、中国がこれに次ぐ規模。また、ロシアはキルギス、アルメニア、タジキスタンへの主な投資国であるなど、旧ソ連圏で一定の存在感を示している。日本はカザフスタン向けのほかは目立たず、米英や中露の規模を下回っている。

・金融:二国間の対外債務としては中国が首位であるが、近年減少傾向。トルクメニスタン、ウズベキスタンを中心に債権を有する日本は2021年時点で第2位。

1 本データに関する留意事項について179ページ参照

2 本グラフでは日米中など一部の国のみ表示しているが、文中の順位はデータが入手可能な全ての国・地域(当該地域の国・地域を含む。)における順位

(2)中央アジア諸国

中央アジア諸国は、自由で開かれた国際秩序を維持・強化するパートナーであり、日本は、中央アジアの平和と安定に寄与することを目的とした外交を推進している。

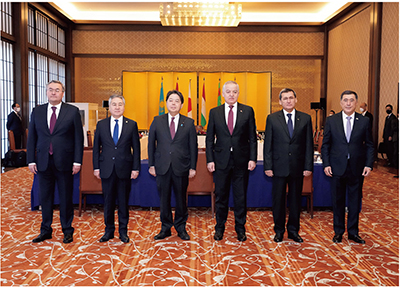

要人往来も活発に行われ、4月には「中央アジア+日本」対話・第8回外相会合がオンラインで開催され、ロシアによるウクライナ侵略を含む地域情勢などに関する意見交換が行われたほか、林外務大臣がカザフスタン及びウズベキスタンを訪問した。12月には中央アジア5か国の外相が初めてそろって訪日し、「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合が10年ぶりに東京で開催された。外相会合では、中央アジアの持続可能な発展の達成に向け、「人への投資」、「成長の質」に重点を置いた新たな発展モデルを確立し推進していくことを決定し、「カスピ海ルート」についても意見交換を行った。また、ロシアによるウクライナ侵略やアフガニスタン情勢を踏まえた対応についても率直な意見交換を行った。

中央アジア諸国の間では、7月に第4回中央アジア諸国首脳協議会合が実施され、11月にはウズベキスタン・キルギス間で国境画定に合意されるなど、引き続き域内協力の前進が見られた一方で、キルギスとタジキスタンの国境付近では、9月に軍事衝突が発生した。同月内に停戦合意がなされたが、キルギス側では一時的に約14万人の国内避難民が発生した。キルギス国内の人道状況の悪化を受け、日本政府は国連世界食糧計画(WFP)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じて100万ドルの緊急無償資金協力の実施を決定した。

ウズベキスタンでは、ミルジヨーエフ大統領が改革路線を引き続き進めている。日本との関係では、4月のウムルザーコフ・ウズベキスタン副首相兼投資・対外貿易相の訪日や、林外務大臣のウズベキスタン訪問、6月の岸田総理大臣とミルジヨーエフ大統領との電話会談、12月の外相会談などハイレベルでの政治対話を活発に実施した。林外務大臣は12月の「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合に際して訪日したノロフ外相と会談し、労働分野や環境・気候変動分野、人材育成分野における協力、地域情勢などについて意見交換を行った。

カザフスタンでは、1月にアルマティを中心に全国で騒乱が生じたが、カザフスタンの要請によりロシア主導の集団安全保障条約機構(CSTO)平和維持部隊が派遣され、事態は沈静化した。カザフスタン政府は、本件騒乱をマシモフ前国家保安委員会議長らによるクーデター未遂としている。この騒乱を機に、ナザルバエフ初代大統領が安全保障会議議長から退任し、トカエフ大統領による大規模な国内改革の取組が強化された。6月には憲法改正の国民投票を実施、9月には首都名がヌルスルタンからアスタナに再変更、11月には前倒し大統領選挙によりトカエフ大統領が再任された。日本との間では、4月に林外務大臣がカザフスタンを訪問し、トカエフ大統領及びトレウベルディ副首相兼外相と会談を行った。林外務大臣は、9月、12月にも同国と外相会談行い、エネルギーや脱炭素分野での協力、地域情勢などについて意見交換を行った。

キルギスとの関係では、林外務大臣は、9月及び12月にクルバエフ・キルギス外相と会談を行った。12月の会談では、両外相は2023年から2025年までの両国外務省間の協力プログラムに署名を行い、二国間関係をより一層推進し、対話を活性化することで一致した。また、クルバエフ外相から、10月に日本が行った緊急無償資金協力を含むこれまでの支援に対して謝意が表明された。

タジキスタンとの関係では、12月にサイード第一副首相とムフリッディン外相がそれぞれ訪日した。林外務大臣はムフリッディン外相との会談で、2023年から2025年までの両国外務省間の協力に関するプログラムに署名を行い、人材育成やインフラ整備などを始めとする二国間の協力や地域情勢に関して緊密に連携していくことを確認した。

トルクメニスタンでは、3月にグルバングルィ・ベルディムハメドフ大統領の長男のセルダル・ベルディムハメドフが新大統領に選出された。日本との間では、4月には岸田総理大臣とベルディムハメドフ大統領との電話会談、9月に岸田総理大臣とベルディムハメドフ人民評議会議長(前大統領)との会談が行われた。12月には、林外務大臣がメレドフ副首相兼外相と会談し、脱炭素分野を含む経済関係を強化し、教育や文化の分野でも協力を強化していくことで一致した。

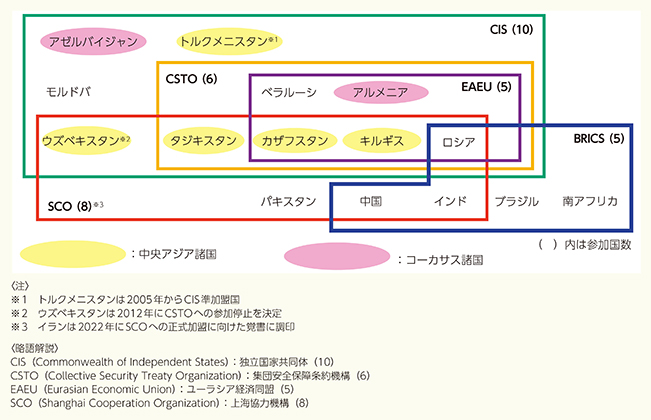

また、近年、中央アジア諸国及び周辺国の間では、地域協力の推進に向けた動きが活発化している。2022年には、ユーラシア経済同盟(EAEU)首脳会合(12月)、独立国家共同体(CIS)首脳評議会(10月)、上海協力機構(SCO)首脳会合(9月)、集団安全保障条約機構(CSTO)首脳会合(11月)、テュルク諸国機構(11月)など、中央アジア諸国の首脳が出席する会合が行われた。

さらに、中央アジア5か国に1か国が加わる形式の首脳・外相会合も活発に行われている。2022年には、日本、米国、EU、中国、ロシア、韓国がこの形式で中央アジア5か国との間でそれぞれ外相会合を行い、EU、中国、インド、ロシアは首脳会合を行った。

(3)コーカサス諸国

コーカサス地域は、アジア、欧州、中東をつなぐゲートウェイ(玄関口)としての潜在性と国際社会の平和・安定に直結する地政学的重要性を有している。一方、ジョージアでは南オセチア及びアブハジアをめぐる問題、アゼルバイジャンとアルメニアとの間ではナゴルノ・カラバフをめぐる問題などが依然として存在する。日本は、2018年に(ア)国造りを担う人づくり支援(人材育成)及び(イ)魅力あるコーカサス造りの支援(インフラ支援及びビジネス環境整備)の2本柱から成る「コーカサス・イニシアティブ」を発表し、これに沿った外交を展開している。

ナゴルノ・カラバフ問題に関して、日本は、OSCEミンスク・グループを始めとする対話を通じ、国際法の諸原則に基づき、両国間の紛争に関連する残された問題が平和的に解決されることを期待するとの立場をとっている。2022年には、2020年11月のロシア、アゼルバイジャン、アルメニア3か国首脳共同声明による停戦合意を基礎として、米国、EU、ロシアなどの仲介による対話の動きがみられた一方、9月には同合意以降最大規模の武力衝突が国境地帯で発生し、12月には、ナゴルノ・カラバフ地域とアルメニアをつなぐ唯一の交通路であるラチン回廊において、アゼルバイジャン側の環境団体を名乗る団体がデモを展開し、これに対してアルメニア側が、回廊が封鎖され人道危機が生じていると訴える事態となった。

アゼルバイジャンとの関係では、日本は、12月に、ソ連崩壊後に承継されている現行の租税条約を全面的に改正する新たな条約に署名した。この条約により、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待される。

アルメニアとの関係では、9月にニューヨークで林外務大臣がミルゾヤン外相との会談を行い、地域情勢などについて意見を交わした。アルメニア国内では2022年1月にサルキシャン大統領が任期満了前に辞任し、3月の国民議会での大統領選挙でハチャトゥリャン大統領が選出された。

ジョージアとの関係では、林外務大臣が、12月に訪日したダルチアシヴィリ外相と外相会談を行った。両外相は、「カスピ海ルート」を念頭に置いた地域の連結性強化や、9月に署名した二国間クレジット制度(JCM)の協力覚書に基づく脱炭素分野での協力など、二国間関係を一層強化していくことで一致した。

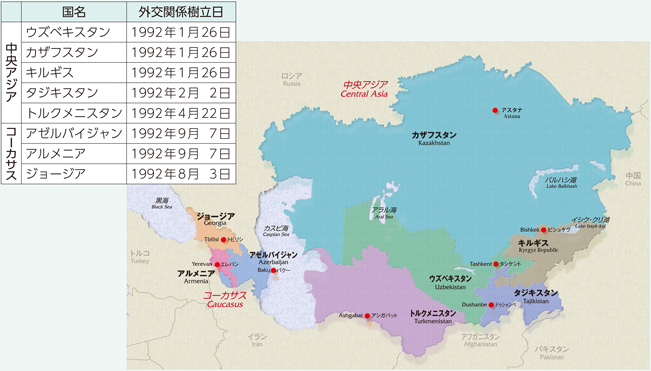

中央アジア・コーカサス諸国は、広大なユーラシア大陸のほぼ中央部に位置し、古くはヨーロッパとアジアを結ぶシルクロードの拠点として繁栄しました。19世紀にロシアに併合されましたが、1991年のソ連解体を経て独立し、日本は1992年9月までにこれら8か国を国家として承認し、外交関係を開設しています。独立以降、30年にわたって日本と中央アジア・コーカサス諸国は様々な分野において交流を発展させてきました。

中央アジアの安定と発展には、地域共通の課題解決に向けた地域協力が不可欠であり、その協力を促していくため、日本は2004年に「中央アジア+日本」対話を立ち上げました。現在では、ほかの主要国も、このような日本と同様の対話の枠組みを設けていますが、「中央アジア+日本」対話はこれらの先駆け的存在です。2015年には、安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めて中央アジア5か国を、2018年には河野太郎外務大臣がコーカサス3か国を訪問し、様々な分野での交流が深化しました。また、2015年には在アルメニア日本国大使館が開館し、8か国全てに日本大使館が置かれました。

外交関係樹立30周年となる2022年には、12月にダルチアシヴィリ・ジョージア外相が、「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合へ参加するために中央アジア5か国の外相が初めてそろって訪日するなど、ハイレベルの要人往来を含む活発な交流が行われました。また、岸田総理大臣と中央アジア・コーカサス各国の首脳、林外務大臣と各国の外相との間で、それぞれの外交関係樹立30周年記念日を祝うとともに、両国関係の更なる発展に努めることを確認する書簡を各国と交換しました。

中央アジア5か国との間では、中央アジアを舞台にした漫画『乙嫁(おとよめ)語り』などで著名な漫画家の森薫氏による「中央アジア+日本」対話のイメージキャラクターを使用した日・中央アジア5か国外交関係樹立30周年の公式ロゴマークが製作されました。また、政治、経済、観光、文化など様々な分野において、地方自治体や民間企業などが主催する記念事業が盛んに行われました。中央アジア5か国では「和太鼓グループ彩(さい)」による公演、ウズベキスタンでは盆栽のワークショップや「日本食・食品サンプル展」、カザフスタンでは「日本文化デー」を開催するなど、日本文化の発信も積極的に行われました。

公式ロゴマーク

(11月20日、トルクメニスタン・アシガバット)

コーカサス諸国との間では、アゼルバイジャン、ジョージアとの間でそれぞれ外交関係樹立30周年を記念するロゴマークが作成されたほか、中村天平氏のピアノコンサートなど様々な記念事業が実施されました。アルメニアでは第15回日本映画祭が4都市で開催されました。

(7月18日、アゼルバイジャン・バクー)

2022ロゴマーク

30周年ロゴマーク