第7節 中東と北アフリカ

1 概観

中東・北アフリカ地域(以下「中東地域」という。)は、欧州、サブサハラ・アフリカ、中央アジア及び南アジアの結節点という地政学上の要衝に位置する。世界の石油埋蔵量の約5割、天然ガス埋蔵量の約4割を占め、世界のエネルギーの供給地としても重要であることに加え、高い人口増加率も背景に、湾岸諸国を中心に経済の多角化や脱炭素化を進めており、市場としても高い潜在性を有している。また、2月24日のロシアによるウクライナ侵略を受け、エネルギー価格が高騰し、エネルギー市場の安定化に向けた湾岸産油・産ガス国の役割に関心が集まった。

同時に中東地域は、歴史的に様々な紛争や対立が存在し、今も多くの不安定要因・課題を抱えている。近年は、イランをめぐり地域の緊張が高まっていることに加え、2011年に始まった「アラブの春」以降の政治的混乱も各地で継続している。シリアにおける内戦も終息せず多くの難民・国内避難民が生まれ、周辺国を含む地域全体の安定に大きな影響を及ぼしている。イエメンにおいても、イエメン政府、ホーシー派などの当事者間で4月に全土での一時的な停戦が実現したものの、10月にはこれが失効し、厳しい治安、人道状況が継続している。また、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」のような暴力的過激主義の拡散リスクも今なお各地に残存している。さらに、アフガニスタンでは、2021年8月のタリバーンによるカブール制圧以降、深刻な人道状況の更なる悪化が懸念されている。

一方、2020年以降、一部の国・地域では関係改善に向けた情勢の変化が見られている。2020年、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、スーダン及びモロッコがイスラエルと国交正常化に合意したほか、2021年には2017年以降継続してきたカタール断交問題1が解消した。2022年にはトルコがイスラエルと4年ぶりに外交関係を正常化したほか、米国の仲介によりイスラエル・レバノン間の海洋境界の画定が行われるなど、地域の安定化に資する動きも見られる。

2021年1月に成立した米国のバイデン政権は、前政権下で離脱したイラン核合意への復帰に向けてイランと協議を行う姿勢を表明し、中東和平に関してはパレスチナとの関係改善に取り組むなど、その諸政策が中東地域に及ぼす影響が引き続き注目される。2022年7月には、就任後初となる中東訪問として、バイデン大統領はイスラエル、パレスチナ、サウジアラビアを歴訪した。また、中国も中東地域との関係強化を進めており、12月には習 近平(しゅうきんぺい)国家主席が、2016年以来となる中東訪問としてサウジアラビアを訪問し、中国・サウジアラビア首脳会談のほか、初となる中国・GCC(湾岸協力理事会)首脳会合及び中国・アラブ・サミットを実施した。

日本は、原油の9割以上を中東地域から輸入しており、日本の平和と繁栄のためにも、中東地域の平和と安定を促進し、中東地域諸国との良好な関係を維持、強化していくことが、極めて重要である。こうした観点から、日本は、近年、経済、政治・安全保障、文化・人的交流を含めた幅広い分野で、中東地域諸国との関係強化に努めている。林外務大臣は3月にはトルコ、アラブ首長国連邦、8月には第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)に出席するためチュニジアを訪問し、また、9月には、国連総会や故安倍晋三国葬儀の機会を捉え、岸田総理大臣と林外務大臣が各国との間で会談を行い、地域の安定に向けた緊密な連携を確認した。加えて、ウクライナ情勢を受けてエネルギー市場が不安定化する中、湾岸諸国に対しては、電話会談も含め、国際原油市場の安定化に向けたハイレベルでの働きかけを繰り返し行った。

また、ロシアによるウクライナ侵略後、主食である穀物消費の多くをロシア・ウクライナからの輸入に依存する中東地域は、小麦の輸入価格上昇など大きな影響を受けており、日本は関係国とも連携しながら、これらの地域に対して様々な支援を行っている。例えば、7月にはウクライナ情勢により食料危機に直面している中東・アフリカ諸国などに対して合計約2億ドルの食料安全保障分野への支援の実施を決定した。こうしたロシアによる侵略によって影響を受けた国々に対する日本の支援や、特に脆(ぜい)弱な地域における人間の安全保障の理念に基づく対応の重要性について、国際会議の場で政務レベルからも発信している。

2023年に入ってからは、2月にトルコ南東部を震源とする大規模な地震が発生し、トルコ及びシリアにおいて甚大な被害が生じた。これに対し日本は、現地のニーズを踏まえて必要な支援を迅速に行うという考えの下、国際緊急援助隊(救助チームや医療チームなど)の派遣、自衛隊機による医療チーム資機材の輸送、緊急援助物資の供与、緊急無償資金協力の実施を含む様々な支援策を実施している。

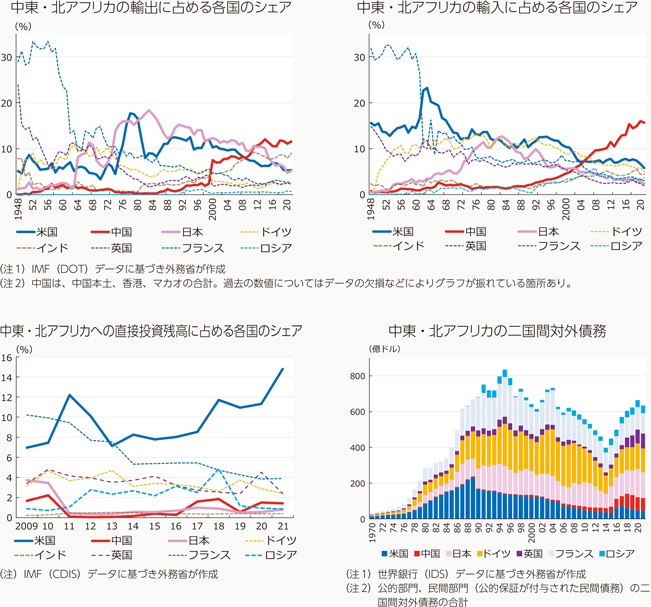

・貿易:輸出入両面で中国が首位となっている。日米は長期的にシェアが低下している。輸出先としての日本は2010年代に中国に抜かれるまでは首位であった(日本へは主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)などから輸出。中国はサウジアラビア、UAEに加えイラク、トルコとの貿易も大きい。)。また、この地域では欧米諸国に加えてインドも一定のプレゼンスを有する。2021年ではこの地域の輸出に占めるシェアにおいて日本は第3位、輸入では第10位2。

・投資:イスラエル、サウジアラビア、トルコの3か国で域内の直接投資残高の大部分を占め、このうち最大の受入国であるイスラエル向け投資で首位となる米国のプレゼンスが大きい。欧州も一定のシェアを有する。これに対し、日中のシェアは限定的。

・金融:欧州や日本を中心に様々な国への債務が存在し近年は対中債務も増加傾向にある。2021年では日本は第2位の二国間債権国。

1 本データに関する留意事項について179ページ参照

2 本グラフでは日米中など一部の国のみ表示しているが、文中の順位はデータが入手可能な全ての国・地域(当該地域の国・地域を含む。)における順位

1 2017年6月、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、エジプトなどは、これら関係国によりテロ組織に指定されているムスリム同胞団へのカタールによる支援などを理由に、カタールとの外交関係断絶を発表した。