1 米国

(1)米国情勢

ア 政治

米国議会が上下両院で多数党が異なる「ねじれ」の状態の下、2014年1月28日、オバマ大統領は一般教書演説を行い、2014年を「行動の年」と位置付けた。内政分野では、中間層の雇用創出、最低賃金引き上げや税制改革などによる格差是正、通商政策、気候変動、移民制度改革、銃規制などを優先課題として挙げ、各課題について議会の協力が得られない場合には行政権の行使も辞さないと述べた。外交分野では、イランの核問題への取組を推進していくことを明言したほか、対テロ活動、シリア、中東和平などを優先課題として挙げた。アジア太平洋重視政策の継続も改めて表明した。

オバマ政権は、引き続き景気・雇用の改善に取り組むも、退役軍人省による退役軍人向け医療サービスの不備、同伴者を伴わない中米諸国からの未成年不法移民の急増、ウクライナ情勢や中東情勢、エボラ出血熱の流行、イランの核問題など山積する課題に追われ、議会との間では大きな成果を出せず、厳しい政権運営を強いられた。オバマ大統領の支持率は、2014年秋以降40%台前半という厳しい状況に陥っており、この状況が改善されないまま11月4日の中間選挙を迎えた。同選挙では、連邦上下両院選挙、州知事選いずれも共和党が勝利し、2015年1月からの第114議会において、共和党が連邦上下両院とも多数党となることになった。一般的に、中間選挙は時の大統領及び政権党に対する信任投票の側面があり、大統領の所属政党は議席を減らす傾向にある。今回の選挙でも、米国の景気・雇用は回復基調なるも、有権者には回復の実感がなく、また、米国を取り巻く現状に対する不満が高かったことなどを主な理由として、政権党である民主党にとり非常に厳しい選挙戦となった。オバマ政権が新議会会期において上下両院で多数を占める共和党とどのように向き合い、残りの任期の中でいかに政策を遂行するのか、今後の政権運営が注目される。

中間選挙後の11月12日から第113議会第2会期末までの間、改選前の議員構成で開催されるいわゆる「レームダック・セッション」が開かれ、選挙結果を受けたオバマ政権と共和党の協力姿勢の有り様が注目された。11月20日、オバマ大統領は移民問題に関し、一定の条件を満たす者について退去強制処分を3年間停止するなどの追加的行政措置を発表したが、共和党は総じて大統領を批判した。また、医療保険制度改革法に関し、2013年11月に発表した大統領の行政権限行使は違憲であるとして連邦下院が大統領を提訴するなど、依然として厳しい党派対立がみられた。一方、12月11日に期限を迎えた継続予算決議に関しては、両党とも連邦政府機関の閉鎖を避けるべく、非常に厳しい調整を行い、2015年度歳出オムニバス法案(1)を成立させるなど、一定の超党派による協力姿勢が見られた。

このほか、米国内での大きな出来事として、ミズーリ州ファーガソンで起きた白人警察官によるアフリカ系青年射殺事件や、上院情報委員会のCIAによる拘束及び尋問に関する報告書の発表などが国内外で大きな議論を呼んだ。

イ 経済

(ア)経済の現状

米国経済は、2014年も一貫して緩やかな景気回復を続けた。2014年10~12月期の実質GDP(暫定値)は、前期比年率2.2%増となった。また、失業率については、改善傾向が継続し、2015年2月には5.5%となった。米国経済は今後も回復が続くと見込まれるが、金融政策正常化に向けた動きの影響などに留意する必要がある。

(イ)経済政策

オバマ大統領は、2015年1月の一般教書演説において、経済政策に関し、経済成長、債務削減、雇用創出などの成果を挙げ、中間層経済はうまく機能しており、今後も労働環境の改善、インフラ整備、輸出促進、科学技術・研究開発など、中間層のための政策に取り組むと述べた。特に通商政策に関しては、世界最速で成長する地域のルールを中国が作ろうとしているが、米国こそがルールを作るべきとし、アジアから欧州にかけての自由で公平で強固な新しい通商協定とともに、米国の労働者を保護するために貿易促進権限(TPA)を大統領に与えるよう両党に要請した。

金融政策について、米連邦準備制度理事会(FRB)は、2012年から実施してきた米財務省証券と住宅ローン担保証券の買入れを行う量的緩和第3弾(いわゆる「QE3」)を2013年12月以降縮小し、2014年10月の連邦公開市場委員会(FOMC)において終了を決定した。政策金利誘導目標を据え置く期間の目安(時間軸)については、3月のFOMCにおいて、労働市場に関する指標、インフレ圧力やインフレ期待に関する指標、金融市場の動向を含めた幅広い指標を考慮し、特に、①インフレ率が引き続き2%の目標を下回って推移すると予測されること、②長期インフレ期待が十分に抑制されていること、の2要件が満たされているようであれば、資産買入れが終了した後も相当の期間、現在の金利水準を維持することが適切であるとされた。12月のFOMCにおいては、変更後の文言は前回までの主旨と一致しているとしつつ、FOMCの金融政策のスタンスの正常化を開始するに当たっては忍耐強くなり得ると変更された。2015年3月のFOMCにおいては、労働市場に改善がみられ、インフレ率が中期的に2%の目標に回帰することについて合理的な確信を得られた際に利上げが適切であると変更された(2)。こうしたことから、今後、政策金利の利上げ(ゼロ金利政策の解除)の時期が注目されている。

(2)日米政治関係

日米両国は、首脳・外相を始めあらゆるレベルでの信頼関係強化と緊密な政策協調を通じて、日本の外交・安全保障の基軸である日米同盟を強化してきている。

2014年2月に訪米した岸田外務大臣は、ケリー国務長官、ヘーゲル国防長官、ライス国家安全保障担当大統領補佐官などと会談を行い、日米二国間の課題やアジア太平洋地域情勢などについて意見交換を行った。

4月、国賓として訪日したオバマ大統領は、安倍総理大臣と首脳会談を行った。その際、安倍総理大臣は、オバマ大統領のアジア歴訪は、この地域への関与を重視する米国のリバランス政策を裏付けるものであり、歓迎すると述べた。両首脳は、日本の「積極的平和主義」と米国のアジア太平洋重視政策(リバランス)を、共に地域の平和と安定に資するものとして、相互に評価・歓迎し、平和で繁栄するアジア太平洋を確実にするための日米同盟の主導的役割を確認した。安全保障に関して、安倍総理大臣は、「防衛装備移転三原則」の策定や、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会における検討といった取組を説明し、オバマ大統領から、日本の取組についての歓迎と支持が示された。また、安倍総理大臣が、普天間飛行場の移設は強い意志をもって工事を早期かつ着実に進める、日米地位協定の環境補足協定について米側の協力をお願いしたいと述べたのに対し、オバマ大統領は、在日米軍の円滑な運用を図りつつ、負担軽減に引き続き取り組みたいと述べた。環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に関して、両首脳は、TPP協定が戦略的に重要であるとの認識で完全に一致し、この日米首脳会談を一つの節目として、日米間の懸案を解決すべく、甘利経済再生担当大臣とフローマン通商代表との間で、精力的かつ真摯な交渉を継続することとした。さらに、人的交流に関して、安倍総理大臣から、政府の支援により、日本の学生・生徒6,000人を米国に派遣することを紹介した。

ウクライナ情勢に関し、安倍総理大臣は、米国の強いイニシアティブを評価する、現代の国際社会において、力による現状変更は許されない、これは一地域の問題ではなく、国際社会全体の問題であると述べ、両首脳は、G7諸国で連携していくことで一致した。

アジア太平洋地域情勢に関して、両首脳は、日米を中核とし、関係諸国とも協力しつつ自由で開かれたアジア太平洋を維持し、そこに中国を関与させていくことが重要であるとの点で一致した。中国に関して、安倍総理大臣は、中国の力による現状変更の試みに対しては、明確に反対を表明し、強固な日米同盟と米国のアジアへの強いコミットメントを示すことが重要であると述べ、オバマ大統領は、日本の施政下にある領域は日米安全保障条約第5条の適用対象であり、尖閣諸島もそれに含まれることを述べた。また、尖閣諸島に対する施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対するとの考えを確認した。

北朝鮮に関して、両首脳は、北朝鮮の核開発に関して日米韓で引き続き緊密に連携していくことを確認した。安倍総理大臣は、拉致問題に関して、オバマ大統領の引き続きの理解と協力を期待すると述べたのに対し、オバマ大統領は支持を表明した。

このほか、日韓関係、中東地域情勢や、女性のエンパワーメント、核セキュリティ、軍縮・不拡散などの地球規模の課題について意見交換が行われた。また、日米共同声明 (「アジア太平洋及びこれを越えた地域の未来を形作る日本と米国」)(詳細については第3章第1節2.「日米安全保障(安保)体制」参照)及びファクトシート (「日米のグローバル及び地域協力」)が発出された。

8月、岸田外務大臣は、ASEAN関連外相会議(於:ミャンマー)の機会に、ケリー国務長官との間で会談を行った。ウクライナ情勢に関して、岸田外務大臣は、7月のウクライナ訪問の結果を紹介し、3月に安倍総理大臣が発表した最大約15億米ドルの経済支援を含む具体的支援策について説明した。両外相は、日米で連携し、また、G7で結束して対応していくことを確認した。ケリー国務長官は、イラクにおける米国による限定的な空爆に関して説明し、これに対し、岸田外務大臣は、日本は以前からイラク政府や米国によるテロとの闘いを支持してきている、今回の米国による限定的な空爆は、この闘いの一環としてイラク政府の同意を前提に行われた措置であると理解していると述べた。このほかに、両外相は北朝鮮やガザ情勢、気候変動について議論を行った。

9月、ニューヨークを訪問した岸田外務大臣は、ケリー国務長官との間で再び会談を行った。ケリー国務長官は、地域情勢や地球規模の課題などについて連携が進んでいることについて、日本の果たしている役割に感謝すると述べた。イラク・シリア情勢に関し、岸田外務大臣は、日本は国際社会のISILに対する闘いを支持しており、イラク及び周辺国に対する追加的支援を決定したことを説明し、ケリー国務長官は、ISILに対処するための日本の支援に感謝すると述べた。エボラ出血熱の流行に関し、岸田外務大臣は日本の取組について説明し、これに対しケリー国務長官から謝意が表明された。両外相はこのほか、ウクライナ情勢、アジア情勢、イランの核問題や「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」見直しに関して協議した。

同じく9月、国連総会出席のためニューヨークを訪問した安倍総理大臣は、バイデン副大統領による表敬を受けた。バイデン副大統領は、日韓関係、日中関係改善のための最近の日本の取組を評価すると述べた。これに対し安倍総理大臣からは、国連総会の機会に日韓外相会談、日中外相間の意見交換が行われたことを紹介した。TPP協定について両者は、日米のトップリーダーが指導力を示しながら、交渉担当者に対し指示を出し、柔軟性を持って、TPP協定交渉の早期妥結に向け引き続き努力していくことを確認した。

11月、岸田外務大臣は、アジア太平洋経済協力(APEC)閣僚会議(於:北京(中国))の機会に、ケリー国務長官との間で外相会談を行った。岸田外務大臣は、日本はエボラ出血熱への対応を加速化させていると述べ、最大1億米ドルの追加的財政支援などの日本の取組について説明した。ケリー国務長官は、日本の支援とリーダーシップは素晴らしく、極めてインパクトのあるものであり、心から感謝すると述べた。北朝鮮に関して、岸田外務大臣は、10月の政府担当者の平壌派遣について説明するとともに、核、ミサイル、拉致など諸懸案の包括的解決を目指す日本の方針は不変であることを説明し、両外相は、今後とも日米韓の連携を重視していくことで一致した。岸田外務大臣は、イランの核問題解決に向けたケリー国務長官の努力に敬意を表し、両外相は、この問題について今後とも緊密に連携していくことで一致した。このほか、ISILへの対応やウクライナ情勢、TPP協定について協議が行われた。

同じく11月、安倍総理大臣は、G20サミット(於:ブリスベン(オーストラリア))の機会に、オバマ大統領との間で再び首脳会談を行った。両首脳は、ガイドライン見直しを始め、引き続き幅広い分野で安全保障・防衛協力を進めることで一致した。安倍総理大臣は、緑の気候基金(GCF)に対し、国会での承認が得られれば、各国の拠出額を勘案しつつ、最大15億米ドル拠出することを発表予定であると述べ、これに対し、オバマ大統領は謝意を表明した。日韓関係について、安倍総理大臣は、日中韓会合の実現に向けた朴槿恵(パククネ)大統領の発言に同意し、自分も早期実現を目指したいと説明し、オバマ大統領からは、日韓関係改善に向けた取組を評価し、期待するとの反応があった。

(3)日米経済関係

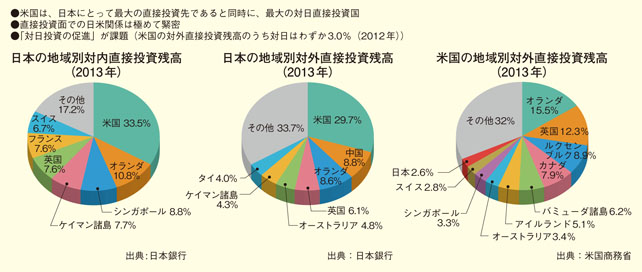

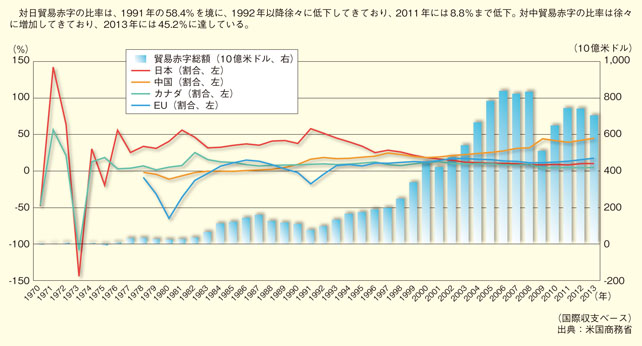

世界第3位と第1位の経済大国である日米両国が経済分野においても緊密に協力していくことは、日米両国の経済活性化のみならず、日米同盟の更なる強化や世界経済全体の発展のために不可欠である。こうした観点から、日米両国は、二国間の貿易・投資関係を強化させるとともに、エネルギーを始めとする様々な分野における協力関係を引き続き推進していく。

TPP協定交渉並びに自動車貿易及び非関税措置に関する日米並行交渉については、2014年4月の日米共同声明において、日米両国で、二国間の重要な課題について前進する道筋を特定した。その道筋に沿って、閣僚レベルや事務レベルで精力的に協議が継続されている。11月に北京で開催されたTPP首脳会合では、TPP協定交渉の終局が明確になりつつあるとの認識が共有され、その直後にブリスベンで行われた日米首脳会談においても、引き続き交渉の早期妥結に向けて一層の努力をしていくことで一致した。アジア太平洋における貿易・投資に関する新たなルールを作り上げるべく、今後も日米で協力して交渉に取り組んでいく。

エネルギー協力については、東日本大震災後の原子力発電所の停止により液化天然ガス(LNG)需要が増大する中で、ほぼ全量を海外に依存するLNGの安定的かつ低廉な調達に向けて、調達先を多様化することが喫緊の課題となっている。このため、政府は、米国産LNGの輸入実現に向け、首脳会談などハイレベル会談の場も活用して働きかけを行った。その結果、米国において日本企業が関与する全てのLNGプロジェクトについて、9月までに米国政府により輸出承認及びLNGターミナルの建設・操業策の承認がそれぞれなされ、早ければ2016年度には米国産LNGの輸入が実現する見込みである(3)。また、日米両国は、LNG輸入以外のエネルギー分野でも密接に協力している。12月、ワシントンDCにおいて開催された日米エネルギー戦略対話には、日本側から外務省、経済産業省資源エネルギー庁、防衛省、米国側から国務省、エネルギー省、国防総省の代表者が出席し、世界のエネルギー問題・輸送問題、日米エネルギー協力やアジアのガス市場などのテーマについて有意義な議論が行われた。

日本は、日米協力の象徴として米国北東回廊への超電導リニア(マグレブ)技術の導入を提案している。マグレブ技術は、導入が実現すれば、現在鉄道で2時間半以上を要するワシントン・ニューヨーク間を約1時間で結ぶことができる画期的な技術である。4月の日米首脳会談では、安倍総理大臣からオバマ大統領に対し、同技術の導入を改めて提案した。このほか、安倍総理大臣はケネディ駐日大使と共に山梨実験線を訪れ、マグレブ試乗を行った。また、10月の東海道新幹線開業50周年記念レセプションにおいても、安倍総理大臣が米国を含む世界各国の鉄道関係者などに対しマグレブ技術の利点をアピールした。こうしたトップセールスのほか、米国では佐々江駐米大使を筆頭に現地の日本大使館が、シンクタンク主催のセミナーなどにおいてマグレブ技術導入の意義を積極的にアピールしている。10月には、中山外務副大臣がダシュル元上院議員を始め現地でのマーケティング活動を行っているメンバーの表敬を受け、マグレブ技術導入に向けた進展を確認した。

また、9月、ニューヨークを訪問した安倍総理大臣は、外交問題評議会(CFR)においてCFR幹部やビジネス・リーダーとの懇談及び昼食会に出席するとともに、JETRO主催の対日投資セミナーにおいても日本経済及び成長戦略に関する挨拶を行い、成長戦略などを発信し、日本への積極的な投資を呼びかけた。10月にプリツカー商務長官が米国企業20社の幹部と共に訪日した際にも、安倍総理大臣と菅内閣官房長官は、成長戦略や女性の活躍促進を説明し、対日投資を呼びかけた。

1 歳出法案は、歳出分野ごとに12本作成されるが、12本の歳出法案をとりまとめて包括的(オムニバス)歳出法案となることもある。2015年度歳出法案の審議では、2014年12月、12分野のうちオバマ大統領による移民関連の行政措置の執行官庁たる国土安全保障省の分野のみ2015年2月27日までの継続予算決議とし、残り11分野の歳出法案は、2015年9月末までの包括的歳出法とする法案が成立した。なお、国土安全保障省歳出法案は、その後新議会での審議を経て、2015年3月、同年9月末までの予算を認める内容で成立

2 同変更においては、4月のFOMCで利上げをする可能性は依然として低いと判断するとされた。

3 2016年度には米国企業が主導するサビンパスLNGプロジェクト(ルイジアナ州)からの輸入(購入)が開始され、2017年以降、日本企業が参画するキャメロン(ルイジアナ州)、フリーポート(テキサス州)、コーブポイント(メリーランド州)、フリーポート拡張部(テキサス州)のLNGプロジェクト4件からの輸入も順次開始される予定