北朝鮮

国内における取組

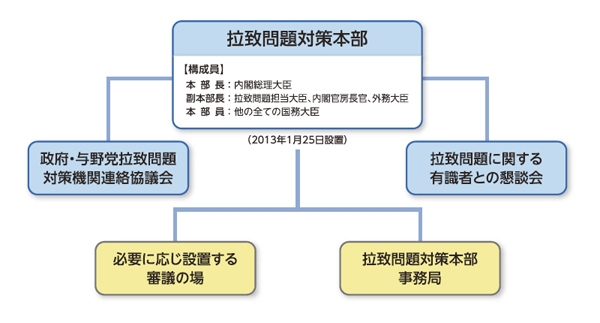

1 「拉致問題対策本部」の設置等

拉致問題対策本部第1回会合(2013年1月)

2013年1月、日本政府は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため、全ての国務大臣からなる新たな「拉致問題対策本部」を設置した。同対策本部は、総理大臣が本部長を、拉致問題担当大臣、内閣官房長官及び外務大臣が副本部長を務めており、各閣僚は、拉致問題の解決に向け、本部長、副本部長を中心に連携を密にし、それぞれの責任分野において全力を尽くしている。

また、拉致問題の解決に向けた超党派での取組の強化を図るため、「政府・与野党拉致問題対策機関連絡協議会」を開催している。

拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策

(1)方針

北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の重要課題である。政府としては、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす。また、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく。

(2)具体的施策

上記方針の下、各閣僚は、本部長、副本部長を中心に連携を密にし、以下の8項目について、それぞれの責任分野において全力を尽くす。

- ア 早期の解決に向けた北朝鮮側の行動を引き出すため、更なる対応措置について検討するとともに、現行法制度の下での厳格な法執行を推進する。

- イ 日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う。

- ウ 拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理を強化する。

- エ 拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査を徹底するとともに、拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等を継続する。

- オ 拉致問題を決して風化させないとの決意を新たにし、教育現場を含む国内地域各層及び各種国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化する。

- カ 米国、韓国を始めとする関係各国との緊密な連携及び国連を始めとする多国間の協議を通じて、国際的な協調を更に強化する。

- キ 拉致被害者家族等へのきめ細やかな対応、既帰国拉致被害者に対する支援の継続及び今後の拉致被害者帰国に向けた準備に遺漏なきを期する。

- ク その他拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討する。

(「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」2013年1月25日拉致問題対策本部決定)

岸田総理と拉致被害者御家族の面談

2 日本政府による捜査・調査

日本政府は、北朝鮮による日本人拉致事案及び拉致の可能性を排除できない事案につき、帰国した拉致被害者からも累次にわたり協力を得つつ、徹底した捜査・調査を進めている。こうした捜査・調査の結果、これまでに12件17名を日本人拉致被害者として認定している。

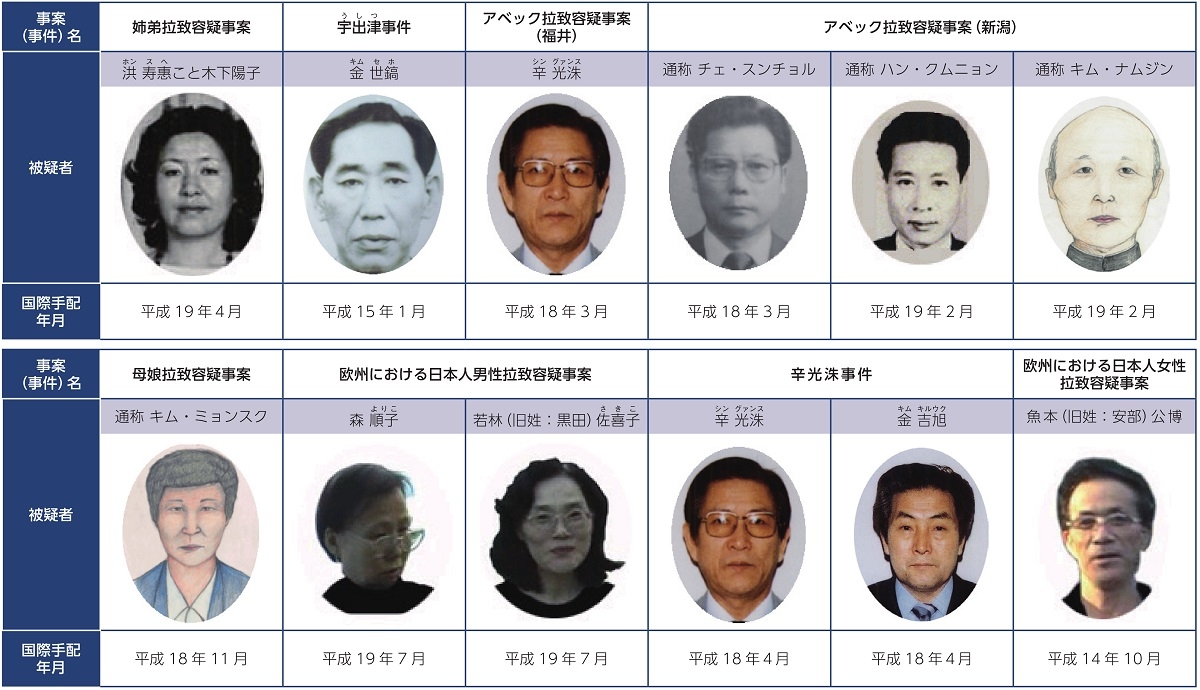

また、警察においては、朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件(被害者2人)についても北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、北朝鮮工作員等拉致に関与した11人について、逮捕状の発付を得て国際手配を行っている。

さらに、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の捜査・調査については、2013年3月に警察庁外事課に設置した「特別指導班」による都道府県警察に対する指導・調整、御家族等からのDNA型鑑定資料の採取、警察庁及び都道府県警察ウェブサイトへの拉致の可能性を排除できない事案に係る方々の一覧表等の掲載など、その取組を強化して事案の真相解明に努めている。また、海難事案として処理されているものについても、警察と海上保安庁が連携を強化して、捜査・調査を行っている。

拉致容疑事案関係の国際手配被疑者

3 拉致の可能性を排除できない事案に対する取組

政府は、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(以下「支援法」という。)第2条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された人以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在しているとの認識の下、関係省庁・関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する捜査・調査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めている。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに、支援法に定める被害者として認定することとしている。

政府は、北朝鮮に対して、これまで認定している拉致被害者に限らず、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を繰り返し要求している。

(注)北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(抄)

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。

二~七 (略)

2 内閣総理大臣は、前項第一号の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

(北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者家族有志の会)等の面談(2021年11月)

また、毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間(以下4.拉致問題に関する主な広報・理解促進活動参照)の政府行事や国際社会に向けたシンポジウム等の機会に、日本の拉致被害者家族連絡会及び特定失踪者家族会(北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者家族有志の会)の方々を含めた当事者からの「生の声」を訴えていただき、拉致問題の啓発に努めてきている。

同シンポジウムに参加する拉致被害者家族連絡会及び特定失踪者家族会(北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者家族有志の会)登壇者(中列右側)

4 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の施行(2006年6月)

2006年6月、拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題(「拉致問題等」)に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ拉致問題等の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が公布・施行された。同法は、拉致問題等の解決に向けた国の責務のほか、拉致問題等の啓発を図る国及び地方公共団体の責務、北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日~16日)の創設及び同週間での国・地方公共団体の啓発事業の実施等を定めている。

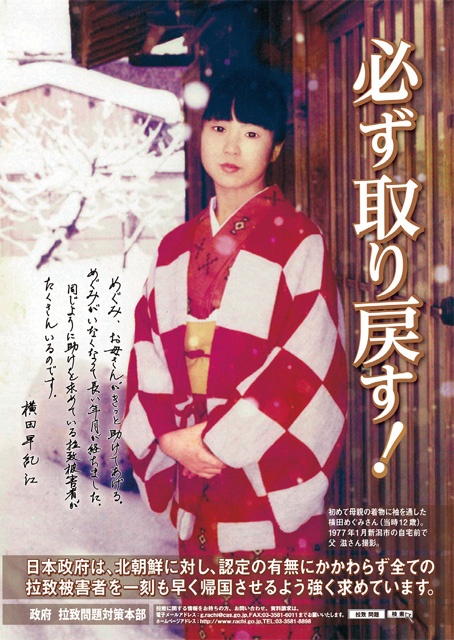

政府としては、小冊子やポスターの配布、拉致問題啓発映画やアニメの上映、各種研修会等への職員の派遣、中高生を対象とした作文コンクール、教員や教員を目指す大学生等を対象とした研修、北朝鮮向けラジオ放送(日本語・韓国語)、拉致問題啓発の舞台芸術公演等を行っている。また、2023年8月には、全国の都道府県及び政令指定都市教育委員会から推薦された中学生が東京に集まり、拉致問題について学び、議論する「拉致問題に関する中学生サミット」を開催した。

さらに、北朝鮮人権侵害問題啓発週間においては、政府やNGOは多くの会議、シンポジウム等を開催し、日本国内外に拉致問題等の解決を訴えている。

アニメ「めぐみ」

拉致問題啓発ポスターを全国に配布

5 対北朝鮮措置

2006年7月5日、北朝鮮は7発の弾道ミサイルを発射した。その後、北朝鮮は、国際社会の再三の警告にもかかわらず、2009年4月、2012年4月、同年12月にミサイルを発射し、2006年10月、2009年5月、2013年2月に核実験を実施した。また、2010年3月には、北朝鮮は韓国海軍哨戒艦に対して魚雷攻撃を行った。これらに対し日本政府は、厳重な抗議及び断固たる非難の意を表明するとともに、国連安保理決議に基づく対北朝鮮制裁措置に加え、我が国から北朝鮮への渡航自粛要請、北朝鮮籍者の入国の原則禁止、北朝鮮籍船舶や北朝鮮に寄港した船舶の入港禁止、北朝鮮との輸出入禁止等の対北朝鮮措置を実施してきた。

2014年5月の日朝合意に基づき、同年7月、日本側は、人的往来の規制措置並びに支払報告及び支払手段等の携帯輸出届出の下限金額の引下げ措置を解除するとともに、人道目的の北朝鮮籍船舶の入港を認めることとした。

しかし、北朝鮮による2016年1月の核実験及び2月の弾道ミサイルの発射等を受け、同年2月、人的往来の規制措置、支払手段等の携帯輸出届出の下限額の引下げ措置、北朝鮮向けの支払の原則禁止措置、人道目的の船舶を含む全ての北朝鮮籍船舶及び北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港禁止措置並びに資産凍結の対象となる関連団体・個人の追加指定を実施することとした。また、同年3月に採択された国連安保理決議第2270号に基づき、国連安保理の決定等により制裁対象として指定された船舶の入港禁止措置や資産凍結等の対象となる関連団体・個人の追加指定等の対北朝鮮措置を実施することとした。

また、2016年9月、北朝鮮が同年に入ってから2回目となる核実験を強行するとともに、同年中に20発以上の弾道ミサイルを発射していること、また、拉致問題についても、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を求めてきたにもかかわらず、いまだに解決に至っていないといった北朝鮮をめぐる情勢を踏まえ、同年12月、人的往来の規制措置を強化するとともに、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止措置及び資産凍結等の対象となる関連団体・個人の追加指定を実施することとした。加えて、同年11月に採択された国連安保理決議第2321号に基づき、資産凍結等の対象となる関連団体・個人の拡大措置等を実施した。

さらに、北朝鮮は、2017年に入ってからも、3発のICBM級を含む17発の弾道ミサイルを発射したほか、同年9月には過去最大出力と推定される規模の6回目の核実験を実施した。こうした中、国連安保理において同年6月、8月、9月及び12月に国連安保理決議第2356号、第2371号、第2375号及び第2397号がそれぞれ採択され、これらに基づき資産凍結等の対象となる関連団体・個人の拡大措置等を実施したほか、我が国独自の措置として、同年7月、8月、11月及び12月に資産凍結等の措置の対象となる関連団体・個人の追加指定を実施した。さらに、2022年には、日本の上空を通過するものや、複数のICBM級弾道ミサイルを含め、前例のない頻度と態様で31回に及ぶ弾道ミサイルの発射を行い、2023年に入ってからも弾道ミサイル等の発射を繰り返して行っている。こうした中、我が国独自の措置として、2022年4月、10月、12月、2023年3月及び9月に資産凍結等の措置の対象となる関連団体・個人の追加指定を実施した。