わかる!国際情勢

国際協力70周年

共に創る、未来へと続く道

1958年、コロンボ・プラン会議に日本代表として出発する

1958年、コロンボ・プラン会議に日本代表として出発する当時の池田国務大臣(右)と佐藤大蔵大臣(左)

1954年10月6日、日本はコロンボ・プラン(1950年に提唱されたアジア太平洋地域の国々の経済や社会の発展を支援する協力機構)への加盟を閣議決定し、開発途上国に対する政府開発援助(Official Development Assistance。以下「ODA」という。)を開始しました。政府は、閣議了解により、この10月6日を「国際協力の日」と定め、国際協力への国民の理解と参加を呼びかけています。この70年間、戦後間もない時期から高度成長期を経て現在に至るまで、日本のODAは、日本が国際社会の責任あるメンバーとして地域や世界の様々な課題への取組に貢献し、それを通じて、日本自身の平和と繁栄を築いていく上でも大きな役割を果たしてきました。

2024年は、日本がODAを開始してから70年の節目の年です。これまでODAが果たした役割の振り返りや、これからのODAについてご紹介します。

ODAの歴史

日本は1954年にコロンボ・プランに加盟し、1955年にはアジア諸国に対して研修員受入れや専門家の派遣といった技術協力を開始しました。1958年には初めての円借款をインドに供与し、1965年には青年海外協力隊が発足、1968年には無償資金協力(食糧援助)が開始されました。1974年にはODAの実施機関である国際協力事業団(現 国際協力機構)JICAが設立され、ODAの実施が本格的に動き出します。

開始当初はアジアに集中していた日本のODAは、1970年代後半からはグローバルに拡充され、分野も多様化されていきます。1989年にはODAの総額で米国を抜き、トップドナーの地位につきました。これに伴い、21世紀の新たな開発課題への対応も意識し、1992年にODAの政策と実施の指針となるODA大綱が策定されました。ODA大綱は、その後の改定を経て2015年に開発協力大綱に発展しました。さらに、昨今の紛争・分断、地球規模課題の深刻化といった複合的な危機に直面する中、外交の最も重要なツールの一つである開発協力をこれまで以上に効果的・戦略的に実施し、開発途上国の課題解決と同時に、日本の経済社会面での成長などにも資するODAの推進を目指して、2023年6月、開発協力大綱を8年ぶりに改定しました。

また、1990年代には、日本はアフリカ開発会議(TICAD)や初の太平洋・島サミットを開催し、これら地域の開発協力も主導してきました。2000年の九州・沖縄サミットでは、議長国として初めて感染症を取り上げ、その後のエイズ・結核・マラリア対策グローバル・ファンドの設立や日本の保健政策の中心となるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進へとつながっていきます。

日本のODAの新たな3つの方針

2023年6月に改定した開発協力大綱は、今後10年ほどを見据えた日本の開発協力の方向性を示しています。引き続き、非軍事的協力を堅持し、国際社会の平和と繁栄の確保に積極的に貢献していくことに加えて、基本方針として次の新たな3つの点があげられます。

1 新しい時代の「人間の安全保障」

新しい時代の「人間の安全保障」を指導理念として掲げ、一人ひとりが尊厳を持って幸福に生きることができるよう、個人の保護と能力強化といった「人への投資」に取り組むとともに、多様な主体が共通の目標をもって「連帯」することを柱に据えて、人間の主体性を中心に置いた開発協力を行っていくことを基本方針の一つとしています。

2 開発途上国との対話と協働を通じた社会的価値の共創

開発途上国を中核とする様々な主体を巻き込み、新たな解決策や社会的価値を共に創り上げる「共創」を新たに掲げ、対等なパートナーシップの下で、お互いの強みをいかし、対話と協働を通じて新たな解決策を共に作り上げていくこと、そうして生み出した新たな解決策や社会的価値を日本に環流させることで、日本と開発途上国の次世代を担う人材を育て、日本の経済・社会課題の解決や経済成長にもつなげていくことを目指していきます。

3 包摂性、透明性及び公正性に基づく国際的なルール・指針の普及と実践の主導

開発協力の担い手として、伝統的なドナーのみならず、より多様な主体による開発途上国支援が増加する中で、包摂性、透明性、公正性に基づく開発協力の国際的なルール・指針の普及と実践を主導し、開発途上国の自立性・持続性を損なうことのない協力を実現していくことを目指します。

開発協力の変化と今後の開発協力(オファー型協力について)

新しい開発協力大綱では、基本方針にのっとり重点的に取り組むべき政策として、「新しい時代の『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」、「平和・安全・安定な社会の実現、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化」、「複雑化・深刻化する地球規模課題への国際的取組の主導」の3つの政策をあげています。

こうした重点政策を力強く推進するために新たに打ち出した方策の一つが、「オファー型協力(PDF) (Co-creation for common agenda initiative)」です。オファー型協力は、日本の強みを活かした協力メニューを能動的に提案することにより、ODAの戦略性の一層の強化を目指しています。

(Co-creation for common agenda initiative)」です。オファー型協力は、日本の強みを活かした協力メニューを能動的に提案することにより、ODAの戦略性の一層の強化を目指しています。

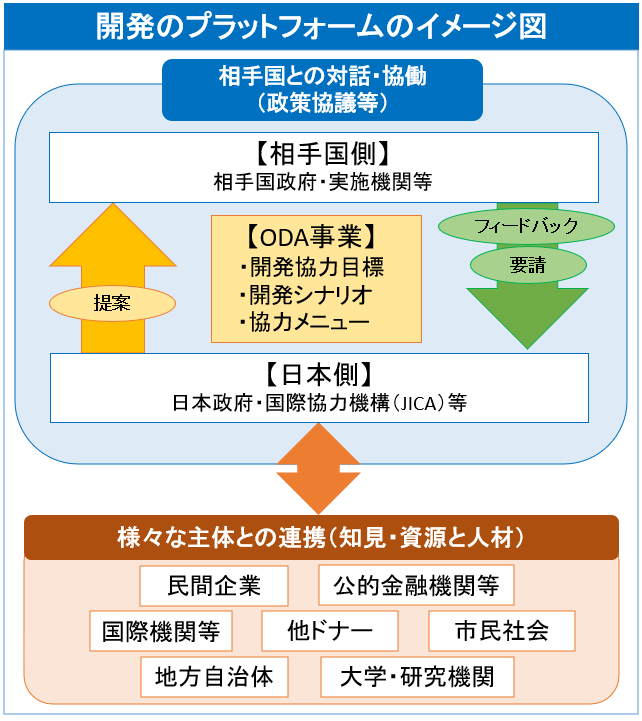

オファー型協力は、対象国との対話・協働の場において、外交政策上、戦略的に取り組むべき分野の開発協力目標とそれを実現するための開発シナリオ(目標を達成する方法)と協力メニュー(具体的に実施する案件の組み合わせ)を、我が国の強みを活かし、かつ、相手国にとっても魅力的な形で積極的に提案し、案件形成を行っていくものです。

その際、様々な主体(民間企業、公的金融機関、国際機関、他ドナー、市民社会、地方自治体、大学・研究機関等)を相手国との対話・協議のプロセスに巻き込んで連携し(開発のプラットフォームのイメージ図は下記参照)、互いの強みを持ち寄り様々な協力を組み合わせることで、開発効果を最大化します。これにより、開発途上国の課題解決と同時に、我が国の課題解決や経済成長にもつなげることを目指しています。

オファー型協力の推進に向けて、日本の外交政策を踏まえて、資源と人材を集中的に投下し、戦略的に取り組む分野として、(ⅰ)気候変動への対応・GX(グリーントランスフォーメーション)、(ⅱ)経済強靱化、(ⅲ)デジタル化の促進・DX(デジタルトランスフォーメーションを選定しています。

何のためのODA?

開発協力の世界や環境もここ20年余の間、ずいぶん変化してきました。まず、新興ドナーの存在感が増してきていることです。特に、中国の「一帯一路」の推進やアジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立を通じた援助が顕著になり、中国が最大の債権国であると言われています。最近では、G7の世界のGDPに占める割合も減少の一途にあり、インド、インドネシアなど、いわゆる「グローバルサウス」の力が世界に大きな影響力を及ぼしています。また、アフリカの人口も急速に増加しています。途上国に流れる資金もODAに代わり民間資金、特に海外直接投資が大きな役割を果たしてきています。重点課題も、伝統的な貧困・飢餓の撲滅や経済成長に加え、気候変動、感染症、災害といった地球規模課題への関心が高まっています。日本国内においても、厳しい経済事情を背景に、ODAの意義、特に日本への裨益は何なのかといった課題が呈されています。

日本は経済・社会活動を営む上で必要となるエネルギー資源や食料の多くを国外から輸入し、一方、自動車を始め様々な製品を国外に輸出し収入を得ています。開発途上国と日本は支え合う関係にあり、各国との友好関係の構築は、日本の経済にとって重要です。日本は重要な外交ツールであるODAを通じて開発途上国の抱える課題の解決に貢献し、良好な二国間関係を築くことで国際社会において大きな支持を得ています。

また、日本のODAは各国との友好関係の構築だけではなく、日本の経済・社会活動にも貢献しています。例えば、開発途上国の産業育成を通じた日本の食卓への貢献、能力構築支援等を通じた日本への物流の要所であるマラッカ・シンガポール海峡の安全確保への貢献、日本企業の海外展開支援などはその一例です。ODAによる様々な場面での日本への裨益の事例はこちらをご参照ください(ODAメールマガジン:「世界と日本を豊かにするODA」シリーズ465号、466号、467号)。

さらに近年は、気候変動問題など国際的に協力して取り組まなければならない地球規模課題が増加しています。特に、昨今の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、人の往来の制限を含め、日本国内の経済活動にも大きな影響を与えました。

日本は、重要な外交政策である「自由で開かれたインド太平洋」の実現、「人間の安全保障」の推進、SDGsの達成などを推進し、国益を確保するため、日本企業や国際協力NGO等の多様なアクターと連携しつつ、ODAをこれまで以上に活用していきます。

国際協力70周年にあたって

国際協力70周年の本年(2024年)においては、政府、JICAのみならずNGO、有識者といった開発関係者と共に、先述した日本の開発協力の流れをはじめ、現在と今後の開発協力の実態や展望、そして日本にとっての裨益や意義などについて、国民の皆様とこれまで以上に考える機会とするべく、JICA等関係機関と連携し、シンポジウムや国際協力イベント等、各種の記念事業を実施する予定です。国際協力70周年に関連する情報は、随時、ODAホームページに掲載しますのでぜひご確認ください(国際協力70周年ホームページ)。また、様々な広報媒体での発信もご参照ください(広報・イベント)。