|

アフリカは、美しい自然、活力あふれる人々、豊かな資源に恵まれ、繁栄の歴史と未来への大きな可能性を秘めた大陸です。現在もなお様々な困難に直面していますが、課題を克服して明るい未来を切り開くことができれば、アフリカは21世紀の人類社会の発展の原動力となるでしょう。日本を含む国際社会はアフリカの開発問題を重視しています。アフリカの人々が直面する問題を解決し、アフリカの平和と安定を達成することは、21世紀の国際社会の安定と繁栄のかぎだからです。

アフリカには、貧困、感染症、紛争、難民などの現在の国際社会が直面する問題が凝縮されています。アフリカには、全世界の約14%に相当する約9億人の人々が生活していますが、その人々が生み出すGDPは総計約1兆696億ドルで全世界のわずか約2.2%にすぎません。後発開発途上国(LDC)は全世界で50か国ありますが、そのうち34か国はサブ・サハラ・アフリカに集中しています。サブ・サハラ・アフリカにおいて、1日1ドル未満で生活する極度貧困人口の割合は、減少傾向にあるとはいえ依然として4割を超えます(注1)。また、アフリカでは、民族・宗教対立、貧困、経済的利権等の複雑な要因を背景として、いくつもの武力紛争が発生し、それに伴う難民・国内避難民の発生、経済の停滞や環境の破壊等を招いてきました。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が保護・支援の対象とする難民等はアフリカ全体で950万人を超え、全世界の難民等の約30%を占めます(注2)。平和は国家の発展の大前提であり、アフリカの開発のためには、紛争の終結、平和の定着(注3)が不可欠です。

しかし、近年のアフリカにおいては、明るい兆しも見られます。現在、アフリカ諸国は一部を除いて内戦や地域紛争が終息し、多くの国で民主的な政治体制の構築が進められています(注4)。経済的にも、2004年以降、アフリカ地域の経済成長率は年平均5%以上を維持し、10%を超える成長を遂げている国もあります。この背景としては、一次産品の価格の上昇など、外的要因もさることながら、アフリカ諸国の政策の改善によるところも大きいと考えられます。国際社会は、このようなアフリカにおける明るい兆し・前向きな変化を持続的な成長につなげ、アフリカ諸国が自ら抱える様々な開発課題に対処することを可能にするため、支援していく必要があります。

注1 : 2007年7月に国連が公表したMDGs報告によると、1990年が46.8%、2004年は41.1%。

注2 : 2007年1月現在

注3 : 平和の構築への取組、特にスーダンおよびサブ・サハラ・アフリカにおける日本の取組についてはこちらを参照。

注4 : 最近のアフリカにおける平和の定着を示す事例としては、リベリアのサーリーフ新政権の安定やシエラレオネにおける民主的な大統領選挙の成功を挙げることができる。

多くの開発課題を抱えるアフリカに対して、日本が積極的に協力することは、先進国としての責務であると同時に、日本が50年以上にわたって培ってきた開発援助の経験をアフリカの成長のために活用する観点からも有意義です。また、アフリカ問題の解決は、日本の国益にも直結しています。例えば、感染症の脅威は日本人を含む全世界の人々の脅威です。アフリカ大陸は、全世界の10%以上の石油を産出するほか、ダイヤモンドおよびプラチナ、コバルトなどのいわゆるレアメタルを含む豊富な鉱物資源を埋蔵します。これらの天然資源が適切に管理され、開発されることは、アフリカの成長と同時に、国際社会の安定にもつながります。

国際社会は協調してアフリカ支援に取り組んでいます。日本も2005年のアジア・アフリカ首脳会議において対アフリカ政府開発援助を3年間で倍増することを表明しました。また、日本は、アフリカの開発の在り方を包括的に議論するフォーラムであるTICAD(アフリカ開発会議)の産みの親として、TICADを通じたアフリカ支援を重視しています。TICADは、日本とアフリカだけでなく、他の関心国や国際機関にも開かれたフォーラムです。日本はTICADにおいて、アフリカの5年後、10年後を見据えて、アフリカ自身による開発の在り方と国際社会の協調の在り方を提示することを重視しています。

|

(1)世界の関心をアフリカに

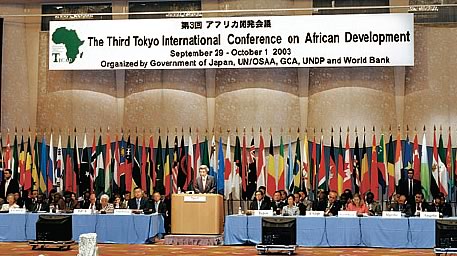

1990年代初め、冷戦の終えんによってアフリカ以外の多くの地域で内戦や地域紛争が繰り返されたことや、アフリカに対する援助疲れもあって、国際社会のアフリカへの関心は相対的に低下しました。そのような中、1993年に、日本は国連などと協力し、国際社会に広く参加を呼びかけて第1回アフリカ開発会議(TICAD I )を開催しました。TICAD I には、アフリカ諸国48か国を含む計79か国、ECおよび国際機関(26機関)が参加し、国際社会の関心を再びアフリカに向ける契機となりました。その後もTICADは、第2回(1998年)、第3回(2003年)会議が開催され、またそれ以外にも、貿易投資や環境とエネルギー等、分野別の閣僚会合等が開催されてきています。近年の国際社会のアフリカ開発への関心の高まりは、2001年以降、毎年のG8サミットにおいてアフリカ開発が議論され、それに関する文書が発出されていることにも表れています。2008年に横浜で開催される第4回会議(TICAD IV)で、TICADは様々なプロセスを経て15周年を迎えます。

(2)オーナーシップとパートナーシップ

TICADを通じて、日本は、アフリカ開発にはアフリカ諸国のオーナーシップ(自助努力)と国際社会のパートナーシップ(協調)が重要であると訴えてきました。アフリカが自ら発展するためには、先進国からの援助に頼りきりになるのではなく、自らの力で課題を解決していく力をつけなくてはなりません。また、国際社会は協調して、そうしたアフリカ諸国の取組を支えることが重要です。今や、広く受け入れられているアフリカ開発における「オーナーシップとパートナーシップ」という考え方は、TICADを通じて次第にアフリカを含む国際社会に広く浸透するようになり、アフリカ自身の手による包括的な開発戦略である「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」(注5)の成立にも大きな影響を与えました。

注5 : アフリカ諸国が策定した初の包括的開発計画。アフリカにおける貧困撲滅、持続可能な成長と開発およびアフリカの世界経済への統合を目指し、アフリカ側のオーナーシップ・責任、平和・民主主義、人権、良い統治、健全経済運営、国際社会との真のパートナーシップ(援助依存の拒否)を原則とする。2001年7月、アフリカ統一機構(0AU)首脳会議において採択された「新アフリカ・イニシアティブ(NAI)」が、2001年10月に改称されたもの。

2008年5月に開催予定のTICAD IVでは、政治・経済両面でのアフリカ諸国の発展の兆しを後押しするために、「元気なアフリカを目指して」との基本メッセージを掲げ、(1)成長の加速化、(2)平和の定着、ミレニアム開発目標(MDGs)達成を含む「人間の安全保障」の確立、(3)環境問題・気候変動問題への対処─を3つの重点項目とし、国際社会全体がアフリカ開発を支援する場とするとともに、日本としても貢献策を検討しているところです。

(1)成長の加速化

アフリカ全体で年平均5%以上という現在の好調な経済成長を維持し、持続的な成長につなげるため、TICAD IVでは、「成長の加速化」のための支援を強化する方針です。これは、過去のTICADで柱の一つとして掲げられていた「経済成長を通じた貧困削減」の下での取組を、更に深化させることを意味します。そのための一つの方策として、道路網などの広域インフラの整備を進めることを検討中です。また、日本がアフリカ開発銀行(AfDB)とともに発表した「アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブ」(EPSA for Africa)を活用することや、アフリカ関係機関、援助国、国際機関が一堂に会するアフリカ・インフラ・コンソーシアム会合(注6)を2008年3月に日本で開催するなど、国際機関や他の先進国との連携も重視していく考えです。また、2005年に日本が発表した「開発イニシアティブ」を着実に実施していくことにより、アフリカにおける貿易を促進していくこととしています。さらに、アフリカにおける成長を支える農業や資源開発といった分野に対する支援の強化も検討しています。

また、日本はアジア・アフリカ間の貿易投資関係を強化するために、国連開発計画(UNDP)、国連工業開発機関(UNIDO)等と連携して、2007年2月にタンザニアにて「第4回アフリカ・アジア・ビジネス・フォーラム」を開催しました。同フォーラムにはアフリカおよびアジアから、日本企業を含め150社以上の企業が参加し、活発な商談が行われた結果、過去3回の実績を上回る額の覚書が締結されました。

注6 : 2005年10月に設立され、G8、AU、NEPAD、世界銀行、アフリカ開発銀行等をメンバーに、アフリカのインフラ開発について議論を行う代表的なプラットフォーム(本部は、アフリカ開発銀行内に設置)。援助国・機関のインフラ支援に関する情報共有化や、資金の確保等の共通課題について協議を行うことを組織の目的としている。

アフリカにおける物流の大きな阻害要因であるインフラの未整備には、道路の未整備のみならず、通関越境手続きの不備も含まれます。具体的には、(1)地域協定の整備不足や運用の問題、(2)国ごとに異なる煩雑な手続き、(3)書類の電子化の遅れ、(4)国境職員の質とモラルの問題、(5)国境施設の不整備─などです。これらの問題を解決するために、日本は、出国時と入国時の税関、検疫、出入国審査を国境を挟む両国が共同で行うことにより越境手続きを一度で済ませるワンストップ・ボーダーポストの導入のための支援を行っています。ザンビア-ジンバブエ間では、日本の無償資金協力により2002年に完成したチルンド国境橋におけるワンストップ・ボーダーポスト設置のため、国境職員に対する研修を2007年に実施することを決定しました。また、2005年、ケニア、タンザニア、ウガンダは関税同盟を発足させ、域内の輸送需要の増加が見込まれていますが、これに関連して、2007年、日本は、ケニアのアティ川とタンザニアのアルーシャを結ぶ国際幹線道路の改良に対し円借款の供与を決定し、国境の町ナマンガにワンストップ・ボーダーポストを建設するための支援も行っています。また、ケニアを中心とした3か国を対象に、ワンストップ・ボーダーポスト・システム導入に伴う税関職員の能力向上を目指した技術協力を行う方針です。

|

(写真提供 : JICA)

(2)「人間の安全保障」の確立

日本は、人間の安全保障の考え方に基づき、地域社会(コミュニティ)の需要に応じて様々な支援を行ってきました。例えば、アフリカの地方農村部における能力強化を図るため、「アフリカン・ビレッジ・イニシアティブ」を発表し、学校建設と同時に井戸の掘削や学校給食を提供したり、地域社会全体を対象とした保健サービスの提供などを実施しています。また、人間の安全保障基金を通じ、国連開発計画(UNDP)が実施する「アフリカン・ミレニアム・ビレッジ」事業を支援しています。TICAD IVに向け、これらの2つの地域社会開発事業を調和させ、より効果的な支援を行っていく方針です。また、2006年に導入した新たな無償資金協力の手法である「コミュニティ開発支援無償資金協力」も活用し、地域社会開発を推進していく方針です。加えて、保健、教育といった、ミレニアム開発目標(MDGs)の達成に直結すると同時に、人間の安全保障の確立につながる分野についても、支援を促進していくこととしています。

「人間の安全保障」の確立のためには、紛争を未然に防ぐ努力とともに、紛争後の混乱を最小限にとどめ、平和の定着を支援していく必要があります。日本はこれまで、政府開発援助により、紛争地における人道支援や難民支援に加え、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、小型武器回収、地雷対策といった分野での平和の定着支援を行ってきています。日本として、アフリカの平和の定着を支えるべく、今後ともこうした分野での支援を行っていく方針です。なお、近年、アフリカ自身によっても、アフリカの平和安全保障のための包括的な取組が進められており、アフリカにおける平和維持活動のためのアフリカ待機軍整備や、アフリカ各地における平和維持活動センターにおいて、アフリカ人の平和支援活動にかかわる要員の訓練等が行われています。平和の維持、平和の定着に向けたアフリカ自身の能力強化の要請にどのようにこたえるかは、対アフリカ協力において日本が抱える課題です。

(3)環境・気候変動問題への対処

2007年3月、日本はケニアにおいて、「TICAD持続可能な開発のための環境とエネルギー閣僚会議」を開催しました。そこでは、アフリカ諸国が気候変動問題に危機感を有していることが示されました。アフリカ大陸は、地球規模の気候変動の影響に最もぜい弱な地域の一つであり、気候変動への適応策は、アフリカの成長への障害を除去することにつながるため、アフリカにおける開発を進める上でますます重要な課題になりつつあります。日本は、アフリカ諸国における適応策の主流化を進めると同時に、この分野における支援策の強化を検討しています。安倍晋三総理大臣(当時)が2007年5月に発表した気候変動に係る提案「美しい星50」(注7)の考え方に基づき、TICAD IVに向け、アフリカにおける気候変動対策支援を進めていきたいと考えています。例えば、洪水や干ばつに適応する能力向上のための支援や気象観測などのモニタリング体制の強化、日本の省エネルギー・新エネルギーの技術を活用したエネルギー効率向上・省エネルギー対策支援、炭素吸収源である森林の保全などが考えられます。

注7 : こちらを参照。

(4)アジアの経験をアフリカに

TICADプロセスの重要な貢献であるアジア・アフリカ協力においては、アジアの経済成長を可能にした知見と経験に基づく教訓を共有することの有効性が認識されており、今後の活用が期待されます。日本は、これまでも、アフリカ支援にアジアの人材を派遣するなどの形で、アジア・アフリカ協力を進めてきました。2006年にはアジア青年海外協力隊を創設し、アジアの青年を1年間アフリカに派遣し、アフリカの開発を支援する事業を開始しました。アジアとアフリカでは、歴史的な背景も、各国の経済・社会状況も、国民性も異なるため、アジアの経験をそのままアフリカに適用することは難しいのが現実です。その一方で、アフリカ諸国からは、アジアの成長の経験から学びたいといった声も聞かれます。アジアとアフリカで日本が積み重ねてきた経験と、アフリカが直面している現実を分析し、建設的かつ長期的視野に立った「日本らしい」貢献が求められています。

(1)マダガスカル・インドネシア協力

マダガスカルでは、主食である米の生産性を向上させることが課題です。日本は、2000年から、適正農機具開発および稲作栽培普及についてのインドネシア人専門家を派遣し、同国で現在も利用されている千歯扱き、唐箕等の農機具の標準タイプの作成や、稲作生産率向上のための適正な種子量算出、堆肥利用普及等の技術移転を行い、大きな効果を上げました。この協力は現場で高い評価を受けて、2006年度には土壌改良や畜産の専門家を追加しています。

(2)ザンビア・マレーシア協力

ザンビアは、近年の銅の国際価格上昇の恩恵を受けて、アフリカの平均を上回る成長を遂げていますが、将来の安定的成長のためには、銅に偏らない多角的な産業を育成することが課題です。そのため、日本は、元マレーシア工業開発庁副長官をアドバイザーとしてザンビアに派遣するなど、同国における投資環境の整備を支援しています。

|

(写真提供 : JICA)

感染症のまん延は人類共通の脅威ですが、特にアフリカにおいては、その問題への解決が求められています。野口英世がアフリカの黄熱病研究のために英領ゴールドコースト(現ガーナ)のアクラを訪れたのは1927年のことでした。その約50年後(1979年)、日本はガーナ野口記念医学研究所(注8)の設立を支援し、アフリカにおける医療協力を継続的に実施しています。最近では、2005年のG8グレンイーグルズ・サミットの際に、アフリカを主な対象とする「保健と開発に関するイニシアティブ」を公表し、乳幼児医療の充実や感染症対策等のため5年間(2005~2009年度)で50億ドルをめどとする包括的な協力を行うことを明らかにしました。2006年、ガーナを訪問した小泉総理大臣(当時)は、クフォー大統領との会談後の記者会見で、「野口英世アフリカ賞」の創設を提案しました。これは、アフリカにおける感染症などの疾病対策のため、医学研究や医療活動の分野において、優れた功績を上げた者を顕彰することにより、アフリカに住む人々、ひいては人類全体の保健と福祉の向上を目指すものです。2008年のTICAD IVの際に開催される第1回授賞式において、医学研究・医療活動の受賞者それぞれに1億円を授与します。

|

注8 : こちらを参照。

※本白書では、以下のとおり、アフリカにおける取組を幅広くとりあげていますので、そちらも参照してください。