シニア海外ボランティア事業は、幅広い技術と豊かな経験を有する40歳から69歳までの男女を開発途上国に派遣する事業です。ボランティアに関心を持つシニア世代の増加と共に、近年、ますます注目されています。1996年以来、57か国に3,030人が派遣されています(2006年度は新規・継続合わせて1,212人)。

野間福彦さん

(指導科目:システムエンジニア)

野間福彦さんは、ソフトウェア・エンジニアとしての長年の経験を海外でいかそうと、シニア海外ボランティアに応募しました。2001年4月から2003年3月まで、ヨルダンの首都アンマンにある職業訓練公社情報技術訓練学院に派遣され、一旦帰国した後、今度は同年10月から2006年4月末まで、アンマンに近いサルトにあるバルカ実科大学に派遣され、ソフトウェア開発・作成について指導しました。

ヨルダンは中東の一国ですが、石油を産出しません。それだけに、情報通信技術(IT)はヨルダンにとって、国の基幹産業としての成長が期待される分野です。ヨルダン人のソフトウェア作成能力のレベルは概して高く、IT関連企業への就職を希望する学生も多くいます。しかし、例えばプロバイダーのサーバーに不具合が起きたとき、多数の人が不便を被ったにもかかわらず、会社から顧客に対しての説明が一切なかったなど、ヨルダンのIT関連企業は顧客満足という視点が抜けている、と思われることがありました。「一度、顧客として獲得したら、あとは他人事」というのが、現在のヨルダンにおける顧客サービスの実態なのです。

そのような現状を知り、ヨルダンでこれからのIT産業を担うことになる学生に是非伝える必要があると感じたのは、日本では当然と考えられている、顧客志向の物の作り方でした。すなわち高品質で低コストの製品を納期にあわせてつくる、クオリティ(品質)、コスト(費用)、デリバリー(納期)、つまりQCDの概念です。ヨルダン国内のソフトウェアのマーケットは小さく、海外とのビジネス交流がなければ経営も技術の獲得も成り立たないという事実もまた、ヨルダンにとってQCDを含めたソフトウェア開発力を上げ、国際競争力をつけることの重要性を示していると感じました。しかし、実際には、こういった抽象的な概念は感覚としては伝えられても、講義ではなかなか教えきれないという限界も感じました。「実践」というレベルに到達するには、実地での訓練であるオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)を通しての習得が必要だったのです。

幸いなことに、私は大学、会社での講義などを介して意欲ある教授、学生、ソフトウェア・エンジニアと知りあうことができました。そこで、帰国後、日本の勤務先と相談して、数名を日本に呼び、OJTで開発プロセスを学んでもらっています。彼らが学んでくれたQCDの概念、それがヨルダンのIT産業に与える影響によって、将来、日本からの発注を受けてヨルダンでソフトウェアを開発する、そんなビジネス関係の構築ができることを目指しています。

|

(写真提供 : 野間さん)

|

(写真提供 : 野間さん)

澤瀬和久さん

(指導科目:品質管理)

ISO品質審査員の資格を持つ澤瀬和久さんは、2004年4月から2006年10月まで、ドミニカ共和国の首都サントドミンゴにある職業技術訓練庁(INFOTEP)に、ISO認証取得の指導を行うために派遣されました。鉄道建設の分野でJICA専門家としての技術協力経験もある澤瀬さんは、若いころから、熟年になっても心技体が満たされていれば、シニア海外ボランティアに挑戦したいと考えていたそうです。

ドミニカ共和国では、「アメリカと中米5か国およびドミニカ共和国との自由貿易協定」の発効に伴い、国内企業の競争力強化と生産性向上が、経済成長を持続するため(注1)の重要課題となっています。こうした状況のもと、職業訓練・企業指導を担うINFOTEPは、国の産業発展の基盤となる「品質」の重要性を認識し、まず自らが品質管理の世界共通ルールであるISO9001:2000(注2)の認証を取得することを計画しました。

INFOTEPの職員が、何事も「知らない、できない、経験がない」と口癖のように繰り返すのを耳にしていた私は当初、もし計画が達成できそうになければ、認証取得に必要な書類はすべて自分で作成しようとさえ考えました。しかし、それでは「労多く、功少なし」であり、INFOTEP職員の有効活用を図ることこそ最善だと気付き、動機付けときめ細かな指導によって彼ら自身の能力とやる気を高めて計画を達成しようと決めました。

ISO認証取得の意識を高める工夫として、人事部には業務手順作成と内部監査のセミナーを、広報部にはキャンペーンとISO広報誌発行を依頼しました。品質マニュアルや業務手順の作成は、役割分担を決め、担当者を割り振り、期限を定めた上で、基本的に担当者の思いどおりに作業してもらいました。その間、私は資料を提供しながら各担当者を手助けし、不満があれば絶えず受けとめて、はっぱをかけ続けました。月に2度開かれる品質マネジメントシステム戦略委員会では、計画全体の進ちょく状況を説明し、資料作成を叱咤激励し続けたので、長官からは「ウルサイ日本人」という発言が出るほどでした。

私の「ウルサイ」指導が功を奏したのか、2005年11月、この国では2年半を要するといわれた認証取得が、10か月で実現できました。認証通知を受領したとき、私も職員たちとともに正門前で花火を打ち上げ、メレンゲ(注3)に酔いしれ歓喜し、自信と誇りを抱きました。

このようにしてINFOTEPはドミニカ共和国の政府機関として初のISO認証を取得しました。今後は指導協力校へのISO認証取得拡大を図っていくこととしています。また、ドミニカ共和国では、ISOの国内認証機関の設置を目指しており、INFOTEPがその中核となることも期待されているなど、「品質」の向上に向けた取組は着々と広がっています。

|

(写真提供 : 澤瀬さん)

|

(写真提供 : 澤瀬さん)

注1 : ドミニカ共和国の経済は、2005年は9.3%、2006年は10.7%と高いGDP成長率を見せている。

注2 : ISO9001:2000とは、国際標準化機構が定めた、製品やサービスに関する「品質マネジメントシステム」の国際規格で、2000年に改訂されたもの。

注3 : ドミニカ共和国の伝統的音楽で、テンポが速く、2/4拍子の軽快なリズムが特徴。

永田耕作さん

(指導科目:保健・医療)

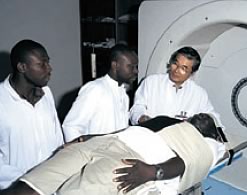

永田耕作さんは、2005年4月から2年間、ガーナ第2の都市クマシにあるベッド数1,000床のコンフォ・アノチェ大学病院に、ガン治療とその指導を行う放射線技師として派遣されました。定年退職後も社会貢献をしたいと考えた永田さんは、それまでの経験をいかしながら、後輩技師の働く場を奪うことなくやりがいを見いだせる方法を調べた結果、シニア海外ボランティアという選択に至ったそうです。

私が派遣されたのは、ガーナ国内でも有数の設備を持つ大病院です。放射線技師も既にいましたが、現状を知るにつれ、患者対応が不十分であり、安全面での指導も必要であると分かってきました。

本来、スタッフには患者を常にサポートする姿勢が必要です。しかし、治療後、患者を治療台に寝かせたまま、操作室でおしゃべりを続けるなど、ここでは患者への気遣いが感じられない態度が目につきました。意識改革の必要性を訴えましたが、なかなか分かってもらえません。それなら自ら行うまでです。治療台に上がるときから必ず患者に寄り添い、室外に出るまでの介助を毎日続けました。するとほかの技師たちもまねをするようになったのです。

何より患者さんがこのやり方を望んでいると感じました。病気でつらいはずなのに笑顔で両手を合わせ、ひざを折ってあいさつしてくれたり、昼食時の交代で抜けようとすると、まだ行かないでと頼まれたりしました。また、背中いっぱいの腫瘍が痛々しい5歳の子どもが、「お世話になっているお礼の気持ちです」とパンを持ってきてくれたこともあります。患者さんからのお礼は一切いただかないようにしていましたが、このパンは断りきれませんでした。ありがとう! うれしい! を通り過ぎて、胸が詰まる気持ちがし、つくづく自分を必要としてくれていると思いました。

安全面の指導としては、放射線治療の精度向上と患者転落防止を目的とした患者固定具の導入、患者に対する治療時の注意事項説明書のほか、リスクマネジメント、品質管理に関する報告書の提供を行いました。活動中、メンテナンスなどの改善事項を病院側に文書で提言しても反応がなく、無力感を覚えることもありましたが、任期終了日、サプライズ送別会の席上、感謝の言葉が飛び出し、先方も厳しい予算の中、できることから取り組もうとしていると分かりました。焦らずコツコツと粘り強く続けることで伝わるものもあります。

ほかに、末期の乳ガン患者があまりにも多いことに驚き、乳ガンの早期発見、早期治療に取り組むNGOを主宰する女医さんと一緒に、毎週日曜日、市町村の集会所などで乳ガンについての講演や検診も行いました。これは余暇を利用した活動でしたので、詳しい調査研究ができぬまま帰国したのが心残りです。機会があればボランティア活動に再チャレンジしたいと考えています。

|

|

(写真提供 : 永田さん)