2008年は、国連で定められた「国際衛生年」です。2006年12月に、日本が中心となって、「2008年を国際衛生年にしよう」とする決議案を国連総会に提出し、全会一致で採択されました。「国際衛生年」は、衛生分野への取組をより一層強化するために、(1)世界中のすべての人々が衛生の重要性を認識し、様々な形での支援を行うこと、(2)2008年以降、すべての援助に携わる関係者がとるべき行動を示した「ロードマップ」を示すこと-を目的としています。

私たちが普段の生活をする上で、水を手に入れるために何キロも先にある水くみ場に行ったり、清潔なトイレやお風呂が使えないということが想像できるでしょうか。開発途上国では、この当たり前だと思われがちな水や衛生施設へのアクセスが、決して容易なことではありません。最低限清潔に体を保ち、健康と人間らしさを保つためには、家から1キロ以内にある水源から、1日当たり約20リットルの水を得ることが必要であるとされています。実際には、約11億人の人々が水源から1キロ以上離れたところで生活しており、一日に使用できる水の量は5リットルで、しかも必ずしも安全な水ではない場合が多いのです(注1)。

また、安全な飲み水の確保の問題と、下水・トイレといった汚水処理に関する衛生(Sanitation)の問題は表裏一体の関係にあります。安全な飲み水を確保するためには、汚い水が入らないようにするための排水や排せつ物の管理が重要になるからです。2006年の「人間開発報告書」は、毎年約180万人の子どもたちが非衛生的な水と粗悪な衛生設備に関連した病気で亡くなっていると報告しています。非衛生的な水は世界で2番目に多い子どもの死因となっているのです(注2)。

安全な飲み水や衛生設備の欠如が引き起こしているのは、人々の健康に直結する問題だけではありません。2003年3月に滋賀県で開催された「世界こども水フォーラム」の席上で、バングラデシュの生徒が、「自分の国ではおよそ半数の学校にトイレや手洗い場などの衛生施設がなく、例えば総生徒数1,200人に対してたった1つのトイレしかない学校もある。不衛生な状況が我慢できずに学校を休む生徒がたくさんいる」という報告を行いました。国の未来を担う子どもたちが、トイレがないから学校に行けない、教育を受ける機会を失うというのは深刻な話です。

こうした水や衛生分野の問題に対し、ミレニアム開発目標(MDGs)では、「2015年までに安全な飲料水および衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を半減する」という目標を掲げています。衛生施設に関しては、1990年時点でその割合は世界の人口の52%でしたが、2004年においては、41%と改善が見られるものの、それでも全世界で安全な水にアクセスできない人が約11億人、衛生設備を利用できない人が約26億人おり、引き続きより一層の取組が求められています。

これに対し、早くから日本は水と衛生分野を重要な分野と位置付けており、様々な知見や技術をいかした支援を行ってきました。1990年以降、主要援助国の中でも一番の支援を行っており、2001年から2005年の間には、二国間援助の32%に当たる48.8億ドルを拠出しています。こうした背景には、日本自身も歴史的に台風、集中豪雨など水に関する自然災害や水質汚濁等の公害を経験し、長い時間をかけて治水や水質管理等の対策に取り組んできた経験を持っているからです。例えば、日本はペルーで長く社会インフラの整備が遅れていた北部のピウラ州とトゥンベス州に対し、2000年から給水環境を改善し、衛生的な飲料水の供給を行うことを目的とした無償資金協力を実施しました。新しい井戸の掘削や、既存の井戸の修復、給水車の提供等を行った結果、ピウラ州では、プロジェクト実施前の給水率が40%だったのに対し、プロジェクト後は都市部で83%、地方部で60%と、それぞれ全国平均の76%と57%を上回っています。また、当初3万5,000人の地域住民に対して、給水車による給水サービスを目指していましたが、2006年7月現在で、サービス提供者は10万人を超え、大きな成果が見られています。

こうした成果にとどまらず、日本はこれまでに支援を行った経験から、施設整備というハード面に加え、衛生啓発というソフト面の支援にも力を入れています。過去に公衆トイレ等の衛生施設を供与したものの、必ずしも正しく使えない人もいたからです。そこで、現在JICAでは衛生教育に関するマニュアルづくりを進めており、現地の社会事情や、文化的背景を踏まえた衛生啓発を重視し、住民の日常の行動の見直しを通じて衛生状況の改善を促す協力の在り方を検討しています。日本は今後も「国際衛生年」を一つの通過点として、引き続き国際社会と協力しながら、この分野で世界一の援助国として水と衛生分野への支援に積極的に取り組んでいきます。

|

注1 : WHO・UNICEF報告書(2006)

注2 : 国連開発計画(UNDP)(2006)、「人間開発報告書2006~水危機神話を超えて:水資源をめぐる権力闘争と貧困、グローバルな課題~」

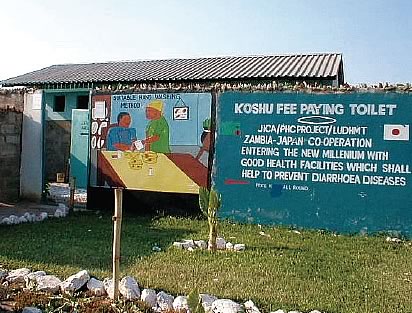

日本では当たり前に利用できる公衆トイレですが、ザンビアにはほとんどありません。アフリカでも最も貧しい国の一つであるザンビアでは、社会インフラの整備が進んでおらず、ゴミが放置されたままだったり、穴を掘っただけのトイレを使っている結果、健康状態が思わしくない住民が多くいます。

そこで日本は、1997年から首都ルサカ市の貧困層が居住する地区を対象に、JICAの技術協力プロジェクトを開始しました。このプロジェクトの目標は、住民自身が自らの健康を守れるようになることでした。そこで衛生問題に関する教育を行い、家庭へのトイレの普及、排水溝の整備、ゴミ清掃を住民参加で進めました。また、水洗の公衆トイレやシャワー等の設置も支援しました。公衆トイレを有料化することにより、持続的な運用に必要な経費をねん出するとともに、健康・衛生教育を行う住民ボランティアの活動経費にも充てました。日本からの専門家からの熱心な指導もあり、住民の意識は向上し、公衆トイレの利用のみならず、家庭での衛生行動も改善されました。

こうした支援の結果、栄養不良の子どもや下痢症の子どもの発生率が2004年から2005年にかけて、4割以下に低下するなど、目に見える効果が現れています。現在もこの公衆トイレは「KOSHU」という名前で地域住民に親しまれています。

|

|

(写真提供 : JICA)

|