|

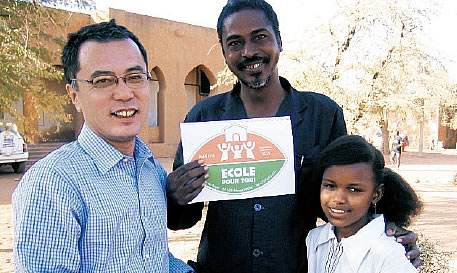

これは「みんなの学校」プロジェクトのロゴマークです。ニジェールのタウア州1,300校の児童から募集しました。たくさんの応募の中から、小学校6年生のウセイナちゃんの作品が選ばれ、デザイン化されました。コンセプトは「知識を表す目、そしてみんなで支える学校」です。このロゴに託された想いが、プロジェクトの基本理念を象徴しています。

ニジェールは国土の3分の2がサハラ砂漠に覆われ、出生時平均余命44.6歳、一日2ドル以下で生活する人が人口の85.8%を占める、最も貧しいアフリカの国の一つです。このような国では、将来を担う子どもへの教育は開発のかぎです。しかし今日を生きるのに必死な親たちにそう感じる余裕はあまりありません。農村において学校は、村の生活には役に立たないことが教えられている、いわば「異物」でした。

学校に対する理解を促進するため、ニジェール政府は親たちの参加による学校運営委員会を設置しましたが、うまくいきませんでした。そこで、政府が日本に協力を要請して2004年から始まったのが、「みんなの学校」プロジェクトです。

チーフアドバイザーを務めるJICA専門家の原雅裕さんは、革新的な方法を導入しました。学校運営委員会の委員を選出する民主選挙です。「『識字率が低く(注)、封建的な農村で選挙なんて!』と反対もありましたが、私は絶対にできると考えました。選挙を実施する校長先生たちに対して、住民『みんな』、親たち『みんな』の意見をくみ取り、学校運営に反映してくれる人を選ぶ重要性について研修を行い、その結果、ほぼすべての村で選挙が実施されました。それまでは村の権力者だから役員になる、読み書きができない人が書記や会計になることもありましたが、自分たちの代表を自分たちで選ぶことで、学校運営委員会は住民に身近になり、学校と親たちをつなぐ橋の役割を果たすようになりました」と原さんは説明します。

さらに原さんは、親たち自身が学校を自分たちのものとして継続的に運営できるようにするため、「学校活動計画」を取り入れました。これは住民自らが学校に関連する問題を発見・分析し、解決策、予算化などについて話し合うものです。住民が必要な分担金を支払い、資材や労働力を提供する方法も提案しました。その活動は、仮設教室、トイレや塀の建設、教材の購入のほか、手工業や農業など地域に根ざした授業、就学促進のための啓発巡回など、多岐にわたるようになりました。そして、このプロジェクト内容を多くの学校に広めるための研修は、字が読めない人でも理解できるよう、劇などの模擬体験を交えて効果的に行われました。

こうした日本の支援モデルは、分かりやすく住民の要望を反映することで自立的な活動を促し、費用も抑えることができ、全国普及への有効性、実現性が非常に高いとニジェール政府に認められました。その結果、世界銀行の資金で全国9,000の小学校へ日本型モデルを展開することが決まりました。他の国や国際機関も住民参加促進事業を行っていますが、一つの村にお金と時間をかける方法であったため、費用と速効性には課題がありました。日本型モデルは独自のプロジェクト手法を導入したことで、その課題を解決したといえるでしょう。

今、ウセイナちゃんの想いが、全国で現実になりつつあります。原さんは「みんなの学校」の成功は住民の力によるものと言います。「もともと住民の中には教育に対するニーズや、現状を変えるためのやる気と能力が地下水のように存在するのです。それをくみ上げる井戸の役目を果たしたのがこのプロジェクトなのです」。現在も研修や学校のモニタリングについて継続的な技術支援が行われています。プロジェクトではこれからも住民の内なる力を後押ししていきます。

|

(中央は、ウセイナちゃんの小学校の校長先生)(写真提供 : JICA)

注 : ニジェールにおける15歳以上の識字率は28.7%(2004年)(国連開発計画「人間開発報告書2006」による)。