2 外務省を含む日本政府の取組

日本政府は、2020年1月、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、政府一丸となって対応に努めた。同月以降、政府は、関係省庁による連携の下、水際対策の抜本的強化、在外邦人の帰国支援、クルーズ船乗員・乗客支援などを行った。3月には、安倍総理大臣とバッハ国際オリンピック委員会(IOC)会長が2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を延期することで一致した。また、4月には感染拡大を受けて緊急事態宣言を発出した(5月に解除)。なお、この緊急事態宣言に基づく措置は、社会・経済機能への影響を最小限にとどめるため、不要不急の外出自粛や休校、営業時間の短縮、娯楽施設の使用停止などを国民に「要請」するものであり、欧米など主要国で行われたロックダウンとは異なり、外出禁止措置や、違反者に対する罰則は含まなかった。

このほか、日本政府は、同月、雇用維持、事業継続、経済活動の回復といった国内の経済支援のほか、開発途上国に対する支援や、治療薬やワクチンの開発推進といった国際協力も盛り込んだ新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を閣議決定した。また、12月にも新型コロナの収束に向けた国際協力を含む総合経済対策を閣議決定した。

日本政府は様々な新型コロナ対策を講じてきたが、11月以降、特に首都圏における感染が再拡大したことを受け、2021年1月、首都圏を始め1都2府8県に対し緊急事態宣言を再度発出した(全ての地域について3月までに解除)。また、2月、関連の法改正を行い、営業時間の短縮や休業の命令を拒否した飲食店などの事業者や、入院勧告を拒否した感染者などに対する罰則を設けた。

1. 在外邦人の安全確保、感染拡大防止

海外に在留・渡航する日本人の安全の確保は、外務省にとって最も重要な責務の一つであり、新型コロナへの対応においても、感染症危険情報2や各国の感染状況、入国・移動の制限などの関連情報を、海外安全ホームページやメールなどを通じて適時適切に国民に対し広く発信している。

2020年1月末、武漢市を始めとする中国・湖北省において厳格な移動制限措置がとられたことを受けて、日本政府は、同地域に滞在する日本人の出国を支援するため、他国に先駆けて武漢に計5便のチャーター機を派遣し、帰国を希望する全ての日本人及びその家族828人の早期帰国を実現した。

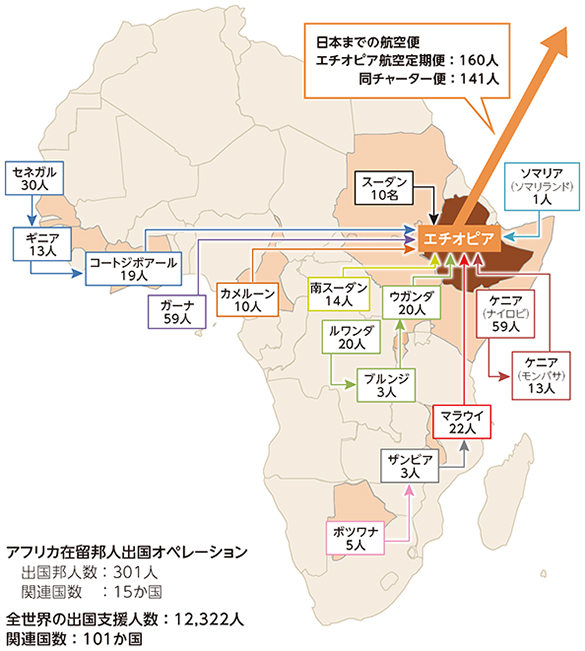

その後、世界各国で国境封鎖や国際線の運航停止などにより日本人が出国できなくなる状況が相次ぎ、外務省は帰国を希望する邦人への支援を行った。アフリカでは、他の大陸と比較すると感染者数は少なかったが、医療体制が脆弱(ぜいじゃく)な国が多く、感染が急速に拡大するおそれがあった。4月、アフリカ各国に所在する日本国大使館は、出国が困難になった日本人の帰国を実現するため、旅行代理店や第三国などが手配するチャーター便の調整・連絡・搭乗支援などを行い、その結果、アフリカで足止めされていた約300人の日本人が、15か国から10のルートを使って、当時アフリカで唯一定期便が運航していたエチオピアの首都アディスアベバに集まり、そこからエチオピア航空の定期便とチャーター便で帰国するという複雑なオペレーションを実現させた。

また、このようなオペレーションを行う中で、同じように自国民の出国支援を行う国・地域との間で協力関係も生まれた。ポーランドとの間では、日本に滞在するポーランド人の帰国のために手配された同国政府チャーター便に、同国に滞在していた日本人を乗せてもらうことで、約200人の帰国が実現した。台湾との間では、ペルーにおいて、現地の台北経済文化事務所と日本国大使館の連携により、日本人が搭乗可能なチャーター便が運航されたほか、ロシアからの日系航空会社の臨時便に、日本人に加え、ロシアに滞在する約100人の台湾人が搭乗した。さらに、韓国との間でも、先述のアフリカ域内の10のルートのチャーター便に西アフリカなどにいた韓国人約70人が搭乗する一方、ケニアでは韓国政府手配の臨時便で日本人が出国するなど、アフリカ各地で相互の自国民の出国のための協力が行われた。

このように世界各地の日本国大使館・総領事館などの支援により、11月末までに合計で101か国から、1万2,000人を超える日本人の帰国が実現した。

レベル3:159か国・地域

レベル2:その他全世界

「こどもの日の奇跡」

─日韓でつないだ 命のバトン─

5月3日、在インド日本国大使館に急報が舞い込んだ。当時インドは、新型コロナに関する厳しい水際対策により国際線定期便の運航が停止されていたが、ある5歳の韓国人の少女が滞在先のインドで急性白血病を発症し、韓国での緊急治療のため一刻も早い帰国を必要としていた。病状がいつ急変してもおかしくない状況の中、帰国支援に奔走する在インド韓国大使館は、少女の命を救うため、一縷(いちる)の望みをかけて各国外交団に協力を要請したのだった。

この要請に即座に反応し、少女の帰国支援を申し出たのが在インド日本国大使館であった。日本大使館員たちは、韓国行きの飛行機が出発する成田への乗り継ぎに必要なビザを手配するなど、少女とその家族のためにでき得る限りの支援を惜しまなかった。邦人の帰国支援のために運航予定だった羽田行きの臨時便に少女とその家族が搭乗できるよう、同便に搭乗予定であった邦人から座席を譲ることについて快諾を得るなどして座席も確保された。羽田から成田への移動は、在京韓国大使館が支援した。

こうした日韓両国の緊密な連携が功を奏し、5月5日、少女は日本経由で韓国に帰国し、無事に治療を受けることができた。この出来事は、日韓両国で「こどもの日の奇跡」と大きく報じられるとともに、後日、康京和(カンギョンファ)韓国外交部長官から茂木外務大臣宛ての礼状も寄せられた。

一人の少女の命を救うため、日韓両国の多くの関係者たちが手を取り合ったこの出来事は、世界中全ての人々が先の見えない不安な日々を過ごす新型コロナ流行下における一筋の希望の光となった。

武漢封鎖

日鉄鋼管株式会社常務取締役 青山 健郎

(当時:武鋼日鉄(武漢)ブリキ有限公司副総経理)

1月23日朝、武漢市の封鎖が突然発表された。新型肺炎(と当時は呼ばれていた)に対し無警戒に近かった武漢の人々が、数日前から、皆、急にマスクをきちんとつけ始めるなど、中国政府の防疫指示が徹底され始めたな、と感じてはいたものの、人口1,000万人を超える大都市が突然完全封鎖されるとは予想もしていなかった。駅・空港は封鎖され、地下鉄・バスもストップ、一般車両での市外への移動は禁止、市内での移動についても特別許可が必要となり、文字どおり、武漢市は陸の孤島となり、数日後に春節休暇で日本に一時帰国予定であった私も帰国できなくなった。

当初は、先行きどうなるかが全く見通せず、日本人コミュニティ内でも様々な情報が交錯した。武漢には日本総領事館がないので、まずはJETRO・日本商工会のメンバー(春節休暇で既に日本に一時帰国していた有志を含む。)が中心となって、武漢に残留している日本人の所在把握を進めた。その際に大活躍したのが中国のソーシャル・メディアWeChat(微信)のグループチャット機能である。様々なグループが次々と統合され、最終的には数百人のグループとなり、残留者リスト作成や、日本政府からの情報の共有などに大きな役割を果たした。1月27日早朝には、植野特命全権公使以下、日本大使館の方々が、北京から陸路で武漢入りされ、日本政府によるチャーター便派遣に向けた作業がスタートしたが、上記残留者リストやSNSネットワークは、お役に立ったことと思う。

私自身はチャーター便第1便で帰国することとなったが、今回の経験を通じ、日頃あまり意識することのない中国・日本という「国家」の存在を生々しく感じるとともに、中国当局との調整など、最前線で奮闘される外務省・大使館の皆さんの姿を目の当たりにし、改めて心強い思いをした。また、我々日本人の帰還に当たり、空港への移動用バスの手配が難航する中、ある中国人経営者が多大な協力をして下さったのを始め、多くの中国人の皆さんが、我々のことを心配し手助けをしてくれたことも忘れられない。

帰国後そのまま武漢に戻ることなく現在の会社に移ったため、いまだ武漢再訪を果たせずにいるが、新型コロナ蔓延(まんえん)が終息し、「老朋友」(旧友)と再会できる日を心待ちにしている次第である。

武漢中心部大通り

2. 経済活動再開に向けた人の往来の再開

感染拡大が続いている国や再拡大が懸念される国がある一方で、新型コロナの経済への影響などもあり、2020年後半からは、多くの国では様々な移動制限を緩和する動きも出てきていた。しかし、2020年末以降、従来よりも感染力の強い新型コロナの変異株に対する危機意識が世界的に高まったことを受け、日本を含めた多くの国は水際措置の強化などの措置を講じた。今後、感染状況などもしっかりと見極め、国際的な人の往来をどう再開していくかが大きな課題となっている。

日本は、2020年7月以降、感染状況が落ち着いているベトナム、韓国、中国など11か国・地域との間で、長期滞在者などの往来を可能とする措置、いわゆる「レジデンストラック」を開始した。また、9月以降、シンガポール、韓国、ベトナム、中国と、ビジネスでの短期出張者を念頭に置いた「ビジネストラック」も開始した。

10月1日からは、ビジネス上必要な人材などに加え、順次、留学、家族滞在などその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定した。さらに、同月30日以降は、韓国やシンガポール、オーストラリアなど一部の国・地域について感染症危険情報をレベル3からレベル2に引き下げ、入国拒否対象地域の指定を解除した。

一方、12月以降の各国における変異株の感染拡大を受けて、日本は、国内で変異株が確認された国・地域からの入国に対する水際対策を速やかに強化してきており、2021年1月9日からは、原則全ての入国者に出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施することとした。さらに、1月14日からは、二国間の「レジデンストラック」及び「ビジネストラック」を含む全ての国・地域からの外国人の新規入国を停止している。

3. 国際的な新型コロナ対策の強化に向けた取組

ワクチンや治療などの開発・調達などに向けた国際連携のリード

新型コロナの世界的な感染拡大の収束には、ワクチン・治療・診断などの開発、生産及び公平なアクセスの確保が極めて重要である。特に、ワクチンについては、供給開始直後はそのニーズの高さから、確保に向けた国家間競争が過熱している。供給に一定程度制約があるワクチンを大きな経済力を背景に一部の国が独占することがないよう、国際的な連携が求められている。日本は、国際的な枠組みへの参加や資金拠出などを通じ、国家の経済力にかかわらず、ワクチンへの公平なアクセスを確保できるよう、国際連携をリードしている。

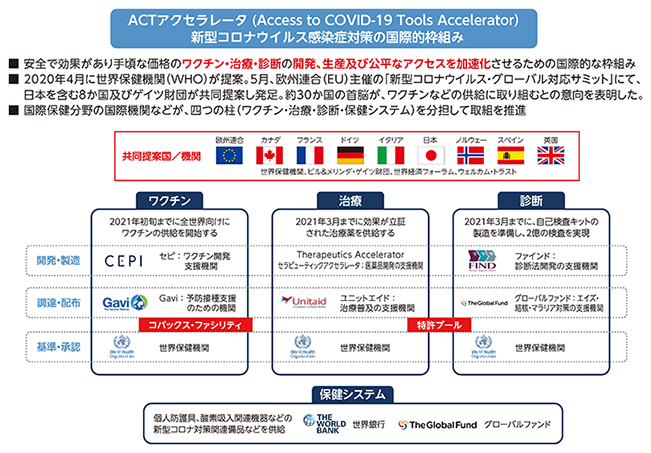

5月、日本を含む8か国ほかの共同提案により、安全で効果があり手頃な価格のワクチン・治療・診断の開発、生産及び公平なアクセスを加速化させるための国際的な枠組みとして、「ACTアクセラレータ3」が発足した。ACTアクセラレータの下で、ワクチン、治療、診断、保健システムの四つの柱について国際保健分野の国際機関などが分担して取組を進めており、日本は、設立初期から共同提案国としてACTアクセラレータに積極的に関与してきた。ACTアクセラレータの取組の一環として、開発途上国における予防接種を支援する官民パートナーシップであるGaviワクチンアライアンスなどによる主導の下、新型コロナのワクチンに関する包括的な資金調達及び供給調整メカニズムである「COVAXファシリティ」が立ち上げられた。COVAXファシリティは、ワクチンの購入量などを保証することでワクチン製造企業などと交渉し、迅速に、かつ、入手しやすい価格でワクチンを供給することを目指す仕組みである。日本は、COVAXファシリティにおける開発途上国向け枠組みである「ワクチン事前買取制度(AMC)」に対する拠出(2億米ドルの拠出を表明)などを通じて、開発途上国を含む世界全体におけるワクチンへの公平なアクセスの確保に向けた支援を行っている。

加えて、COVAXファシリティの枠組みでは、開発途上国国内のコールド・チェーンの整備が十分に手当てされないことから、日本は、多国間枠組みの取組を補完すべく、ワクチンを一人ひとりに届ける「ラスト・ワン・マイル支援」をかつてないスピードで実施している。

ワクチンの普及に加え、日本は、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)に対し、2020年から2022年の3年間で8億4,000万米ドルの拠出を表明し、診断・治療の拡充を支援している。

「ワクチン事前買取制度(AMC)」

WHOによる対応の検証

WHOは、グローバル・ヘルスにおける中核となる機関であり、公衆衛生上の緊急事態への対応強化のためのグローバル・ヘルス・アーキテクチャー(国際保健の枠組み)を強化する上で鍵となる機関である。

新型コロナへの対応に当たって、WHOは、感染の拡大状況の追跡・把握、最前線で働く保健医療従事者への必需品の支給と情報提供のほか、ワクチン・治療・診断の開発・生産及び公平なアクセスを加速化するための国際的な枠組みにおいても主導的な役割を担っている。日本は、国際保健課題へのグローバルな対応力を強化するため、こうしたWHOの役割を支援していく考えであり、WHOのSPRP4(新型コロナウイルス感染症のための戦略的準備と対応への計画)への7,640万米ドルの拠出などを通じて貢献している。

一方で、WHOによる初期の新型コロナ対応に出遅れがあったとの意見が国際社会にある中で、現下の感染症危機の克服や将来の健康危機へのより良い備えのために、WHOを含む国際社会の新型コロナへの対応について公平、独立かつ包括的な検証を行う必要がある。そのため、既存の「独立監視諮問委員会(IOAC)」に加え、5月のWHO総会決議に基づき設立された「パンデミックへの備えと対応に関する独立パネル(IPPR)」や「国際保健規則(IHR)検証委員会」による検証が行われている。2021年1月には、IPPRが中間報告書を公表し、IPPRの暫定的な意見として、中国の初期対応に関し、最も初期段階で基本的な公衆衛生措置がとられていなかったこと、2020年1月時点で中国はより厳格な公衆衛生措置を取れたこと、WHOが十分な財源や権限を与えられておらず有効に機能し得なかったこと、WHO緊急委員会が早期に開催されず1月30日までWHOによる緊急事態宣言が発出されなかった理由が不明であること、多くの国がWHOによる緊急事態宣言の発出後も必要な措置を取らなかったことなどを指摘した。また、2021年1月から2月にかけて、新型コロナウイルスの起源に関するWHO国際調査団が、中国で新型コロナウイルスの起源に関する調査を実施した。こうした調査を通じて、新型コロナウイルスの発生起源の解明、将来の健康危機への対処能力の強化につなげていくことが重要である。

IHR検証委員会には、日本人専門家も参加しているほか、日本は、IPPRやWHO加盟国に日本の新型コロナへの対応やWHOなどの検証・改革に対する日本の考え方に関する資料を提供し、関連する議論に積極的に関与しており、WHOを始め国際保健の枠組みの検証・改革に引き続き貢献していく。

なお、2020年7月、米国のトランプ政権は1年後にWHOから脱退することを国連に通知していたが、2021年1月、バイデン新政権はこれを撤回した。日本は、今後とも、米国を始め国際社会と連携して保健課題に取り組んでいく。

4. 開発途上国に対する支援

開発途上国の感染対策及び保健・医療システム強化に向けた支援

新型コロナの感染拡大は、人々の命・生活・尊厳を脅かし、人間の安全保障に対する危機となった。人の往来やモノの流通がグローバルに行われる中、「誰一人取り残さない」という考え方を基に、国際社会全体が連携して取り組む必要がある。加えて、保健・医療体制が脆弱な開発途上国における新型コロナ拡大防止は、在外邦人の健康・安全に直結するのみならず、日本への新型コロナ流入を予防するためにも極めて重要である。

このような観点から、日本は、無償資金協力や技術協力などの二国間協力や、国際機関を通じた協力により、開発途上国に対し、予防・診断・治療など新型コロナ対応能力の強化、強靱(きょうじん)で包摂的な保健システムの構築、感染症に強い環境整備などの支援を実施している。

二国間協力の枠組みでは、喫緊の課題である新型コロナ対応のみならず、開発途上国の中長期的な保健・医療体制を強化すべく、X線撮影装置、サーモグラフィ、救急車などの保健・医療関連機材供与のための無償資金協力(約480億円)などを実施している。12月末時点で93か国と交換公文を締結するなど、日本の高い技術力や知見をいかした支援をかつてないスピードで実施し、各国から時宜を得た支援として高く評価されている。

特に、ASEAN地域において、日本は、同地域の感染症対策能力強化のため、ASEAN感染症対策センターの設立を支援することを表明し、日・ASEAN統合基金に約55億円を拠出した。

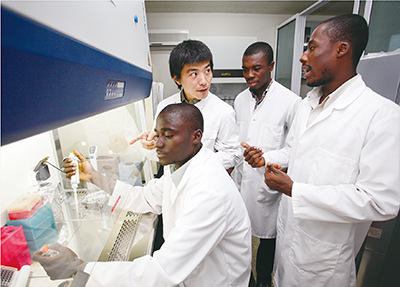

また、世界では、JICAが長年能力強化を支援してきた各国の機関が新型コロナ対策の最前線で活躍している。今回の新型コロナの拡大に当たっては、過去に支援してきた機関との関係も活用し、12月までに45か国に対する医療体制整備支援などで技術協力を実施している(令和2年度第一次補正予算15億円)。その中でも、約40年前に日本の協力で設立されたガーナの野口記念医学研究所は、ガーナのPCR検査の最大で約8割を担い、周辺国への指導も行うなど、西アフリカ地域の新型コロナ対策において中心的な役割を果たしており、JICAは同研究所に対し、機材供与などを通じて検査の迅速化・効率化に協力した。また、ベトナムでは、検査体制の中核を担う国立衛生疫学研究所や、感染患者受入れを担うチョーライ病院などの中核病院を対象に、検査キットや人工肺・人工呼吸器などの供与や、院内感染対策への技術協力を行い、同国の対応に包括的に貢献した。JICAでは国内協力機関や国際機関などとの連携拡大にも取り組み、更に協力を拡充していく計画である。

さらに、ウイルスの増殖を防ぐ薬として多くの国から高い関心が寄せられていたアビガン®錠について、臨床研究を国際的に拡大するため、各国からの要請を踏まえ、4月、計100万米ドルの緊急無償資金協力を決定した。人道的見地から、希望する国々に対して国連プロジェクトサービス機関(UNOPS)を通じて順次供与を行っており、12月末現在、45か国に対して供与し、各国から謝意が表明されている。

国際機関と連携した支援としては、日本は、国連開発計画(UNDP)や国連児童基金(UNICEF)、国連女性機関(UN Women)などを通じ、新型コロナ拡大防止・予防のため、開発途上国の医療・保健従事者への技術支援や物資支援といった緊急支援、新型コロナの社会的・経済的影響の緩和のための支援などを実施している。

例えば、UNDPを通じスーダンにおいて、首都ハルツーム郊外にあるウンバダ病院とその周辺地域に対して、ハンドソープなどの保健衛生関連物資を配布した。この病院は、日本の無償資金協力により建設され、2018年11月にスーダン側に引き渡されたもので、今回の新型コロナ対策支援において、UNDPがJICAと連携して同病院に物資を供与するとともに、コミュニティに対して衛生に関する啓蒙活動を実施している。

日本は、12月末までにUNDPを通じた29か国への支援、UNICEFを通じた66か国への支援、UN Womenを通じた13か国への支援などを実施している。

さらに、外務省は、開発途上国における新型コロナの影響を低減させるため、国連ボランティア計画(UNV)と共に、日本人を国連ボランティアとして派遣する事業を立ち上げた。本事業では、UNVの選考過程を経て選ばれた10人を超える日本人が、アフリカ(エチオピア、ケニア、ジンバブエ、ナミビア、マダガスカル及びマラウイ)やアジア(ウズベキスタン、ネパール、東ティモール及びミャンマー)において、国際機関の現地事務所が取り組む新型コロナ対策の一環として、保健、衛生、社会経済の回復といった様々な分野における業務に従事することとなった。これらの日本人は、8月以降、派遣先機関との調整や渡航の準備を経て、順次、最大8か月の任期で現地に派遣されている。

(写真提供:UNDP)

(写真提供:UNICEF)

日本人国連ボランティアの活躍

国連ボランティア(UNV) 本田 悠里

国際移住機関(IOM)ネパール事務所 プロジェクト・サポート・オフィサー

新型コロナの拡大は世界中の人の移動に大きな影響を与えています。その中でも移民は、滞在国での収入減や失職、適切な医療へのアクセスの欠如などに直面し厳しい状況に追い込まれています。国際移住機関(IOM)は、新型コロナ流行下でより脆弱な立場に置かれる移民への支援を展開しています。私が勤務するIOMネパール事務所では、感染拡大対策における人口移動マッピング調査を実施しています。調査ではインドとの国境沿いの県において、出入国地点や病院、学校、市場や伝統医療の診療所など特に人の移動が多い拠点でインタビューを行い、スクリーニング設備や検温チェック実施状況、感染者が見つかった際の対応などについて情報収集を行いました。その結果、保健設備の強化や職員への防疫トレーニングの必要性が明らかとなり、今後地方自治体と協力し取り組んでいく予定です。私は主に報告書作成を担当していますが、同僚が移動制限や感染リスクと隣り合わせで収集した貴重なデータを、説得力のある形で行政側に提供する責任を感じながら業務を行っています。

国民の多くが海外への出稼ぎで収入を得ているネパールは、新型コロナの影響で多くの労働者が失業し帰国を余儀なくされています。地元のネパール人から「家族が日本で働いている」とよく話しかけられますが、帰国ができない家族の健康を案じる声も多く、新型コロナ流行下での外国人労働者の現状を肌で感じました。ネパールでは誤った認識から帰国者がコミュニティ内で差別や迫害を受けているという報告もあり、感染拡大対策と保健監視能力の強化は喫緊の課題です。「誰一人取り残さない」という国連のアプローチの下、その一員として貢献できるよう尽力したいです。

開発途上国の経済活動の維持・活性化・強靱化に向けた支援

新型コロナの世界規模での拡大及びそれに伴う経済社会活動の停滞は、人の往来やモノの流通がグローバルに進展している今日、全ての国の経済・社会にとって大きな脅威である。特に、経済的基盤が脆弱な開発途上国にとって、新型コロナによる経済的・社会的影響は大きく、開発途上国の経済活動の維持・活性化・強靱化を支援することは、国際社会全体が一致して取り組むべき課題である。日本は、二国間借款の供与や、債務支払を猶予する国際的なイニシアティブの実施を通じ、開発途上国の経済活動の再興を後押ししている。

日本は、フィリピン、インドネシア、インド(各500億円)など、日本経済と密接に関連するアジア・大洋州を中心とする開発途上国に対して、経済対策などに要する資金を機動的に供給するため、2020年4月から2022年3月までの2年間で最大5,000億円の新型コロナウイルス危機対応緊急支援円借款を設立した。同円借款は、低い金利(0.01%)、アンタイド5の調達条件など、開発途上国に有利な条件で供与することで、新型コロナの感染拡大の影響を受けるアジア・大洋州などの開発途上国における経済活動の維持・活性化に貢献している。

さらに、2020年12月、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(12月8日閣議決定)を踏まえ、緊急支援円借款を拡充し、日本と地理的・経済的接点が多いアジア・大洋州を中心とする開発途上国に対し、保健システム強化や経済の維持・活性化に要する資金を機動的に供給することとしている。

また、特に財政状況が最も脆弱な開発途上国においては、海外からの直接投資が最大45%減少することが見込まれるなど、マクロ経済環境の悪化を引き起こし、多くの国で債務返済負担が増加している。こうした状況を踏まえ、2020年4月、G20財務大臣・中央銀行総裁会議及び主要債権国の集まりであるパリクラブは、債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)6に合意し、2020年5月1日から同年12月31日までの間に支払期限が到来する低所得国の公的債務の支払を猶予した。同年10月、G20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブは、DSSIを延長し、2021年1月1日から2021年6月末までの間に支払期限が到来する低所得国の公的債務の支払も猶予対象に含めることに合意した。日本としても、この合意を透明性高く着実に実施していく。

さらに、2020年11月、G20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブは、多くの低所得国における新型コロナ危機の規模、顕著な債務脆弱性及び経済見通しの悪化を踏まえ、国毎の事情に応じ、DSSIを越える債務措置が必要となり得るとの認識の下、「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」を承認した。「共通枠組」は、全ての公的な二国間債権者が参加し、共通の条件で債務措置を実施すること、民間債権者が公的債権者と少なくとも同程度の措置を実施することなどを明確にしており、今後は全ての債権者が「共通枠組」に沿った債務措置を確実に実施していく必要がある。

(10月9日、モンゴル)

5. 日本の状況や取組に関する対外発信

新型コロナへの対応の一環として、感染者数の動向や感染拡大防止策などを始めとする国内の状況・取組のほか国際協力などについて国際社会に発信し、正確な理解を得ていくことも重要である。この観点から、外務省では、本省及び在外公館の双方において、適時・適切な対外発信に取り組んでいる。

本省においては、外務大臣と各国外相との会談で、日本の支援やワクチンに関する国際連携の重要性などについて説明を行うとともに、4月以降、外務大臣の定例記者会見を日本語と英語でライブ配信し、水際対策の現状などについてリアルタイムでの発信を行っている。また、関係省庁と連携しつつ、在京外国プレス向けの記者会見を12月末までに延べ18回実施したほか、日本の新型コロナ対策の取組や技術、国際的な協力の事例などを紹介する広報コンテンツの制作・配信にも取り組んでいる。

在外公館においても、館としての情報発信に加えて、関係省庁や日本の専門家などの協力を得ながら、王立国際問題研究所(英国)やジョンズ・ホプキンス大学(米国)など海外のシンクタンクや大学と連携したオンラインセミナー、BBC(英国)やウォール・ストリート・ジャーナル紙(米国)など海外メディアと協力した番組や記事の制作などに取り組み、最新の科学技術を使った飛沫(ひまつ)感染に関する研究結果など日本の知見や取組を各国に共有している。

6. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて

2020年11月16日、菅総理大臣は、来日したバッハIOC会長による表敬において、人類がウイルスに打ち勝った証(あかし)として、また、東日本大震災から復興しつつある姿を世界に発信する「復興オリンピック・パラリンピック」として、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を実現する決意であると述べた。これに対し、バッハ会長は、同大会は世界全体に資するものであり、同大会を必ず実現し、成功させると応答し、両者は、安全・安心な大会に向け、今後とも緊密に協力していくことで一致した。

また、2021年3月16日、茂木外務大臣は、ブリンケン米国国務長官との日米外相会談において、同大会の開催に向けた日本の決意を表明し、ブリンケン国務長官からの支持を得るとともに、両外相は、同大会の成功に向け今後とも緊密に協力していくことで一致した。

外務省としても、政府全体の取組に貢献し、同大会の成功のため取り組んでいく考えである。

(11月16日、東京 写真提供:内閣広報室)

2 「感染症危険情報」は、新型コロナを含む危険度の高い感染症に関し、渡航・滞在に当たって特に注意が必要と考えられる国・地域について発出するもの

レベル1:十分注意してください。

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)

レベル4:退避してください、渡航は止めてください。(退避勧告)

3 ACTアクセラレータ:Access to COVID-19 Tools Accelerator

4 SPRP: Strategic Preparedness and Response Programme

5 アンタイド:物資及びサービスの調達先が国際競争入札により決まる援助のこと。一方、タイドは、これらの調達先が、援助供与国に限定されるなどの条件が付くものを指す。

6 DSSI:Debt Service Suspension Initiative