軍縮が叫ばれる今日,世界には未だ2万数千発以上もの核弾頭が存在し,北朝鮮やイランによる核開発をめぐる動きなど,核兵器の脅威は続いています。

国際社会は,これまで核兵器廃絶のためにどのように取り組んできたのでしょうか。

今回登場するのは軍縮・不拡散のエキスパート,西田さんです。

国益がぶつかりあう核軍縮交渉の現場では,どんな駆け引きが行われているのでしょうか。

「核兵器のない世界」を目指し,唯一の戦争被爆国・日本が世界に放ったメッセージとは?

軍縮・不拡散専門官 西田さん

核兵器廃絶への道のり

「実は,1945年に国際連合が発足し,一番最初に採択された総会決議は核兵器の廃絶に関するものなんです。」

1945年8月6日,人類史上最初の原子爆弾が広島に投下されました

(撮影:米軍 提供:広島平和記念資料館)

<禁転載>

第二次世界大戦が終結して間もなく,国連は総会決議第一号として核兵器の廃絶を訴え,これを国際社会の悲願と位置づけました。

しかし,その後の50~60年代にかけて米ソ間での緊張が高まり,両国の核軍備競争は激化の一途をたどります。さらに英国,フランス,中国が相次いで核爆発実験を開始。何百回と核実験が繰り返され,世界は再び核兵器の脅威にさらされます。

このような事態を受け,60年代当時,ケネディ米大統領は,70年代には核兵器保有国が15~20か国にまで増えるだろうと警告しました。

「当時,核兵器保有国にとっては,自分たちは保持しても,これ以上他国に広げないという点に共通利益がありました。核兵器拡散の可能性を早めに根絶やしにするため,当時の18カ国軍縮委員会(現ジュネーブ軍縮会議)の場で米ソが共同提案したのが,現在のNPT(核兵器不拡散条約)です。つまり,もともとは自分たちの国以外に核兵器を持たせないという目的で始まった交渉でした。しかし,それでは核を持つ国と持たない国の間であまりにも不平等ということで,最終的に拡散防止の基本的な枠組みは残しながら,核兵器国に対しては,その第6条で,核軍縮を進めるために『誠実に交渉する義務』が定められたんです。」

このNPT第6条と国連総会決議第一号が,現在の国際社会における核兵器廃絶に向けた取り組みの基礎となります。NPTは1968年に署名開放され,日本は70年に署名,76年に批准しました。現在のNPT締約国数は190カ国に上ります。

しかし,NPTは核実験を禁止するものではありません。

軍縮会議が開かれる,

ジュネーブの国連欧州本部

「パレ・デ・ナシオン」。

かつては国際連盟の本部が

置かれていました

「NPT条約には実は核実験をしてはならないとは書いていないんです。例えば原子力自動車や原子力飛行機など,原子力の平和利用が夢のように語られた時代がありました。今となってはありえない発想ですが,当時はトンネル掘削やダム建設の際に核爆発装置を利用するということも考えられていて,平和目的の核実験も想定されていたんです。」

NPTで禁止されていないのなら,核実験を禁じる取り決めは存在しないのでしょうか?

「核実験については,CTBT(包括的核実験禁止条約)で禁止されています。CTBTは目的如何にかかわらず,核兵器国もそうでない国も,締約国によるいかなる核実験も禁止するという内容で,NPTの穴を埋める形になっています。NPTより以前の1950年代から米ソが交渉を開始したのですが,検証が困難であることや相互不信から何度も頓挫し,その結果,60年代に部分的核実験禁止条約(PTBT)として合意されました。これは検証が難しい地下核実験を除き,検証が可能な範囲のみにおいて核実験を禁止したものです。地下核実験を含めたすべての核実験の禁止について,ようやく本格的な交渉が始まったのは冷戦終了後の93年です。その後96年に交渉が終わって15年以上がたち,現在署名している国も180カ国を超えましたが,いまだ発効には至っていません。」

交渉が終わったのに発効しないのはなぜですか?

「CTBTには発効要件国として44カ国がリストアップされていて,これらの国すべてが批准しないと発効しない形にされているんです。要件国というのは,核兵器保有国と,日本も含めた原子力活動を行っている国々。ハードルは高いですが,その代わりCTBTが発効すれば,ほぼ確実に世界は核実験から解放されることになります。現在,要件国の44カ国中,残り8カ国が批准すれば発効するところまで来ています。残っているのは,米国,中国,インド,パキスタン,イスラエル,北朝鮮,エジプト,イラン。正直,難しい国ばかりです。きわめて楽観的なシナリオですが,核軍縮に積極的なオバマ大統領が再選されたこともあり,その任期中に米国が批准すれば,それが皮切りとなって,中国,インド,パキスタン・・・とドミノ現象のように進むのではないかという意見もあります。米国では99年に一度CTBTの批准が上院で否決されています。オバマ政権の成立後,批准への期待が高まりましたが,第一期ではかないませんでした。楽観はできませんが,第二期のこの4年間で劇的に動き出す可能性はあります。」

国連欧州本部の正門前には

加盟国の国旗が建ち並びます

CTBTの批准が進まない間は,核実験を禁止することはできないのでしょうか?

「法的にはCTBTが発効していないので,今核実験をしたとしても国際法上の違反を問える仕組みにはなっていません。ただし,北朝鮮が2006年,2009年に引き続き,今年2月に核実験をした際にも,あれだけ国際社会から批判を受けたのは,核実験を許さないという極めて強い規範が世の中に既に定着しているからだといえます。現に,米国もロシアも20年以上核実験をしていないんです。だからCTBTが事実上の規範として機能しているという見方もありますが,やはり北朝鮮のような国が核実験をしたときに,法的に問えないという状態は放置できない。もちろん国際社会には国内のように執行機関がないので,違反したからといって罰則はありませんが,NPTやCTBT等,核関連での違反は国連安保理に付託することになっていて,そこで経済的措置等を執るオプションが残されます。」

軍縮の動きをリードする市民社会の力

西田さんは1996年に外務省に入省。研修時代は,米国のモントレーにある,世界で唯一の不拡散を専門とする大学院で学びました。2003年以降一貫して軍縮不拡散関係の業務に従事し,途中5年間はジュネーブの日本政府代表部に駐在,軍縮不拡散外交の最前線で活躍してきました。2007年に軍縮・不拡散専門官に認定され,主に核問題に関する分野を専門としています。

西田さんの一日は,毎朝メーリングリストなどを通じて山のように届く,核関連情報のチェックから始まります。発信源の多くは欧米のシンクタンクやNGO。もちろん日本からの発信もあります。

「軍縮に関するシンクタンクやNGOなど,市民社会の動きは常に注目しています。ここで生じた議論は,後に新アジェンダ連合(NAC)のような,核軍縮において積極的な立場をとる国々を通じて軍縮の世界で大きく取り上げられることが多いんです。国家間のやりとりだけで満足していると受身の対応になってしまうので,市民社会でのトレンドをつかみ,能動的に動けるようにしています。論文にもできるだけ目を通しています。政府は自国の核兵器について進んで公表しませんが,例えば米国のように比較的オープンな国では,情報公開法や政府関係者への取材等,様々な手段を活用して論文が書かれているので,とても貴重な情報が含まれていることが多いんです。」

昨年9月に開催された

モスクワ不拡散会議に

パネリストとして参加する西田さん

市民社会が主催する軍縮関連の会議は国内外で数多く行われていますが,西田さんはパネリストとして呼ばれることも多く,声がかかれば必ず参加するようにしているとか。

「軍縮問題は間口が広く,歴史,原子力,地域問題等々,あらゆるものと関連しているので,政策を考える上で周辺情報も含め視野を広くしておく必要があるんです。いわゆるトラックIIの会合で展開される議論では斬新なアイデアや意見が飛び交うので,貴重なインプットの機会でもあります。また,軍縮関連の会合に日本が呼ばれることにも,大きな意味がある。呼ばれたら必ず誰かが行って,日本のプレゼンスを示すべきだと思っています。」

軍縮の分野では,市民社会の声や活動が大きな影響力を持っているという西田さん。様々な立場の違いはあっても,国際政治の現状を見据え,問題の背景や,何が障害となっているのか,物事の本質を捉えようとする姿勢を一人ひとりが持つことが大事と考えています。

「NPTなどの政府間交渉においても,核軍縮への取り組み方は様々です。核兵器を持っている国と持たない国,これは対立構造として一番わかりやすい。さらに持たない国の中にも色々なグループがあり,核保有国と同盟を組んでいる国と,そうでない非同盟諸国に大きく分けられ,前者は現実的アプローチ,後者は理想主義的アプローチをとる傾向があります。日本は一貫して現実的アプローチをとっています。もちろん現実的アプローチだからといって理想をかなぐり捨てている訳ではありません。ただ,理想論はあっても,そう簡単には進まない。核兵器が安全保障の根幹にあるという国際政治の冷徹な現実もある。背景となっている国際・地域の安全保障状況を正確に把握し,その懸念に一つ一つ対処しながら,理想に向かって現実をどう動かすかを考えるのが現実的アプローチです。豪州やドイツもこれに近い考えです。理想主義的アプローチをとる非同盟諸国と核保有国の対立はあまりにも明確なため,間をとりもつための様々な努力が行われてきました。2010年には日本や豪州等をはじめとする諸国がNPDI(軍縮・不拡散イニシアティブ)

をたちあげ,両者を引き合わせて一定の前進を含んだ現実的な着地点を提示しつつ,軍縮を進めていくという外交努力を続けています。

軍縮を進めるためには,もちろん明日にでもという気持ちは持ちながら,同時に10年,20年,場合によっては100年単位の歴史的視点も持ち合わせ,着実に前に進めていくことが大事です。そうして市民社会と政府とが健全な形で協力していけば,よりいっそう強力な外交が展開できると思います。

ただ,何のために軍縮を進めるのかを常に念頭に置き,軍縮が自己目的化しないようにする必要があります。日本では軍縮と安全保障が対立的,あるいは別物として捉えられ,安全保障政策の範囲内で軍縮を進めるといった思考に陥りがちですが,少し発想を変えて,安全保障の向上のために軍備管理や軍縮をツールとして使うという視点も必要だと思っています。つまり,一定の安全保障のパイの中で泳ぐのではなく,安全保障全体のパイをより大きくするための軍備管理や軍縮の提案を積極的にしていこうというものです。

多くの主要国では軍縮と安全保障を同一の部局で扱い,有機的に連関させています。日本でも,両者を一体的に捉えることで,現実的な問題解決につながるソリッドな提案や議論が可能となるのではないでしょうか。2011年に,NPDIが5核兵器国に対し核兵器の透明性向上を要求し(PDF)![]() ,核兵器のカテゴリー毎の詳細なデータについて公表するための報告フォーム(PDF)

,核兵器のカテゴリー毎の詳細なデータについて公表するための報告フォーム(PDF)![]() を提示しましたが,これはそうした視点から着想したものです。

を提示しましたが,これはそうした視点から着想したものです。

さらに,今後の課題として,例えば米ソの中距離核戦力(INF)全廃条約や,欧州での信頼醸成措置(CBM)の東アジア版ができないか。欧州はOSCE(欧州安全保障協力機構)のように,事前通報やホットラインの確立といった軍備管理を要素として織り交ぜながら,地域の安全保障メカニズムに発展させることに成功しています。最近の東アジアの情勢を見ると,ますますこの地域におけるCBMの必要性を認識するようになっています。個人的には,東アジアでもそのような新しい視点を政策に反映できないか,考えているところです。」

ところで,そもそも軍縮・不拡散に関する興味が外務省の入省動機だったという西田さん。精力的に活動を続ける毎日ですが,その原点となる軍縮への関心はどのように芽生えたのでしょうか。

振り返ると,子どもの頃,長崎の原爆資料館に行った記憶につきあたるそうです。

「子供なりに大きな衝撃を受けたのを覚えています。『原爆許すまじ』っていう歌を知ってますか?バスの中でガイドさんが歌っていたんですが,とても悲しい歌でした。そういったことが,後々まで残ったのかもしれませんね。」

NPT運用検討会議-国益がぶつかりあう核軍縮交渉の現場で

NYのイーストリバーから望む国連ビル。

NPTの交渉はここで行われます

核の憲法とも言われるNPTは,条約の運用・履行状況を5年ごとに検討することが定められています。2010年の5月,西田さんはニューヨークにいました。この年開かれたNPT運用検討会議で,日本代表団の一員として交渉に臨むためです。

5年に一度開かれる同会議では,約一か月もの間,表舞台で190の締約国による交渉がショーのように繰り広げられます。同時に様々な政府間の非公式会合が昼夜を問わず開かれ,合意文書の採択に向けた折衝が続きます。期間中は,一日の日程が終了すると,様々な会合に散らばっていた団員が集まって情報を共有し,翌日に向けて夜中まで対策を練るという毎日です。連日開催されるNGO主催のサイドイベントには交渉の合間を縫って出席し,日本代表としてのプレゼンスを示す一方で,情報収集にもつとめます。

残り一週間の大詰め,某所では一部締約国による白熱した交渉が繰り広げられていました。関係各国から限定されたメンバーが非公式に集まり,一つの部屋に缶詰状態となって,数十頁にのぼる合意文書案の一行目から,一つ一つ協議を重ね,文言をすり合わせていきます。日本からは代表団長の須田軍縮大使と西田さんの二人が,この交渉にあたりました。最終合意にむけて各国が自国の立場を主張しあう会合は,まさに国益がぶつかりあう現場です。「核兵器は安全保障の根幹に関わることなので,一言一句について,この言い方はだめだがこの言い方ならいい,という微妙な表現の駆け引きがあるんです。」様々な論点に目を配りながら各国の主張を吟味し,一方で日本代表として独自の提案を盛り込むべく働きかける。息詰まるような攻防が早朝から夜中まで連日続きました。

こうして一か月にわたった会議は幕を閉じ,その成果は30頁にのぼる成果文書として結実しました。文書の前半は最後の最後で合意に至らず,議長責任に基づいて出されたものです。一方,締約国の合意を得た後半部分では,64の具体的な行動計画が示され,日本の提案が複数項目において採択されるなどの成果を挙げました。粘り強い交渉の末,独自の案が盛り込まれたことに,西田さんも大きなやりがいを感じたといいます。

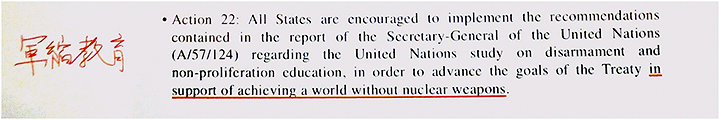

この交渉を振り返って,もっとも印象に残ることは何かという質問に,西田さんは赤い手書きのメモが入った合意文書の一部を見せてくれました。

「アクション 22: すべての国は,条約(NPT)の目標を前進させ,核兵器のない世界を実現するため,

軍縮不拡散教育に関する国連事務総長による報告書(A/57/124)に盛り込まれた勧告を実施するよう促された。」

「核兵器のない世界を実現するために」

「この軍縮教育のパラグラフは,合意文書中の核軍縮に関するセクションの一番最後に入ったんですが,これは私が作った文言がそのまま全部採用されたんです。『軍縮教育』という言葉が採択されたのは,NPT史上初めてのことなんですよ」。

唯一の戦争被爆国である日本は,世界に核兵器の悲惨さを伝える使命を負っています。学校などで,特に若い世代に対して核兵器の恐ろしさを教え,二度と過ちを繰り返さないことを訴え続ける。日本はこれまでも軍縮教育を推進し,その重要性を一貫して主張してきましたが,これは他国にはあまりない発想なのだそうです。国連の場でも事務総長の報告として言及されたことはありますが,拘束力を伴う合意に至ったことは一度もありません。

「既に国連で発言があった文言ならぎりぎり受け入れられても,下線を引いた箇所については,これまでになく踏み込んだ表現でもあり,一部の国が強く反発しました。でも,自分がこだわったのはまさにこの部分なんです。ただ単に軍縮教育をやるというのではなくて,『核兵器のない世界を実現するために』軍縮教育が必要なんだという,その目的,文脈をはっきりと示したかったんです。」

この提案に異論が出ることさえ,日本人の私たちにとっては考えにくいことですが,否定的な意見は公式の場でも非公式の場でも表明されました。反発する国々と粘り強く交渉を続けながら,日本代表団はある行動に出ます。「日本の軍縮教育に対する考えを訴えるための声明案を作り,色々な国に働きかけて賛同を募りました。最終的には賛意を示してくれた45カ国を集め,日本がその代表として,公式会合の場で軍縮教育に関する共同ステートメントを大々的に発表したんです。これまで日本が単独で訴え続けてきた軍縮教育というシングルイシューについて,それだけ多くの国が共同声明を出したという事実は議長にとってもインパクトが強かったのでしょう。」

交渉を有利に運ぶために各方面に細心の注意を払い,様々な働きかけを複合的に行う。この日本代表団の努力が実り,西田さんが作成した文言はそのままNPT合意文書として取り入れられたのです。

「継続は力なり」という言葉を信じる西田さん。軍縮教育を通じ,世界に被爆者の体験を語り継ぎ,核兵器の悲惨さを粘り強く訴え続けていく。かつて西田さんが幼心に受けた衝撃を,世界中の子供たちが世代を超えて共有し,教訓として胸に刻むことによって,世界は核兵器のない未来へと一歩近づきます。西田さんたちが守り抜いた一文は,そのための確かな礎となるのではないでしょうか。(2013年2月)

The Moscow Nonproliferation Conference 2012, Center for Energy and Seucurity Studies