シリーズ第2回目は,アフリカ専門官の村田さんをご紹介します。アフリカ専門官第一号に認定された村田さんは,これまでどんなアフリカ勤務を経てきたのでしょうか。いまも様々な問題を抱えるアフリカは,どんな可能性を秘めているのでしょうか。村田さんが考える日・アフリカ関係深化のために必要なこととは。そして,村田さんが「アフリカのおへそ」で見たものとは?

アフリカ専門官 村田さん

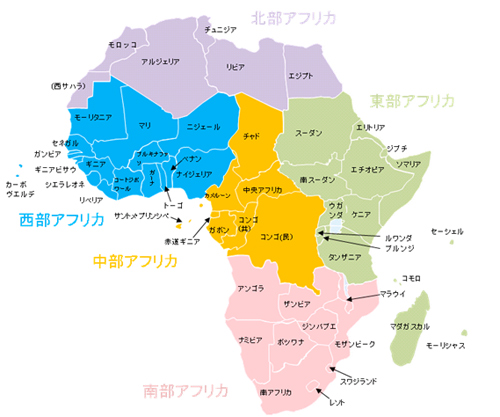

一言でアフリカといっても,その大陸は広く,国の数は54にものぼります。

「これだけ大きな大陸ですから,北は北で独自の文化や言語があり,アラブ文明の影響を強く受けています。サブ・サハラと呼ばれるサハラ砂漠以南の地域も,南,西,東,中部とそれぞれ違います。一般にサファリ等の観光資源で知られ,日本人観光客も多いケニアやタンザニアが属する東部アフリカ。レアメタルや天然ガスなど資源の豊かな南アフリカ共和国やモザンビークを擁し,注目を集める南部アフリカ。これに比べて西部,さらに中部アフリカとなると,日本人にとってはややなじみの薄い地域かもしれませんね。」

中・西部アフリカは資源が乏しいのでしょうか?

「そういうわけでもなく,例えばコンゴ民主共和国では銅などの鉱物資源がありますし,ナイジェリアは当然ですが,ガボンにも石油が出るなど,資源に遜色はありません。この地域が日本で比較的知られていないというのは,おそらく言語の問題かと思います。基本的にフランス語圏なので,英語の文献や日本人研究者の数が少なく,日本人には心理的に距離を感じやすいのではないでしょうか。」

村田さんは80年代後半にフランス語を専門として外務省に入省し,この中・西部アフリカ諸国を中心に勤務を重ね,2003年に第一号のアフリカ専門官に認定されました。

中央アフリカ - 28歳の臨時代理大使

日本の経済協力で供与した井戸掘削機の引渡し式。政府代表として、中央アフリカの鉱山水利大臣と握手を交わす村田さん。

初のアフリカ勤務は今から22年前。フランスでの研修を終えた村田さんは,中央アフリカ勤務を命じられます。1990年当時,ベルリンの壁の崩壊を受けて,アフリカ大陸には民主化の波が押し寄せていました。単一政党制をとっていた中央アフリカ政府も,援助の条件として人権尊重,経済の透明性等を西側諸国から迫られ,その結果,複数政党制の導入や自由選挙の実施を次々に表明するなど,激動の時代を迎えていました。ちなみに村田さんが着任した当時,たった三人体制の小さな大使館では館長ポストの不在が続き,その間,村田さんは28歳にして臨時代理大使を務めることになります。文字通り日本政府代表となった村田さんは,中央アフリカの大きな歴史の転換に立ち会い,民主化の流れを後押しする当事者として,その重責を実感する日々でした。

井戸を利用する現地の人々。日本が供与した掘削機で建設されました。

華々しく(?)スタートしたキャリアの一方でつらかったことといえば,病気との闘い。3年間の勤務で3回もマラリアに罹患しました。マラリアにかかると高熱や節々の痛み,激しい頭痛などに襲われます。発症して直ちに適切な治療を施せば数日で完治するそうですが,十分な手当を受けられない現地の人々にとっては今でも主要な死因の一つです。また,近隣に住んでいたオランダ人の知人が劇症性肝炎に罹患し,緊急移送中に亡くなったこともありました。初のアフリカ勤務は,そのような厳しい現実に直面する生活でもありました。

アフリカ再び-赤道直下のガボン

東京,フランスでの勤務をはさみながら,2006年,村田さんはガボンに赴任します。当時は周辺のコンゴ共和国,赤道ギニア,サントメ・プリンシペも管轄していたため,この4カ国を頻繁に行き来する生活でした。

ガボンの海岸から望む夕陽。赤道上を大西洋に沈んでいきます

「これらはみんな赤道付近の熱帯地域にある国々ですが,それぞれに個性があるんです。アマゾンに次ぐ『地球の第二の肺』と呼ばれる大熱帯雨林がガボンとコンゴ共和国にわたってあり,ここは石油,マンガン,森林資源が豊富なエリアです。コンゴ共和国では内戦勃発後に停止していた経済協力を再開するため,現地調査に入りました。

火山地帯の真ん中に位置する赤道ギニアは石油・天然ガスで一挙に豊かになりましたが,人材育成を課題とする国です。 サントメ・プリンシペはサントメ島とプリンシペ島という二つの火山島から成る人口15万人の極小国家です。カカオの生産が主要産業でしたが,世銀の構造調整政策が成功せず,最貧国のひとつとなっています。」

多様なアフリカを体現する地域で,村田さんは各国の政治経済情勢をフォローしながら,日本の経済協力を展開する日々を送りました。 印象に残る出来事は,このガボン勤務時代で最大のイベント,2008年に首都リーブルビルで開催されたTICAD IVの準備会合でした。53カ国から閣僚級が集い,村田さんたち10人にも満たない小規模な大使館で,500人近い参加者の受入れを一手に引き受けることになったのです。準備に奔走する中,なんと会議直前になって予約していた80人分のホテルの部屋がすべてキャンセルされるという事態が発生。フランス人のホテル経営者が,アフリカ人ゲストに宿泊費を踏み倒されることを心配して,一方的に解約を告げてきたのだそうです。混乱の中,村田さんはすぐにガボン外務省に連絡を入れました。実はこの会合にあたり,ガボン政府が大統領賓客用ヴィラの使用を検討していたのですが,政府内での調整がつかずに宙に浮いた状態だったのです。村田さんからの依頼を受け,ガボン政府は直ちに80人分のヴィラの提供を決定しました。「もしあのヴィラが空いてなかったら閣僚会合は失敗に終わっていたでしょう。今から思い返しても背筋がぞっとします。」

2008年5月、横浜で開催されたTICAD IVの様子

日頃から築いていたパイプに救われて会合はめでたく成功裏に終了したそうです。

TICAD-アフリカの発展とともに

TICAD(アフリカ開発会議)とは,90年代前半,冷戦の終結に伴って世界がアフリカへの関心を失いつつある中,アフリカ問題の重要性を改めて国際社会に喚起するために,日本が1993年に開始した国際会議です。国連や世銀等と共催し,5年ごとに首脳会合を重ね,アフリカ開発に関する包括的な議論の舞台を作り上げてきました。アフリカが自らのこととしてアフリカの開発を考える「オーナーシップ」と,日本を含む国々や機関がそれを支援していくという「パートナーシップ」を基本理念としています。来年はTICAD20周年。6月には横浜でTICAD Vが開催され,アフリカ各国はもちろん,アフリカ以外の国や多くの国際機関が集結する予定です。

-アフリカというと,いまだに貧困や紛争のイメージが強く,状況がなかなか良くならないという印象がありますが。

2008年5月、横浜で開催されたTICAD IVの様子

「確かに今も問題は多く存在しますが,ここ20年で紛争の数も減少し,平和と安定という意味では良い方向に向かっています。TICADが始まって以来,アフリカにオーナーシップが確実に芽生え,自分たちが努力しなくてはいけないという考え方が浸透してきていると感じます。日本の支援は,単純にモノをあげるのではなく,自分たちの力で自立し,発展していけるための技術を伝える,技術移転が原点。これは時間を要しても,一世代かければ大きく発展する力になります。 アフリカの人口は現在10億人ですが,2050年には20億人以上に達するとみられています。アフリカは豊かな資源を備え,市場としても労働力としても魅力的な大陸に変貌を遂げる可能性がある。アジアにかわる世界の工場となるかもしれません。多くの専門家も経済のダイナミズムはおそらくアフリカに移っていくと予測しています。いずれアフリカはインドを抜き,中国を抜き,世界経済のメイン・アクターになっていくでしょう。対アフリカ外交はそれをベースに考えるべきです。 TICADを通じて日本企業もアフリカに関心をもつようになり,近年では中国等が猛烈な勢いでアフリカに進出し,資源獲得競争の様相を呈している中,遅れまいと必死で努力しています。」

-豊富な資源が,国の発展につながっていかないのはなぜでしょうか。

「独立したからといって,昔からあった統治機構から新しいネイション国家へ移行するのは容易ではありません。ネポティズム(部族主義)や個人的な関係でできあがった特権階級が固定化して他部族との紛争が発生し,停滞してしまう。特に資源国ほど,資源あるがゆえに対立が激化し,貧富の格差が急速に拡大して,結局国全体として豊かになれないという,いわゆる『資源の呪縛』が言われています。国を統治するということが,いかに難しいかということです。

ただ,アフリカの伝統的な制度がすべて負の遺産とはいえないと思います。たとえば村長が,常識と良心に従って村のいざこざを裁定するのを,選挙で選ばれていないからといって非民主的だと言い切れるでしょうか。長期的にはアフリカ自身が学習しながら,人権や自由といった価値観を共有し,自分たちに一番合った価値体系や制度を築いていくことができると思いますし,私たちもアフリカ自身の解決能力を信じる忍耐力をつける必要があります。

例えばブルキナファソのように、資源がなく,みんなが貧しい中でも助け合いながら生きている国もアフリカにはあります。」

「高潔なる人々」の国 - ブルキナファソは可能性に満ちている

日本大使公邸で開催した「こどもの日」で、司会を務める村田さん。剣道着姿に子どもたちは興味津々。

2008年,村田さんは大使館開設というミッションを背負ってブルキナファソに向かいます。アフリカ最貧国のひとつであるこの国に初めて降り立ち,街を車で走りながら,村田さんはなぜか「いい国だなあ」と感じたとか。その直感は時間とともに確信に変わります。

朝晩の通勤時,あふれかえるバイクと自転車に圧倒される中,村田さんの目を引いたのは駐輪場でした。病院,銀行,役所,レストランなどの前で,二輪車がきれいに並べられ,あまりにも整然とした様子はバイク屋さんか自転車屋さんと見まがうほど。アフリカ経験の長い村田さんでもそんな光景を見るのは初めてのことです。

「ブルキナファソという国名は『高潔な人々の国』という意味です。この国の人と話をしていると,非常にまじめで真摯な生き方をしていて,因果応報といった,日本人にとってはある種当たり前の倫理観を共有していることに気づくんです。」

ブルキナファソの人々は勤勉で礼儀正しく,その古きよき日本人を思わせる国民性から,「アフリカの日本人」と称されることもあるとか。 「自然の恵みに乏しく,乾燥した苛酷な自然環境下のサヘル地方に共通する生き方ではないでしょうか。アフリカの,特に資源豊かな国ではブルーカラーや農業を蔑む風潮もありますが,この国では職種を問わず,行政においても役職が高いほどよく働くし,肉体労働者も炎天下の中,汗を流して一生懸命に働いています。今は唯一のリソースである人材のほかは何もない状態ですが,周辺国の政情不安が安定し,国外の豊かな経済圏とうまくリンクできれば,良質な労働力を資本に発展していく可能性は大きいと思いますね。」

ブルキナファソに対し,日本は農業,教育,地域統合を三本柱として経済協力を進めようとしています。痩せて乾燥した土地でも,技術をもって工夫すれば結構いろいろな野菜が採れるとか。意外にも12月から2月はおいしいイチゴができるそうです。「たとえばこれをコートジボワールやガーナに輸出すれば,大きな利益がでる。地理的には東西南北の交差点に位置しているので,流通を整備すればこの国で出来た農産物をニジェールやマリにも送って,周辺国への食糧供給もできるかもしれない。そうして域内貿易がうまく発展していけば必ず豊かになっていくでしょう。」

まさに日本の経済協力が活きる国ですね。

アフリカのおへそで村田さんが見たもの

これまでの様々なアフリカ勤務を振り返って,一番に思い浮かぶことは何ですか?

「初めて赴任した中央アフリカでのことです。現地の人々に家族のように溶け込んで活動していたJICAの専門家がいて,ある時,彼と一緒に今まで日本人が行ったことのないような場所に入って行ったんです。中央アフリカというと,本当に名前のごとく,アフリカ大陸の中央に位置する,アフリカのおへそのような国です。その大自然の奥地で,単純な印象ですが,こんなところにも人が住んでいるのかというような場面に何度も遭遇しました。木や葉っぱでつくった小さなテントのような住居で暮らしている部族にも出会いました。

そこで暮らす人々を見ているうちに,ふと感じたんです。私たち日本人のような『文明社会』に住んでいる人間からすれば,彼らはすごく貧しくて,不幸せな状況にあると言われます。でも,彼らは大自然の中で,自然とともに生きている。

朝早く起きて,畑仕事をして,10時くらいになるともうすごく暑くなって労働できないので,家のそばの木陰で椅子に座ってのんびりしている。子供たちは無邪気に遊びまわって,女の子たちが髪の毛でアンテナみたいなものをたくさん結って,それに2時間も3時間もかけている。日が傾くと女性たちが夕飯の支度を始め,できあがったごはんをみんなで囲んで食べて。そういう光景を見ていて,これが不幸せなのか?じゃあ幸せっていったい何なんだろうと・・・自分は経済協力といってここにきたけれど,こういう生活が不幸せだと決めつけることができるのか。いや,そんなことはできない。ただ,この人たちがより長く生きていけるような協力ができれば,保健や医療や,教育,そして飲んでも病気にならないような水,そういった,この人たちが直接裨益するような支援ができれば,それは意味のあるものなんだと考えたことを思い出しますね。経済協力といっても独りよがりではいけない。自分がやっていることがどんな意味をもっているのか,本当にその人たちのためになっているのかを常に考える,その大切さを,若いときに最初の任地で考えることができてよかったと思いますね。」

このとき見た光景は,その後アフリカ専門官として歩むことになる村田さんが,悩んだり迷ったりしたときに常に立ち戻る原点となったそうです。

知日家のアフリカ人を育てたい

ブルキナファソを離任する村田さんに贈られた記念品の数々。政府からは国家功労賞騎士章という勲章を授与されました。

アフリカ専門官としての村田さんの目標は,「フランス語圏にひとつ,英語圏にひとつ,アフリカの大学に日本学科を創設すること」。

経済協力や青年協力隊の活動等を通じ,毎年何百人という日本の青年がアフリカにわたる一方で,アフリカから日本に来る人はわずか。トヨタやソニーといったモノのイメージが先行し,日本の文化や精神性,歴史,社会などへの興味は低く,文化的な関心が一方通行になっているそうです。

根本の問題は,アフリカに深い次元での日本理解者が少ないことではないか。サブサハラ地域のアフリカに,日本関連の学科を有する大学が存在しないことに気づいた村田さんは,アフリカで日本学のための拠点をつくり,知日家を育てていくことが必要と考えています。

「日本の研究をしたいという大学を見つけて,政府や国際機関などが支援できるように働きかけていきたいです。学科創設がまだ無理でも,日本に関する講義を希望する大学があれば,有志を募って現地へ行き,日本に関する集中講義をして・・・それが核になって賛同者が集まり,日本研究科創設への流れができないかと。手弁当になりますけどね(笑)。公私問わず,残りの外交官人生で,その基礎をつくるお手伝いができたらいいなと思っています。」

TICAD Vのロゴ。アフリカの国旗でもよく使用される赤,黄、緑の3色はそれぞれ団結,肥沃な大地,農業・森林などを表しています。

ブルキナファソでの任務を終え,この夏東京に戻った村田さん。今はアフリカ部に所属し,来年6月に開催されるTICAD Vの事前広報やサイドイベントを統括する立場です。

来年のTICAD Vを舞台に,日・アフリカ関係はどう進展していくのでしょうか。活躍を期待しています!

(2012年11月)