今回のインタビューに登場するのは経済専門官の樋口さん。経済外交といっても幅広く,具体的なイメージが浮かびにくいかもしれませんが,実際には私たちの生活に直結する身近な問題を含んでいます。

経済外交を専門とする樋口さんは,どのような仕事をしてきたのでしょうか。その苦労ややりがいとは。

樋口さんにはさらに経済専門官の必須アイテムを持ってきてもらうようにお願いしました。いったい何を見せてくれるのでしょうか?

経済専門官 樋口さん

貿易ルールのエキスパート-経済専門官の必須アイテムとは

分厚い黒い本を抱えて現れた樋口さん。「かなりボロボロですが・・・」と見せてくれた本の表紙には,使い込まれてすり減った金文字から,かろうじてタイトルが読み取れます。

<WTO-世界貿易機関を設立するマラケシュ協定>。

「これが私の必須アイテム。ここにWTO協定の中心となる部分が載っているんです。」 ページにつけられた色とりどりの付箋紙には暗号のような略字が書き込まれています。「これはSPS。衛生植物検疫措置の略ですね。例えばリンゴやコメなどの農産品の輸出入に関連する規定です。その次のTBTというのは貿易の技術的障害。携帯電話とか,カメラを輸出入する際に課される技術的な規格などに係るルール。そしてこのDSUというところには紛争解決に関する規則や手続きについて書いてあります。」1000ページ以上ある本をぱらぱらとめくりながら説明してくれる樋口さん。これらの全てが頭に入っているのでしょうか?「まあ,どこに何が書かれているかわかっている,というくらいです(笑)」。

年季の入ったWTO協定本は今も現役。

撮影中に表紙が取れてしまいました(!)が,

「何度も直してますから」と笑って許してくれました。

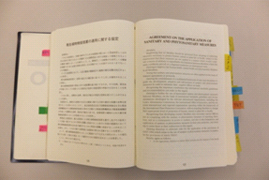

右頁に英語の条文,

左頁に日本語対訳が載っています。

平成7年の発行。

約14年前から経済外交に携わり,2002年に経済専門官に認定された樋口さんは,物品やサービスの輸出入に関する経済ルールのエキスパート。関税や,食品の安全,さらには航空サービスや観光サービスなどに至るまで,国と国との間で行われる貿易のルールを専門としています。そんな樋口さんは,国内はもちろん,ジュネーブ,ワシントンDCと,海外での赴任先にもずっとこの一冊を持ち歩いてきたそうです。具体的にどんなことが書いてあるのでしょうか。

「例えば関税。自国の産業を保護するために,多くの国が輸入品に関税をかけていますよね。日本の場合,たとえばチーズだったら,ヨーロッパのチーズには約35%の関税がかかっているので,1000円のチーズが日本に入ってきたとたんに1350円になる。ちなみに米は約700%。こんにゃくの関税は,こんにゃくの市場価格で変動するのですが,高い時には約1700%の関税がかかっていました。」

つまり仮に100円のこんにゃくを外国から日本に輸入すると,1,800円に!

「この関税を引き下げることが貿易の自由化につながる。WTOでは関税率について,各国が協定上約束した税率以下でなければいけないと定めています。一方で,何でも外国のものを安く買えばいいというわけではなく,例えば食品の安全性に問題があれば輸入制限をかけて国内を保護しなければならない。これが検疫制度です。その検疫も,危険性を評価した上で,正当な科学的根拠に基づいた制限でないと認められない。たとえば狂牛病を例にとれば,狂牛病の牛が一頭出たからといって,すべての肉を輸入禁止とするのではなく,安全な肉とそうでない肉を分ける等の措置が求められます。なぜなら,検疫を無制限に厳しくすると,仮に関税を0%にしたところで,結局輸入はできないということになる。こういった食品安全に関するきちんとしたルールがないと,一見貿易の自由化を標榜していても,実際には検疫を厳しくし,モノが入ってこないようにして,国内産業を保護するということをやりかねないわけです。ほかに工業品の技術基準の話や,商標,特許等の知的財産権保護等,様々な分野での細かいルールが定められています。

風光明媚な国際都市ジュネーブ。WTO本部はレマン湖に臨んで建っています。

(c)Pierre-Yves Dhinaut, reproduced with kind permission of WTO

つまり,WTOの交渉などで貿易の自由化を行うにしても,国によっては様々な理由から特定の国内産業の保護が必要な場合があります。しかしその場合も,国内保護のためであれば何をやっても良いという訳ではない。合意されたルールにのっとってやるべきだという話が,まず1947年に「関税及び貿易に関する一般協定」(GATT)という最初の協定になり,その後何度も交渉が積み上げられて1995年にWTOが発足した。その時に発効した協定がこれなんです。」

このWTO協定は,昨今話題のEPAやTPP等,新しい経済連携においても背骨となるものだそうです。「新しくFTAなどの経済的枠組を作る際にも,WTOのルールに反することはやめようということになっています。今話題のTPPにしても,何でもかんでも新しいことをやろうというのではなく,必ずWTO協定に何が書いてあるのかをまず確認し,これと整合性をはかるようにしているんです。」

つまり経済外交や貿易に携わる人たちにとっては,バイブルのようなものなのですね。

ジュネーブ-経済外交の最前線で

WTO本部の建物入り口。

このWTOの事務局はスイスのジュネーブにあります。現在157の加盟国があり,その多くがWTO本部から近距離に政府代表部を置いています。日本政府代表部にも各関係省庁から派遣された職員が駐在しており,各国の代表部員やWTO本部の職員とともに,WTO協定に則った世界的な貿易体制の維持・管理を行っています。また,WTOの下での自由貿易の枠組をさらに改善するため2001年に開始されたドーハ・ラウンド交渉が,現在もここで続けられています。

樋口さんは2002年から約3年間ジュネーブに駐在し,WTOの現場最前線でメンバー各国との協議や交渉に関わりました。実際のお仕事はどんな内容でしょうか。

「とにかく会議が多いです。物品にかかる関税などを扱う『市場アクセス委員会』や加盟国間の紛争を扱う『紛争解決機関』の会合など,WTO本部で行われる会議ですね。会議の時間帯は朝10時から1時まで,そしてお昼を挟んでまた3時から6時頃までというのが多いですが,ドーハ・ラウンド交渉では深夜まで会合が行われることもありました。そのための準備に朝早くから出勤して本省からの指示を確認し,資料を整え,チームと組んで,あるいは単独で乗り込んでいく。会議が終われば今度は議事録の作成です。」

会議ではどんなことを話し合うのですか?

「例えば,日本国内で検疫に関係する制度が変わったとします。私たちはその制度の変更について文書を用意し,WTOを通じて加盟国に通知する。この制度変更について問題提起をしたい国があれば,関係するWTOの委員会の開催を要請する。すると関係国の担当者がそれぞれの国の事情を背負って会議にやってくるわけです。すんなり了承を得られることもありますが,ルールの変更によって不利を被ることになるかもしれない国は,今回の変更がWTO協定に抵触していないか,論理の矛盾はないか,過去の判例等様々な反論材料を用意してやってくる。こちらも様々な情報や論点を整理し,歴史的経緯などをおさえた上で会議に臨む。お互いに,自国の立場を述べ,相手の主張に反論,再反論していきます。」

話が決着しない場合にはどうなるのでしょう?

樋口さんが勤務していたジュネーブの日本政府代表部。

「問題が解決しなければ会合を重ねていきますが,それでも埒があかなければさらにレベルの高い会議にあげる。それでも解決しなければ紛争解決手続という裁判に類した制度があり,相手国をWTOルール違反で訴えます。一審ではパネリストと呼ばれる方々に該当の措置がWTOのルールに違反しているか否かの判断を仰ぎ,上訴した場合には上級委員会というところで判断が下されます。会合の場ではお互いが自国の立場を主張しあう中で,必要があれば当然相手を攻撃するし,相手もこちらの論理一貫性に疑問があれば容赦なく追求してきます。当然緊迫した空気になることもありますよ。」

場合によっては相手を訴えることになる,真剣勝負が繰り広げられます。

各国のベテラン交渉官を相手に

樋口さんたちの相手となる各国の交渉官は,弁護士など法律の専門家としてのキャリアを積んできた,その道十何年というエキスパートも少なくないそうです。今日の経済外交は扱う問題の間口が広く,自由貿易協定をとってみても,一人で全分野の詳細を把握することは至難の業。そこで,経済外交に力を入れている先進国ほど,各分野の専門家の育成を重視し,特定の分野を継続的に担当させています。たとえば米国がジュネーブの代表部に派遣してくるのはその多くが弁護士などのプロフェッショナルとしてのキャリアを何年か積み,各担当事項の即戦力として雇われたUSTR(米国通商代表部)の精鋭たち。欧州の担当者もそれぞれの得意分野に長年携わってきた法律や通商専門の弁護士がほとんどだそうです。「彼らは担当替えをすることもなく,ひたすら専門の分野でキャリアを積んでいきます。だから過去の裁判の判例や名前を出しただけで,『その裁判はこういう事実関係で,争点になったのはこの条約のこの部分で,結果はこうだったね』と,全部頭に入っているんです。そういう人たちの間で仕事をするのがジュネーブでの職場環境でした。私の場合は赴任する前に6年間経済局で勤務していたのである程度の知識はありましたけど,それでも着任直後は彼らに追いつくだけでも結構大変でした。やっと普通に仕事ができるようになったかなと思ったのは着任して2年ほど経過した頃ですね。」

レマン湖対岸に見えるジュネーブの街並み。

ちなみにWTOの公用語は英語,フランス語,スペイン語の三カ国語。どの言語を使用してもよいそうです。樋口さんは英語が専門ですが,ジュネーブはスイスのフランス語圏にあるため,日々の生活はフランス語が基本。「フランス語ができないと日常生活に苦労するんですよね。それで自腹を切って週5回,勤務時間前に一時間フランス語講座に通って勉強しながら,スーパーの店員が勘定を間違えたら文句を言えるようになり・・・そういう苦労もありました。」。各国のベテラン交渉官を相手に論戦を繰り広げ,仕事が終われば慣れないフランス語で,お財布片手にスーパーで交渉。なかなか大変な毎日です・・・。

「1+1=2以上」を求めて

いろいろな苦労はあっても,経済外交という仕事にはとても魅力を感じているという樋口さん。

「経済的利益の追求が国家間の紛争に発展することは珍しくありません。争いの影に,資源という経済的利益が隠れているというのはよくある構図です。経済的利益は,すなわち国益につながっている。かつては経済的利益を奪い合い,戦争をしかけて勝ったら全部自分のものにできるという時代がありました。そのような歴史から学び,近代を通して細かいルールを積み重ね,必ずしも戦争をしなくても,そこにある資源を共有しながら,お互いの得意分野を活かして取引を行えるようになった。それぞれの国が得意なものをつくり,相互に売り買いして共存していく。戦争をして勝った負けたで互いに略奪を繰り返すより,その方が世界全体の富が増えるというのが貿易の考え方です。つまり,うまくやれば1+1が2以上になることもある。そのためには,それを支える仕組み,安定した,予見性の高い貿易や投資のルールが必要なんです。少しでも取引上の無駄を少なくするために,双方に利益をもたらすルールをつくっていくことが大事なんです。

今はインターネットで,ほしい品物を注文すれば翌日に届いたりしますよね。これを実現させるために,そこに至るまでの道のりにはどれだけのハードルがあるか。普段ほとんど意識しませんが,国を超えて,顔も見えない相手に,品物が届いていないのにお金を送る。あるいはお金をもらっていないのに品物を送る。相互に信頼があってこそ可能となる取引です。私たちの生活に直結する身近な取引ですが,これは物流や金融,小売市場の発展があってこそ実現するもので,それを下支えしているのが貿易のルール。この世界貿易のルールづくりに携われるということは,とても面白いと思いますね。」

経済専門官に求められるものは

ワシントンDC駐在時代,ツーリングに出かけた郊外の湖畔で。隣はカナダ大使館で同じく通商を担当していた自転車仲間です。

外国相手の貿易交渉においては,国内状況は決して一枚岩とはいえません。外務省の経済外交担当としては,どのような役割を果たしうるのでしょうか。「貿易交渉というのは,日本は日本で相手国から獲得したいものがあり,相手国は相手国で日本から獲得したいものがある。そのバランスで物事が決まります。技術に強く,国土が狭い日本では,一般的には工業品では攻め,農産品では守るという構図になります。外務省の仕事と言えば外国との交わり,すなわち外交ですが,その上で,時には異なる方向を向いている国内の関連省庁間の意見を調整して交渉にあたる。また,交渉相手国の事情について様々なルートを通じて情報を集め,それをもとに客観的な費用対効果の観点から全体を見通し,どこを譲ってどこを攻めるべきか,情報を照合し,関係する役所と一緒に協力しあいながら,度重なる交渉会合を通じて戦略を練っていくのが外務省の仕事です。そのため,常日頃から情報収集に努め,蓄積されたデータを整理しておき,必要なときに必要な情報をさっと引き出せるようでなくてはならないんです。」

普段からの情報収集に加え,すぐれた情報処理能力が経済専門官には求められるそうです。そこで必要な資質とは何か,という問いには「冗談みたいに聞こえるかもしれませんが,けっこう体力的にきついときがあるんですね。出張が多かったり,交渉会合がたくさん重なったり。だからまず,体力です」。連日続く会合で知力と交渉力の持久戦を勝ち抜くためには,最後には体力が大きくものを言うのかもしれませんね。

自転車が趣味という樋口さん。各国の交渉官と激論を戦わせても仕事が終われば皆仲の良い友人。オフにはしょっちゅう食事をともにしたり,週末にはツーリングに出かけたりしたそうです。「私の場合は自転車が趣味なので,自転車でいっしょにどこか行ってくれる人と仲良しになりましたね。楽しい思い出もたくさんあって,彼らとのつながりはお互いにジュネーブを離れた今でも続いています。」

そんな樋口さんの座右の銘はアインシュタインの格言。「Life is like riding a bicycle - in order to keep your balance, you must keep moving.(人生とは自転車に乗るようなものだ。バランスを保つためには,走り続けなければならない。)」。山あり谷ありの道を,バランスを保ちながら,前に進み続ける。長丁場の経済交渉を戦い抜く経済専門官の樋口さんに,ぴったりの言葉ではないでしょうか。

これからも,公私ともに前に向かってペダルを踏み続けてくださいね!