(6)環境・気候変動対策

環境・気候変動問題は、SDGsでも言及されており、近年の異常気象や大規模自然災害等の発生も受け、国際社会が連携して取り組むべき一刻を争う重要な課題です。これまでも日本は、こうした問題の解決に向けて精力的に取り組んできており、世界最大のドナー国として、生物多様性条約や国連気候変動枠組条約などの主要な国際環境条約の資金メカニズムである地球環境ファシリティ(GEF)解説を通じた開発途上国支援も行っています。

●日本の取組

■海洋環境の保全

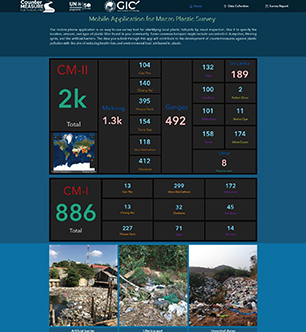

UNEPによる海洋プラスチック対策プロジェクトによって専用サイトで閲覧可能となったプラスチックの流出状況(写真:UNEP)

海洋プラスチックごみ問題は、海洋の生態系、観光、漁業および人の健康に悪影響を及ぼしかねない喫緊の課題として、近年、その対応の重要性が高まっています。2019年のG20大阪サミットで日本が主導した、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」は、2021年12月時点では87の国と地域に共有されています。同ビジョンの実現に向け、日本は、(ⅰ)廃棄物管理(Management of Wastes)、(ⅱ)海洋ごみの回収(Recovery)、(ⅲ)イノベーション(Innovation)、(ⅳ)能力強化(Empowerment)に焦点を当てた、「マリーン(MARINE)・イニシアティブ」を立ち上げました。日本は、同イニシアティブのもとで、世界全体の実効的な海洋プラスチックごみ対策を後押しするため、開発途上国における廃棄物管理に関する能力強化およびインフラ整備などを支援しています(タイにおける海洋プラスチック汚染研究の拠点形成の取組については、「匠の技術、世界へ」を参照)。

2021年、日本は、国連環境計画(UNEP(ユネップ))を通じた支援として、同アジア太平洋地域事務所による海洋プラスチック対策プロジェクトにおいて、インドシナ半島のメコン川下流域および南西アジア地域の住民への啓発活動を実施し、また、プラスチックの海洋流出を監視するための手法を開発しました。また、科学的根拠に基づいた政策立案を可能とするため、プラスチックごみのサンプリング調査および流出経路に関する科学的分析を実施し、その結果に基づいた政策提言やガイドラインの作成を行っています。さらに、日本のIT企業と連携して流出経路地図を作成し、約3,000か所の流出ポイントを特定し、広く一般にも使用可能となるよう同地図を専用サイト注62で公開しました。

このほかにも、日本は、2018年の日・ASEAN首脳会議において表明した、海洋プラスチックごみ対策に関するASEAN支援を拡大する一環として、2019年以降、ASEAN諸国における海洋プラスチックごみ削減を中心とする環境保全のための人材育成、啓発および広報活動なども実施しています。

たとえば、2021年には、日・ASEAN統合基金(JAIF)注63の拠出のもと、海洋プラスチックごみ問題に関するテレビ番組の作成、プラスチック資源循環促進に関する支援およびASEAN各国の行動計画策定等を通じた海洋ごみ削減のための能力強化支援を行っています。ODA事業としては、2021年1月および11月に開催した研修(オンライン)に、タイから2名、ミャンマー、ラオス、マレーシア、インドネシア、カンボジア、ベトナムから各1名の合計8名が参加し、第1回では調査手法と分析手法を、第2回では日本における海洋プラスチックごみの資源循環推進のための企業や自治体、地域の取組などについて学びました。

■海洋資源の保全

ASEAN地域においては、東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)との協力のもと、JICAを通じて違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported, Unregulated)漁業対策に関する研修やワークショップを実施しています。IUU漁業による規制閾値(いきち)を超えた漁獲による魚類の生態系への影響を抑えることで、ASEAN諸国にとって基幹産業の1つである漁業の持続可能性および漁業コミュニティの持続可能な発展を後押しすることにつながります。

■気候変動問題

2021年11月にCOP26世界リーダーズ・サミットでスピーチを行う岸田総理大臣(写真:内閣広報室)

沖縄電力の訓練施設を訪問し講義を受ける太平洋地域ハイブリッド発電システム導入プロジェクト本邦研修参加者の様子(写真:沖縄エネテック)

気候変動問題は、国境を越えて取り組むべきグローバルな課題であり、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致した取組の強化が求められています。先進国と途上国のすべての国が排出削減に取り組む枠組みとして、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)(2015年)において「パリ協定」が採択され、2016年に発効しました。

2020年10月、日本は、新型コロナの感染が拡大し、持続可能でレジリエントな回復に注目が集まる中、2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。また、2021年4月には2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減すること、また50%の高みに向けて努力を続けることを宣言しました。2021年10月には、これらの目標を反映した「国が決定する貢献(NDC)」注64および「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を国連に提出しました(カーボンニュートラルに関する日本の取組について、「開発協力トピックス」を参照)。

2021年10月31日から11月13日には、新型コロナの影響によって開催が延期されていた、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)が英国・グラスゴーで開催されました。COP26では、交渉が続いていたパリ協定6条(市場メカニズム)のルールについて日本の提案がベースとなって合意された他、各国の温室効果ガス排出量やNDCの進捗報告様式や、NDCの共通の実施時間枠も合意に至り、パリ協定実施指針が完成したことで、パリ協定を着実に実施し、世界全体で気候変動対策を推進する上で重要な進展がありました。

日本は、途上国における気候変動対策支援にも積極的に取り組んでいます。2021年6月のG7コーンウォール・サミットでは、2021年から2025年までの5年間において、官民合わせて6.5兆円相当の気候変動に関する支援を実施することとし、気候変動の影響に脆弱な国に対する、適応分野注65の支援を強化していくことを表明しました。

さらに、岸田総理大臣は、11月2日、COP26の首脳級会合である世界リーダーズ・サミットに出席し、今後の気候変動対策の推進に向けた日本の取組を表明しました。途上国支援については、6月のG7コーンウォール・サミットで表明した支援に加え、新たに5年間で官民合わせて最大100億ドルの追加支援を行う用意を表明するとともに、適応分野の支援を従前のコミットメント(ACE2.0)の水準より倍増し、5年間で1.6兆円相当の適応支援を実施していくことを表明しました。

多国間支援に関して、日本は、世界最大の多国間気候基金である「緑の気候基金(GCF)」解説を通じた途上国支援を行ってきました。日本は、同基金に最大30億ドルの拠出を表明しており、同基金の第2位のドナー国として、気候変動の影響に脆弱(ぜいじゃく)な国々への支援に力を入れています。GCFでは、2021年12月までに190件の案件がGCFの支援事業として承認・実施されており、全体で20億トンの温室効果ガス削減と、適応策支援による6.1億人の裨益(ひえき)が見込まれています。また、日本からは、JICA、三菱UFJ銀行および三井住友銀行が、GCF の事業案件を形成する「認証機関」として承認されており、これまでに三菱UFJ銀行による2つの事業案件(チリにおける太陽光・揚水(ようすい)水力発電計画(2019年7月)およびサブサハラ・南米7か国における持続可能な民間森林事業支援(2020年3月))と、JICAによる2つの事業案件(東ティモールにおける森林保全案件(2021年3月)およびモルディブにおける気候強靱(きょうじん)性強化案件(2021年7月))が採択されました。

さらに、日本は、国際社会全体としてカーボンニュートラルを達成するため、2021年10月に開催された世界銀行・IMF年次総会の際、国際開発金融機関(MDBs)に対して、途上国における野心的なエネルギー計画等の策定と執行に係る支援と、温室効果ガスを削減する観点から最良のプロジェクトへの支援を要請する「MDBsのエネルギー支援に係る日本の提案」を公表しました。

これに沿って、日本は、COP26において、途上国における石炭火力からの移行を支援するアジア開発銀行(ADB)のエネルギー・トランジション・メカニズム(ETM)や世界銀行に設置されている気候投資基金の資本市場メカニズムの立ち上げに貢献するなど、MDBsと連携して、途上国におけるエネルギー移行に係る支援の取組を支援しています。

二国間の支援の具体例としては、サモアにおいて太平洋気候変動センターの設立を支援し、気候変動対策に関する専門家を派遣しています。日本は同センターを通じて気候変動に脆弱な太平洋島嶼(とうしょ)国の人材育成に努めています(「国際協力の現場から」も参照)。

また、途上国などにおける気候変動対策支援の一つとして、優れた脱炭素技術などを、途上国をはじめとする世界に展開していく「二国間クレジット制度(JCM)」解説を推進しています。これにより、途上国の温室効果ガスの削減に貢献し、その成果を二国間で分け合うことが可能になります。日本は2013年に、モンゴルとの間で初めて、JCM実施に係る二国間文書に署名したことを皮切りに、これまでに17か国との間でJCMを構築しました。2021年末までに、モンゴル、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、パラオ、カンボジア、サウジアラビア、タイ、ケニアにおいて、省エネルギーや再生可能エネルギーなどに関する38件のプロジェクトからJCMクレジットが発行されており、JCMは世界全体での排出削減に寄与しています。

アジアを中心として、COP26において各国がカーボンニュートラルを宣言する中、日本としても世界の脱炭素移行を支援することが重要です。2021年10月27日に開催された日ASEAN首脳会議において、岸田総理より発表した「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」に基づき、ASEAN地域における脱炭素移行に向けて、包括的な協力を実施します。

日本は引き続き、パリ協定の目指す脱炭素社会の実現に向けて、国際社会を主導していきます。

■生物多様性

チュニジアの農業協同組合でエッセンシャルオイルを抽出している様子。円借款を通じてチュニジアの森林再生とその持続的管理、自然環境改善を支援。(写真:JICA)

近年、人類の活動の範囲、規模、種類の拡大により、生物の生息環境の悪化、生態系の破壊に対する懸念が深刻になってきています。日本は、生物多様性条約解説第10回締約国会議(COP10)(2010年)を愛知県名古屋市で開催するなど、生物多様性分野の取組を重視しています。また、愛知目標注66の達成に向けた開発途上国の能力開発などを支援するため、生物多様性日本基金注67に拠出しており、条約事務局において、生物多様性保全に関するウェビナーの開催などが進められています。新型コロナにより延期となっていた第15回締約国会議(COP15)は2021年10月に第1部が開催され、2022年に第2部が開催される予定となっています。第1部では、山口環境大臣より、「生物多様性日本基金」の第2期として総額1,700万米ドル規模の国際支援を行うことを表明しました。このCOP15第2部では、愛知目標に替わる次の世界目標を含む、ポスト2020生物多様性枠組が策定される予定であり、日本も議論に参加し、貢献しています。

また、近年、野生動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の一つになっていることが、国際社会で問題視されています。日本は、ワシントン条約関連会合での議論に積極的に参加するとともに、同条約が実施するプロジェクトへの拠出などを通じて、国際社会と協力してこの問題の解決に取り組んでいます。具体的な取組として、日本はゾウの密猟対策を実施するための施設の建設などを支援しています。

■熱帯林の保全

熱帯林は世界の森林の約半分を占め、気候変動対策や生物多様性保全に重要な役割を持っています。日本は、国際熱帯木材機関(ITTO)の本部を横浜に誘致し、これまで30年間以上にわたって、同機関を通じて熱帯林の持続可能な経営および合法で持続可能な熱帯木材貿易を支援してきました。最近では、日本からの任意拠出により、近年頻発(ひんぱつ)・深刻化する熱帯地域の森林火災に対する対策事業や、熱帯木材生産国における持続可能な森林経営を行う人材の育成事業、違法伐採に対処するための木材追跡システムの整備等が行われています(「案件紹介」も参照)。

■環境汚染対策

ドミニカ共和国でリサイクル率向上のために活動しているJICA海外協力隊員(写真:JICA)

開発途上国では、有害な化学物質の規制措置が整備されていないことが多く、環境汚染や健康被害などを引き起こしている例もあります。日本は環境汚染対策に関する多くの知識・経験や技術を蓄積しており、それらを途上国の公害問題を解決するために活用しています(ボリビアの帰国研修員による環境保全とエコツーリズムの取組について、「国際協力の現場から」を参照)。また、化学産業における環境管理技術、環境負荷化学物質の分析技術およびリスク評価、化学物質の微量分析技術等において、途上国への専門家の派遣および途上国からの研修員の受入れなどの技術協力を行っています。

水銀に関する水俣(みなまた)条約外交会議(2013年)で採択された「水銀に関する水俣条約」は2017年8月に発効しました。日本は、水俣病注68の経験を経て蓄積した、水銀による被害を防ぐための技術やノウハウを世界に積極的に伝え、グローバルな水銀対策においてリーダーシップを発揮しています。2021年12月には、UNEP-ROAPを実施機関とし、33の国と地域の参加の下で水銀モニタリングに関するオンライン研修を行うなど、途上国に対する支援を行いました。

廃棄物管理分野において、日本は「マリーン・イニシアティブ」に基づき、世界において、廃棄物管理人材を2025年までに10,000人育成することとし、2021年末までに約6,000人を育成しました。

また、「アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP)解説」では、アフリカにおける廃棄物管理支援のモデルプロジェクトとして、モザンビークのウレネ廃棄物最終処分場への支援を行っています。大雨によって廃棄物の山が崩落した事故を受け、日本は、見返り資金の活用によるパイロット工事や専門家の現地指導により、日本が開発しアジア・アフリカなど世界各地で導入が進んでいる「福岡方式」を同処分場に適用することで、再崩落の防止および今後の安全対策を支援しています。2019年より開始していた最初の安全対策工事については、2020年10月に完工しました。

インドネシア、ペルー

熱帯木材生産林における火災の予防と管理

ITTO拠出金(2021年2月〜2022年1月)

インドネシアの西カリマンタン州で火災発生現場へ向かう消防隊隊員の様子(写真:インドネシア環境林業省)

ペルー、フニン州での森林火災の消火活動の様子(写真:ペルー国家森林・野生動物局)

国際熱帯木材機関(ITTO)は、熱帯林の持続可能な森林経営の促進と合法的に伐採された熱帯木材貿易の拡大と多角化を促進している国際機関です。国連貿易開発会議(UNCTAD)の後援の下、日本政府と横浜市による強力な支援を受けて1986年に設立され、横浜市に本部が置かれました。地球温暖化が進む中、森林による温室効果ガス吸収を通じた気候変動緩和への効果が期待されており、ITTOの取組も重要になっています。ITTO職員の半数近くが日本人であり、プロジェクト管理から財務・総務に至るまで、様々な業務に携わっています。

ITTOは、長年に亘(わた)り、熱帯地域において、統合型森林火災管理注1の発展に向けた政策形成や人材育成などの活動を行ってきました。この取組の一環として、ITTOは2021年、日本政府の支援を受け、インドネシア注2およびペルー注3において、統合型・参加型アプローチを通じた森林火災管理を目的とするプロジェクトを実施しました。

長く続く日照りや熱波は森林火災を深刻化させ、カリマンタン島やアマゾン地域ではこれが森林の減少と劣化を招く大きな原因となっています。両プロジェクトでは、森林火災に特に脆弱(ぜいじゃく)である両地域を対象として、焼き畑などを行う先住民、農家を含む地域住民および林業関係者などに、持続可能な森林資源の利用の重要性や農林業における火災の予防と適切な管理に関する啓発および研修を行いました。また、消防など関係当局の能力強化や、ICTを活用した火災早期警戒・火災監視システムの導入、地域住民、林業関係者、関連NGO、地方・中央関係機関など森林火災防止のための地域の全ての関係者による情報交換と対話を通じた協力体制の強化などを実施しました。2021年12月時点で火災対応にあたる地域住民向けに4つの研修コースが実施されており、焼却によらない農業廃棄物処理についての手引きが作成の最終段階にあります。このような活動成果によって、地域住民が持続可能な方法で生計を立てる機会が増えつつあります。

本プロジェクトによって、カリマンタン島およびアマゾン地域の森林火災が適切に管理され、熱帯林資源が保全されることを通じ、気候変動の防止や生物多様性の改善・保全にも貢献することが期待されています。

注1 統合型森林火災管理(Integrated forest fire management:IFFM)とは森林火災を管理するための体系的なアプローチ。従来の防火・消火の取組に加え、一手段としての計画的な火入れの実施、住民参加や森林法施行が含まれる。

注2 南スマトラ州、中部カリマンタン州及び南カリマンタン州。

注3 カハマルカ州、ワヌコ州、フニン州、パスコ州及びウカヤリ州。

用語解説

- 地球環境ファシリティ(GEF:Global Environment Facility)

- 開発途上国の地球環境保全に資するプロジェクトに対し、主に無償で資金を供与する多国間の資金メカニズム。1991年に設立され、日本を含む184か国が参加(2021年12月時点)。世界銀行が参加国からの拠出金を管理。国際開発金融機関(世界銀行、ADB等)、国連機関(UNDP、UNEP等)など18の実施機関を通じ、生物多様性保全、気候変動対策、国際水域汚染防止、土地劣化対策、および化学物質および廃棄物対策の5分野を支援。国連気候変動枠組条約、生物多様性条約、国連砂漠化対処条約、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、および水銀に関する水俣条約の5条約の資金メカニズムに指定されている。

- 緑の気候基金(GCF:Green Climate Fund)

- 2010年のCOP16で採択されたカンクン合意において設立が決定された、開発途上国の温室効果ガス削減・吸収と気候変動適応に関する活動を支援する多国間気候基金。

- 二国間クレジット制度(JCM:the Joint Crediting Mechanism)

- 優れた脱炭素技術や製品、システム、サービス、インフラを開発途上国などに提供し、温室効果ガス削減プロジェクトなどを通じ、温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、実現した削減分を「クレジット」として、日本の削減目標の達成に活用する仕組み。

- 生物多様性条約(CBD:Convention on Biological Diversity)

- 生物多様性問題に対して地球規模での取組を進めるため、1992年に採択された条約。(1)生物多様性の保全、(2)生物多様性の構成要素の持続可能な利用(生態系・種・遺伝子の各レベルでの多様性を維持しつつ、生物等の資源を将来にわたって利用すること)、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な配分を目的とする。先進国から開発途上国への経済的および技術的な支援を実施することにより、世界全体で生物多様性の保全とその持続可能な利用に取り組んでいる。

- アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP:African Clean Cities Platform)

- 2017年に環境省がアフリカの廃棄物に関する知見の共有とSDGsの達成を促進することなどを目的として、JICA、横浜市、UNEPおよび国連人間居住計画(UN-Habitat)とともに設立。アフリカの42か国89都市が加盟しており、全体会合の開催や、各種ガイドライン・教材等の作成、スタディツアーの企画などを実施している。

- 注62 : 「Mobile Application for Macro Plastic Survey」(https://arcg.is/1DOOWW)

- 注63 : 注4を参照。

- 注64 : 締約国は、温室効果ガス排出削減目標やそれを達成するための対策をNDCとして定め、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に提出することになっている。

- 注65 : 気候変動対策には、省エネルギー、再生可能エネルギーなどの低炭素エネルギー活用による温室効果ガス排出削減および植物による二酸化炭素吸収などを指す「緩和」と、気候変動によってすでに起こっている悪影響(例:海面上昇、旱魃(かんばつ))の防止・軽減のための取組である「適応」の2つの方法がある。

- 注66 : 2010年のCOP10において採択された、生物多様性条約の2020年までの戦略計画で掲げられた目標。

- 注67 : 愛知目標の達成のため、開発途上国の能力養成を行うことを目的としてCOP10議長国であった日本が生物多様性条約事務局に設置した基金。

- 注68 : 水俣病は、工場から排出されたメチル水銀化合物に汚染された魚介類を食べることによって起こった中毒性の神経系疾患。熊本県水俣湾周辺において1956年5月に、新潟県阿賀野川流域において1965年5月に公式に確認された。