2 国際社会で活躍する日本人

(1)国際機関で活躍する日本人

国際機関は、国際社会共通の利益のために設立された組織である。世界中の人々が平和に暮らし、繁栄を享受できる環境作りのために、様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や特性をいかして活動している。紛争予防・平和構築、持続可能な開発、食糧、エネルギー、気候変動、保健、教育、雇用、人権・人道、ジェンダーの平等など、それぞれの国が一国では解決することのできない地球規模の課題に対応するため、多くの国際機関が活動している。

国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会から期待される役割を十分に果たしていくためには、専門知識を有し、世界全体の利益に貢献する能力と情熱を兼ね備えた優秀な人材が必要である。日本は、各国際機関が取り組む課題に対し、分担金や拠出金を通じた財政的貢献や政策的貢献だけでなく、日本人職員の活躍を通じた人的貢献も行ってきている。

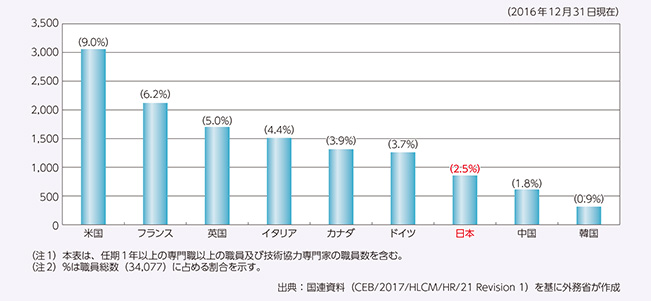

現在、約800人の日本人が専門職職員として世界各国にある国連関係機関で活躍している。日本人職員数は増加してきており、人的貢献は拡大しているものの、他のG7各国はいずれも1,000人を超えていることを踏まえると、その貢献はまだ十分ではない。

日本政府は2025年までに国連関係機関で勤務する日本人職員数を1,000人とする目標を掲げており、その達成に向けて、外務省は、大学や関係府省庁等と連携しつつ、世界を舞台に活躍・貢献できる人材の発掘・育成・支援を積極的に実施している。その一環として、人材の発掘の観点から、国内外において、国際機関の採用制度を説明するガイダンスを開催したり、国際機関の人事担当者が訪日して行う合同就職説明会(アウトリーチ・ミッション)を実施したりするなど、広報に努めている。

また、JPO派遣制度(国際機関の正規職員を志望する若手の日本人を原則2年間、国際機関に職員として派遣し、必要な知識・経験を積んでもらい、派遣後の正規採用を目指す制度)を強化・拡大することで、若手職員の育成を図るとともに、中堅及び幹部レベルを含めた日本人職員の採用・昇進に向けて各国際機関との協議の実施や情報収集にも取り組んでいる。

加えて、国際機関を志望する日本人候補者に対しては、ホームページやSNS(フェイスブック及びツイッター)を活用して、空席情報などの有用な情報を随時提供しているほか、応募に関する支援にも力を入れている。

より多くの優秀な日本人が国際機関で活躍することによって、顔の見える形で、国際社会における日本のプレゼンスが一層強化されることが期待される。各日本人職員が担当する分野や事項、また、赴任地も様々であるが、国際社会が直面する諸課題の解決という目標は共通している(コラム「国連の舞台を支えてきた方々の声」254から256ページ及び「世界で活躍する日本人」259ページ参照)。

また、日本人職員には、国際機関と出身国との「橋渡し役」も期待される。例えば、2017年12月に東京で、日本が世界銀行、世界保健機関(WHO)、国連児童基金(UNICEF)などと共催した「UHCフォーラム2017」を成功裏に実施するに当たり、共催者である日本と国際機関双方の立場や仕事の進め方を理解している日本人職員が重要な役割を果たした。このように、日本が重視する外交課題の推進の観点からも、国際機関における日本人職員の存在は極めて重要な意味を持っている。

さらに、国際機関において職務経験を積み、世界を舞台に活躍することのできるグローバル人材が増加することは、日本の人的資源を豊かにすることにもつながり、日本の発展にも寄与するものである。

今後も、外務省は、地球規模課題の解決に貢献できる高い志と熱意を持った優秀な日本人が、一人でも多く国際機関で活躍できるよう、より積極的に国際機関日本人職員増強施策に取り組んでいく。

国連常駐調整官って何ですか? どうしたらなれますか? 最近よくいただく質問です。

国連常駐調整官とは、国連事務総長の命を受けて赴任先の国で開発支援活動を行っている様々な国連機関をチームリーダーとして牽引(けんいん)していくポジションです。現場の国連機関を取りまとめることで、効率良く国連機関全体としてメッセージを発信し、より高い支援成果を上げることが求められています。通常はUNDP事務所の常駐代表が兼任することになっていて、多くの任地では各国から派遣される大使と同様の待遇が与えられているようです。その国に対してドナー各国が行っている種々の開発協力の調整においても中心的な役割を果たすことが多いようです。国連機関による日々の大切な開発協力の活動に加えて、人権問題などの国際的なスタンダードや取決めに当事国が取り組むよう促す役割などを担い、国内の政治経済の動きは勿論のこと、様々な国際問題も常にフォローしておく必要があります。さらに、任地国にいる全ての国連機関職員とその家族の安全を確保するための責任者でもあります。したがって、開発問題、人道問題、職員の安全、それぞれについて別々の事務次長に報告義務を負うことになっています。

例えば私のいるカザフスタンには21の国連機関が常駐しているので、毎月開催する各機関間の所長会合などを通して、それらの調整を行っています。職員の安全問題については世界銀行、アジア開発銀行、欧州復興開発銀行などもこれに加わり、28機関の職員総勢約500人とその家族の安全について責任を負うことになります。責任範囲があまりにも広範なため、よく冗談で「ほぼ履行不可能」なポジションといわれています。責任範囲が膨大であるにもかかわらず権限が限られていることなど、同ポストに関わる構造的な問題点も多く、現在進められている国連改革の流れの中で事務総長、加盟国を巻き込んで常駐調整官ポストの在り方について活発な議論が行われていますが、常駐調整官自身の力量いかんで、フィールドにおいて持続可能な開発目標(SDGs)や人権問題、あるいは他の新たな提言を行う際に大きな影響力を行使し得る立場にあるといえます。この仕事をしていてとてもやりがいがあると感じることは、コミュニティレベルで人々に直結した活動に携わることができると同時に、任地国政府の高いレベルにアクセスすることができるため、必要な改善点については政策レベルで変革を促すことができることです。コミュニティでの開発活動の成功例を踏まえて政府が全国規模で同様の取組を展開することで多大なインパクトを生み出すことが可能になることがあります。これらの取組に国連機関や日本を含めた各国外交団、当事国の大学、市民社会や民間セクターの協力を確保できると、とても高い満足度が得られることになります。

では、どうやったら国連常駐調整官になれるのか。UNDP事務所の代表が兼務、と述べましたが、UNDPの代表ポストは他の国連機関職員にも開放されていますので、必ずしもUNDPに就職する必要はありません。国連に入るためには高い専門性が必要といわれるのですが、私としてはそれ以上に国連でやっていきたいという熱意が重要だと思っています。また、女性・子供や弱者の人権、行政改革や民主化などのガバナンス問題、エネルギー政策の転換、暴力的過激主義の予防などは、開発問題とはいえ多くの場合、政治や安全保障の問題と切っても切り離せないため、技術的な専門性というよりは、それぞれの問題の背景にある微妙な利害関係などを理解した上で、国連憲章の精神から逸脱することなく、バランスの取れた判断ができるようになること、最良のタイミングでリスクを負いつつ決断する勇気とスキルがあること、そして仲間や予算を配分して結果を出すための行動を起こせること。こうした能力を培うことがとても大切だと思います。

いまだに、これで良かったか、と毎日のように自分のしたこと、すべきことを思い悩むことが多いですが、特に目に見える形で成果をだせることも多く、大変やりがいがある仕事だと思っています。

左から、加藤俊伸JICA東・中央アジア及びコーカサス部長、ファルーク・バラキ駐カザフスタン・アフガニスタン大使、筆者、エルラン・イドリソフ・カザフスタン外務大臣、川端一郎カザフスタン駐箚日本国大使

(6月、カザフスタン)

よく使われる表現ですが、国際社会は現在岐路に置かれていると思います。ここ数年紛争が増え、核兵器、テロ、気候変動などの諸問題と同時にサイバーや人口知能などによる新たな脅威が世界を直撃しています。もちろん、テクノロジー自体は持続可能な開発推進のために絶好の機会を提供していることも事実です。地球の将来はこれらの動きがどの方向に向かうかによって決まると思います。

国際間及び国内での格差が拡大する中、72年目を迎えた国連はますます複雑化した世界において、どのように国連憲章の目的を達成すればよいのかと問われています。このような環境でこそ、国連が必要だという確信を持ったグテーレス国連事務総長は2017年1月に着任後、国連がもっと効果的に貢献できるように根本的な国連内部の改革を始めました。2017年の国連総会では以下のように語りました。

「『改革』の目的は、

- 各国による国民の生活改善を支援できる国連開発システムを構築すること

- 私たちが人々の平和、安全、人権を守れる能力をさらに高めること

- そして、これらの目標を妨げるのではなく、その実現に向けて前進できる管理の実践を受け入れること。」

PKO局・フィールド支援局の統括官房長に従事していた私は、事務総長室に今回新しく創設された戦略調整・モニタリング部長として任命され、2017年4月に着任しました。私は1990年代初期からNGOにおいて民主化支援に携わり、その後、国連では平和維持活動や政務関係の仕事に本部及び現場両面で従事してきましたので、これまでの経験を活かしつつ、新しい事務総長の改革ビジョンに貢献したいと思っています。今までは平和関係、特に紛争解決などを中心に働いてきたのですが、このポジションでは国連の全ての柱(平和・安全、人権、発展・開発)の観点から対応しなくてはならないので新鮮に感じます。特に2030アジェンダやテクノロジー・イノベーションなどと関わることとなるので新たに学ぶことがたくさんあります。

現在、私の部の任務として実行委員会の運営があります。これはグテーレス国連事務総長が設立した上級管理委員会で、閣議に似ていて原則毎週行われます。そのためのブリーフィング書類の作成や事後のフォローアップなどで忙しいのですが、議長である事務総長の政治家としてのスキル、人道派としての信念、エンジニアとしての調整能力、そして世界の問題への深い知識には本当に感心します。それでも、国連はとても複雑な組織で、加盟国のいろいろなアジェンダが絡まり合っているので、改革への道のりは長くなると思います。しかも、世界中の課題が山積する中、どのように危機管理をしつつ長期的な戦略を試みるかという挑戦もあります。

今の私のポジションは事務局だけでなく国連システムの全体的な動きがよく見え、面白い仕事ですが、直接現場につながっていないのが難といえば難です。私が経験した中でインパクトを直接肌に感じられた仕事は、やはりアフリカ、ハイチ、南米などの現場でした。また将来はフィールドに戻りたいと思いますが、現在のポストにおける任務は、世界情勢の岐路にある今でこそ、やりがいがある任務だと思います。

国際機関の内と外。そのような視点でこれまで国際機関の仕事に関わってきた経験を振り返ってみると大きく3種類に分かれます。加盟国政府職員(=議論に参加するメンバー)、活動の現場、そして国際機関事務局内の3つです。

一つ目は、加盟国政府職員の立場で総務省が所管する情報通信や郵便の分野において国際的に調整することが必要な事項の協議や交渉に加盟国として参加し、そこでの協議や交渉を通じて意見の一致を目指してきた経験です。これらの分野には「国際電気通信連合(ITU)」や「万国郵便連合(UPU)」などがあり、国際的に流通する情報の処理(例:インターネットや携帯電話の利用)や国際郵便・小包の受渡しの仕方とか料金決済などのルールを決めています。それぞれ経済活動に不可欠なものですから、各国の利害関係も鋭く対立することがよくあり、特にインターネット関連の分野は将来の経済社会発展への考え方やアプローチの違いが顕著で、交渉時には深夜、早朝、週末がつぶれていきます。この立場から見た国際機関とは、意見の一致を目指す協議・交渉の場であり、そのための「場」を提供してくれる貴重な存在です。

二つ目はヨルダンの日本国大使館に赴任したとき、「国連パレスチナ難民支援機関(UNRWA)」の担当をした経験です。UNRWAは国際機関としては政策やルールを直接決める場というよりは、必要なプロジェクトを実施する実施機関に分類される組織です。いわば「現場」です。当時日本はUNRWAへの最大の援助国の一つであり、中東和平にはとても大きな役割を果たしてきています。したがって例えば日米首脳会談があれば日本のUNRWAへの支援内容も項目として挙がってきます。ここでの経験では、現場であるガザ、西岸、レバノン、シリアなどにある難民キャンプに実際に足を運び、そこで苦情、悩み、愚痴を含むニーズをしっかりと聞き、毎年の予算とにらめっこしながら提案されたプロジェクトを精査し執行の優先度を苦渋の思いで決めることを学びました。現場系の国際機関には具体的案件を達成し、皆で喜ぶ充実感があります。

三つ目は、現在の職場ですが、国際機関の事務局内です。「アジア・太平洋電気通信共同体(APT)」はアジア太平洋地域の38か国が加盟する組織で(GoogleやFacebook、日本ではNTT DocomoやKDDIなどの情報通信企業もメンバーです。)、情報通信分野の専門機関として周波数の割当て(これが調整できていないとスマホやwifiは国際間で使えなくなってしまいます。)やインターネットインフラ整備プロジェクトなどを実施しています。政策系と現場系の両方の側面があります。事務局次長というポストは加盟国の選挙によって選ばれます(国際機関の選挙も興味深い点が数多くあります。)。今は情報通信技術(ICT)があらゆる分野で使われるので組織としては仕事も増える一方です。国際機関の事務局から見れば日本は数ある加盟国の一つですので、なにか一つの情報やイベントが生じた際の反応感度や事務局との接点の持ち方、さらにはいわゆる国際社会におけるプレゼンスの変化などがよく観察できます。加盟国も企業も事務局職員も多様性に富んでいるので、思うようにいかないことも多いですが、そのことは学びが多いことの裏返しです。

このように立場が違えば視点も違ってくるわけですが、国際機関の事務局内にいると異なる視点を柔軟に受け入れることや自分から違った視点で見つめ直してみることが日常業務で不可欠になります。複眼思考を持っている方、持ちたい方はぜひ国際機関で働いてみることをお勧めします。きっと活躍されることでしょう。

約24年間勤務した総務省の薦めで公募ポストに応募し、2014年に採用されました。国際機関での勤務は3度目です。過去にバンコクの地域機関で1回、ジュネーブの国際機関で1回の勤務を経験しました。

ITUは電気通信・情報通信技術(ICT)に関する国連の専門機関です。創立は、1865年で2015年に150周年を迎え、国連の中でも歴史のある機関です。

ITUは、無線通信部門(ITU-R)、電気通信標準化部門(ITU-T)、電気通信開発部門(ITU-D)で構成され、①無線周波数・通信衛星の軌道位置の国際的な使用方法の取決め、②情報通信ネットワークの技術標準の策定、③電気通信・情報通信技術に関する開発途上国への支援を行っています。

私の所属するITU-Dは、1992年に設立され、本年で25周年を迎えたITUの中では比較的新しい部門です。事務局はジュネーブ本部と世界6地域にある事務所で構成されます。

10月、ブエノスアイレス(アルゼンチン)にて世界電気通信開発会議(WTDC-17)を開催しました。WTDCは、今後のITU-Dの活動方針を審議、策定する4年に1回の会議です。この会議のための準備を3年前から行ってきました。私は全体コーディネータとして、総合調整に当たりました。

その一貫として、2016年秋から地域準備会合を世界6地域で開催し、活動方針の素案を審議にかけました。

私も4つの地域会合に参加し、英語に加え、各地域の共通言語(CIS地域:ロシア語、アラブ地域:アラビア語、アメリカ地域:スペイン語)で大変活発に審議が進められたことに驚きました。地域会合での審議の結果、地域毎に見解がまとめられ、WTDC-17では、メンバーからの提案数が前回を約3割上回る記録となりました。

会議開催国のアルゼンチンへの円滑な入国のため、スケジュールを前倒して会議への早期登録、ビザ取得を呼びかけるキャンペーンを推進しました。その結果、これまでのWTDCで記録となる1,360人以上が参加しました。

これらの準備が功を奏し、WTDC-17では、各国の意見がより良く反映された活動方針を無事採択し、終了することができました。

日本からも多数の参加・貢献と共に、最新技術を紹介する展示を頂きました。

近年の情報通信技術の普及発展は目覚ましく、スマートフォンや高速インターネットの利用は、ビジネスや日常生活にとって欠かせないものとなっています。情報通信技術を国レベルの生産性向上や新たな産業創出に活用しようとする取組が各国で加速しており、国連の専門機関であるITUへの期待も高まっています。他の国連機関との連携も進めており、世界保健機関(WHO)と携帯端末を活用した健康増進を世界各国で推進しています。

また、日本は先進的な情報通信技術を世界に先駆けて開発し、世界から高く評価されています。ITUでは、日本は米国と並んで最大の拠出金分担国であり、人材、活動面でも大きく貢献しています。

今後もITUを通じて日本の新しい技術を世界に紹介し、その恩恵を世界で活用してもらえるよう努力して参りたいと思います。ITUを御活用いただけることを願っています。

(2)非政府組織(NGO)の活躍

ア 開発協力分野

国際協力活動に携わる日本のNGOは、400団体以上存在するとされている。その多くは、貧困や自然災害、地域紛争など様々な課題を抱える開発途上国・地域で、草の根レベルで現地のニーズを把握し、機動的できめの細かい支援を実施しており、開発協力における重要性は増している。

外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に対する無償の資金協力(「日本NGO連携無償資金協力」)を行っており、NGOを通じた政府開発援助(ODA)を積極的に行っている。2017年は、日本の58のNGOが、アジア、アフリカ、中東など34か国で113件の日本NGO連携無償資金協力事業を実施した。事業の分野も、保健・医療・衛生(母子保健、結核・HIV/エイズ対策、水・衛生など)、農村開発(農業の環境整備・技術向上など)、障害者支援(職業訓練・就労支援、子供用車椅子供与など)、教育(学校建設など)、防災、地雷・不発弾処理など、幅広いものとなっている。さらに、NGOの事業実施能力や専門性の向上、NGOの事業促進に資する活動支援を目的とする補助金を交付している(「NGO事業補助金」)。

政府、NGO、経済界との協力や連携により、大規模自然災害や紛争発生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的として2000年に設立されたジャパン・プラットフォーム(JPF)には、2017年12月末現在、47のNGOが加盟している。JPFは、2017年には、南アジアやシエラレオネでの水害被災者支援やミャンマー避難民人道支援プログラムなどを立ち上げたほか、シリア、イラク及びその周辺国における難民・国内避難民支援を引き続き実施した。また、アフガニスタン、イエメン、パレスチナ、南スーダンなどでも人道支援を行った。

日本のNGOは、支援者からの寄附金や独自の事業収入などを活用した活動も数多く実施している。また、近年では、企業の社会的責任(CSR)や共通価値の創造(CSV)への関心が高まっており、技術や資金を持つ企業が開発協力について高い知見を持つNGOと協力して、開発途上国で社会貢献事業を実施するケースも見られるようになっている。

このように、開発協力の分野において重要な役割を担っているNGOを開発協力のパートナーとして位置付け、NGOがその活動基盤を強化して更に活躍できるよう、外務省とJICAは、NGOの能力強化、専門性向上、人材育成などを目的として、様々な施策を通じてNGOの活動を側面から支援している(2017年、外務省は、「NGO相談員制度」、「NGO海外スタディ・プログラム」、「NGOインターン・プログラム」及び「NGO研究会」の4事業を実施)。

さらに、NGOとの対話・連携を促進するため、「NGO・外務省定期協議会」として全体会議のほか、ODA政策について協議するODA政策協議会や、NGO支援や連携策について協議する連携推進委員会も開催した。また、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた取組についても、「SDGs推進円卓会議」等でNGOを含め多様なステークホルダーとの意見交換を行いながら取り組んでいる。

イ そのほかの主要外交分野での連携

外務省は、開発協力分野以外でも、NGOと連携している。例えば、2017年3月に開催された第61回国連女性の地位委員会(CSW)で、橋本ヒロ子氏(十文字学園女子大学名誉教授・十文字中学・高等学校校長)が日本代表を務めたほか、NGO関係者が政府代表団の一員となり積極的に議論に参加した。また、第72回国連総会では、布柴靖枝氏(文教大学教授)が政府代表顧問として人権・社会分野を扱う第3委員会に参加した。さらに、人権に関する諸条約に基づいて提出する政府報告や第三国定住難民事業、国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づく女性・平和・安全保障に関する行動計画などについても、日本政府はNGO関係者や有識者を含む市民社会との対話を行っている。

また、軍縮分野においても、日本のNGOは存在感を高めており、外務省はNGOと積極的に連携してきている。例えば、通常兵器の分野では、NGO主催のセミナーに外務省職員が参加しているほか、地雷・不発弾被害国での地雷や不発弾の除去、危険回避教育プロジェクトの実施に際しても、NGOと協力している。

さらに、核軍縮の分野でも、様々なNGOや有識者と対話を行っており、「非核特使」及び「ユース非核特使」の委嘱事業等を通じて、被爆者などが世界各地で核兵器使用の惨禍の実情を伝えるNGO等の活動を後押ししている。12月現在までに、91件延べ281人が非核特使として、また、23件延べ246人がユース非核特使として世界各地に派遣されている。

国際組織犯罪対策では、特に人身取引の分野において、NGOなどの市民社会との連携が不可欠であるとの認識の下、政府は、近年の人身取引被害の傾向の把握や、それらに適切に対処するための措置について検討すべく、NGOなどとの意見交換を積極的に行っている。

(3)青年海外協力隊(JOCV)・シニア海外ボランティア(SV)

JOCVは、技術・知識・経験等を有する20歳から39歳までの青年男女が、開発途上国の地域住民と共に生活し、働き、相互理解を図りながら、その地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とする国際協力機構(JICA)の事業である。累計で89か国に4万3,286人の隊員を派遣し(2017年10月末現在)、計画行政、商業・観光、公共・公益事業、人的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会福祉、エネルギーとその他を含む10分野、約200職種にわたる協力を展開している。

1965年に発足し、2015年に50周年を迎えたJOCVは、2016年7月にはアジアのノーベル賞とも呼ばれるフィリピンのラモン・マグサイサイ賞1を受賞しており、まさしく日本の「顔の見える国際協力」として、開発途上国から高い評価を得ている。

また、SVは、幅広い技術と豊かな経験を有する40歳から69歳までの中高年層の男女を開発途上国に派遣する事業である。1990年の発足以来、年々事業規模を拡大しており、2017年10月末までに75か国に6,271人を派遣し、JOCVと同じ10分野の協力を行ってきた。近年は一線を退いたシニア層の再出発やその知見の活用という観点からも、豊富な経験と熟練した技術をいかすことができるSVに対する関心が高まっている。

JOCV及びSVは、開発途上国の経済、社会開発や復興のために協力したいという国民の高い志に支えられており、外務省は、これを国民参加の国際協力の中核を担う事業として、積極的に推進している。2017年10月末現在、1,964人のJOCVと355人のSVが世界各地(それぞれ70か国、57か国)で活躍を続けている。また、帰国したボランティア参加者は、その経験を教育や地域活動の現場、民間企業等で共有するなど、社会への還元を進めており、日本独自の国民参加による活動は、受入国を始め、国内外から高い評価と期待を得ている。

JOCV・SVとしての経験は、グローバルに活躍できる人材としての参加者個人の成長にもつながり得る。このため、政府はこうした人材育成の機会を必要とする企業や自治体・大学と連携して、職員や教員・学生を開発途上国に派遣するなど、参加者の裾野の拡大に向けた取組を進めている。例えば、主に事業の国際展開を目指す中小企業などの民間企業のニーズにも応えるプログラムとして「民間連携ボランティア」事業を2012年度から実施している。また、帰国したJOCVやSVの就職支援など、活動経験の社会還元に向けた環境整備を積極的に実施してきている。帰国したボランティアの中には復興庁に採用され、被災自治体の応援職員となり、様々な分野で自身の専門性や協力隊経験をいかして活躍している者、帰国したボランティア同士で協力して派遣国への支援を続ける者、国際機関などで活躍する者など、国内外の幅広い分野で活躍している。

~フィジーで活躍する栄養士の青年海外協力隊員~

常夏の南の島。エメラルド・グリーンの海に白い砂浜、サンゴ礁、ヤシの木。

のんびりとした穏やかなイメージの大洋州ですが、フィジーを始め、太平洋島嶼(とうしょ)国では、肥満や糖尿病などからくる非感染性疾患(生活習慣病、以下NCDs)が重大な問題となっています。イギリスの統治時代に培われた、毎日のモーニングティーやアフタヌーンティーで、バターたっぷりのパンや砂糖たっぷりの紅茶を摂る習慣や、近年の輸入食材を中心とした食生活の変化により油やコレステロール値の高い食事、運動不足などが主な原因と考えられています。フィジーでは、NCDsによる死亡が80%を占め、特に70歳未満の早期死亡者数の増加が懸念されていることに加え、NCDs対策にかかる費用が政府財政を圧迫していることも指摘されています。

NCDsは生活習慣に起因する病気のため、子どもの頃から食や体に関する正しい知識を得て、健康な体づくりの習慣を心がけることが、その対策として重要となります。JICAは青年海外協力隊として栄養士を派遣し、現地の食生活・健康改善に取り組んでいます。そうした協力隊員の企画した「スクールランチボックスプログラム」についてご紹介します。

このプログラムは、子どもの昼食弁当の内容改善から家庭での食育支援につなげることを目的に、2016年2月から開始しました。小学生(6歳から13歳)を対象に、毎日のお弁当の内容を隊員や現地栄養士が担任教師と確認することから始まります。

フィジーでは、主食として米やダロ、キャッサバなどのイモ類がよく食べられています。お弁当には、米とインスタントヌードルや、ダロやキャッサバと鶏肉といった組合せのものが多く見られます。野菜や果物などがバランス良く入っているお弁当というのは滅多に見ることができません。そこで米やイモ類などの炭水化物、肉や卵などのタンパク質、野菜や果物などのビタミン・ミネラルが1種類ずつでも全て入っているかどうかをチェックシートに記入し、保護者に伝え、その3種類をできるだけお弁当に入れてもらうようにしています。これは、子どもたちだけでなく、保護者や小学校教職員に対する啓発活動の意味もあります。子どもの弁当内容の充実(栄養バランスの充実)を図るためには、子どもたちへの栄養教育と同時に、子どもにとって身近な大人たちの健康や栄養に関する興味関心や知識の普及が必要であるとの考えから、活動に取り組んでいます。

このプログラムは今後フィジー保健省により全国に普及される予定です。

1 フィリピンのラモン・マグサイサイ大統領を記念して創設された賞で、毎年アジア地域で社会貢献などに傑出した功績を上げた個人や団体に対し、マニラ市のラモン・マグサイサイ賞財団から贈られる。