1 中南米諸国との関係強化と協力

(1)共に発展(経済関係の強化)

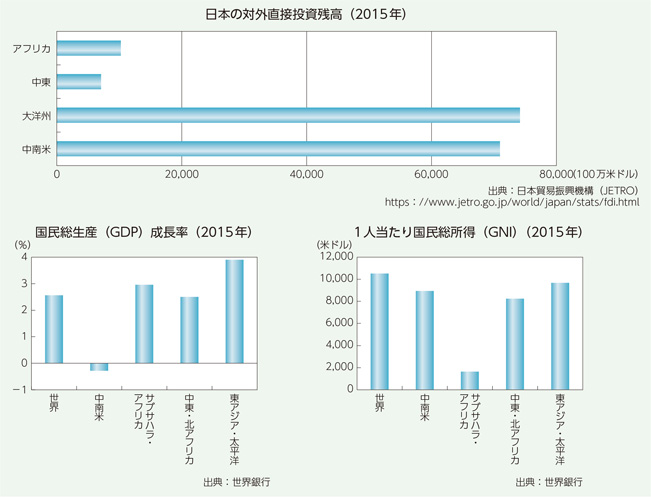

中南米地域には、ブラジル(GDP世界第9位、G20加盟国)、メキシコ(GDP第15位、G20加盟国)、アルゼンチン(GDP第21位、G20加盟国)といった世界有数の経済規模を有する国があり、中間層の割合も年々増加している。また、コロンビア、ペルー、チリ、パナマといった堅調な成長を維持する太平洋沿岸国やベネズエラ、ボリビアなどの鉱物資源の豊富な国々を擁し、その経済的潜在力は世界的に注目されている。

中南米地域経済の成長は、一次産品価格の下落や域外主要国の経済失速などにより鈍化しているものの、安定的な成長を続ける国も多く、同地域への日本企業の関心は引き続き高い。中南米地域に進出している日本企業は年々増加し、2,508社に上っている(2015年10月時点)。特に、日・メキシコEPA発効後(2005年)に在留邦人の増加が著しいメキシコには、1月、グアナファト州に在レオン総領事館を開館した。同国に進出する日本企業数は、EPA発効後約3倍になり、2016年10月現在1,111社に上っている。

日本は、共に成長する経済的パートナーとして中南米各国を重視し、官民一体となって、日・中南米間の貿易・投資の促進や円滑化に取り組んでいる。具体的には、アルゼンチンとの間で官民合同会議を立ち上げたほか、11月にキューバとの間での官民合同会議を政務レベルに格上げして実施した。また、メルコスール(MERCOSUR:南米南部共同市場)との関係強化に向けて経済対話を実施した。このほか、各EPAの下のビジネス環境整備委員会や日・アルゼンチン・ビジネス環境整備委員会、日・アルゼンチン貿易投資合同委員会、日・ブラジル貿易投資合同委員会など双方の官民が参加する対話の枠組みを通じて、中南米諸国とのビジネス環境の整備に向けた取組を行っている。

(2)共に主導(国際社会のパートナー)

日本は、厳しさを増す国際情勢において、中南米諸国との国際場裏での協力強化にも注力している。2016年に行ったアルゼンチン、コロンビア、キューバ、ブラジル及びペルーとの首脳会談では、北朝鮮問題及び南シナ海・東シナ海問題について日本の立場を説明し、理解と協力を求めたほか、核軍縮・不拡散、気候変動問題等の地球規模課題についての連携強化を確認した。9月に行った第5回日・カリコム外相会合においては、国連安保理改革実現に向けた協力関係の維持・強化の重要性が確認された。また、2016年から国連安保理非常任理事国を務めるウルグアイ及び2017年1月から非常任理事国に就任するボリビアとの連携も重要視している。

そのほか、これまでの日本からの支援もあり、第三国への支援の実施が可能な経済水準に達しているアルゼンチン、チリ、ブラジルやメキシコといった国々との間では、他の開発途上国を支援するいわゆる三角協力を進めている。

さらに、ハリケーンや地震などの自然災害に対しては、迅速かつ適時の協力を行ってきている。2月には、中南米のジカウイルス感染症被害に対して100万米ドルの緊急無償資金協力、4月には、エクアドルで発生した大規模地震に対して緊急援助物資供与及び135万米ドルの緊急無償資金協力等を実施した。10月にハイチ及びキューバを襲ったハリケーン「マシュー」の被害については、ハイチに対して緊急援助物資供与及び総額300万米ドルの緊急無償資金協力を実施したほか、キューバに対しても緊急援助物資を供与した。自然災害が頻発するチリとは、中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクトを実施しているほか、「世界津波の日」制定に関する国連決議での協力及び合同津波防災訓練を実施した。

(3)共に啓発(人的交流、文化・スポーツ交流などの促進)

2016年は、日ハイチ外交関係樹立60周年、パラグアイ日本人移住80周年及びドミニカ共和国日本人移住60周年に当たる年であった。パラグアイの日系人は、大豆栽培を始めとする農業や商業等を通じて同国の発展に寄与してきた。日本人移住80周年の2016年は、記念式典(特集「中南米日系社会との交流・連携強化」79ページ参照)に併せて「日本祭」が開催され、1万8,000人が参加し、大いに盛り上がりを見せた。

2016年は、年間を通してハイレベルでの人的交流がこれまでになく活性化した。安倍総理大臣のブラジル、キューバ、ペルー及びアルゼンチン訪問や岸田外務大臣のペルー訪問に加え、中南米諸国からは2月にデイビス・バハマ副首相、3月にロイサガ・パラグアイ外相、4月にバレーラ・パナマ大統領、5月にミケティ・アルゼンチン副大統領、マルティネス・エルサルバドル外相及びディアスカネル・キューバ国家評議会副議長、7月にマルコーラ・アルゼンチン外相、10月にテメル・ブラジル大統領、そして12月にジョンソン=スミス・ジャマイカ外務・貿易相が訪日した。

また、2016年はリオデジャネイロにおいて中南米で初となるオリンピック・パラリンピックが開催され、多くの日本人がブラジルを始めとした中南米地域を訪問するなど、様々な分野において交流が深まった。さらに、東京都大田区にある町工場で構成される「下町ボブスレー・ネットワークプロジェクト・チーム」が、ジャマイカのボブスレーチームに完成したボブスレーを提供し、両国間のつながりを広く世間に知ってもらう良い機会となったとともに、日本の中小規模事業の技術力の高さを世界に示す機会となった(コラム「下町ボブスレー~ジャマイカで結実した日本の職人魂と外交魂~」80ページ参照)。

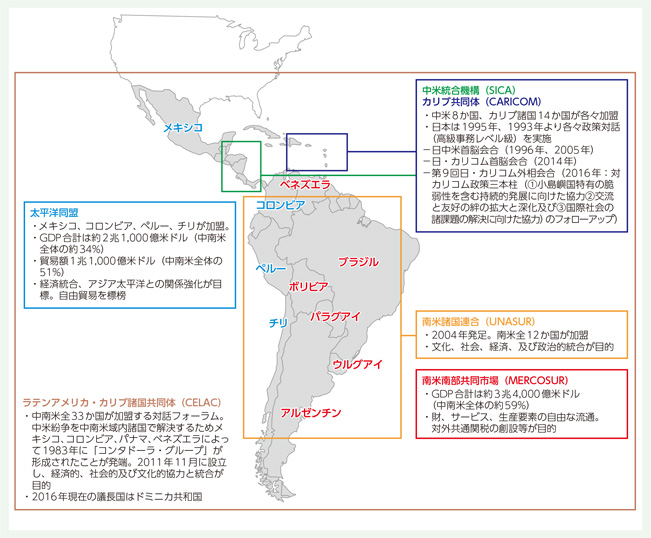

(4)地域機構を通じた中南米諸国との協力

中南米地域には、多様な地域統合の枠組みが存在し、政治的・経済的なつながりの深化に寄与している。日本は、太平洋同盟、アジア中南米協力フォーラム(FEALAC)、中米統合機構(SICA)、カリブ共同体(CARICOM)、南米諸国連合(UNASUR)、メルコスール等の地域機構との連携を強化し、地域や国際社会の諸課題に対応している。9月には、日・カリコム外相会合を行い、2014年に安倍総理大臣が表明した「日本の対カリコム政策」の三本柱(①小島嶼(とうしょ)国特有の脆弱(ぜいじゃく)性克服を含む持続的発展に向けた協力、②交流と友好の絆(きずな)の拡大と深化及び③国際社会の諸課題の解決に向けた協力)に沿って、基本的価値を共有するカリコム諸国との連携を一層強化することを確認した。特に、カリコム諸国は気候変動による影響に各国とも強い懸念を有しており、防災、環境、再生エネルギー等の分野における日本との協力を重視している。