2 文化外交

(1)文化事業

諸外国における対日理解の促進や良好な対日イメージの推進は、パブリック・ディプロマシーの重要な要素である。このため、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて日本文化紹介事業を積極的に実施し、日本文化の総合的・戦略的発信に努めている。

2013年1月、安倍総理大臣は、対ASEAN外交5原則を打ち立て、その1つとして「アジアの多様な文化、伝統を共に守り、育てていく」ことを表明した。これを受け、4月に「アジア文化交流懇談会」が安倍総理大臣の下に立ち上げられ、9月に提言が提出された。これを基に、12月の日・ASEAN特別首脳会議において、安倍総理大臣から、アジアセンターを立ち上げ、2020年までの7年間を目途に「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~」と題した文化交流政策を実施することが発表された。

互いの文化への関心や相互理解を深めるとの観点から、外務省は、伝統文化・芸術に加え、世界的に高い人気を誇るアニメ、漫画、ファッションなどのいわゆるポップカルチャーを通じた国際文化交流にも積極的に取り組んでいる。7月にパリで開催された「JAPAN EXPO 2013」については、外務省は、国際交流基金、観光庁、国際観光振興機構、自治体国際化協会などと連携して参加し、日本の伝統文化と現代文化の双方を紹介する事業を実施することにより、日本文化を総合的に発信した。同事業の入場者数は、23万人以上となった。

国際漫画賞は、そのような取組の1つとして、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に2007年に外務省が創設したものである。2013年で第7回目となるが、53の国・地域から256作品の応募があった。このように国際漫画賞の世界における認知の広がりとともに、応募作品のレベルも年々高まっている。

4月の安倍総理大臣のロシア公式訪問においては、長らく交渉を行ってきた「日露文化センター設置協定」が締結された。これにより、日露両国の国民の間で文化交流が促進され、相互理解が高まることが期待される。ほかにも、主要な外交行事の機会を捉えた文化事業として、3月にエチオピアにおけるTICAD V閣僚級準備会合に合わせ、アフリカ各国閣僚級を対象としたレセプションで三味線コンサートを実施した。同コンサートでは、三味線のソロ演奏のほか、エチオピアの伝統楽器及びエチオピア人歌手やダンサーとの共演も披露され、音楽を通じた日・エチオピア間及び日・アフリカ間の友好と連帯が示された。また、6月に横浜で開催されたTICAD V公式晩餐会では、津軽三味線奏者の上妻宏光氏による演奏が行われた。

外交上の節目となる年には、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を実施し、重点的な交流が行われている。このような周年事業により、一層効果的な対日理解を目指している。例えば、2013年には、日・ASEAN友好協力40周年を記念してASEAN各地域での津軽三味線や尺八による現代邦楽公演などを、また、日・スペイン交流400周年を記念して皇太子殿下及びスペインのフェリペ皇太子同妃両殿下の御臨席の下での音楽会を実施した(詳細については81ページのコラム参照)。

2012年10月から2013年2月にかけて、文化庁などとの協力の下、米国フロリダ州マイアミ近郊において、陶磁、染織、木竹工、漆工など多様な工芸品を紹介する「現代日本の工芸展」が開催された。その際、近代日本発展の背景ともなった日本の「ものづくり文化」について発信する機会を設けた。

(2)人物交流・教育分野での協力

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場につくことが有力視される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解の促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、人物交流の促進のために様々な取組を行っている。こうした事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけでなく、国際社会における日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益の増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

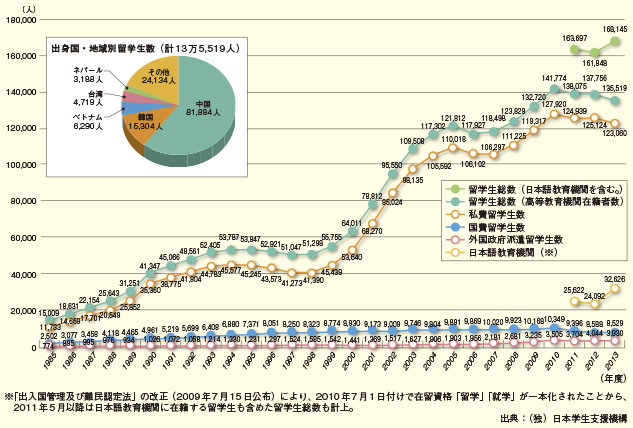

日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の在籍者数は、13万5,519人(2013年5月現在)で前年より約2,237人減少した。外務省は、在外公館を通じて日本への留学の魅力や機会を積極的に広報している。また、各国の優秀な学生を国費外国人留学生として受け入れるための広報、募集、選考などの窓口業務を担っている。さらに、留学生が帰国した後も、各国にある「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持と知日家・親日家の育成に努めている。

ポーランドの方々に会える!──そんなわくわく感のなかで、私たちの国際交流が始まりました。

兵庫県播磨高等学校は2011年5月、創立90周年記念行事の一環として、ポーランド共和国の国際色豊かなナザレ高校(バカロレア教育制度導入校)と姉妹校提携を結びました。“遠い国”のイメージを身近に感じるようになったのは、どちらの学校も「心の教育」を重んじているという共通点と、東日本大震災後、ポーランド政府がいち早く被災地の中高校生を自国に招待するプロジェクトを立ち上げ、私たちもその募金活動に参加したことで、駐日大使館の方が来校され、お会いしたことがきっかけでした。

翌2012年4月、ナザレ高校生6人の短期留学受入れにより、交流の幕は開きました。日本の伝統文化を時間の許す限り体験していただく一方で、私たちもまた日本文化の良さを再認識する機会となりました。半年後の同年10月、今度は本校生徒6人がワルシャワの地へ。ナザレ高校生との再会により、日本で共に過ごした時間が一瞬のうちによみがえり、1秒たりとも無駄にできないという気持ちから、とても意義のある研修旅行となりました。

そして3度目の交流には、大きなサプライズが待っていました。安倍総理大臣夫妻が2013年6月にポーランドとアイルランドに赴かれた際、昭恵夫人がナザレ高校を訪問されたことを機に実現した「ポーランド・アイルランドの夕べ」に、招待されたのです。私たちはナザレ高校生と合同で、総理大臣公邸で開催されるこの交流会のなかで、「日本とポーランドの学校間での交流を深めるにはどうすればよいか」というテーマについて、プレゼンテーションを行うことが決まりました。

いざプレゼンテーションの練習が始まると、発表時間8分という時間的な制約に悩まされました。進行のスピードに気を揉(も)みながら、ナザレ高校生は日本語を、私たちは英語を使ってそれぞれがスピーチを行い、思い出の曲「Sto Lat(スト ラト)」(注)は全員が力を合わせてポーランド語で唄うことになりました。

当日、昭恵夫人、東日本大震災の被災地・福島県の中高校生、ポーランドとアイルランドからの大学留学生に加え、著名な方々も出席されており、会場は心地よい熱気に包まれていました。昭恵夫人のスピーチで温かい雰囲気が醸し出されるなか、いよいよ私たちの出番となり、心を込めてプレゼンテーションを披露しました。スピーチの最後に「Sto Lat」を全員で合唱した時、ポーランドのピエホチンスキ副首相が感涙されている姿を目にして、私たちも胸が一杯になりました。

続いて福島県の中高校生の皆さん、留学生の方々の民族舞踏・楽器演奏を楽しませていただきました。会場が最も盛り上がった瞬間は、安倍総理大臣が駆けつけてくださった時です。スピーチ後の安倍総理大臣との記念写真の撮影で感動のクライマックスを迎え、興奮冷めやらぬまま両国特産の料理を堪能し、公邸を後にしました。

今回の貴重な経験を通して、国際社会に参加する意識の大切さとともに、先人たちが残してくれた両国の絆という財産を、今度は私たちが未来へと繋いでいく番であることを、改めて強く実感しました。

どうか、この交流が100年先にも続きますように。

兵庫県播磨高等学校 1年 時政 紫帆

(注) 「Sto Lat(スト ラト)」(百年)は、ポーランドで祝いの席にて歌われる曲。

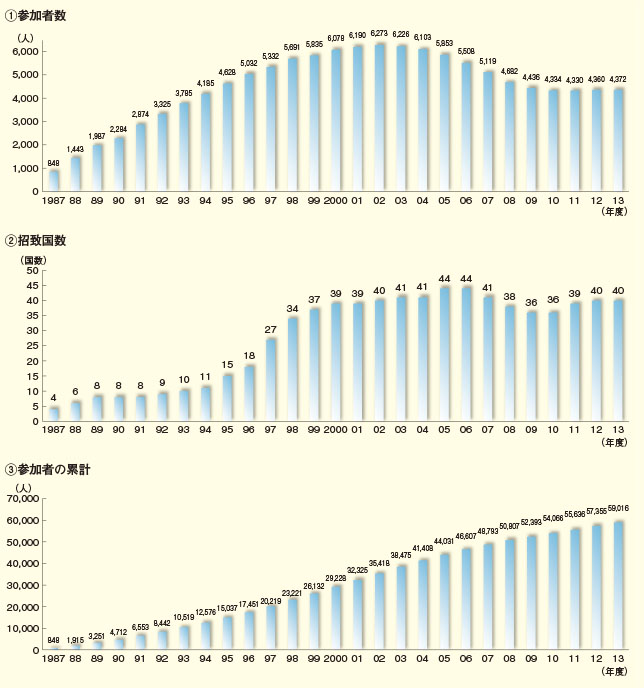

イ JETプログラム

1987年に開始された「JETプログラム」は、2013年度には約1,600人の新規参加を得、参加者の累計は5万9,000人を超えた。このプログラムは外国語教育の充実、地域レベルの国際交流や地域の国際化に貢献している。外務省は、具体的には、このプログラムの「入口」(在外公館による選考や来日前オリエンテーションなど)及び「出口」(元JET参加者の会(JETAA)への活動支援)を担当している。総務省、文部科学省や財団法人自治体国際化協会と共に、地方公共団体が外国青年を招致するこの事業に協力している。また、JET経験者の多くが知日家・親日家として各国の様々な分野で活躍し、日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。15か国で組織されているJETAA(会員数は約2万4,000人)は、帰国後も各国における日本理解の促進に貢献している。

ウ スポーツ交流

スポーツは国際交流活動の有効な手段である。この分野で交流を深めることは、世界の国々との友好親善及び対日理解の増進に貢献し、日本の外交活動にも寄与する。このため、外務省は、スポーツ交流活動を積極的に支援している。9月にブエノスアイレス(アルゼンチン)で開催された国際オリンピック委員会(IOC)総会では、東京が2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市に選出された。今後、外務省は、東京都、組織委員会、他の関係府省庁等と協力しつつ、2020年大会の成功に向けて準備を行っていく。また、2013年9月に詳細を発表したSport for Tomorrowプログラムを着実に実施し、スポーツを通じた国際貢献を行っていく。

2013年9月、IOC(国際オリンピック委員会)総会でのロゲ会長による2020年オリンピック・パラリンピック東京開催の発表-それはまさにスポーツ界のみならず日本国民全体が待ち望んでいた夢が実現した瞬間でした。しかし、そこに至るまでにはスポーツ界を中心に官民を問わず様々な分野で多くの人々による並々ならぬ努力がありました。中でも外務省からの全面的な支援は大きな力のひとつとなりました。

2012年夏のIOC総会でIOC委員に就任した私は、国際イベントで招致活動を展開する合間を縫って、投票権をもつ100余人のIOC委員を表敬訪問するため世界中を駆け巡りました。招致活動中に各地を1回訪問できるかもわからない私たちにとって、そこに常駐する日本大使館は大変強力な味方でした。私が現地で受けたサポートは言うまでもなく、それ以外の時でも情報収集や相手国の政府、スポーツ関係者に対して東京開催の意義を説明するなど招致を全面的に支援して頂きました。

日本は世界のオリンピック・ムーブメントに何が貢献できるのか。この問いに如何に応えるかは招致にとって極めて重要なことでしたが、日本政府が打ち出したスポーツにおける国際貢献プログラム「Sport for Tomorrow」は、世界のスポーツ関係者から高い評価を得ました。

また、投票が行われたブエノスアイレス(アルゼンチン)には、安倍総理大臣、岸田外務大臣、下村文部科学大臣、森元総理大臣ほか国会関係者ほかの参加を得、経済界からもトヨタ自動車の張名誉会長を始めとする多数の方々に駆けつけて頂き、文字通り日本の総力を挙げて東京招致を訴えることができました。当時、IOC委員の間では日本の汚染水問題の懸念が生じていましたが、安倍総理大臣ご自身の力強いスピーチはこれを一掃してくれました。こうしたオールジャパン体制が招致の成功につながったと言えます。ブエノスアイレスには、彬子女王殿下と高円宮妃殿下のお二方にもお出ましいただきました。2020年東京オリンピック・パラリンピックもこのオールジャパン体制があれば、世界の人々の心と記憶に残る歴史的イベントにすることが出来ると信じています。

東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会理事長

IOC委員、JOC会長 竹田恒和

(3)知的分野の交流

ア 日本研究

外務省は、日本の政治、経済、社会、文化などに関する海外における様々な研究活動を支援しており、2013年度にも、国際交流基金を通じて、複合的支援を行った。具体的には、各国・地域において日本研究の拠点となる大学や研究所など27か国・地域の74か所の日本研究機関に対し、客員教授の派遣、日本関係図書の拡充、研究助成等を行った。また、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを海外の日本研究者に提供した(前年からの継続分と合わせ、2012年度中に46か国・地域の235人に提供)。そのほかにも、各国・地域における日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行っている。

イ 知的交流

外務省は、多国間の共同作業・交流を重視した知的交流事業も企画・支援している。具体的には、国際交流基金を通じて、共通の国際的重要課題について、諸外国との対話を通じて関係を強化し相互理解を深めるため、シンポジウムや国際会議などの交流・対話の機会を企画し、支援している。また、日本の地方公共団体やNPOなどとも協力しつつ、次世代の知的交流の担い手を育成し、草の根レベルでの国際交流活動を支援する取組も実施した。特に、米国との間では、日米文化教育交流会議(カルコン)(2)が、2013年7月に、2020年までに日米の留学生交流を倍増するとの目標を設定するとともに、その目標達成に向けた提言を報告書としてまとめられ、安倍総理大臣に提出した。

ウ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、日本に本部を置く国連機関であるUNUに対し、様々な協力を行ってきた。特に、日本の大学や研究機関との関係強化など、「日本に根ざした国際連合大学」、「開かれた国際連合大学」を目指した取組を支援し、日本政府の政策発信について積極的に連携している。UNUは、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程を開設しており、質の高いグローバルな人材育成プログラムを提供している。

(4)日本語普及

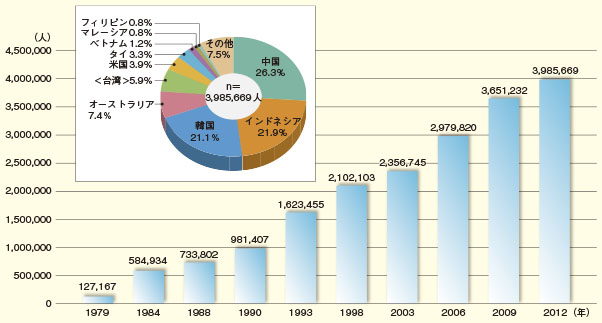

海外における日本語普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。日本の経済構造のグローバル化に伴い、日系企業の海外進出が増加し、日本のポップカルチャーの世界的な浸透などによる外国人の日本語への関心が増大している。このような背景の下、海外において日本語の普及を一層進めることが日本の国民・企業にとって望ましい国際環境づくりにつながっている。現在136の国・地域において、約399万人が日本語を学習している(2012年度国際交流基金「日本語教育機関調査」)。学習者数は、過去10回の調査結果を見ると1979年調査に比べ31倍以上に増加し、この33年間常に増加を続けている。近年では、学習目的も多様化している。従来の就職や留学といった実利志向のみならず、日本語そのものへの興味やコミュニケーション、歴史・文学などへの関心といった異文化理解やポップカルチャーへの関心を動機とする学習者が増加している。

2013年3月、岸田外務大臣の下に、有識者10人で構成される「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会」を設置した。この懇談会は、日本語教師の人材育成や日本語教育のIT化等の施策を盛り込んだ「議論の総括と政策提言」と「最終報告書」をそれぞれ7月と12月にとりまとめ、外務大臣に提出した。外務省では、国際交流基金と協力しながら、実現可能な施策から取り組むことにしている。

また、外務省では、国際交流基金を通じて、日本語教育現場の多様なニーズに対応している。

具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師及び外交官などの訪日研修、日本語教材開発、「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード(3)」普及などを行っている。

国際交流基金が実施している日本語能力試験については、2013年に世界65の国・地域、250都市で行われており、約65万人(応募数。国内実施分を含む。)が受験している。

そのほかにも、アニメやマンガを使った学習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる活用、国際交流基金の直営日本語講座などを通じ、海外日本語学習者層を更に増やすことを目指している。

さらに、国・地域ごとのニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、2007年度から、国際交流基金の海外拠点や日本語専門家が派遣されている諸大学を中心に、「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」の構築及び拡大に取り組んできた。2013年には、同ネットワークにおける中核メンバーとして認定された機関・団体の総数は47の国・地域の126か所となっている。

(5)文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、ODAの一環として文化無償資金協力を実施している。2013年は、一般文化無償資金協力を7件(総額約4.4億円)、草の根文化無償資金協力を23件(総額約1.5億円)実施した。2013年は特に、文化無償を活用して、放送関連機材の整備や放送コンテンツ普及、日本語教育普及、スポーツ分野における貢献を重点的に行い、日本や日本ブランドの発信強化につなげていくよう努めた。

(6)国連教育科学文化機関(UNESCO・ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育、科学、文化、コミュニケーションなどの各分野における国際的な知的協力や開発途上国に対する開発支援といったユネスコの様々な取組に積極的に参加している。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護及び振興や人材育成の分野での支援を柱として、積極的に協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした2つの日本信託基金を設置している。文化遺産保存日本信託基金では、カンボジアのアンコール遺跡やウガンダのカスビ王墓を始め、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行うとともに、遺跡の保存修復を行っている。特に1994年から始まったアンコール遺跡保存修復事業(カンボジア)は、2012年に第4期が開始されるなど継続的な支援が行われている。無形文化遺産保護日本信託基金では、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能や伝統工芸などを次世代に継承するための事業や、無形文化遺産保護条約の締結に向けた国内制度整備を支援している。

教育面では、開発途上国の人材育成を目的とした人的資源開発信託基金を設置している。同基金を通じ、ユネスコが主導する「万人のための教育(EFA)」の推進など、教育分野を中心とした人材育成への取組を支援している。同基金には、2013年度に約0.5億円を拠出し、「大洋州地域における初等・中等学校教員及び校長の能力強化」などのプロジェクトを開始した。

また、ユネスコとの連携においては、アフガニスタンにおいて「識字能力強化計画」や「警察識字能力強化計画」などを通じた協力を引き続き実施している。2013年4月には、ユネスコが実施するコンゴ民主共和国での難民キャンプ教育支援事業に130万米ドルを拠出した。このほか、「東リベリアにおけるコートジボワール難民に対する教育支援」、「アフリカの角における干ばつ及び飢餓対策」、「イラクの青年層に対する職業訓練を通じた治安確保及び復興支援プログラム」などへの協力を引き続き実施している。

「持続可能な開発のための教育(ESD)」について、日本は、2014年に岡山市及び名古屋市において開催予定の「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議(UNESCO World Conference on ESD)をユネスコと共催予定である。これは、国連「持続可能な開発のための教育の10年(DESD、2005年~2014年)」の最終年会合として行われるものであり、本会議に向け、ESDの更なる推進を目指している。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本も締約国である。日本は1992年にこの条約を締結した(現在締約国数は190か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2014年1月現在、世界遺産一覧表には世界全体で981件が記載されている。2013年、第37回世界遺産委員会がカンボジアで開催され、日本が推薦した「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」が世界遺産一覧表に記載されることが決定され、日本からは、文化遺産13件、自然遺産4件の計17件が記載されている。なお、日本は、2011年より世界遺産委員会委員国を務めている。

イ 無形文化遺産条約

無形文化遺産条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(現在締約国数は157か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業のけん引役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行ってきている。条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本の無形文化遺産として計22件が記されている。その中には、「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」とユネスコが宣言した能楽、文楽、歌舞伎の3件が含まれている。2013年12月にはアゼルバイジャンで開催された第8回政府間委員会において社会的習慣として提案された「和食;日本人の伝統的な食文化-正月を例として-」の記載が決定した。

2 1961年の池田総理大臣とケネディ大統領による共同声明に基づき、翌1962年に文化・教育分野における両国の協力を広範なものとするため隔年で日米合同会議を開催。

3 JF日本語教育スタンダード(略称:JFスタンダード)ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR(セフアール)):Common European Framework of Reference for Languages)を参考にして、国際交流基金が開発、発表した日本語の教え方や学び方、学習成果の評価の方法についての考え方。日本語の熟練度を6つのレベルで表し、それぞれのレベルで日本語を使って何がどれだけできるのかという側面を重視して日本語能力を捉えるもの。このスタンダードは、日本語のコースデザイン、教材開発、試験作成などに活用できる。