1 欧州地域情勢

(1)欧州連合

欧州連合(EU)は、世界のGDPの約23%、総人口約5億人を擁する28加盟国から成る政治・経済統合体であり、日本が地球規模の諸課題に取り組む上で基本的価値を共有する重要なパートナーである。

2013年は、日・EU関係の包括的な強化に向けて大きな進展が見られた。当初3月に東京で予定されていた第21回日・EU定期首脳協議は、EU首脳がキプロス支援に対応する必要性から延期となったが、代わりに実施した日・EU電話首脳会談で、日EU経済連携協定(EPA)及び日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)の交渉開始を決定した。首脳間の合意を受けて、本交渉は4月に開始され、2014年1月までにそれぞれの交渉会合が4回ずつ開催された。

10月には、アシュトンEU外務・安全保障政策上級代表が訪日し、岸田外務大臣との間で日・EU外相会談が開催され、イランを始めとする中東情勢、東アジア情勢について引き続き緊密に連携することを確認した。また、岸田外務大臣は、11月のデリー郊外における第11回ASEM外相会合の機会にアシュトン上級代表との間でイラン核問題につき協議したほか、2014年1月に行われたシリアに関する国際会議「ジュネーブ2」の際にも、シリア及びイランを中心とした地域情勢に関する意見交換を行った(詳細については第2章第6節「中東と北アフリカ」参照)。

さらに11月には、ファン=ロンパイ欧州理事会議長とバローゾ欧州委員会委員長が訪日し、約2年半ぶりとなる第21回日・EU定期首脳協議が東京で開催された。双方の首脳は、経済関係の強化、安全保障面での協力の拡大、グローバルな利益の増進、地域情勢における連携を一層推進することで一致した。その中で、双方の首脳は、包括的かつ高いレベルの日EU・EPA及び幅広い分野における協力を一層推進するSPAを目指すことで一致し、早期締結に向けた双方の強い決意を改めて確認した。

EUにおける主な動きについては、欧州債務危機への対応を進めつつ、統合の深化と拡大が推進された。6月にセルビアとの加盟交渉開始とコソボとの安定化・連合協定の交渉開始(1)が決定され、7月にはクロアチアが28番目の加盟国となった。通貨統合の面では、2014年1月にラトビアが18番目のユーロ導入国となった。一方で、英国は、1月に一定の条件の下でEU離脱の是非を問う国民投票を2015年にも実施することを発表し、一部加盟国では各種経済社会問題への不満を背景にEU懐疑派勢力が伸張するなど、今後の動向が注目される。

外交面では、4月に、アシュトン上級代表の仲介によるセルビア・コソボ間対話(2)において、関係正常化への合意が達成された。また、11月にアシュトン上級代表が率いるEU3+3とイランとの交渉において、核問題の包括的解決に向けた初期段階における措置などについて合意に至った。このような具体的成果が達成される一方で、ウクライナとの連合協定に関し、ウクライナがロシア及びCIS加盟国との経済関係への考慮から、協定締結に向けた準備プロセスを停止する決定をしたため、当初想定していた11月の東方パートナーシップ首脳会合の機会に署名できず、その後、ウクライナでは本件をめぐる政府の対応に抗議し大規模な反政府集会が実施されるなど、情勢が緊迫化した。また、共通安全保障防衛政策(CSDP)の強化に向けて、効果的な危機管理ミッションの実施、強い防衛能力の開発、競争力のある効率的な防衛産業の構築との方向性が示されたほか、マリ国軍の能力強化のための訓練ミッションやリビアにおける国境管理支援ミッションの2つの新規ミッションが立ち上げられた。

経済面では、2013年3月に対キプロス支援をめぐる混乱が生じたものの、欧州中央銀行による国債買い入れプログラム、恒久的な救済基金である欧州安定メカニズムなどの積極的な取組の進展などを背景に、市場は小康状態であった。2012年はマイナスだったGDP成長率もプラスに転じ、12月にはアイルランドがEU・IMFの支援プログラムを卒業、2014年1月にはスペインの支援プログラムも終了するなど、改善の兆しが見られている。債務危機を背景として進んできた経済通貨同盟に向けた取組は、単一監督メカニズム規則の施行(11月)や、単一破綻処理メカニズム規則案が加盟国間で合意(12月)されるなど、着実に進展している。

(2)英国

2010年に発足したキャメロン政権は財政再建への取組を継続しており、経済は回復の兆しが見られる。

6月に北アイルランドのロック・アーンでG8サミットが開催されたことは、北アイルランドの和平達成を世界に示すこととなった。また、内政・外交面での今後の注目点としては、2014年秋に予定されているスコットランド独立問題に関する住民投票の行方や、キャメロン首相が2015年の総選挙で保守党が勝利した場合に行う意向を表明したEUとの関係を問う国民投票の行方が挙げられる。

日英間では、ロック・アーンサミットの際に、安倍総理大臣がキャメロン首相と首脳会談を行い、経済政策、シリア・東アジア情勢、テロ対策やサイバーなど幅広い分野で意見交換を行った。7月には、防衛装備品等の共同開発等に係る枠組み及び情報保護協定が署名されたことにより、より緊密な安全保障政策や防衛装備に関する協力が可能となった。10月にはヘーグ外相が訪日し、岸田外務大臣との間で第2回日英外相戦略対話が実施され、日本の安全保障政策、アジア・中東・北アフリカ情勢などについて話し合われた。また、2013年は、平戸に英国商館が開設されてから400年、幕末期に伊藤博文を始めとする5人の長州藩士が英国に派遣されてから150年に当たり、様々な関連行事が行われ、友好親善が深められた。

(3)フランス

2012年6月の国民議会選挙において、社会党が単独過半数を獲得したことで、議会両院(上院、国民議会)共に与党が多数を占め、オランド大統領は安定的な政権運営の基盤を得た。

変化と改革を求めてオランド大統領に投票した国民の期待を受けて、中道左派のオランド政権は、財政健全化を目指しつつも、景気回復と雇用創出を重視する経済政策をとっている。

外交面では、テロリストや武装勢力により治安の悪化したマリや中央アフリカへの軍事介入、イランの核問題、シリア情勢に積極的に取り組むなど、国際社会において主要な役割を果たしている。また、中国、インド、ブラジルなど新興国との経済関係を重視した外交を展開している。

日本との関係では、2013年6月に、オランド大統領がフランス大統領として17年ぶりに国賓として訪日し、天皇皇后両陛下との御会見や宮中晩餐会が行われたほか、安倍総理大臣との間で首脳会談が行われた。その際、互いを特別なパートナーと位置付け、今後5年間の具体的な協力を掲げた日仏共同声明が発出された。また、5月に第3回外相戦略対話、9月の国連総会の機会に首脳会談、外相会談が実施されるなど、最近の日仏関係は再び緊密化している。

(4)ドイツ

ドイツは欧州債務危機においても好調な経済を維持し、EU内での政治的・経済的影響力を増している。危機への対応に際しては、EU各国政府に財政規律と構造改革を強く要請する立場をとっている。

2013年9月22日に連邦議会選挙が実施され、メルケル首相の高い人気を背景に同首相率いるキリスト教民主/社会同盟(CDU/CSU)が大きく得票率を伸ばした。一方、連立相手であった自由民主党(FDP)は5%条項(3)を超えることができず、戦後初めて連邦議会の議席を失った。CDU/CSUと社会民主党(SPD)が連立交渉を行った結果、12月にこれらの党による第3次メルケル政権が発足した。

外交面では、ドイツは、シリア国民連合支援のための共同資金調達メカニズムの立ち上げを主導したほか、イランの核問題においてもEU3+3の一員として積極的な役割を担っている。また、米国との関係では、米国家安全保障局(NSA)による通信傍受問題(4)について、事実関係の解明と再発防止案を求めている。

日本との関係では、2013年1月、安倍総理大臣とメルケル首相は電話会談を実施した。6月のG8サミットの際の首脳会議では、経済政策を中心に意見交換を行い、日EU・EPA交渉の進展が重要との点で一致した。また、岸田外務大臣とヴェスターヴェレ外相は、4月(於:ハーグ(オランダ))及び9月(於:ニューヨーク)に外相会談を実施し、東アジア情勢、日欧関係などについて意見交換を行った。

(5)イタリア及びスペイン

イタリアでは、2013年2月末に行われた上下両院総選挙の結果、上院で単独過半数を獲得した政党がなかったことから組閣が難航したが、4月、ナポリターノ大統領が2期目を務めることを受け入れることを条件に、二大政党である民主党(PD)と自由国民党(PDL)を中心とするレッタ政権が発足した。レッタ首相(PD)は施政方針演説において、規律ある財政を維持しつつ、国家債務を増やすことなく減税の実現及び経済成長を推進し、政治諸制度改革進展のない場合は辞任する覚悟で取り組む意向を表明した。

8月、ベルルスコーニ元首相(PDL党首)の脱税行為による有罪判決が確定したことで、一部が連立与党を離脱した。その後、12月にも議会の信任を得たレッタ政権は、2014年後半のEU議長国、2015年ミラノ国際博覧会へ向けた準備を進めている。

スペインでは、ラホイ政権が、厳しい緊縮財政・構造改革に取り組んでおり、緩やかに経済が回復しつつある。ユーロ圏諸国による支援を受けていた金融部門についても健全化が進み、2014年1月には支援プログラムが終了した。一方、若者の失業率は55%を超えて高止まりしており、緊縮政策に対する国民の不満を背景に、政権支持率が低下傾向にある。また、カタルーニャ州独立運動などの内政上の困難な課題もある。

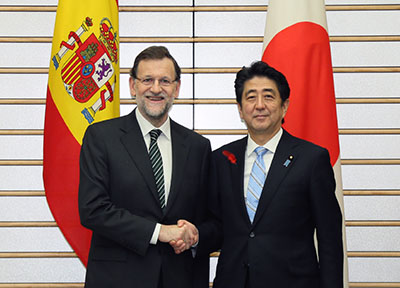

2013年は慶長遣欧使節団(支倉常長使節団)がスペインとイタリアに向かって日本を出発した1613年から400年目に当たる。イタリアについては、ローマ日本文化会館開館50周年にも当たることから、「杉本文楽曽根崎心中」のローマ公演を始めとする様々な文化行事が実施された。また、スペインについては、2013年から14年を「日本スペイン交流400周年」として、両国で様々な記念行事を実施している。この交流年を機に6月には、皇太子殿下がスペインを御訪問され、10月には、ラホイ首相が訪日して安倍総理大臣と首脳会談を行い、「平和、成長及びイノベーションのためのパートナーシップ」と題する首脳間共同声明を発出した(詳細については81ページの特集参照)。

スペイン南部アンダルシア州の小さな町の川沿いに、1人の侍の像が遠い彼方の祖国に思いを馳(は)せるかのように、静かに、そして、堂々とたたずんでいます。それは、4世紀前にはるか日本からスペインに渡った支倉常長の像です。

1613年、仙台藩主・伊達政宗は、日本からスペインへの最初の公式使節となる慶長遣欧使節団を派遣しました。常長が率いたこの使節団は、その2年前に東北地方を襲った慶長三陸大地震・大津波の復興事業の一環として、当時スペイン領だったメキシコとの貿易許可を求めて派遣されたといわれています。

日本とスペインは、それから400年後の2013年から2014年を「日本スペイン交流400周年」とし、相互理解の促進と二国間関係の新たな展望を拓くことを目指して、双方で様々な交流事業を実施しています。東日本大震災から2年後に、両国が歴史の絆を確認し、更に交流を深めていくことは、歴史のめぐり合わせといえるかもしれません。

2013年6月、交流年事業の開幕に当たって、皇太子殿下が交流年名誉総裁としてスペインを御訪問になり、マドリードでの歓迎式典や両国経済界による合同委員会、「サムライ支倉の大いなる旅」と題する開幕記念音楽会などに御臨席になりました。そして、各地で大変温かい歓迎をお受けになりました。

特に、慶長使節団が滞在し、その血を引くとされる「ハポン(スペイン語で「日本」の意)」姓の人々数百人が住むコリア・デル・リオ市では、沿道にあふれんばかりの市民が両国の国旗を手に、40℃の気温を圧倒するかのような熱気を持ってお迎えしました。市内の小学校では、子供たちが東日本大震災からの復興の願いを込めて、「花は咲く」を日本語で合唱しました。

一方、日本では2013年10月に交流年が開幕し、安倍総理大臣は、訪日したラホイ首相との間で、共同声明「平和、成長及びイノベーションのためのパートナーシップ」を発表し、日本スペイン修好通商航海条約締結150周年に当たる2018年までの5年間で両国関係を更に拡大・深化させることに合意しました。「第16回日本・スペイン・シンポジウム」では開会式でラホイ首相と岸田外務大臣が挨拶し、両国の有識者が成長の原動力としてのイノベーションや新興国市場における企業間協力などをテーマに、活発な議論を行いました。

交流年の折り返し地点となる2014年1月には、岸田外務大臣が同年最初の外国訪問先としてスペインを訪問しました。交流年の後半も、政治・経済分野での交流にとどまらず、日本とスペインの各地で芸術、文化、教育、スポーツなどの分野で多くの交流事業が予定されており、両国国民間の友好と親善が更に深まることが期待されています。

(6)その他の欧州地域

アイスランドでは、4月末に議会選挙が実施され、左派連立政権に代わり、中道右派連立政権が誕生した。アイスランドは、2008年の金融危機以降、経済再建に取り組んでおり、グンロイグソン新政権も、経済問題への取組を優先課題としている。また、同政権は、前政権が進めてきたEU加盟交渉を保留しており、国内の第三者機関による再評価を待って、今後の方針を決定する予定である。

アイルランドでは、経済危機を受け、2012年12月からEU/IMFによる財政支援プログラムが実施されてきたが、経済が回復しつつあることを受け、12月15日をもって終了した。日本との関係では、6月に安倍総理大臣が日本の総理として初めてアイルランドを訪問した。これを受けて、12月にケニー首相が実務訪問賓客として訪日し、安倍総理大臣と首脳会談を行い、イノベーションを活用した両国の経済成長に向けた協力などに関する共同声明を発表した。あわせて、日本によるアイルランド産牛肉及び牛内臓の輸入禁止措置の解除、日本産牛肉などのEUへの輸出の解禁が発表された。

オランダについては、3月に岸田外務大臣が同国を訪問し、軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)第6回外相会合に出席するとともに、ティマーマンス外相と外相会談を実施し、軍縮・不拡散分野での更なる協力や二国間経済分野の強化などについて協議した。4月には、ウィレム・アレキサンダー国王陛下の即位式御列席のため、皇太子同妃両殿下がオランダを御訪問になった。また、8月、松山外務副大臣が、ハーグ(オランダ)で開催された平和宮100周年記念式典に出席し、国際社会が紛争を平和的に解決する重要性について話し合った。

ノルウェーでは、9月に総選挙が実施された。2期8年にわたり、安定した政権運営をしていた中道左派連立与党に替わり中道右派の新政権が発足した。ソールベルク新首相は、施政方針演説において、①起業支援強化、②石油収入の教育・研究開発への重点的投入及びイノベーション力の回復、③移民政策の厳格化などを表明した。また、外交政策では引き続き国連、NATO、北欧理事会などに積極的に貢献する姿勢を維持している。

フィンランドについては、7月に、日本の航空会社によるヘルシンキ直行便が就航し、また、海上自衛隊の遠洋練習艦隊が初めてヘルシンキに寄港した。その際、小野寺防衛大臣がフィンランドを訪問するなど、二国間関係で大きな進展があった。さらに、10月にはトゥオミオヤ外相が訪日し、岸田外務大臣との間で、二国間関係や北欧・バルト諸国との協力関係の強化を議論した。

ポルトガルでは、コエーリョ政権が、トロイカ(EU、欧州中央銀行、IMF)から支援を受けるとともに、厳しい緊縮財政・構造改革に取り組んでいる。日本との関係では、2013年は、ポルトガル人の種子島漂着から470年目に当たり、双方で交流事業が行われたほか、ポルタス外相(7月に副首相昇任)の訪日、日本経団連ミッションのポルトガル訪問が実現した。

ルクセンブルクでは、18年間首相を務めてきたユンカー首相が、10月の国民議会選挙の結果を受けて退陣し、12月にベテル民主党党首が社会労働党及び緑の党との連立内閣を組閣し、首相に就任した。

西バルカン地域の安定は、国際社会全体の安定と繁栄にとって重要との認識の下、日本は、同地域の安定と発展に貢献してきた。こうした観点から、城内外務大臣政務官が1月にクロアチアを、4月にマケドニアとアルバニアを、5月にはモンテネグロを訪問し、また、岸外務副大臣が12月にセルビアとクロアチアを訪問し、日本としてこれら諸国の欧州統合を引き続き支援・支持していくことを伝達した。6月には、秋篠宮同妃両殿下が日本との間で外交関係樹立20周年を迎えたクロアチア、スロバキア、スロベニアを御訪問になった。また、スロベニアからは同国独立以来初となる大統領の訪日が実現した。

ウクライナとは、8月にキエフにおいて外相会談を実施し、両国の経済関係強化の方途について議論を行ったことに加え、原発事故後の対応において引き続き協力していくことを確認した。12月初旬には、EUとの連合協定が署名されなかったことへの反発から、大規模な反政府集会が発生した。日本は、反政府派とウクライナ警察との衝突により死亡者が出たことを深く憂慮する外務報道官談話を発出した。

ハンガリーについては、8月に岸田外務大臣が同国を訪問し、11月にはオルバーン首相が公式実務訪問賓客として訪日した。11月のオルバーン首相の訪日の際に行われた首脳会談においては、共同声明に署名し、普遍的価値で結ばれたパートナーとして、国際社会の平和と安定のために協力することで一致した。これらの往来を通じて、首相及び外相間で、経済関係の強化や人的交流の更なる深化を中心に、幅広く意見交換が行われた。

ルーマニアとは、2013年2月にコルラツェアン外相の訪日の際に外相会談を実施し、今後の協力の在り方を定めた共同声明に署名した。また、10月にはイスタンブールにて首脳会談を行った。12月には岸外務副大臣がルーマニアを訪問した。これらの会合において日ルーマニア経済関係の強化等について議論がなされた。

(7)ヴィシェグラード4(V4)、GUAM、北欧・バルト諸国との協力

日本は、ヴィシェグラード4か国(ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー)との間で対話・協力を進めてきたが、「V4+日本」協力が10周年を迎えた2013年の6月、安倍総理大臣がワルシャワ(ポーランド)を訪問し、初となる「V4+日本」首脳会合を実施した。首脳会合では、民主主義や法の支配といった普遍的価値の重要性を確認するとともに、東欧諸国や西バルカンの欧州統合の支援において連携していくことを確認した。また、「V4+日本」安全保障セミナーの開催を始めとする安全保障分野での具体的協力や、経済分野での協力を進めていくことを確認したほか、国民間交流の促進に向けて2014年を「V4+日本」交流年とすることで一致した。

また、2013年7月から2014年6月までV4議長国を務めるハンガリーとも、8月の岸田外務大臣のハンガリー訪問時や、11月のオルバーン・ハンガリー首相訪日の際に、「V4+日本」協力を更に強化していくことを確認した。

11月には、第5回「V4+日本」外相会合が実施され、ハンガリーのブダペストで開催された「V4+日本」ODAセミナーにおける合意に基づき、東欧諸国や西バルカンにおいてV4各国との初となる経済協力プロジェクト(モルドバの医療プロジェクトなど3件)の実施を確認した。6月の「V4+日本」首脳会合の合意を受けて、具体的な施策を順次実現していくことに合意した。

また、日本は、GUAM(グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバによる地域機構)と、「GUAM+日本」の枠組みで対話と協力を進めている。GUAM側は日本の最先端技術に関心を持っており、GUAM政府関係者を招き、観光、エネルギー安全保障、運輸、農業などに関するワークショップやセミナーの開催などの協力を行っている。特に観光分野では、日本からの支援をいかした積極的な日本人観光客誘致が行われている。

日本は、北欧及びバルト地域を全体として捉え、同地域への関与を強化していくため、11月にデリーで北欧・バルト8か国(NB8)との外相会合を開催し、日本とNB8が今後取り組む共通の課題として、平和構築、北極、女性の社会参画、イノベーションを活用した経済成長などを特定した。

1 幅広い分野における協力を規定したもので、一般にEU加盟に向けた第一歩とされている。

2 2008年、セルビア南部コソボ自治州が独立を宣言し、その後日本を含む多くの国が国家承認。セルビアとコソボとの間で対立が続いていたが、2011年3月にEU仲介の下で直接対話が開始されていた。

3 ドイツでは、得票率5%に届かなかった政党は、原則として連邦議会で議席を確保できない。

4 メルケル・ドイツ首相等の携帯電話がNSAにより監視されていたかもしれないとする問題