2 安心して住める魅力ある国造り

(1)エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給確保

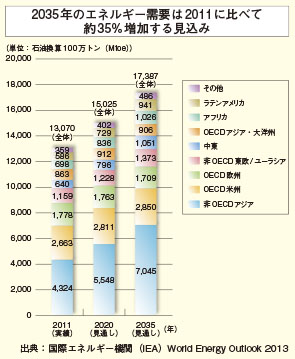

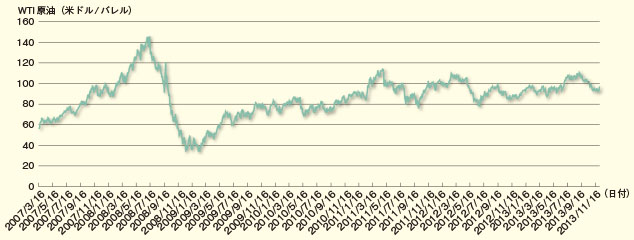

近年、原油価格は、新興国などのエネルギー需要の増加と獲得競争の激化、資源ナショナリズムの台頭、中東情勢の流動化などにより、依然として高い水準にある。2013年は、エジプト情勢やシリア情勢を受けた地政学的リスクの高まりや米国の原油在庫減少を背景に、原油価格が上昇し、9月にはWTI原油価格は一時110米ドル台と2年ぶりの高値をつけた。また、ガス価格は、日本を含むアジア地域では主に原油価格にリンクしているため、高い水準で推移している。一方、米国の「シェール革命」で米国内のガス価格は低位に推移しており、欧州やアジアの市場のガス価格との間で価格の乖離(かいり)が続いている。

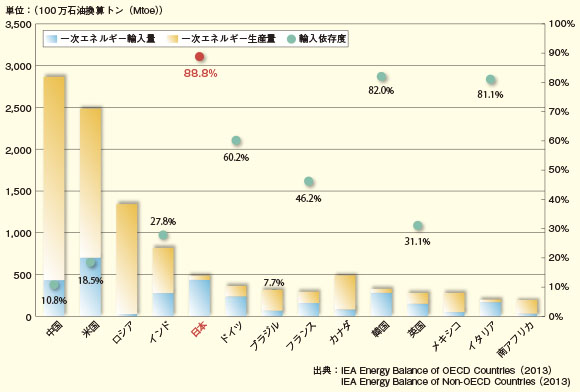

東日本大震災以降、日本の発電における化石燃料の占める割合は、震災前の6割強から約9割に達しており、円安傾向も相俟って、燃料調達費は貿易収支を圧迫している。2013年4月に開催された第2回燃料調達コスト引下げ関係閣僚会合で、燃料調達費の引下げを早期に実現し、貿易収支を改善するために、「燃料調達コスト引下げに向けた当面のアクションプラン」が決定された。

ア エネルギー・鉱物資源の安定供給確保

(ア)資源産出国との包括的・互恵的な関係の強化、供給元の多角化、輸送路の安全確保等

エネルギー・鉱物資源の安定供給確保のために、日本は、資源産出国との間で、首脳及び閣僚レベルでの働きかけや、資源分野における技術協力や人材育成などのODAを活用した協力など、包括的かつ互恵的な関係の強化に取り組んでいる。例えば、4月末から5月初頭にかけて安倍総理大臣はロシア、サウジアラビア及びアラブ首長国連邦を日本企業と共に訪問した。ロシアとの間では「日露パートナーシップの発展に関する共同声明」を発表した。また、サウジアラビア及びアラブ首長国連邦との関係では、「安定と繁栄に向けた包括的パートナーシップ」を宣言し、中東諸国との包括的・重層的な関係を築く転機となった。エネルギー・鉱物資源の供給源の多角化に向けた取組としては、2月の訪米時に、安倍総理大臣からオバマ米国大統領にLNG(液化天然ガス)の対日輸出の早期承認の要請を行った。また、シェールガス由来のLNGの輸入に向けた米国への働きかけのほか、ロシア、カナダ、アフリカなどにおける石油・天然ガス開発・生産、インドなどにおけるレアアース開発のための官民一体の取組なども行っている。これらの結果、例えば、米国からのLNG輸入については、2013年に日本企業が参画する3件のLNGプロジェクトで輸出承認が下り、最短で2017年以降に米国からのLNG輸入が開始される見込みとなっている。

原油総輸入量の約9割が通過する中東から日本までの海上輸送路やソマリア沖・アデン湾などの国際的に重要な海上輸送路において、海賊事案が多発している。このため、航行の安全確保が重要な課題となっている。日本は、沿岸各国に対し、海賊の取締り能力の向上、関係国間での情報共有などの協力、航行施設の整備支援を行っているほか、ソマリア沖・アデン湾に自衛隊を派遣して世界の商船の護衛活動を実施している(第3章第1節5(1)「開かれ安定した海洋」参照)。

2013年2月には、エネルギー・鉱物資源の獲得や安定供給に重点的に取り組むため、在外公館の体制強化を目的とし、合計50か国55公館に「エネルギー・鉱物資源専門官」を配置した。また、エネルギー・鉱物資源の安定供給確保の点で重要な国を所轄する一部在外公館の職員を招集して、「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を開催した。同会議では、資源確保における現在の取組の状況や今後の方向性について活発な議論を行った。

(イ)エネルギー・鉱物資源の安定供給に向けた国際的な連携・協力の推進

エネルギーの安定供給に向けた国際的な連携・協力のため、日本は、国際エネルギー機関(IEA)の諸活動に積極的に参加している。その際、世界のエネルギー市場の動向、中長期的な需給見通し、資源産出国の動向などの迅速かつ正確な把握に努めている。2013年11月に開催された第24回IEA閣僚理事会では、「明日のエネルギーのためのグローバル・シナジー」をテーマに議論が行われた。

天然ガス価格に関しては、日本は前年に続き、2013年9月にLNGの生産国・消費国双方の官民が集う国際会議「第2回LNG産消会議」(経済産業省及びアジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)主催)を開催した。LNG市場の長期需給見通し、地域間価格差の是正、取引市場の透明化などについて議論を行い、LNGの輸入価格引下げのための国際LNG共同研究会の発足に合意した。

また、日本は有限なエネルギー・鉱物資源の適切な開発・利用に関する「採取産業透明性イニシアティブ(EITI)」を支援している。さらに、エネルギーに関する原料・産品貿易の自由化や通過の促進、投資の促進・保護などを規定するエネルギー憲章条約(ECT)の実施において、国際的な協力を進めている。

イ 海洋(大陸棚・深海底)

国土面積が小さく天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵されている海底資源は、経済的な観点から重要である。日本は、海洋における権益を確保するため、国連海洋法条約に基づき所要の取組を進めている。200海里を超える大陸棚の限界の設定については、2012年に日本は、大陸棚の延長を申請した7海域のうち6海域について大陸棚限界委員会(CLCS)から勧告を受けた。日本は、勧告が行われず先送りとなった1海域について早期に勧告が行われるよう、引き続き努力している。

深海底については、2012年7月、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が、国際海底機構(ISA)に対し、南鳥島沖の深海底を探査鉱区とするコバルトリッチクラスト(5)の探査に関する業務計画を申請した。2013年7月、第19回ISA理事会において、この業務計画が承認されたことを受け、2014年1月、JOGMECは、ISAとの間でコバルトリッチクラスト探査契約を締結し、15年間にわたり当該鉱区を探査する排他的な権利を取得した。

ウ グリーン成長及び低炭素社会構築への取組

日本は、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力、海洋利用など)利用や省エネなどの推進を通じて、開発途上国を始め国際社会におけるグリーン成長の実現や低炭素社会の促進に向けた貢献(人材育成、国際的枠組みを通じた手法・経験の提供など)を行っている。

再生可能エネルギーの普及や持続可能な利用の促進に向け、日本は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)に積極的に関与している。また、2013年2月、国際セミナー「世界とともに歩むTOHOKUのまちづくり-世界と取り組み、世界へ広がるスマートコミュニティ」を主催し、被災地を含めた日本での再生可能エネルギーの導入加速の可能性やその実現手段などについて議論を行った。

東日本大震災から2年を迎え、また、福島市で開催された国際エネルギー・セミナー「被災地復興へ向けたスマートコミュニティ提案」から1年後の機会を捉えて、2013年2月、外務省において、国際セミナー「世界とともに歩むTOHOKUのまちづくり-世界と取り組み、世界へ広がるスマートコミュニティ-」が開催されました。本セミナーでは、被災地におけるまちづくりの取組やその発信に関するフォローアップが行われ、被災地や世界の都市が直面する持続可能なまちづくりという共通の課題を、国際社会が連携してどのように取り組んで行くべきかについて活発な議論が行われました。

基調講演においては、名越一郎岩手県宮古市副市長から、「宮古市版スマートシティー」、「エネルギーを自分たちの手で」、「挑戦をみんなの誇りに」のスローガンの下に進められた「宮古市ブルーチャレンジプロジェクト」(電気・熱・水素エネルギーを生産する木質バイオマス施設の整備を中核とした復興モデル事業)等についての説明があり、復興にかける熱い想いが示されました。

パネルディスカッションでは、福島県南相馬市及び宮城県の復興状況や、具体的なスマートコミュニティ事業について紹介がありました。また、IEA(国際エネルギー機関)やIRENA(国際再生可能エネルギー機関)からは、南相馬市視察等を踏まえ、エネルギー源の多様化やエネルギーロスの削減に着目すること、再エネ導入加速のための実現手段等について提言がありました。

米国及びデンマークからも、被災地のまちづくりに関するこれらの国々による協力について紹介があり、被災地出身の出席者からは諸外国からの支援に対する謝意が表明され、小さな集落の再建や高齢化への対応等も含め、諸外国のまちづくりを模範にしたいとの発言がありました。また、参加した外交団や国際機関の関係者からは、被災地の経験や取組は国際社会にとっても重要であり、引き続きそうした経験を共有してほしいとの希望が表明されました。

外務省としては、国際社会が、被災地復興に携わる関係者に対して、その先駆的な知見や技術を共有できるよう「橋渡し」をするとともに、日本が被災地復興を通じて得た教訓や成果を発信して世界に貢献できるよう引き続き取り組んでいきます。

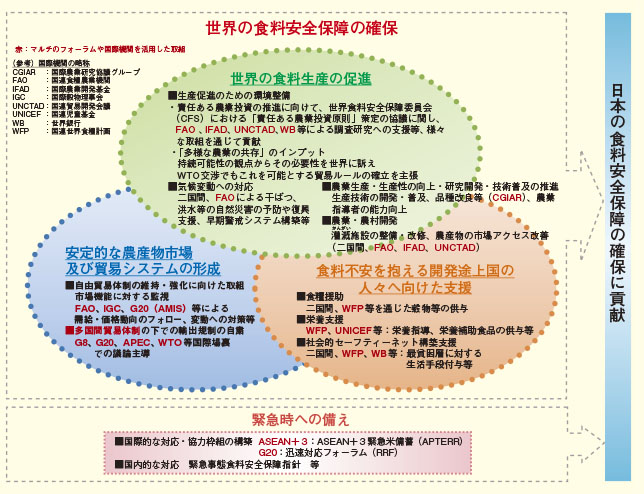

(2)日本の食料安全保障の確保

最近の国連の報告によると、世界の人口は2050年までに約96億人に達すると見込まれ、これに対応するためには、食料生産を現在の水準から約70%増大させる必要があるとされている。食料の多くを輸入する日本にとって、世界の食料安全保障の確保は日本の食料安全保障の確保に資するものである。国内の生産増大とともに、世界の食料生産を促進し、安定的な農産物市場や貿易システムを形成する必要がある。

国連食糧農業機関(FAO)によれば、世界で約8.4億人が栄養不足に苦しんでいるが、今後適切な措置がとられれば飢餓(きが)の水準を1990年との比較において2015年までに半減させる、というMDGsの達成は可能な範囲であるとしている。国際穀物価格は、依然高い水準で推移しており、また、天候などの要因によって価格が大きく変動しやすい状況になっている。食料不安に苦しむ開発途上国の人々の窮状を緩和し、MDGsの達成に貢献することは、引き続き日本を始めとする国際社会の責務である。

ア 食料安全保障に関する国際的枠組みにおける協力

2012年のG8キャンプ・デービッド・サミット(於:米国)で策定された「食料安全保障及び栄養のためのニュー・アライアンス(ニュー・アライアンス)」に基づき、日本は米国とともにモザンビークの共同リード国(6)として積極的に関与している。

2013年6月に横浜で開催された第5回アフリカ開発会議(TICAD V)では、日本は、アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)の継続実施、小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト(SHEP)の対象国拡大、責任ある農業投資の推進などを表明した。

また、日本は2013年9月のG20サンクトペテルブルク・サミット(於:ロシア)において、農業生産の増大や生産性の向上、市場情報や市場透明性の向上など、食料安全保障分野の議論を各国と協力の上、推進した。2011年のG20カンヌ・サミット(於:フランス)において創設された農業市場情報システム(AMIS)に対しても、日本はプロジェクト支援を実施している。

2013年1月と6月には「APEC食料安全保障に関する政策パートナーシップ」がインドネシアにおいて開催された。APEC地域における永続的な食料安全保障を提供するため、日本が中心となって「2020年に向けたAPEC食料安全保障ロードマップ」を作成した。また、農業生産の拡大に向け、日本が国際的な議論を主導している「責任ある農業投資」に関するセミナーを7月にメダン(インドネシア)で開催した。9月には「APEC食料安全保障に関するワークショップ」を東京で開催し、農業投資の促進、農業の多面的機能、官民パートナーシップ(PPP)を活用したフードロスの削減や食品安全の向上について議論を深めた。

このほか、ASEAN+3(日本、中国、韓国)緊急米備蓄(APTERR)協定が2012年に発効し、国際的な協力の取組が進められている。2013年にはラオスにおける洪水被害やフィリピンにおける台風被害に対し、日本はコメ支援を実施している。

イ 「責任ある農業投資」の促進に向けた日本の取組

開発途上国に対する国際農業投資が急増し、一部の報道などで「農地争奪」等と報じられ、国際的に問題となった。このような問題に対処しつつ投資を促進し、開発途上国における農業開発を推進すべく、日本は投資受入国、小農を含めた現地の人々、投資家の三者が裨益(ひえき)する「責任ある農業投資」イニシアティブを提唱した。2010年4月には、4国際関係機関(FAO、IFAD、UNCTAD、世界銀行)により「責任ある農業投資原則」(PRAI)が策定された。

PRAIも考慮した責任ある農業投資のための原則は、より広い関係各方面からの支持を得るため、世界食料安全保障委員会(CFS)でその策定のための議論が行われている。各加盟国のほか民間団体や市民社会組織も議論に参加している。日本は、現場の実践事例を議論に反映させるため、4国際関係機関が2013年から実施している「責任ある農業投資に関する未来志向の調査研究」において、財政支援を行うなど、この取組に引き続き積極的な貢献を行っている。

ウ 漁業(マグロ・捕鯨問題など)

世界的な人口増加と食料不足が予想される中、日本は世界有数の漁業国、水産物の消費国として、国際的な水産資源の適切な保存管理やその持続可能な利用のための協力に積極的な役割を果たしている。例えば、「北太平洋の公海漁業資源の適切な利用を目的とした北太平洋公海漁業資源保存条約」の作成に主導的役割を果たし、7月には同条約の最初の締約国となった。こうした貢献が評価され、同条約の事務局が東京に設置されることとなった。

マグロ類は、地域漁業管理機関を通じて資源の保存管理が行われているが、一部のマグロ類は資源の減少が深刻化している。日本は、マグロ類の漁業国であると同時に輸入国として、マグロ類資源の保存管理措置の強化に向けた議論を主導している。例えば、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)では、資源回復に向け、クロマグロの未成魚(3歳以下)の漁獲枠を削減したほか、メバチの漁獲規制を段階的に強化することが日本のイニシアティブにより、決定された。

捕鯨については、2012年の第64回国際捕鯨委員会(IWC)年次会合(於:パナマシティ(パナマ))において隔年開催化が決定されたため、2013年は会合が開催されなかった。日本は、鯨類を含め水産資源は科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべきとの立場から、IWCに引き続き取り組んでいく考えである。

5 水深1,000m~2,000mの海山の頂部や斜面を、厚さ数cm~数10cmでアスファルト状に覆っている、コバルト、ニッケル、白金等のレアメタルを含む鉄・マンガン酸化物。

6 ニュー・アライアンスの国別協力枠組みを加速化するために、対象国と共に協力枠組みの策定及び実施を主導する国