5 国際公共財(グローバル・コモンズ)

(1)開かれ安定した海洋

近年、資源の確保や自国の安全保障の観点から各国の利害が衝突する事例が増えている。特に南シナ海においては沿岸国と中国との間で領土権等をめぐる争いが発生しており、海洋における法の支配、航行の自由の確保・推進に懸念が生じている。

力ではなく、法とルールが支配する海洋秩序に支えられた「開かれ安定した海洋」は、日本だけでなく国際社会全体の平和と繁栄に不可欠な公共財であり、これを維持・発展させていくことが必要である。このような観点から、日本は海洋秩序の安定・維持と航行・飛行の自由や安全の確保に尽力している。

ア 海洋の秩序

(ア)日本にとっての海洋秩序の重要性

日本は、四方を海に囲まれた海洋国家であり、石油、鉱物などのエネルギー・資源の輸入のほぼすべてを海上輸送に依存している。また、国土面積が小さく、天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵される海底資源は、経済的な観点から重要である。それらを確保するためにも、日本は海洋秩序の安定・維持に積極的に貢献する必要がある。

(イ)国連海洋法条約と日本

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約:UNCLOS)は、「海の憲法」とも呼ばれ、「法の支配」に基づく海洋秩序の根幹を成す条約である。同条約は、公海における航行の自由及び上空飛行の自由を始めとする海洋の利用に関する諸原則、海洋の資源の開発やその規制などに関する国際法上の権利義務関係を包括的に規定する。さらに、同条約によって、国際海洋法裁判所(ITLOS)、大陸棚限界委員会や国際海底機構という国際機関が設立されている。同条約は、2012年に、採択から30周年を迎え、2013年8月現在、165の国とEUがこれを締結するなど、その普遍性も高まっている。

世界の主要な海洋国家である日本にとって、同条約が根幹を成す海洋秩序は、日本が海洋権益を確保し、海洋に関する活動を円滑に行うために不可欠なものである。このため、日本は、同条約の更なる普遍化と適切な実施の確保のために、同条約の締約国会議などでの議論に積極的に貢献するとともに、同条約の下での公正な海洋秩序の構築、維持及び発展に尽力している。

(ウ)国連海洋法条約に基づき設置された国際機関に対する日本の貢献

ITLOSは、海洋に関する紛争の平和的解決や海洋分野における法秩序の維持と発展のために、国連海洋法条約に基づき設置された裁判所である。海洋国家であり、また国際社会における「法の支配」を推進する日本にとって、ITLOSが果たす役割は重要である。日本は、ITLOSに対し、財政的貢献のみならず、柳井俊二裁判官(2011年からITLOS所長)を輩出するといった人的貢献も行っている。

また、日本は、同じく同条約に基づき設立された大陸棚限界委員会や国際海底機構に対しても、財政的貢献を行っているほか、設立時から継続して委員を輩出するといった人的貢献も行っている。

イ 海上安全保障

航行・飛行の自由や安全の確保に関しては、日本は、アジア及びアフリカでの海賊対策を始め、様々な取組や各国との緊密な連携・協力を通じて、積極的な貢献をしている。

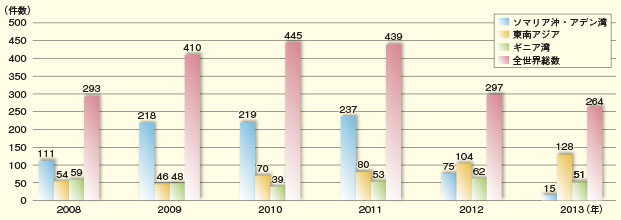

(ア)ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

国際商工会議所(ICC)国際海事局(IMB)の発表によれば、2013年のソマリア沖・アデン湾での海賊・武装強盗事案(以下「海賊等事案」という。)の発生件数は15件を数えた。発生件数は前年(2012年)の75件に比べ大幅に減り、乗っ取り数も2件と、前年の14件を大幅に下回った。これは、各国海軍などによる海上取締活動、各国商船による自衛措置の実施などの取組が一定の成果を上げたことを示すものといえる。しかしながら、ソマリア沖の海賊は、依然として多数の船舶と人質を拘束しているほか、その活動領域をアデン湾東方や西インド洋まで拡大するなど、引き続き船舶の航行安全にとり大きな脅威となっている。

日本は、2009年からソマリア沖・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦2隻及びP-3C哨戒機2機を派遣し、海賊対処行動を実施している。2013年7月、日本政府は、海賊対処法に基づく海賊対処行動を2014年7月23日まで更に1年間延長することを閣議決定した。また、2013年12月から、海賊対処を行う海上自衛隊は、従来のエスコート方式による護衛に加え、第151連合任務部隊(CTF151)に参加し、ゾーンディフェンス(33)を実施している。

海上自衛隊の護衛艦2隻(海上保安官8人が同乗)は、2013年の1年間に106回の護衛活動で380隻の商船を護衛した。加えて、P-3C哨戒機は、ジブチ共和国内に設置された自衛隊独自の活動拠点を基点にして、217回の任務飛行を行い、警戒監視や情報収集、他国艦艇への情報提供を行った。自衛隊が提供した情報に基づいて各国海軍が海賊の武装解除を行った例も多く、海上自衛隊の活動は、各国政府や民間船舶関係者から高く評価されている。

日本は、ソマリア沖において海賊等事案が急増した原因がソマリア情勢の不安定化にあることを踏まえ、ソマリア沖海賊問題の根本的な解決に向けて、関係国・国際機関と緊密に連携しつつ、ソマリア周辺国の海上保安能力の向上やソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を推進している。

日本は、国際海事機関(IMO)の設置した基金に対し、計1,460万米ドルを拠出している。同基金を通じて、イエメン、ケニア及びタンザニアに情報共有センター(ISC)が設置されたほか、ソマリア及びその周辺国の海上保安能力向上のための地域訓練センター(ジブチ)の建設が進められている。また、これら各国における海賊の訴追及び取締能力向上支援のための国際信託基金に計350万米ドルを拠出している。同基金を通じて、ソマリア周辺国の法廷などの整備や裁判所関係者の訓練・研修が実施されている。このほかにも、日本は2013年4月から、海賊対策を含めたソマリア周辺国の海上保安能力強化を目的として、ジブチ沿岸警備隊の能力拡充のための技術協力プロジェクトを実施している。

また、ソマリアの安定に向けては、日本は、2007年以降、治安向上、人道支援、雇用創出及び警察支援のため、総額2億9,803万米ドルを拠出している。

私は、運輸省(当時)で海事行政に携わった後、1989年に日本政府から派遣されて以来、IMO職員として国際海運に関する様々な課題に取り組み、2011年には、日本政府からの候補として事務局長選挙で当選し、2012年1月から事務局長を務めています。

1912年のタイタニック号の事故以来、旅客船や外航貨物船の安全基準は、国際条約で取り決められてきましたが、1948年に、戦後の国際海運秩序の発展のため、新たな国連の専門機関としてIMOが設立されてからは、この国際機関が国際海運を規制する様々なルールを策定してきました。

IMOを設立した条約は、10年間発効しませんでしたが、当時大きな船腹量を持った日本が条約を締結することにより、1958年にようやく発効しました(注)。このため、当時、日本はIMOの父と言われていました。

その後、活動の範囲は広がり、現在は、地球温暖化対策を含む海洋環境規制や海上セキュリティ、開発途上国の船員教育や海事育成のための技術協力、円滑な海運を阻害する措置の廃止のための国際協力などをその任務としています。また、国連ソマリア沖海賊対策コンタクトグループと共に海賊対策を進め、日本政府の支援を得てジブチに地域訓練センターの設立を進めています。

事務局長の任務は、予算、人事、事業の推進などのマネジメントのほか、国連や様々な国際機関でIMOを代表したり、加盟国の外交団や王室代表に対応することなど多岐にわたります。国際公務員の仕事の魅力は、出身国を含む特定の国の利害を超えて、あくまで中立的な立場で国際社会の利益のために働くことですが、事務局長のポストは、まさにその醍醐味を味わえるものです。

国連とその専門機関には、やり甲斐のある仕事が多くあります。日本の若い方々には、国連に入って働き、国際社会の発展のために日本人として貢献することに大いに興味を持っていただけるよう期待します。

国際海事機関事務局長

関水康司

(注) IMOを設立した条約は、当時総トン数100万トン以上の船腹量を有した7か国を含む21か国の締結が発効の要件となっていた。

(イ)アジアにおける海賊対策

アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)は、日本が主導し作成され、2006年に発効した。シンガポールに設立されたReCAAPの情報共有センター(ReCAAP-ISC)では、各締約国が海賊・武装強盗情報を共有することができ、国際的にも高く評価されている。

ソマリア沖・アデン湾の海賊対策として、イエメン、ケニア及びタンザニアに設置された情報共有センターを始め、ReCAAPをモデルとした地域協力が進められている。日本は、ReCAAP-ISCに対する資金拠出を通じ、こうした取組を支援しており、2014年1月には、ReCAAP-ISCと上記3センターの会議が開催された。

(2)サイバー

サイバー空間における脅威は日々増大しており、日本の政府機関、民間企業などに対するサイバー空間を利用した侵害行為や敵対行為(サイバー攻撃)も増加している。サイバー攻撃に関する近年の傾向としては、匿名性が高く、痕跡が残りにくい、また、地理的・時間的制約を受けることが少なく、短期間のうちに不特定多数の者に影響を及ぼしやすいといったサイバー空間の特性の利用が挙げられる。特定の目的を持つと考えられる高度なサイバー攻撃が活発になっていることで、いくつかの攻撃については、国家の関与が指摘されている。これは、一国のみで対応することは極めて困難な世界共通の切迫した課題であり、国際社会全体としての連携や協力が不可欠となっている。

多様化し、高度化するサイバー攻撃に対しては、国家、国民の生命や財産を守るための能力や制度を構築することが、国家安全保障上及び経済上の大きな課題である。そのため、日本は、サイバー空間を利用した行為に対する従来の国際法の適用の問題や規範の策定といった国際的なルール作り、サイバー攻撃への対処能力の強化、信頼醸成などの取組を共通の認識を有する関係国などと共に進めている。特に、サイバー空間における国際的なルール作りにおいては、サイバー空間を利用した行為に対しても従来の国際法が当然適用されるとの立場の下に、国際場裏での議論に積極的に参画している。2013年5月には、外務大臣が情報セキュリティ政策会議(34)の構成員となり、同会議において決定された、国際連携・共助のための「サイバーセキュリティ国際連携取組方針」に基づき、国際社会との連携に取り組んでいる。

多国間の枠組みでは、2013年4月のG8外相会合で、主要な議題の1つとしてサイバーセキュリティーに関する議論が行われた。また、日本は、2013年10月のサイバー空間に関するソウル会議に政府代表団を派遣した。さらに、サイバー空間に関する国際的な行動規範作成や信頼醸成措置及び能力構築等についての議論を行うため、15か国により開催された国連におけるサイバー安全保障に関する政府専門家会合にも、2013年には2回、外務省のサイバー政策担当大使を派遣している(1月及び6月)。アジア地域においても、ASEAN地域フォーラム(ARF)やASEAN+3会合などの枠組みの下、「日ASEAN国境を越える犯罪に関する閣僚会議」などでサイバー分野に関する議論が始まっている。日本としても、アジア諸国との協議・対話を通じて、同地域でのサイバー空間に対する関心や関与をより高めるべく努めている。また、日本は、サイバー犯罪に対する国際協力を進めるためのサイバー犯罪条約のアジア地域初の締約国である。この条約は、現時点ではサイバー空間の利用に関する唯一の多数国間条約であり、この条約に従ってより多くの国がサイバー犯罪の予防と対処に努めることが望ましい。日本は、この条約の普及及び締約国拡大に向け、サイバー犯罪条約委員会での議論に積極的に参加し、ASEAN地域に対する能力構築支援の普及に努めている。

二国間の取組としては、米国、英国及びインドとの間でサイバー分野での協議・対話を実施するとともに、北大西洋条約機構(NATO)やその他の主要先進国・機関などと様々な場で意見交換を行っている。米国とは、2013年5月の日米サイバー対話において、脅威認識の共有、重要インフラ防護を始めとするサイバー領域での具体的対処の在り方、国際的なルール作りといった分野での協力を深化させることで一致している。また、ロシアとは、2013年11月の日露外務・防衛閣僚協議(「2+2」)でサイバー安全保障協議の立ち上げ・定例化に合意している。このように、日本は各国などとの協議・対話や国際会議などへの参加により、連携・協力を行ってきている。これらを引き続き推進するとともに、国際社会との連携や官民協力を促進し、より一層、サイバー空間における安全保障上の課題に取り組んでいく。

(3)宇宙

近年、宇宙利用国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進み、宇宙ゴミ(スペースデブリ)対策や衛星同士の衝突の回避、さらには衛星破壊(ASAT)実験のような行為の制限が必要となり、国際的な規範作りの必要性が高まっている。また、宇宙技術は、日本の安全保障を確保していく上で有益な手段の1つである。このように宇宙空間が持つ外交・安全保障上の意味は近年ますます大きくなっており、外務省は2012年に総合外交政策局に宇宙室を設置し、以下のような取組を行っている。

ア 宇宙空間の活用に関する国際的な規範作り

安全な宇宙環境を醸成するため、日本は国際的な規範作りに積極的に参加している。

衛星衝突・スペースデブリのリスク軽減、ASAT実験・行為の抑制などに関する「宇宙活動に関する国際行動規範」EU案については、5月にキエフ(ウクライナ)、11月にバンコク(タイ)でそれぞれ開催された2回のオープンエンド協議への参加を始め、ASEAN諸国に対する同行動規範の議論への参加の働きかけを行うなど、同行動規範の採択に向けて積極的な活動を行った。12月にはハノイ(ベトナム)で開催された第20回アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF-20)を利用し、日本の有識者がスペースデブリの問題点や規範作りの重要性などについて講演を行うなど、日本として宇宙環境の保全や規範作りの重要性に対するアジア太平洋地域諸国の意識向上に努めた。

宇宙空間の平和利用などに関する議論を行う場である国連宇宙空間平和利用委員会(UNCOPUOS)では、日本人として初めて、堀川康独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)技術参与(外務省参与)が議長を務めている。このほか、2013年のUNCOPUOS本委員会において、UNCOPUOSの将来の役割を提言する討議ペーパーを提出するなど、多国間による宇宙協力の推進に貢献した。また、UNCOPUOSの法律小委員会の議題の1つである「国際協力メカニズムのレビュー」におけるワーキンググループでは、青木節子慶應義塾大学教授が議長を務め、さらには、科学技術小委員会において、宇宙活動の長期的持続可能性を確保するためのガイドライン(指針)についての議論に積極的に貢献している。

イ 宇宙をめぐる国際協力の推進

日本は、衛星本体のみならず、技術的知見や人材育成も含んだ宇宙関連システムをパッケージとして国際展開することを通じて、各国への支援を推進している。また、宇宙技術を活用したODAの実施により、気候変動、防災、森林保全、資源・エネルギーなどの地球規模課題への取組に貢献している。

さらに、二国間及び多国間での対話を推進している。米国との間では、3月に宇宙の民生分野と安全保障分野を包括的に取り扱った初めての会合である「宇宙に関する包括的日米対話」を立ち上げたことを始め、日米宇宙政策協議(民生・商業利用)など、多くの意見交換を行った。また、EUとの間では、11月に日EU宇宙政策対話の立ち上げに合意した。

2014年1月にワシントンDCで開催された国際宇宙探査フォーラム(ISEF)に参加し、同フォーラムは、次回は2016年又は2017年に日本で開催されることになった。

ウ 安全保障政策の一環としての宇宙政策の推進

安全保障上、宇宙の開発利用は極めて重要であり、日本では特に米国との安全保障分野に関する宇宙協力を推進している。5月、日米宇宙状況監視(SSA)協力取極を締結し、10月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)では、この分野における協力の推進の必要性を確認した。

また、7月には安全保障分野における日米豪宇宙協議を開催し、二国間及び多国間の宇宙協力について幅広く意見交換を行った。

33 艦艇が特定の海域の中にとどまって警戒監視を行うことにより、航行する船舶を海賊行為から防護する活動。海域は、ソマリア沖・アデン湾のうち、CTF151司令部から参加する各国の部隊の艦艇に対して割り振られる。

34 情報セキュリティ政策会議は、日本の情報セキュリティ問題の根幹に関する事項を決定する会議。議長は内閣官房長官。