6 国際社会の安定に向けた取組

(1)国際連合(国連)

ア 日本と国連の関係

2013年9月に開会した第68回国連総会には、安倍総理大臣及び岸田外務大臣が出席した。安倍総理大臣は一般討論演説を行ったほか、ハドソン研究所主催行事及びニューヨーク証券取引所でもスピーチを行った。また、オランド・フランス大統領、ローハニ・イラン大統領、シャリフ・パキスタン首相、アッシュ第68回国連総会議長、潘基文(パンギムン)国連事務総長との会談や、アフリカ地域経済共同体議長国(RECs)との首脳会合を行った。このほか、ミレニアム開発目標(MDGs)特別イベント、サイドイベント「ポスト2015:保健と開発」、核軍縮ハイレベル会合に出席し、「日本の再生~女性が輝く社会の実現~」をテーマとしたレセプションを開催した。さらに、米国有識者、ニューヨークで活躍する女性、国連日本人職員との懇談を行った。

安倍総理大臣は、一般討論演説において、「女性が輝く社会」の実現に焦点をあて、女性の社会進出を促すことで成長率を高める(「ウィメノミクス」)べく、国内での改革を進展させると同時に、今後、3年間で30億米ドルを超す政府開発援助(ODA)を実施するなど国際的な取組に積極的に貢献することを表明した。また、「積極的平和主義」の考えの下、世界の平和と繁栄に積極的に貢献する姿勢を表明した。さらに、シリア難民支援や周辺国支援として、新たに6,000万米ドル相当の追加支援を発表した。

岸田外務大臣は、サイドイベント「ポスト2015年:保健と開発」及び国連安保理改革に関するG4外相会合の議長、軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)第7回外相会合の共同議長を務めた。このほか、核軍縮に関する国連総会ハイレベル会合、シリア・フレンズ閣僚会合、日・カリコム外相会合など20の多国間会合及び地域機関との会合に出席した。また、9か国(英国、フランス、ドイツ、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ミャンマー、イラン、エジプト)の外相とそれぞれ会談を行った。

このように、世界中の国の要人が集まる国連総会の「場」を最大限活用して、地球規模課題解決に向けた日本の多国間外交を展開するとともに、各国要人との二国間会談を精力的にこなして二国間関係の強化を図り、国際社会に向けて日本の政策や立場を積極的に発信した。

一方で、国連からは、2013年6月に、潘基文国連事務総長が第5回アフリカ開発会議(TICADV)に出席するため訪日したほか、8月には、イェレミッチ第67回国連総会議長が訪日し、広島での平和記念式典に出席した。

イ 国連安全保障理事会(国連安保理)、国連安保理改革

(ア)国連安全保障理事会

国連安保理は、国連の中で、国際社会の平和と安全の維持について主要な責任を有している。国連安保理決議に基づく国連PKOなどの活動は多様さを増しており、大量破壊兵器の拡散、テロなどの新たな脅威への対処など、年々、その役割は拡大している。

日本は、過去10回安保理非常任理事国を務め、引き続き国連安保理の意思決定に主体的に参画する観点から、2015年の非常任理事国選挙に立候補している。

(イ)国連安保理改革

国連安保理の構成は、国連発足後68年がたつ現在も基本的には変化しておらず、国際社会では、代表性改善と実効性向上の2つの側面から、国連安保理改革を早期に実現すべきとの認識が共有されている。

日本は、常任・非常任議席双方の拡大を通じた国連安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを目指し、各国への働きかけを実施している。

(ウ)国連安保理改革をめぐる最近の動き

国連安保理改革に関する政府間交渉は2013年も継続されたが、各国・各グループはこれまでの立場を述べるだけであり、議論は収斂(しゅうれん)していない。4月と6月に続き、12月には第68回国連総会において、初めての政府間交渉が開催された。また、2013年9月に就任したアッシュ国連総会議長は、政府間交渉に資する簡潔な文書を作成することなどを目的とした「アドバイザリー・グループ」を立ち上げた。同グループは、政府間交渉の土台となる文書を作成し、総会議長に提出した。

日本は、引き続き政府間交渉に積極的に取り組むとともに、様々な外交機会を捉え、柔軟な姿勢で各国と対話を行い、改革実現に向けて取り組んでいる。

具体的には、6月には、TICADVの機会に、安倍総理大臣主催でアフリカ諸国との初の首脳レベル会合を開催した。9月には国連総会の機会を活用し、G4(日本、ドイツ、インド、ブラジル)外相会合を開催し、国連創設70周年である2015年に向けて具体的な進展が得られるよう、最大限努力していくことを確認した。

ウ 国連行財政

(ア)国連予算

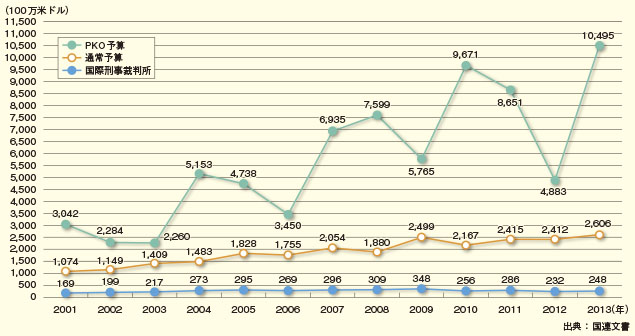

国連の予算は大きく分けて通常予算(1月から翌年12月までの2か年予算)とPKO予算(7月から翌年6月までの1か年予算)で構成されている。

2013年においては、このうち、通常予算について、2014/2015年度の予算審議が行われ、12月に約55.3億米ドルの予算が承認された(2012/2013年度最終予算(約55.7億米ドル)比で約0.6%減)。今回の予算審議に際しては、各国の厳しい国内経済情勢を反映し、2か年予算として16年ぶりに職員ポストの削減(219ポスト)を実現した。一方、リオ+20の合意を受け、国連環境計画(UNEP)の予算増額を認めたほか、化学兵器禁止機関・国連のシリア共同ミッションなどの特別政治ミッションの活動費として約6億米ドルを承認するなど、メリハリのついた予算となった。

また、国連PKO予算については、6月に、2013/2014年度の国連PKO予算が承認され、予算額は約75.4億米ドル(前年修正予算比約3.0%増)となった。

(イ)日本の貢献

国連の活動を支える予算は、各加盟国に義務的に割り当てられる分担金と各加盟国が政策的に拠出する任意拠出金から構成されている。このうち、日本の分担金については、2013年は、通常予算分担金として約2.8億米ドル、国連PKO予算分担金として約11.3億米ドルとなっている。この額は、国連加盟国中、米国に次いで2番目である。日本は主要財政負担国の立場から、国連が加盟国から与えられた予算をより一層効率的かつ効果的に活用するよう、予算などを吟味するとともに、国連事務局に働きかけを行っている。

また、潘基文事務総長も優先課題と位置付ける国連マネジメント改革の推進や、業務効率化のための短期的かつ中長期的な具体策・課題への取組といった行財政分野での改革については、加盟国間の立場の違いもある。このため、直ちに具体的な進展を見るといった状況にはない。日本は、予算の肥大化に歯止めをかけたい先進国と開発分野を中心に少しでも多くの予算を確保したい途上国との意見の相違を踏まえつつ、国連における具体的な行財政改革が進むよう、積極的に各加盟国や国連側との協議に取り組んでいる。

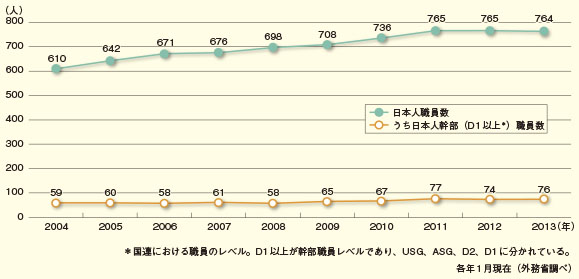

エ 国際機関で働く日本人

地球規模の課題への対応において、国際機関の果たす役割は高まっており、国際機関で働く職員の任務と責任もますます重要なものになってきている。日本が財政面のみならず人的・知的な面でも積極的な貢献を行うことは、日本が国際機関と連携しつつ、課題解決に取り組むために不可欠である。日本は国際機関における日本人職員を増加させるための施策を行っている。

具体的には、①ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度(35)の実施、②優秀な人材の発掘・育成、③広報活動と応募支援などを行っている。2013年には、外務省はその一環として、10月に、初めて複数の国連機関と合同で、国際機関における採用方法などについての説明会を日本国内で実施した。今後も国際機関で働く日本人職員を増やすための取組を行っていく。

(2)国際社会における「法の支配」

ア 「法の支配」とは

日本は、「法の支配」には①新しい国際法秩序の形成・発展というルール形成、②国際法に基づき国家間の紛争を平和的に解決していくという紛争解決、及び③各国国内における法整備という3つの側面があるとの考えに基づき、国内外においてそれぞれの分野で様々な貢献をしてきている。

日々形成されている国際ルールに構想段階から積極的に参画し、日本の理念や主張を反映させていくことが重要である。日本は、国連国際法委員会(ILC)や国連総会第6委員会における国際法の法典化作業、ハーグ国際私法会議や国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)などにおける国際私法分野の条約とモデル法などの作成作業など、各種の国際的枠組みにおけるルール形成プロセスに積極的に参加してきている。ILCにおいては、村瀬信也委員(上智大学名誉教授)が条文草案の審議などを通じて国際法の発展に寄与してきている。加えて、アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)のような地域的な国際法フォーラムにも、人材面・財政面で貢献している。また、2013年9月には、日本政府の協力の下、世界各国の著名な国際法学者が一堂に会する万国国際法学会総会がアジアで初めて日本で開催された。

また、航空、海事、労働、郵便、情報通信、観光など経済・社会の様々な分野においても国際社会の経済的・社会的な発展、安全、必要な秩序等を確保する必要がある。日本は、専門分野ごとに設置されている国連専門機関において、それらを確保するとともに、日本にとって好ましい国際環境を作るために、新たな国際ルールの形成及び既存のルールの見直しに関する議論に、必要な外交上の取組を行いつつ、専門的・技術的観点から積極的に参加してきている。

日本は、国際法にのっとった紛争の解決を一貫して重視してきている。このため、国際司法裁判所(ICJ)の強制管轄権を受諾し、国際法の誠実な遵守に努めつつ、国際裁判所に対して人材面、財政面を含め様々な貢献を行っている。具体的には、ICJの小和田恆(ひさし)裁判官、国際海洋法裁判所(ITLOS)の柳井俊二所長、国際刑事裁判所(ICC)の尾﨑久仁子裁判官などを輩出し、多くの国際司法機関に継続して人的な貢献を行っている。また、日本はITLOS及びICCにおける最大の財政貢献国であり、これら貢献を通じて国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。

2013年6月から7月にかけては、日本による南極海での調査捕鯨をめぐり、2010年5月にオーストラリアが日本をICJに提訴した「南極における捕鯨」事件の口頭手続がハーグ(オランダ)のICJで行われた(2014年1月末時点で判決の時期は未定)。この事件は、「法の支配」を唱道する日本にとり、国際連合の主要な司法機関であるICJで初めて当事国となったという意味でも重要な事案であった。日本は、鶴岡公二外務審議官を政府代理人とし、外務省と水産庁が合同で入念に準備した上で事実関係と法的議論の両面から、日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に合致した活動であることを主張した。

日本は、国際法遵守のために自らの国内法を適切に整備するだけでなく、各国内における「法の支配」を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援や「法の支配」に関する国際協力に積極的に取り組んでいる。

イ 刑事分野における取組

ICCは、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、ICCに対し、2007年10月の加盟以来、その活動を一貫して支持し、様々な貢献を行っている。日本はICCに対する最大の分担金拠出国である。また、人材面では、加盟以来複数の裁判官を輩出しており(現職は尾﨑久仁子裁判官)、裁判官指名諮問委員として福田博元最高裁判所判事、また、被害者信託基金理事長として野口元郎元クメール・ルージュ法廷最高審判事がICCの活動に貢献している。

ICCは設立条約であるローマ規程発効から10年を超え、国際刑事司法機関としての活動を本格化させている。これに伴い、ICCに対する協力の確保や補完性の原則の確立に向けたより一層の努力が求められるとともに、証人の保護や被害者の訴訟参加手続の早期確立が課題となっている。これらについては2013年11月の締約国会議における議題となり、日本を含む各国から重要性が強調され、関連の決議が採択された。

アフリカ連合(AU)は10月の臨時総会においてケニヤッタ・ケニア大統領などに対するICCでの裁判を任期満了まで中止するべきとの決定を行ったが、11月に行われた締約国会議では、これに関連した議論も行われ、手続証拠規則が改正され、通信技術を使用した在廷や弁護人による代理出席の際の条件などが定められた。日本もその議論に積極的に参加した。

こうしたICCに関する取組に加え、日本は、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、他国との間で必要な証拠の提供などを一層確実に行えるようにしている。また、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備に積極的に取り組んでいる。具体的には、刑事共助条約(協定)(36)、犯罪人引渡条約(37)及び受刑者移送条約(38)の締結を進めている。

ウ 政治・安全保障分野における取組

日本の外交・安全保障の基盤を強化するためには、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用が引き続き重要である。在日米軍の再編については、日米同盟の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担を早期に軽減するため、2013年10月にグアム協定改正議定書に署名した(詳細については第3章第1節2「日米安全保障(安保)体制」参照)。

また、交換される秘密の情報の相互保護を確保し、情報共有及び情報協力向上のための基盤を形成するため、7月に英国との間で情報保護協定に署名した。これと併せて、米国以外では初めてとなる防衛装備品の共同開発などに関する枠組みについても合意し、日英間で移転される武器技術の厳格な管理について定めた。

さらに、東アジアの安全保障環境を整備する観点から、重要課題である日露平和条約の締結に向けた交渉に引き続き取り組んでいるほか、東ティモールやカンボジアとの間では、人道的援助や国連PKO活動の分野などにおけるそれぞれの国の能力構築を支援するための協定に署名した。

このほか、軍縮及び不拡散の観点から、6月に、通常兵器の国際貿易を規制するための可能な限り高い水準の共通の国際的基準を確立し、通常兵器の不正な取引を防止することなどを目的とする武器貿易条約に署名した(詳細については第3章第1節4「軍縮・不拡散・原子力の平和的利用」参照)。

エ 経済・社会分野における取組(詳細については第3章第3節「経済外交」参照)

貿易・投資の自由化や人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施がますます重要となっている。2013年には、各国・地域との間で租税条約、投資協定、社会保障協定などの署名・締結を行った。また、アジア太平洋地域、東アジア地域、欧州などを対象とする経済連携協定(EPA)交渉に取り組み、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定、日中韓、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)などの広域経済連携の交渉を積極的に進めた。また、日本国民や企業の生活・活動を守り、促進するために、世界貿易機関(WTO)の下での紛争処理制度の活用を図るとともに、既存の国際ルールの適切な実施が確保されるよう取り組んでいる。

国民生活に大きな影響を及ぼす環境、人権、漁業、労働、郵便などのいわゆる社会分野においても、国際ルールに日本の立場が反映されるよう交渉に積極的に参画している。人権の分野においては、障害者の権利に関する条約を締結(2014年1月)し、国際私法の分野においても、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)を締結(2014年1月)した。加えて、国際労働機関(ILO)で作成された2006年の海上の労働に関する条約を締結(2013年8月)し、また、2012年に万国郵便連合(UPU)で作成された万国郵便条約等の関連文書を締結(12月)した。

35 国際機関で働くことを志望する者を政府の経費負担で国際機関に派遣し、職務経験を積ませることにより正規職員への道を開くことを目的とした制度

36 刑事事件の捜査と手続の面で他国と行う協力の効率化や迅速化を可能とする法的枠組み

37 犯罪人の引渡しに関して包括的かつ詳細な規定を有し、犯罪の抑圧のための協力を一層実効あるものとする法的枠組み

38 相手国で服役している受刑者に本国において服役する機会を与え、社会復帰の促進に寄与する法的枠組み