7 人権・女性

(1) 女性が輝く社会の実現

女性が持つ力を最大限発揮できるようにすることは、社会全体に活力をもたらし、成長を支えていく上で不可欠である。こうした考えに立ち、2013年9月の国連総会で、安倍総理大臣は、女性をめぐる国際課題に積極的に取り組み、「女性が輝く社会」構築に尽力していくことを強調した。その際、①女性の社会進出と能力強化、②女性の保健医療分野の取組強化、③平和と安全保障分野における女性の参画・保護の3つの柱を立て、今後3年で30億米ドルを超すODAを実施する考えを示した。日本はこれまでもこの分野で地に足のついた効果的な援助を実施しており、今後もNGOを含む市民社会や民間企業との連携も通じ、開発途上国への支援を強力に推進する。また、ジェンダー分野における国連の取組を主導する「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関」(略称:UN Women)を始め、国連開発計画(UNDP)、ユニセフ(UNICEF)、国連人口基金(UNFPA)などの関連国連機関との連携を通じて、男女平等と女性のエンパワーメントのための支援を強化する。また、安保理決議第1325号に関する「行動計画」策定にも市民社会と共に取り組んでいるところである。

さらに、女性が活躍できる環境整備を推進することなどを含んだ「日本再興戦略」を6月に閣議決定したことを踏まえ、9月には、女性の政治的・経済的エンパワーメントのためにパートナー国間で協力・連携するという、米国提案の「平等な未来パートナーシップ」の趣旨に強く賛同し、日本も参加した。

2013年のG8議長国である英国のイニシアティブにより、4月のG8外相会合においては、「紛争下の性的暴力」が主要テーマの1つとして議論され、「紛争下の性的暴力防止に関する閣僚宣言」が採択された。続く9月の国連総会の機会に、ヘーグ英国外相及びバングーラ紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表(SRSG)の共催により、紛争下の性的暴力防止イニシアティブに関するサイドイベントが開催され、日本を含む135か国の賛同を得た宣言が発表された。日本は、紛争下の性的暴力は看過すべきではない問題との考えの下、ソマリア、中央アフリカ、スーダンなどにおける難民に対する性的暴力防止のための啓発活動、被害者への救済体制の整備支援を実施している。11月にはバングーラSRSGが訪日し、安倍総理大臣、岸田外務大臣を始めとする政府要人などと会談し、紛争下の性的暴力への対処を強化していくことを確認した。

(2)人権

ア 国連における人権問題への取組(国連人権理事会・国連総会第3委員会)

人権理事会は、国連における人権の主流化の流れの中で、国連の人権問題に対する対処能力の強化を目的に設立された(スイス・ジュネーブ)。1年を通じて会合(年3回定期会合、合計10週間以上)が開催され、人権及び基本的自由の保護促進に向けて、審議・勧告などを行っている。2013年3月の第22回人権理事会ハイレベルセグメントにおいては、阿部外務大臣政務官がステートメントを行った。その中で、同政務官は、世界各国の様々な人権状況の変化について言及するとともに、人権分野での日本国内における取組について紹介した。同人権理事会会合においては、日本とEUが共同で提出した「北朝鮮における人権に関する調査委員会(COI)」の設置を含む決議が無投票でコンセンサス採択された(北朝鮮人権状況決議自体の採択は6年連続6回目)。COIは、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況全般に関する人権侵害を調査する委員会(委員は3人)で、8月末には調査のために訪日した。同委員会によって作成された報告書は、2014年2月に公表された。日本は、人権理事会理事国として、引き続き国際社会における人権問題の解決のための議論に積極的に参加していく考えである。

国連総会第3委員会は、人権理事会と並ぶ国連の主要な人権フォーラムである。同委員会では、社会開発、犯罪防止、刑事司法、女性、児童、人種差別、難民など幅広いテーマが取り扱われ、国別の人権状況に関する議論が行われている。第3委員会で採択された決議は、総会本会議に提出され、国際社会の規範形成に寄与している。

日本は、2005年から毎年人権理事会と同様EUと共同で北朝鮮人権状況決議案を国連総会に提出している。2013年も第68回国連総会第3委員会に同決議案を提出し、11月の国連総会第3委員会及び12月の国連総会本会議において無投票でコンセンサス採択された。日本は、ミャンマー、イランなどの国別人権状況や各種人権問題(社会開発、女性の地位向上など)に関する議題についての議論にも積極的に参加した。また、これまで同様、第68回国連総会第3委員会に、女性NGO代表を政府代表顧問として派遣した。

イ 人権諸条約に関する取組

「障害者の権利に関する条約」は、障害者の人権・基本的自由の享有の確保、障害者の固有の尊厳の尊重の促進を目的として策定されたものである。日本は2007年の署名後、集中的に国内法令の整備に取り組み、同条約の締結が12月に国会で承認され、2014年1月、日本は同条約を批准した。同条約の締結により、日本における障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され、人権尊重についての国際協力が促進されることが期待される。

また、締結している人権諸条約については、国内における条約の実施状況に関する各条約体からの政府報告審査を定期的に受けている。2013年4月には、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、日本は1979年に批准)」の第3回政府報告審査に、また、5月には、「拷問等禁止条約(日本は1999年に批准)」の第2回政府報告審査に臨み、各委員会との間で建設的かつ有意義な対話を行うことができた。なお、政府は、人権諸条約に設けられている個人通報制度については、人権諸条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から、注目すべき制度であると考えており、個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、真剣に検討を進めている。

ウ 二国間の対話を通じた取組

国連などの多国間の枠組みにおける取組に加え、人権の保護・促進のため、日本は二国間の対話の実施を重視している。2月には初めての日・ミャンマー人権対話、9月には第9回日・イラン人権対話及び第6回日・カンボジア人権対話、10月には第19回日・EU人権対話を開催し、それぞれ人権分野における両者の取組について紹介するとともに、国連などの多数国間の場における協力について意見交換を行った。

エ 国際人道法に関する取組

国際人道法の啓発の一環として、赤十字国際委員会主催の国際人道法模擬裁判大会に講師を派遣した。また、広く国際人権・人道法についての知識の普及及び理解の増進を啓発するため、8月に東京で国際法模擬裁判「アジア・カップ2013」を国際人権法学会とともに開催した。

オ 難民問題への貢献

政府は、国際貢献及び人道支援の観点から、2010年度から当初3年間(2012年に更に2年間延長)のパイロットケースとして、第三国定住(難民が、庇護(ひご)を求めた国から新たに受入れに同意した第三国に移り、定住すること)によるミャンマー難民の受入れを開始している。これまでに、第1陣及び第2陣として9家族45人が来日し、地域社会における定住生活を開始している。第3陣は難民の辞退により来日に至らなかったが、第4陣は4家族18人が来日し、定住支援に向けた総合的なプログラムを受講中である。

また、第6陣以降の受入れについて2014年1月に閣議了解がなされ、パイロットではなく事業を継続していくことが決定された。第三国定住による難民受入れはこれまで欧米諸国を中心として行われてきたが、日本はアジアでの初めての受入れ国である。日本における難民問題への積極的な取組として、国際社会からも高い評価と期待を集めている。また、日本における難民認定申請者が近年増加傾向にある中、日本としても真に支援を必要としている人々へのきめ細かな支援に引き続き取り組んでいる。

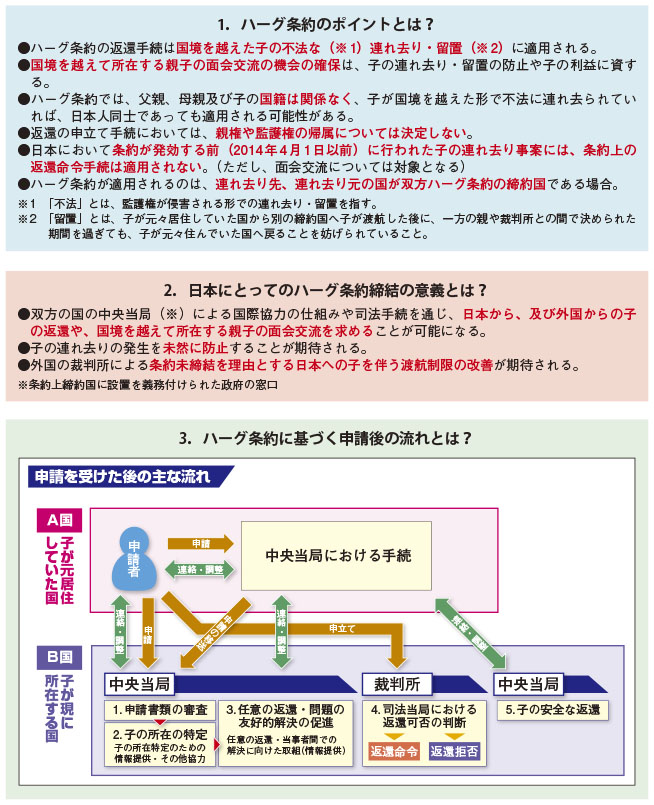

(3)ハーグ条約締結への取組

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、国境を越えた不法な子の連れ去りから子を守るため、子の利益を最重要と位置付け、問題に対処するための国際ルールとして作成された条約である。国境を越えた人の往来が飛躍的に増え、国際結婚及び国際離婚が増加した現在、ハーグ条約を締結することは日本にとっても喫緊の課題であった。日本政府は、2013年の第183回通常国会において、条約承認案及び条約実施法案を国会に提出し、国会審議を経て、2013年5月22日に条約の締結が承認され、6月12日には条約実施法が成立、6月19日に公布された。

その後、政省令や最高裁判所規則といった条約を国内において実施するための運用の細則の制定、実施体制の整備及び国民に対する積極的な周知・広報活動の実施などの準備作業を進めた。2014年1月24日には、条約の署名、締結、公布に係る閣議決定を行い、その後、条約に署名し、オランダ外務省に受諾書を寄託した。この結果、日本においては、ハーグ条約が2014年4月1日に発効することとなる。