4 国際社会の安定に向けた取組

(1)国際連合(国連)

ア 概観

2012年9月に開会した第67回国連総会には、野田総理大臣及び玄葉外務大臣が出席した。野田総理大臣は一般討論演説(1)を行ったほか、人間の安全保障をテーマとしたレセプションを開催した。さらに、潘基文(パンギムン)国連事務総長、イェレミッチ第67回国連総会議長、ギラード・オーストラリア首相、ユドヨノ・インドネシア大統領、エルベグドルジ・モンゴル大統領、サントス・コロンビア大統領、ムルスィー・エジプト大統領と会談を行った。

一般討論演説において、野田総理大臣は、複雑化する国際社会の諸問題の解決に向けて、①「未来」を慮(おもんばか)る能力、②地球を俯瞰(ふかん)するという視点、③紛争をルールに基づいて理性的に処理するという作法という人類の3つの叡(えい)智(ち)を活用し、直面する課題を現在の世代で解決すべきこと、そのために日本が貢献していくことを世界各国の指導者に伝えた。また、今次総会の主要テーマの1つである「法の支配」については、日本はいかなる場合においても、国際法にのっとって紛争を平和的に解決するという国際社会の原則を堅持していくこと、国際社会における法の支配の強化に向けて貢献していくことを訴えた。

玄葉外務大臣は、米国、ロシア、中国、英国、韓国、イラン、ウクライナの外相との間で会談を行ったほか、太平洋同盟加盟4か国の外相との会談及び日米韓外相会合に出席した。また、玄葉外務大臣は、ポストMDGs(ミレニアム開発目標)サイドイベントを主催するとともに、NPDI第5回外相会合及びCTBTフレンズ外相会合の共同議長を務めたほか、法の支配に関するハイレベル会合、安保理改革に関するG4(日本・ドイツ・インド・ブラジル)外相会合、ポリオ撲滅に関するハイレベル会合など各種会合に出席した。

なお、楊潔篪(ようけつち)中国外相の一般討論演説における尖閣諸島に関する発言に対して、日本は答弁権を行使し、反論した。

国連からの要人の訪日については、7月に、潘基文国連事務総長が訪日した。同事務総長は、野田総理大臣や玄葉外務大臣と会談を行い、地球規模の諸課題について意見交換し、更なる連携を確認したほか、7月8日に開催された「アフガニスタンに関する東京会合」に出席し、開会セッションでスピーチを行った。

イ 国連安全保障理事会(国連安保理)、国連安保理改革

(ア)国連安全保障理事会

国連安保理は、国連の中で、国際社会の平和と安全の維持について主要な責任を有している。国連安保理決議に基づく国連PKOや多国籍軍は、活動が多様化しており、そのほかにも大量破壊兵器の拡散、テロなどの新たな脅威への対処など、国際社会における平和と安全の確保のため、国連安保理が果たす役割は拡大している。

日本は、これまで10回にわたり国連安保理非常任理事国を務めており、引き続き国連安保理の意思決定に主体的に参画する観点から、2011年1月、2015年の非常任理事国選挙に立候補することを決定し、対外発表を行った。

(イ)国連安保理改革

国連安保理の構成は、その役割の拡大にもかかわらず、国連発足後67年がたつ現在も、基本的には変化していない。このような状況の中、国際社会では、代表性改善と実効性向上の2つの側面から、国連安保理改革を早期に実現すべきとの認識が共有されている。

日本は、常任・非常任議席双方の拡大を通じた国連安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを国連外交の最も重要な課題の1つと位置付け、①国連安保理理事国の構成を今日の国際社会をより正確に反映し、国際社会を代表するにふさわしいものに改めること、また、②国際の平和と安全の維持に主要な役割を果たす意思と能力のある国が常任理事国となり、常に国連安保理の意思決定に参加することが必要であるとの立場を主張している。

(ウ)国連安保理改革をめぐる最近の動き

国連総会において2009年2月から始まった安保理改革に関する政府間交渉は、2012年も継続された。1月から5月には、日本が参加するG4を含む主要な交渉グループの取組について議論が行われた。7月には政府間交渉の議長であるタニン議長(アフガニスタン常駐代表)がこれまでの交渉を総括する書簡を発出し、その中で大多数の加盟国が常任・非常任議席双方の拡大について支持を表明していることに言及し、交渉を前進させるための具体的な勧告を行った。9月には、同月に開催された第67回国連総会において政府間交渉を継続するとの総会決定が採択された。

また、同月、G4は2011年に引き続き外相会合を開催し、タニン議長の勧告を歓迎するとともに、常任・非常任議席双方の拡大に対する加盟国の強い支持が交渉過程に反映されるべきとの考えを表明した。また、G4外相は、国連総会第67回会期(2012年9月から2013年9月)中に具体的な成果を達成する必要性を強調し、引き続き、ほかの加盟国と柔軟性の精神をもって緊密に協力することで一致した。

ウ 国連行財政

(ア)国連予算

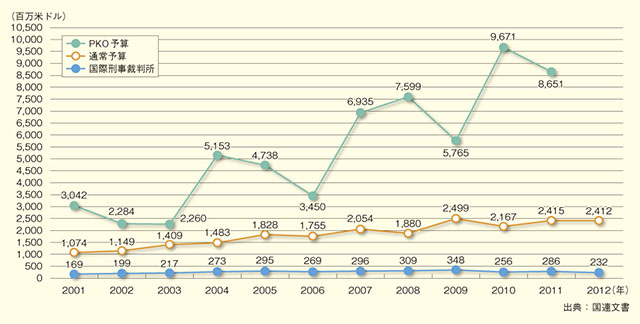

国連の活動を支える予算は、各国に義務的に割り当てられる分担金(通常予算、国連PKO予算並びに旧ユーゴスラビア及びルワンダ国際刑事裁判所予算)と各国が政策上の必要に応じて拠出を決定する任意拠出金から構成されている。

2012/2013年度の通常予算(2)は、潘基文事務総長による3%予算削減イニシアティブを受けて国連総会で審議した結果、会議開催関係経費や建設経費の切り詰めなどにより、2か年で約52.5億米ドル(前年度最終予算比約5%減)となり、1998/1999年度以来14年ぶりに当初予算が前年度比で減額となった。しかし、2012年の修正予算審議では、為替・インフレ調整分や国連決議に基づく新たな活動を実施するための追加予算により、同2か年予算は、約53.9億米ドルに増加した。

また、国連PKO予算については、2012/2013年度(7月から翌年6月の単年予算)は、約73.2億米ドル(前年修正予算比約6.6%減)となったが、年間ベースでは引き続き通常予算の約3倍近い水準にある。日本は、厳しい財政事情の中、2012年国連通常予算分担金として約3.0億米ドル、2011年国連PKO予算分担金として約10.8億米ドルの貢献を行っており、米国に次いで2番目である。日本は主要財政負担国として、国連が予算を効率的に活用するよう、予算審議や国連事務局との対話を通じて積極的な働きかけを行っている。

(イ)当面の課題

第67回国連総会では、分担率の改訂の在り方についての交渉が行われ、日本は主要財政貢献国の立場から積極的に議論に参加した。交渉の結果、現行の分担率算定方式の維持で合意が成立し、日本の次期2013-2015年の分担率は10.833%(2010-2012年は12.530%)に低下したが、引き続き米国に次いで2番目となった。今回は、日本が最大の下げ幅を享受する一方で、中国、ブラジル、ロシアといった高い経済成長を遂げている新興国の分担率は大きく増加したものの、現行算定方式では、一人当たりの国民所得の多寡が分担率の算定に与える影響が大きく、それぞれの国家の経済力に見合った負担がなされていないとの考え方もあり、算定方式見直しは依然として次期交渉以降の課題である。

また、潘基文事務総長の優先課題の1つである国連マネージメント改革(3)については、改革推進派の先進国と改革に慎重な新興国及び開発途上国の立場の違いもあり、直ちに具体化することが難しい問題であるが、日本は、加盟国間の意見の相違を踏まえつつ、具体的な行財政改革が進むよう、貢献していく考えである。

| 順位※ | 国 名 | 2010年-2012年 | 2013年-2015年 | 増減ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 米国 | 22.000% | 22.000% | ± 0% |

| 2 | 日本 | 12.530% | 10.833% | -1.697% |

| 3 | ドイツ | 8.018% | 7.141% | -0.877% |

| 4 | フランス | 6.123% | 5.593% | -0.530% |

| 5 | 英国 | 6.604% | 5.179% | -1.425% |

| 6 | 中国 | 3.189% | 5.148% | +1.959% |

| 7 | イタリア | 4.999% | 4.448% | -0.551% |

| 8 | カナダ | 3.207% | 2.984% | -0.223% |

| 9 | スペイン | 3.177% | 2.973% | -0.504% |

| 10 | ブラジル | 1.611% | 2.934% | +1.323% |

| 11 | ロシア | 1.602% | 2.438% | +0.836% |

| 25 | インド | 0.534% | 0.666% | +0.132% |

※2013年-2015年の順位を記している。

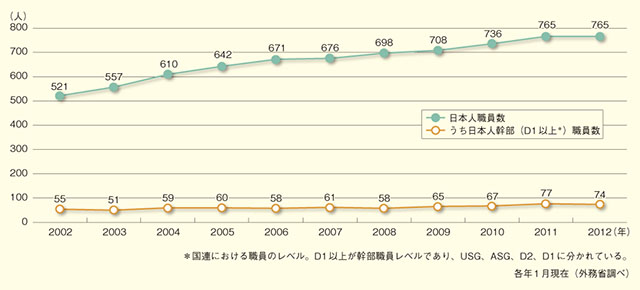

エ 国際機関で働く日本人

地球規模の課題への対応がますます重要になっている中で、国際機関は重要な役割を果たしており、国際機関で働く職員の任務と責任も重要なものとなっている。こうした背景に基づき人的資源の面でも日本が積極的な貢献を行うことは、日本と国際機関が連携し、課題解決に取り組むために重要であり、日本は国際機関における日本人職員を増加させるための施策を行っている。

具体的には、①ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度(4)の実施、②応募した日本人の採用や日本人職員の昇進に向けた国際機関への働きかけ、③優秀な人材の発掘や応募者を増やすための研修や広報活動などを行っている。

こうした取組の結果、国連関係機関の日本人職員(専門職以上)は765人(2012年1月現在)となり、2002年の521人から約5割増加している。また、選挙で選出された国際機関の長(5)などを始めとする幹部職員の数は、2002年の55人から74人と約3割増加している(上記図表参照)。これら日本人職員は、国際機関本部に加え、アフガニスタンなどの紛争地域、日本を含むアジアやアフリカなどの国々で活躍している(6)。一方で、国連事務局が毎年発表している望ましい職員数と比べて実際の日本人職員は引き続き少ない状況となっているため、今後も国際機関における日本人職員を増加させるための取組を行っていく。

(2)国際社会における「法の支配」

ア 「法の支配」とは

2012年は、9月に国連総会において、「法の支配」の分野で初となるハイレベル会合が開催され、一般討論演説でも「平和的手段による国際紛争又は国際情勢の調整又は解決」がテーマとして設定されるなど、国際社会において「法の支配」について活発に議論された年であった。日本は、「法の支配」には、①新しい国際法秩序の形成・発展というルール形成の側面、②国際法に基づき国家間の紛争を平和的に解決していくという紛争解決の側面及び③各国国内における法整備の側面があると考え、それぞれの分野で様々な貢献をしてきている。

ルール形成の側面においては、日々形成されている国際ルールに構想段階から積極的に参画し、日本の理念や主張を反映させていくことが重要である。日本は、国連国際法委員会(ILC)及び国連総会第六委員会における国際法の法典化作業、ハーグ国際私法会議や国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)などにおける国際私法分野の条約及びモデル法などの作成作業のほか、WTOなどの国際的枠組みにおけるルール形成や国際刑事裁判所(ICC)の制度構築などに積極的に参加してきている。ILCでは、村瀬信也委員(上智大学教授)が、国連における国際立法の議論に参画している。加えて、アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)や欧州評議会における国際公法法律顧問委員会(CAHDI)といった地域的な国際法フォーラムにも、人材面や財政面で貢献している。

紛争の平和的解決の側面においては、日本は、国際法にのっとった紛争の解決を一貫して重視してきており、国際裁判所の実効性や普遍性の向上をは図るため人材面や財政面で様々な貢献を行っている。具体的には、国際司法裁判所(ICJ)の小和田恆(ひさし)裁判官、国際海洋法裁判所(ITLOS)の柳井俊二所長のほか、ICCの尾﨑久仁子裁判官など、国際裁判所に継続して裁判官を輩出してきている。また、日本は、ITLOS及びICCにおける最大の財政貢献国である。9月の国連総会一般討論演説及び法の支配ハイレベル会合においては、野田総理大臣及び玄葉外務大臣がそれぞれ、日本の「法の支配」の分野での貢献を紹介しつつ、諸外国に対し、ICJの強制管轄権の受諾やICCローマ規程及び国連海洋法条約(UNCLOS)の締結を訴えた。

国内法整備の側面においては、日本は、各国内における「法の支配」を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援や「法の支配」に関する国際協力に積極的に取り組んでいる。

イ 刑事分野における取組

ICCは、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、2007年10月の加盟以来、ICCの活動を一貫して支持し、最大の分担金拠出国としてその活動に貢献している。人材面では、加盟以来継続的に裁判官を輩出しているほか、11月に行われたICC締約国会議では、裁判官指名諮問委員に福田博元最高裁判所判事が、また、被害者信託基金理事に野口元郎元クメール・ルージュ法廷最高審判事がそれぞれ新たに選出された。

3月、ICCは、裁判所設立後初めての判決を下し、コンゴ民主共和国のトマ・ルバンガ被告人に対して児童兵を徴集した戦争犯罪の罪で有罪判決を言い渡した。12月には2件目の判決を下すなど、ICCは、2002年7月のローマ規程発効から10年目を迎え、国際刑事司法機関としての活動を本格化させている。これに伴い、ICCに対する協力の確保や補完性の原則の確立、証人の保護や被害者の訴訟参加手続の早期確立といった課題も顕在化している。

10月、日本はICCとの連携強化を図るため、6月にICC検察官に就任したベンソーダ検察官を招へいした。同検察官は、吉良外務副大臣と会談を行ったほか、法曹関係者と意見交換し、公開シンポジウムで講演を行った。

また、日本は、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、他国との間で必要な証拠の提供などを一層確実に行えるようにしている。さらに、①刑事事件の捜査手続の面で他国で行う協力の効率化・迅速化を可能とする刑事共助条約(協定)、②犯罪人の引渡しに関して包括的かつ詳細な規定を有し、犯罪の抑圧のための協力を一層実効あるものとする犯罪人引渡条約、③相手国で服役している受刑者に母国において服役する機会を与え、社会復帰の促進に寄与する受刑者移送条約といった刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備に積極的に取り組んでいる。

ウ 日本の外交・安全保障の基盤の枠組みの構築

日本の外交・安全保障の基盤を強化するためには、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用が引き続き重要である。

また、交換される秘密の情報の相互保護を確保し、情報共有及び情報協力向上のための基盤を形成するため、2012年5月17日にオーストラリアとの間で情報保護協定に署名した。これは、日本が署名した4番目の情報保護協定である。さらに、東アジアの安全保障環境を整備する観点から、重要課題である日朝国交正常化や日露平和条約の締結等に向けた交渉にも引き続き取り組んでいる。

エ 経済・社会分野における取組

貿易・投資の自由化及び人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施がますます重要となっている。経済連携協定(FTA)はもとより、二重課税の回避などを目的とする租税条約、双方の投資環境整備を進める投資協定、社会保険料の二重負担回避などを目的とする社会保障協定など、多くの法的枠組みが日本と諸外国との健全かつ自由な経済交流に寄与している。2012年には、ペルーとの間の経済連携協定(EPA)及びメキシコとの間のEPA改正議定書が発効したのに加え、カナダやオーストラリアなどの国とのEPA交渉にも取り組んだ。また、ニュージーランドとの間の租税条約、日本、中国及び韓国の3か国間の投資協定、インドとの間の社会保障協定の署名をそれぞれ行った。多数国間の枠組みにおいては、民主化及び市場指向型経済への移行を進める諸国への支援、いわゆる模造品・海賊版の拡散防止、医薬品関連産品の関税の撤廃など、様々な国際約束を締結している。また、日本国民及び企業の生活・活動を守り、促進するために、WTOの下での紛争処理制度の活用を始めとした、既存の国際ルールの適切な実施が確保されるよう取り組んでいる。

国民生活に大きな影響を及ぼす環境、人権などのいわゆる社会分野においては、既存の国際ルールの改善や、新たなルール作りが求められており、そのような中で日本の立場が反映されるよう交渉に積極的に参画している。気候変動分野においては、「2020年以降の新しい法的枠組みに関する2015年までの合意に向け交渉の基礎的アレンジメントを整えた」とのメッセージを世界に示すという目標に向け、国連気候変動枠組条約第18回締約国会議(COP18)などの場における議論に積極的に貢献した。その結果、2013年以降の作業計画を含む「ドーハ気候ゲートウェイ」(第3章第2節2 地球規模の課題への取組参照)が採択された。

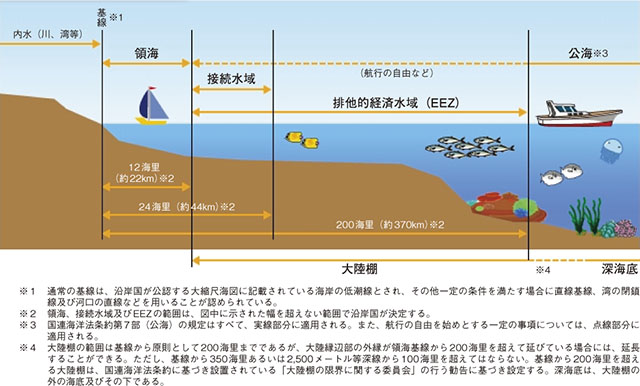

(3)海洋の秩序

日本は、四方を海に囲まれた海洋国家であり、石油や鉱物などのエネルギー資源の輸入のほぼ全てを海上輸送に依存している。また、国土面積が小さく、天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵される海底資源は、経済的な観点から重要である。

ア 国連海洋法条約

1982年に採択され、1994年11月に発効した国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)は、「海の憲法」とも呼ばれ、2013年1月末現在、165の国などが締結しており、その普遍性も高まっている。日本は、「法の支配」の観点から、海洋の問題は国連海洋法条約を始めとする関連国際法に従って平和的に解決されるべきという立場をとってきている。

イ 国連海洋法条約が規定する各種海域

国連海洋法条約においては、「領海」の幅員が基線(7)から12海里(注:1海里=1,852メートル)までと定められた。

また、沿岸国は、基線から200海里の範囲で排他的経済水域(EEZ)を設けることが可能となり、同水域において、天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利、また、人工島などの設置、海洋の科学的調査、海洋環境の保護及び保全などに関する管轄権を有することとなった。

沿岸国が天然資源の探査・開発などにつき主権的権利を有する「大陸棚」の範囲は、基線から原則として200海里までと定められているが、大陸縁辺部が基線から200海里を超えて延び、一定の条件を満たす場合には、大陸棚限界委員会(CLCS)の勧告に基づく延長が可能である。日本は、2008年11月にCLCSに対し大陸棚の延長を申請し、2012年4月、CLCSから勧告を受領した。この勧告により、日本の国土面積の8割に相当する大陸棚延長が認められた(詳細については第3章第3節1(3)エ 海洋(大陸棚)参照)。

さらに、国連海洋法条約は、国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下を「深海底」とし、その資源を「人類の共同の財産」として国際管理の下に置くため、国際海底機構(ISA)を設立することを規定している。

ウ 境界画定交渉

国連海洋法条約の締約国は、同条約に基づき、領海基線から200海里までのEEZ及び大陸棚の権原を有する。しかし、東シナ海を挟んで日本と向かい合っている中国の領海基線との間の距離は400海里未満であるので、双方の200海里までのEEZ及び大陸棚が重なり合う部分について、日中間の合意により境界を画定する必要がある。日本は、東シナ海における境界画定は、中間線を基に行うべきとの立場であるが、中国は、中間線による境界画定は認められず、自国の大陸棚は沖縄トラフまで自然延長していると主張している。この自然延長論は、過去の国際法においてとられていた考え方ではあるが、国連海洋法条約の関連規定と国際司法裁判所などの判例に基づけば、向かい合う国同士の距離が400海里未満の水域において境界を画定するに当たっては、自然延長論が認められる余地はなく、また、沖縄トラフのような海底地形に法的意味はない。したがって、大陸棚を沖縄トラフまで主張できるとの考えは、現在の国際法に照らせば根拠を欠く。

なお、日中間では、海洋の境界は未画定であるという事実を踏まえつつ、東シナ海を「平和・協力・友好の海」とするとの首脳間の合意に基づき、協力が図られるべきである。この観点から東シナ海資源開発に関する国際約束締結交渉を再開すべく、中国側に働きかけているほか、2012年5月に日中高級事務レベル海洋協議の第1回全体会議を開催している。韓国との間でも、海洋の境界が未画定であり、EEZの境界画定交渉及び海洋の科学的調査に係る暫定的な協力の枠組み交渉が続けられている。

日本は、これらの問題について、一貫して国連海洋法条約を始めとする国際法にのっとった解決を目指し、取り組んできている。

(4)人権等

ア 国連における取組

(ア)国連人権理事会

国連における人権の主流化の流れの中で、人権理事会は、人権問題に対する国連の対処能力の強化を目的に、2006年の国連総会決議により、従来の人権委員会に替えて新たにジュネーブに設立された国連総会の下部機関である。1年を通じて定期的に会合が開催され(少なくとも年3回、合計10週間以上)、人権及び基本的自由の保護や促進に向けて、審議や勧告などを行っている。

2012年3月の第19回人権理事会ハイレベルセグメントにおいて、山根外務副大臣が発言を行い、日本国内における人権分野での取組について紹介した。また、ミャンマーにおける民主化・国民和解に向けた大きな進展について評価する一方で、シリアにおける継続的な非人道的で非民主的な状況を非難するなど、世界各国・各地域の人権状況についても発言を行った。また、同人権理事会においては、日本がEUと共同で提出した北朝鮮の人権状況について調査・報告を行う北朝鮮人権状況特別報告者の任務を延長する決議案が、初めて無投票でコンセンサス採択された。

人権理事会においては、国連全加盟国の人権状況を定期的に審査する普遍的・定期的レビュー(UPR)を実施している。7月に、日本はUPR第2回審査に先立って、日本の人権状況に関する報告書を国連に提出した。10月には、人権理事会において第2回審査が実施され、日本は、国内の人権状況や人権分野の取組について説明を行うとともに、各国からの質問に回答することにより、日本の人権状況に関する対話を行った。

11月には、ニューヨークの国連総会において人権理事会理事国選挙が実施され、日本は2013年1月から3年間にわたり、人権理事会理事国に復帰することとなった(任期は3年間)。日本は、人権理事会理事国として、国際社会における人権問題の解決のための議論に引き続き積極的に参加していく。

(イ)国連総会第3委員会

国連総会第3委員会は、国連総会の下部機関として設置されている6つの主要委員会のうちの1つであり、人権理事会と並ぶ国連の主要な人権フォーラムである。同委員会では、社会開発、犯罪防止、刑事司法、女性、児童、人種差別、難民など幅広いテーマが取り扱われており、国別の人権状況に関する議論が行われている。第3委員会で採択された決議は、総会本会議に提出され、国際社会の意思や規範形成に影響を与えている。

日本は、2005年から毎年、北朝鮮人権状況決議案をEUと共同で国連総会に提出しており、2012年も10月から11月にかけてニューヨークで開催された第67回国連総会第3委員会に同決議案を提出した。同決議案は、11月の国連総会第3委員会及び12月の国連総会本会議において、初めて無投票でコンセンサス採択された。この決議は、北朝鮮における組織的で広範かつ重大な人権侵害に対して極めて深刻な懸念を表明し、北朝鮮に対して全ての人権と基本的自由を完全に尊重するよう強く要求するものである。特に、拉致問題については、北朝鮮当局に対し、拉致被害者の即時帰国を含め、拉致問題の早急な解決を強く要求することを強調している。

日本は、その他の国別人権状況や各種人権問題(社会開発、女性の地位向上など)についての議論にも積極的に参加した。また、これまで同様、鷲見八重子NGO代表を第67回国連総会第3委員会に政府代表顧問として派遣した。

(ウ)その他の分野における取組

国連においては、ジェンダー分野における取組が強化されており、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関」(UN Women)がその中心的な役割を担っている。日本は、UN Womenの執行理事国として同機関の活動に積極的に参加しており、11月には同機関のバチェレ事務局長が訪日し、野田総理大臣や玄葉外務大臣との会談において、女性の社会的参画やエンパワーメントの分野での協力を引き続き行っていくことなどを確認した。

イ 人権諸条約に関する取組

日本が締結している人権諸条約については、国内における条約の実施状況に関する各条約体による政府報告審査を定期的に受けている。4月には、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」(日本は1979年に批准)の第6回政府報告を提出した。また11月には、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)、(日本は1985年に批准)の第6回政府報告に関し、女子差別撤廃委員会からの求めに応じ、民法改正などに関連し2011年に日本が提出したフォローアップ情報の追加的情報を提出した。

また、9月には、日本が経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、(日本は1979年に批准)締結時に付していた無償教育の漸進的な導入に関する第13条2(b)及び(c)への留保を撤回した。

なお、日本は、人権諸条約に設けられている個人通報制度については、人権諸条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から、注目すべき制度であると考えており、個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、真剣に検討を進めている。

ウ 二国間の対話を通じた取組

人権の保護や促進のためには、国連などの多国間の枠組みに加え、二国間の対話も効果的な手段であることから、日本は、二国間の対話の実施を重視している。9月には、第8回日イラン人権対話(於:東京)を、また、10月には、第18回日EU人権対話(テレビ会議)をそれぞれ開催し、人権分野における双方の取組について互いに紹介し合うとともに、国連などの多国間の枠組みにおける協力について意見交換を行った。

エ 国際人道法に関する取組

国際人道法の啓発の一環として、9月に赤十字国際委員会主催の集中講座などに講師を派遣した。また、8月には、広く国際人権・人道法についての知識の普及及び理解の増進を図るため、国際法模擬裁判「アジア・カップ2012」を東京で開催した。

オ 難民問題への貢献

政府は、国際貢献及び人道支援の観点から、2010年度から当初3年間の試験的取組として、第三国定住(難民が庇護(ひご)を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移り、定住すること)によるミャンマー難民の受入れを開始し、2012年3月、このパイロットケースを更に2年間延長することを決定した。これまでに、第1陣及び第2陣として、9家族45人が来日し、いずれも定住支援に向けた総合的なプログラムを修了後、地域社会における定住生活を開始している。第3陣は、難民の辞退により来日に至らなかったが、第4陣の受入れに向けて有識者会議などで議論が行われている。第三国定住による難民受入れはこれまで欧米諸国を中心として行われてきたが、日本はアジアで最初の受入れ国であり、このことは日本の難民問題への積極的な取組として国際社会からも高い評価と期待を集めている。

また、日本における難民認定申請者が近年増加傾向にある中で、日本としても真に支援を必要としている人々へのきめ細かな支援に引き続き取り組んでいる。

カ 子の親権問題への取組

近年、グローバル化の進展に伴い、人の移動や日本人と外国人との国際結婚や国際離婚が増加した結果、一方の親による国境を越えた子の連れ去り事案が増加しており、日本人の親が自らの子を(元)配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が米国を始めとする各国の政府から報告されている。その一方で、外国人の親が子を日本国外に連れ去る事例も発生している。また、外国で離婚し、その国に居住している日本人が子と共に日本へ一時帰国することを「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)を日本が未締結であることを理由に、居住している国の当局が禁じるという問題も生じている。

ハーグ条約は、一方の親による国境を越えた子の連れ去りは子にとって有害であり、子の福祉が最重要であるとの観点から、不法に連れ去られた子をそれまで居住していた国へ迅速に返還するための国際的な協力の仕組みや親子間の面会交流の実現のための協力について定めている。同条約は、1983年に発効し、2012年12月現在、89か国が締結しており、G8各国の中では、日本のみが未締結となっている。

日本政府は、子の連れ去り問題の重要性を認識し、2011年5月20日にハーグ条約の締結に向けた準備を進めるとの方針を決定した。その後、条約を実施するために必要となる法律(条約実施法)案の作成作業に際し、法務省が担当する返還手続部分に関しては、「法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会」で議論を重ね、また、外務省が担当する中央当局(返還申請等の担当窓口)部分については、有識者を交えた「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」で議論を行ってきた。

ハーグ条約及び条約実施法案は、2012年3月9日に閣議決定を経て、国会に提出され、いずれも未採決のまま11月に衆議院が解散されたため、廃案となった。国境を越えた人の往来が飛躍的に増え、国際結婚も増加した現在、ハーグ条約の締結は日本にとって喫緊の課題であり、政府としては、早期締結を目指して引き続き締結作業を進めていく考えである。

また、ハーグ条約の締結に向け、条約発効後に着実かつ効果的な条約の実施を確保する必要があるとの観点から、日本政府として、関連の制度設計についての検討・整備及び周知・広報を精力的に進めている。その一環として、外務省は、海外や日本国内に居住する子の連れ去り事案当事者に対し、日本の制度などについて電話で説明を行うパイロット事業などを行っている。

1 国連総会の冒頭、国連加盟国等の代表が、その会期で重視する課題について問題を提起し、それぞれの立場について述べる演説。テーマの選定は自由であり、気候変動、開発、軍縮・不拡散、国連改革などの国際社会共通の課題について、幅広く言及されることが多い。例年、各国から首脳を含めた高いレベルが代表として参加する。

2 国連の会計年度は偶数年の1月から翌奇数年の12月までの2年間。

3 業務効率化を目的とした国連事務局の改革。人的・財政的・物的資源を総合的に管理するためのソフトウエア導入や、職員の異動促進策等の人的資源管理分野における改革が検討されている。

4 国際機関で働くことを志望する者を政府の経費負担で国際機関に派遣し、職務経験を積ませることにより正規職員への道を開くことを目的とした制度。

5 国際機関加盟国による選挙で選出された日本人の国際機関の長としては、天野之弥IAEA事務局長や関水康司IMO事務局長などがいる(2013年1月現在)。

6 日本国内にも多くの国際機関が駐日事務所を有している。詳細は外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/kokusai/index.html)を参照。

7 領海、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚などの幅を測定する基準となる線。通常は海岸の低潮線。