1 日本経済再生に向けた取組

(1)経済連携協定(EPA)・自由貿易協定(FTA)交渉の推進

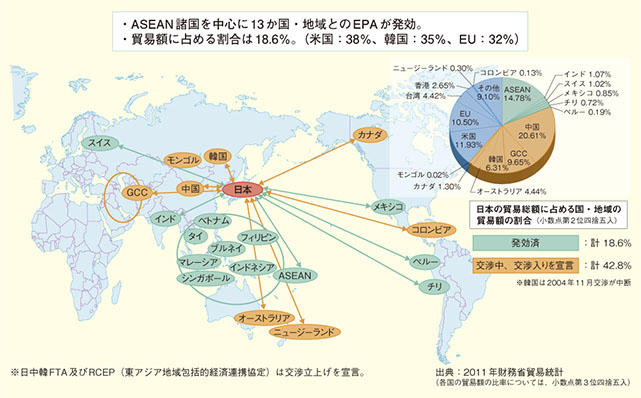

EPA及びFTAには、物品の関税やサービス貿易の障壁などを削減・撤廃し、投資の保護・促進やビジネス環境の整備などを行うことを通じて、海外の成長市場の活力を日本の成長に取り込み、日本の経済的繁栄の基盤を強化する効果がある。日本は、アジア太平洋諸国を始め、世界の国々との間でEPA及びFTAの交渉を積極的に推進し、2012年3月に、日・ペルーEPAが発効するなどこれまでに13の国・地域との間でEPA・FTAを締結してきた。

2012年12月には安倍内閣が発足し、自由民主党・公明党連立政権合意において「FTA、EPAをはじめ自由貿易をこれまで以上に推進するとともに、TPP協定については、国益にかなう最善の道を求めていく」と明記された。また、安倍総理大臣は、2013年2月の第183回国会における施政方針演説において、「アジア・太平洋地域、東アジア地域、欧州などとの経済連携を、戦略的に推進します。我が国の外交力を駆使して、守るべきものは守り、国益にかなう経済連携を進めます。」と述べた。

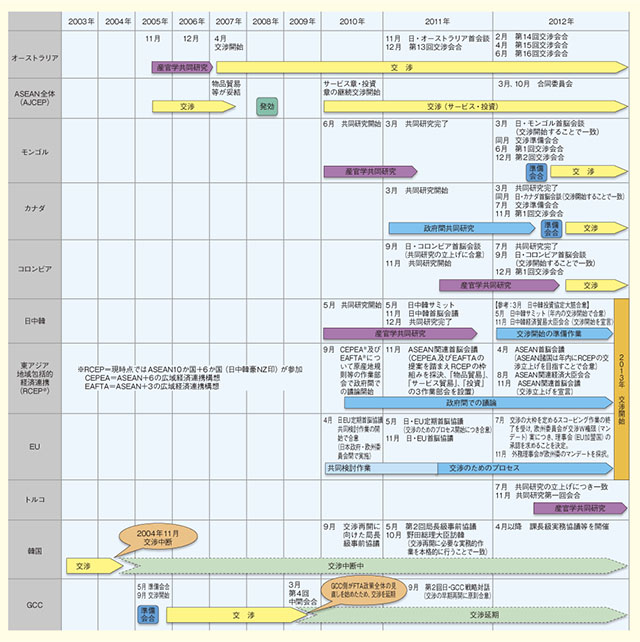

具体的には、2012年には、日・オーストラリアEPA交渉などの取組を推進するとともに、日・モンゴルEPA、日・カナダEPA、日・コロンビアEPAの交渉を新たに開始した。また、11月には日EU・EPAの交渉開始に必要なEU内部での手続きが完了し、交渉開始に向けた環境が整った。

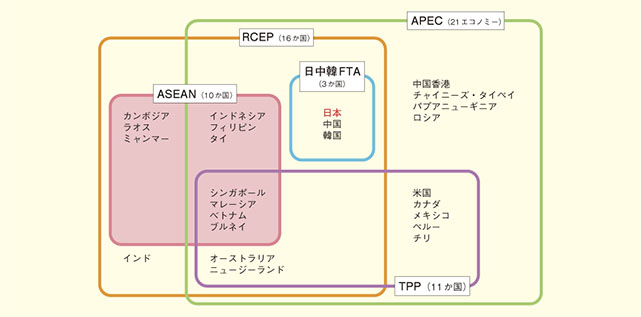

日本が実現を目指しているアジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)に向けた道筋の中で既に交渉が開始されているTPP協定については、2013年3月に安倍総理大臣が交渉参加を表明したことを受け、可能な限り早期に交渉に参加した上で、強い交渉力をもって、国益を最大限に実現するよう全力を尽くす考えである。また、2012年11月に開催されたASEAN関連首脳会議の際には、同じくFTAAPの実現に寄与する重要な地域的な取組である日中韓FTA及び東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉立上げについて関係国との間で合意した。

ア 2012年以降に発効したEPA(ペルー)

日本と歴史的にも関係の深い中南米の主要国であるペルーとは、同国の強い要望も踏まえ、2009年4月の日・ペルー首脳電話会談でEPA交渉の開始を決定した。2010年11月までに7回の正式会合と中間会合が開催され、2010年11月、横浜APECの際の日・ペルー首脳会談において、両首脳間でEPAの交渉完了に関する共同声明の署名が行われた。同EPAは、2011年5月に署名がなされ、2012年3月に発効した。

イ 交渉中などの協定(韓国、湾岸協力理事会(GCC(2))、オーストラリア、モンゴル、カナダ、コロンビア。FTAAP関連はエ参照。)

(ア)韓国

日本の隣国であり、貿易・投資を含む経済の相互依存関係が強い韓国とのEPAは、両国に安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらすとの考えに基づき、2003年12月に交渉を開始し、その後、2004年11月以降交渉が中断しているが、2008年4月の日韓首脳会談で日韓EPAの重要性について一致した。これ以降累次の首脳会談や外相会談におけるやり取りを踏まえ、局長級、審議官級などによる実務協議を開催した。また、2011年10月の日韓首脳会談では、日韓双方で交渉再開に必要な実務的作業を本格的に行うことで一致し、その後、実務レベルの協議等、交渉再開に向けた調整を継続している。

(イ)湾岸協力理事会(GCC)

日本に対する原油・天然ガス供給国として極めて重要な位置を占めるGCC諸国との間で、より一層の経済関係強化を図る観点から、2006年9月にFTA交渉を開始した。2009年以降、GCC側の都合で交渉は延期されてきたが、日本はGCC側に対し交渉の早期再開を求めている。

(ウ)オーストラリア

エネルギーや食料の主要な供給国という経済面のみならず、政治・安全保障の面でも密接な関係にあるオーストラリアとは、同国からの強い要望を踏まえ、2007年4月にEPA交渉を開始し、2012年12月までに16回の交渉会合を行った。

(エ)モンゴル

2010年、石炭や銅など鉱物資源の豊富なモンゴルとの間でEPA官民共同研究を立ち上げた後、2011年3月に共同研究が終了し、両国首脳に対しEPA交渉の早期開始を提言する報告書を公表した。これを受け、2012年3月の日・モンゴル首脳会談において、両首脳は日・モンゴルEPA交渉を開始することを決定した。同年6月に交渉を開始し、12月、第2回交渉会合を実施した。

(オ)カナダ

2011年3月、日本とカナダとのEPAの可能性に関する共同研究を開始した。4回の共同研究会合を開催した後、2012年3月に共同研究報告書を発表した。その中で包括的で高いレベルのEPA交渉を開始するための十分な共通基盤を見出したと結論付けた。これを受け、同月の日・カナダ首脳会談において、両首脳は日・カナダEPA交渉を開始することで一致し、同年11月に第1回交渉会合が開催された。

(カ)コロンビア

2011年9月の日・コロンビア首脳会談でEPA共同研究の立上げにつき一致した。3回の共同研究会合を開催した後、2012年7月に共同研究報告書を発表し、両国政府ができるだけ速やかにEPA交渉を開始することを提言した。これを受け、同年9月の日・コロンビア首脳会談において、両首脳は日・コロンビアEPA交渉を開始することを決定し、同年12月に第1回交渉会合が実施された。

ウ 共同研究など(EU、トルコ)

(ア)EU

民主主義、「法の支配」、基本的人権といった基本的価値を共有し、日本の主要貿易・投資相手でもあるEUとは、2011年5月の日・EU定期首脳協議で、日EU・EPA交渉のためのプロセスを開始することに合意した。これを受け、日本政府と欧州委員会との間で、EPA交渉の範囲などを定めるスコーピング作業を実施し、2012年7月、欧州委員会は理事会(EU加盟国)に対し、日EU・EPAの交渉権限(マンデート)を同委員会に付与するように求めた。同年11月には、EU加盟国で構成される外務理事会が欧州委員会への交渉権限付与を決定し、交渉開始に向けた環境が整った。これを受け、政府は速やかな交渉の開始に向け、欧州委員会との間で準備を進めている。

(イ)トルコ

高い経済的潜在性を有し、開放経済を推進するトルコとは、2011年7月、玄葉外務大臣及び枝野経済産業大臣が訪日中のチャーラヤン・トルコ経済相と会談を行い、両国間でEPAに関する共同研究を立ち上げることで一致した。2012年11月に第1回共同研究会合が開催された。

エ アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)に向けた道筋

FTAAPは、APEC参加国・地域間の自由貿易圏であり、APECなどで議論されている構想である。2010年11月のAPEC首脳会議において、FTAAPについては、ASEAN+3、ASEAN+6、TPP協定などの現在進行している地域的な取組を基礎として、更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求されるべきであり、その実現に向けて具体的措置をとっていくことで一致した。

(ア)環太平洋パートナーシップ(TPP)協定

TPP協定は、現在、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシア、メキシコ及びカナダの11か国で交渉中のFTAである。2010年11月に決定した「包括的経済連携に関する基本方針」において、TPP協定については、情報収集を進めながら対応していく必要があり、国内環境の整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を行っていくことを決定し、情報収集を開始した。2011年11月には、野田総理大臣は、記者会見で、TPP協定交渉参加に向けて関係国との協議に入ると述べるとともに、関係国との協議を通じ、各国が日本に求めるものについて更なる情報収集に努め、十分に国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、TPP協定についての結論を得ていく旨述べた。2012年12月には安倍内閣が発足し、自由民主党・公明党連立政権合意において「TPPについては、国益にかなう最善の道を求める」旨が明記された。また、2013年3月15日、安倍総理大臣は、記者会見で、TPP協定交渉に参加する決断をしたと表明した。TPP協定については、安倍総理大臣が交渉参加を表明したことを受け、可能な限り早期に交渉に参加した上で、強い交渉力をもって、国益を最大限に実現するよう全力を尽くす考えである。

(イ)日中韓FTA

2003年以降、日中韓FTAに関する民間研究が行われていたが、2009年10月の日中韓サミットを受け、政府関係者も参加する産官学共同研究が立ち上げられることとなった。2010年5月から2011年12月にかけて全7回の共同研究会合が開催され、共同研究は完了した。共同研究においては、日中韓FTAが三国間の貿易・投資を促進するのみならず、幅広い三国間協力を発展させること、さらには、アジア太平洋地域における経済結合プロセスの進展にも寄与するとの認識で一致した。2012年3月には共同研究報告書が公表され、各国政府に対し、日中韓FTAの取り進め方を決定するよう提言した。これを受け、同年5月の日中韓サミットにおいて、三首脳は日中韓FTAの年内の交渉開始につき一致した。交渉開始に向けた準備作業の一環として、同年6月から9月にかけて、3回にわたる事務レベル会合を開催し、実務的な協議を終了した後、同年11月のASEAN関連首脳会議の機会に開催された日中韓経済貿易大臣会合において、3か国は日中韓FTA交渉の開始を宣言した。

(ウ)東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

ASEAN諸国と日中韓の計13か国による東アジア自由貿易圏(EAFTA)構想及びこれらにオーストラリア、ニュージーランド、インドを加えた16か国による東アジア包括的経済連携(CEPEA)構想については、2010年から政府レベルで検討を開始した。2011年11月、ASEAN首脳は、両構想を踏まえ、ASEANとFTAを締結しているFTAパートナー諸国(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドの6か国)とのRCEPを設立するためのプロセスを開始することで一致した。また、2012年4月、ASEAN首脳は、RCEPの同年11月の交渉立上げを目指すことで一致した。同年8月には、ASEAN諸国とFTAパートナー諸国の経済大臣会合が開催され、11月の交渉立上げを首脳に提言するため、交渉の基本指針及び目的にかかる文書(「RCEP交渉の基本指針及び目的」)を採択した。同年11月、ASEAN関連首脳会議の際に、ASEAN諸国とFTAパートナー諸国の首脳は、RCEP交渉立上げを宣言した。

オ 発効済みの協定

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会や分野ごとの各種小委員会に関する規定や発効から一定期間を経た後に協定の一部又は全体の見直しを行う規定があり、発効済みのEPAの活用を促進するために様々な協議が続けられている。例えば、日・メキシコEPAは2008年から再協議が行われ、2011年9月には市場アクセスの更なる改善などを定める改正議定書が署名され、2012年4月に発効した。

カ 人の移動

2008年にインドネシアから、また、2009年にフィリピンから、EPAに基づき看護師・介護福祉士候補者の受入れを開始しており、2012年はインドネシアから101名(看護:29名、介護:72名)、フィリピンから101名(看護:28名、介護:73名)が新たに入国した。また、2012年に実施された国家試験の結果、看護47名(インドネシア:34名、フィリピン:13名)、介護36名(インドネシア:35名、フィリピン:1名)が合格した。不合格者のうち、2008年及び2009年に入国した候補者であって一定の条件を満たした者については、2011年3月の閣議決定に従い、特例措置として滞在期間を1年間延長した。

さらに、2012年4月、ベトナムとの間で看護師・介護福祉士候補者の受入れの枠組みに係る書簡を交換した。この新しい枠組みにおいては、インドネシア及びフィリピンとは異なり、一定の日本語能力を有する候補者に入国・滞在が認められることとなり、同年11月から訪日前日本語研修を実施している。

政府は、候補者支援のため、訪日前日本語研修の実施、帰国後の支援や再チャレンジ支援を行っているほか、2013年に実施される国家試験においては、候補者が受験する試験問題における全ての漢字へのふりがな付記や試験時間の延長がなされる予定である。

(2)インフラ海外展開

日本がこれからも安定した経済成長を達成するためには、海外の成長を日本の成長につなげるよう、海外市場の開拓を積極的に進めていくことが不可欠である。この観点から、「新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~」(2010年6月閣議決定)は、経済成長に特に貢献度が高いと考えられる国家戦略プロジェクトの一つとして、「パッケージ型インフラ海外展開(3)」の推進を挙げ、また、2012年7月に閣議決定された「日本再生戦略~フロンティアを拓き、「共創の国」へ~」においては、重点施策の1つとして「パッケージ型インフラ海外展開支援」が明記された。

政府内では「パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合」が開催され、世界のインフラ需要を踏まえ、官民連携により水・発電・鉄道などの重点分野を中心に、高い技術水準を有する日本のインフラ整備支援をパッケージとして海外展開していくための議論が重ねられた。2012年6月に実施した第15回大臣会合では、「これまでの取組のレビューと今後の促進策」について議論し、今後の政府としてのインフラ海外展開推進の指針となる「パッケージ型インフラ海外展開促進プログラム」を決定したほか、「ミャンマー」、「宇宙」、「メコン」、「海洋インフラ」、「医療」、「防災」をテーマに7回の会合が行われた。また、総理大臣、外務大臣を始め各省政務レベルによるトップセールスの積極的な推進はもとより、JICA海外投融資の本格再開(2012年10月)、外貨返済型円借款の導入(2012年11月)、国際協力銀行(JBIC)の発足(2012年4月)など、政府が一体となり、オールジャパンで民間企業のインフラ海外展開を推進する体制の整備や強化が進められている。

外務省は、インフラプロジェクトに関する情報の収集や集約を行うとともに、JICA、JBIC、日本貿易振興機構(JETRO)といった現地駐在事務所や商工会などとの連絡・調整を行う際の窓口となるなどインフラ海外展開に向けた支援を担当する「インフラプロジェクト専門官」を重点国の在外公館(海外にある日本の大使館、総領事館など)について指名し、在外公館のインフラ海外展開支援体制を拡充している(2012年12月現在、50か国58公館126名)。2012年11月には、バーレーンにおいて日本企業の参加も得て中東・北アフリカ地域における「インフラプロジェクト専門官会議」を開催したほか、日本国内で定期的に開催される各地域別の大使会議の場などを利用し、情報や問題意識の共有を図っている。

(3)経済安全保障

ア エネルギー・鉱物資源

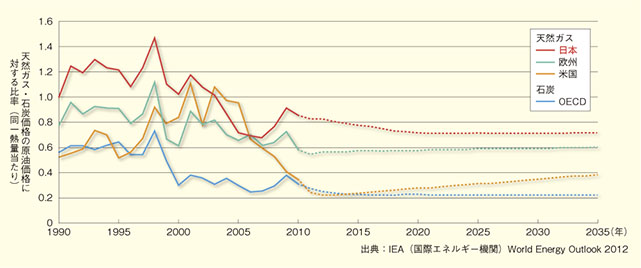

近年、エネルギーの価格は、新興国などのエネルギー需要の増加と獲得競争の激化や、供給国の資源ナショナリズムの台頭、中東情勢の流動化などにより歴史的に高い水準にある。2012年においては、例えば、ウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)原油価格(4)は、欧州債務危機を中心とする世界経済を取り巻く不確実性から一時77米ドルまで下落したが、中東情勢の緊迫化によって供給支障懸念が高まり、9月半ばに99米ドルまで再度高騰し、その後も80米ドル台後半で推移した。一方、2012年の鉱物資源価格については、ベースメタル(比較的取引量の多い金属)は世界経済への影響懸念により前年比ベースで下落傾向が続いた。レアアース・レアメタルについては、代替材料開発や供給国多角化、資源国の政治経済状況などの影響により鉱種ごとに異なる動きを見せている。さらに、米国を震源とするいわゆる「シェール革命」により、米国内のガス価格が劇的に低下し、欧州、アジアのガス価格と乖(かい)離(り)が生じており、ガス市場そのものを超えた影響を与えつつある。

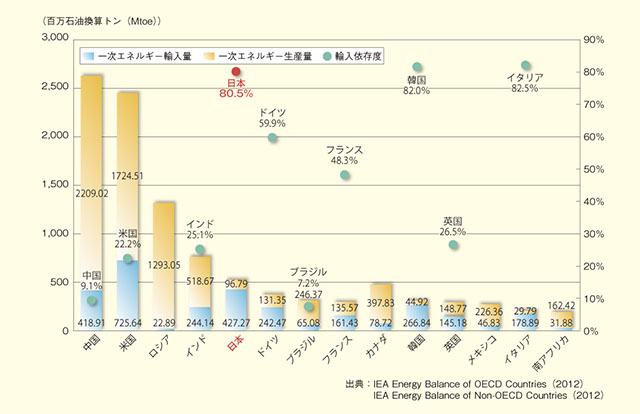

東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故の後、日本のエネルギー情勢は一変し、発電において化石燃料の占める割合は、震災前の6割強から約9割に達しており、貿易赤字の大きな要因ともなっている。したがって、化石燃料の安定的かつ低廉な供給の確保、再生可能エネルギーの最大限の導入や省エネルギーの最大限の推進が、非常に重要な課題となっている。その実現に向けて、日本は、資源国・地域との関係強化や供給源の多様化、多国間の国際的な連携・協調など、様々な外交努力を行っている。

(ア)エネルギー・鉱物資源の安定供給確保

a 資源産出国との多層的な協力関係の強化、供給元の多角化及び輸送路の安全確保

エネルギー・鉱物資源の安定供給を確保するために、日本は、官民双方で資源産出国に対する日常的・多面的な働きかけを行っており、首脳・外務大臣などの要人往来、ODAの活用等を通じて、産出国との多層的な協力関係の強化に取り組むとともに、資源・エネルギー供給元の多角化の推進を図っている。例えば、中東など主要な資源産出国・地域の安定などの環境整備に努めており、多角化については、オーストラリア、ロシアなどの石油・天然ガスの開発・生産やベトナム、インドなどにおけるレアアース開発に関する官民一体の取組などを行っている。

また、原油総輸入量の約9割が通過する中東から日本までの海上輸送路やソマリア沖・アデン湾など国際的に重要な海上輸送路において、近年、海賊事案が多発していることから、航行の安全確保が重要な課題となっている。日本は、これら海上輸送路の沿岸各国に対し、海賊の取締り能力の向上、関係国間での情報共有などの協力や航行施設の整備支援を行っているほか、ソマリア沖・アデン湾に自衛隊を派遣して世界の商船の護衛活動を実施するなど、様々な取組を行っている。

6月、第15回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合において、「資源確保戦略」が報告された。本戦略は、「資源確保戦略」(2008年3月28日閣議了解、外務省・経済産業省共同請議)の考え方を踏まえつつ、世界的な資源確保競争の激化、東日本大震災以降の化石燃料の調達コスト増大など、資源をめぐる国内外の厳しい情勢に鑑み、現在の資源確保の現状や今後の見通しを改めて分析し、日本の官民の持つリソースを最大限いかすために策定された。また、2013年2月、エネルギー・鉱物資源の獲得及び安定供給に関して重点的に取り組むため、在外公館の体制強化を図ることを目的とし、計50か国55公館に「エネルギー・鉱物資源専門官」を指名した。

b 資源・エネルギーの安定供給に向けた国際的な連携・協力の推進

原油価格の安定化に向けた良好な市場環境形成のための国際的な連携・協力の取組として、日本は、3月にクウェートで開催された国際エネルギー・フォーラム(IEF)第13回閣僚級会合に参加した。「対話を通じた世界規模のエネルギー安全保障」をテーマに議論し、エネルギー市場における透明性の更なる向上、地域的な枠組みでの対話の促進の重要性などを確認した。

天然ガス価格に関しては、日本は、9月に東京で液化天然ガス(LNG)の生産国・消費国双方の官民が集う世界初の国際会議「LNG産消会議」(経済産業省及びアジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)主催)を開催し、LNGの長期需給見通し、合理的な価格の方策を含む取引市場の透明化などについて議論した。

エネルギーの安定的供給に向けた国際的な連携・協力については、日本は、国際エネルギー機関(IEA)の諸活動に積極的に参加しており、世界を取り巻くエネルギーの中長期的な需給見通し、産油国の動向などを迅速かつ正確に把握するよう努めている。

また、日本は、有限な資源・エネルギーの適切な開発・利用に関する「採取産業透明性イニシアティブ(EITI)(5)」を支援しており、日本の鉱物資源採取企業も支援企業としてこの枠組みに参加している。さらに、エネルギー原料・産品の貿易の自由化や通過の促進、エネルギー関連投資の促進・保護などについて規定するエネルギー憲章条約(ECT)についても、日本は国際的な協力を進めている。

(イ)グリーン成長及び低炭素社会構築への取組

日本は、環境・気候変動問題対策に関する国際的な情勢への対応に加え、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力、海洋利用など)・省エネなどの推進を通じて、開発途上国を始め国際社会におけるグリーン成長の実現や低炭素社会の促進に向けた貢献を行っている。具体的には、グリーン成長を実現するため、開発途上国における人材育成に貢献しているほか、国際的枠組みを通じて日本の様々な手法・経験を世界に共有している。

例えば、ODAを通じて、開発途上国に対し、グリーン成長のための総合戦略の策定、日本の再生可能エネルギー・省エネ関連技術やシステムの導入などを支援している(詳細については第3章第2節 日本の国際協力(ODAと地球規模の課題への取組)参照)。

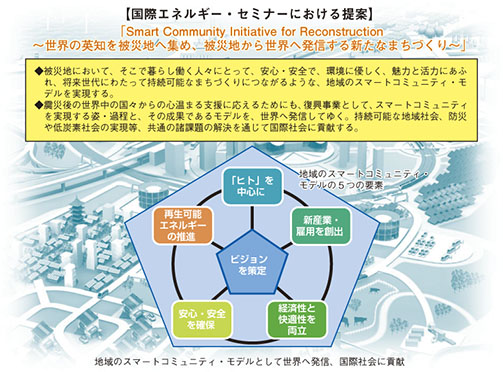

また、3月に福島で開催された国際エネルギー・セミナー「被災地復興に向けたスマートコミュニティ提案」において、被災地の住民や民間企業などの参加の下、国内外の専門家が被災地においてどのようにコミュニティ再建をなし得るのかについて、世界の先駆的事例を紹介しつつ議論し、「被災地復興のためのスマートコミュニティ・イニシアティヴ」を発表した。4月に東京で開催された日本政府とインドネシア政府が共同議長を務めた第1回東アジア低炭素成長パートナーシップ対話では、最大の温室効果ガス排出地域である東アジア地域において、低炭素成長を推進していく必要性が確認された(詳細については第3章第2節2(3)気候変動参照)。5月、第6回太平洋・島サミット(PALM6)の機会に沖縄で開催された日本政府と国際再生可能エネルギー機関(IRENA)共催のセミナー「太平洋島嶼国における再生可能エネルギーの促進~課題への挑戦~」においては、日本は、太平洋島嶼国政府のエネルギー担当者に対して、日本やIRENA加盟国の島嶼地域における先駆的取組などを紹介しつつ、大洋州地域における再生可能エネルギーの普及促進について議論した(詳細についてはコラム参照)。

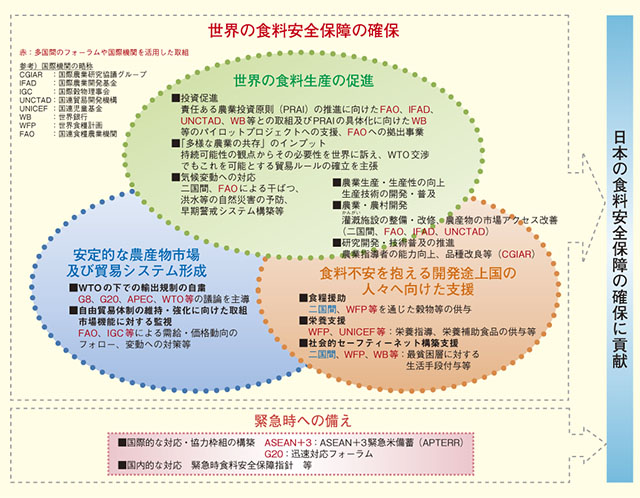

イ 食料安全保障

世界の人口は2050年までに93億人に達すると見込まれ、この人口増に対応するためには、食料生産を現在の水準から60%増大させる必要があると推測されている。食料の多くを輸入している日本にとって、世界の食料安全保障の確保は日本の食料安全保障の確保に資するものである。このため、国内の生産増大を図るとともに、世界の食料生産を促進し、安定的な農産物市場や貿易システムを形成する必要がある。

国連食糧農業機関(FAO)は、世界で約9億人が栄養不足に苦しんでいるが、今後適切な措置がとられれば飢餓の水準を1990年との比較において2015年までに半減させるとのMDGsの達成は可能な範囲にあるとしている。国際穀物価格は、近年、高い水準で推移しており、また、天候などの要因によって価格が大きく変動しやすい状況になっている。2012年の夏は米国中西部での大干ばつでとうもろこし・大豆が史上最高値を更新するなど、開発途上国の人々の食料不安の一因になっている。食料不安に苦しむ開発途上国の人々の窮(きゅう)状を緩和し、MDGsの達成に貢献することは、引き続き日本を始めとする国際社会の責務である。

(ア)食料安全保障に関する国際的枠組みにおける協力

2009年7月のG8ラクイラ・サミット(於:イタリア)において、日本は、2012年までの3年間で農業関連分野において少なくとも30億米ドルの支援を行うことを表明し、着実に実施してきた。また、2012年5月のG8キャンプデービット・サミット(於:米国)においては、G8メンバー・アフリカ諸国・民間企業の新たなパートナーシップにより、内外の民間投資を増大させる「食料安全保障及び栄養のためのニュー・アライアンス(ニュー・アライアンス)」が策定され、日本は米国と共にモザンビークの共同リード国(6)として積極的に関与した。

また、日本は、6月のG20ロスカボス・サミット(於:メキシコ)に至る、農業生産の増大及び生産性の向上、市場情報及び市場透明性の向上などの議論を各国と協力して、推進した。2011年のG20カンヌ・サミット(於:フランス)の枠組みで創設された農業市場情報システム(AMIS)に対しても、日本はプロジェクト支援を実施している。

5月には、日本が新潟で初めて開催して以来2回目となるAPEC食料安全保障担当大臣会合がカザン(ロシア)で開催され、「新潟宣言」に引き続き取り組むとともに、農業生産の拡大に向け、日本が世界的な議論を主導している責任ある農業投資原則」(PRAI)に基づいて農業投資が行われることの重要性、食料安全保障における貿易の重要性などについて議論し、「食料安全保障に関するAPECカザン宣言」が採択された。

緊急時への対応としては、G20において、異常な市場状況への対応について早期の議論を促進する場として迅速対応フォーラムが設置され、また東アジア地域(ASEAN各国、日本、韓国、中国)においては、ASEAN+3緊急米備蓄協定が2012年7月に発効するなど、国際的な協力の取組が進められている。

~世界の英知を被災地へ 被災地の取組を世界へ~

東日本大震災から1周年を目前に控えた2012年3月2日、福島県福島市飯坂町において国際エネルギー・セミナー「被災地復興へ向けたスマートコミュニティ提案」が開催されました。この国際セミナーは、外務省、経済産業省、環境省が共催し、被災地の人々や日本に駐在する各国の大使館関係者、国際機関職員、企業・研究機関の人々など国内外の約430名が参加しました。

「世界の英知を被災地へ 被災地の取組を世界へ」をテーマに開催されたこのセミナー。低炭素社会や資源循環型社会を実現するためのまちづくりのコンセプトである“スマートコミュニティ(注)”について、世界各国の先駆的な取組が紹介され、被災地への応用可能性について活発な意見交換が行われました。さらに、被災地から推薦された専門家が、被災した人々の視点に立ち、スマートコミュニティの必要性や魅力を解説。その実現に当たっては、「ヒト」を中心に据え、安心、安全を追求し新産業や雇用を創出することが重要であるなど、熱のこもった議論が行われました。その結果は、「被災地復興のためのスマートコミュニティ・イニシアティブ」としてまとめられています。また、参加国際機関等から被災地への支援の申し出もありました。

世界の英知を被災地へ集め、それを最大限に活用しながら復興を進め、その成果を被災地から世界に発信していく。それが被災地の再生のための一助となることを強く願っています。

~日本から太平洋へ、そして世界に広がる再生可能エネルギー~

東日本大震災後、一層の注目を集める「再生可能エネルギー」。これは、名前のとおり、バイオマス、地熱、水力、海洋、太陽、風力など、枯渇することなく繰り返し補充される自然由来のエネルギー。地球温暖化の原因と考えられる二酸化炭素をほとんど排出しないという大きなメリットがあります。

再生可能エネルギーへの期待は、国際社会の中でも高まっており、2009年には、再生可能エネルギーを専門に扱う国際機関「国際再生可能エネルギー機関(IRENA(アイリーナ))」も設立されました。

化学燃料への依存度が極めて高く、気候変動に脆弱である太平洋島嶼国においては、温室効果ガスの排出削減及び持続可能な開発の実現のために、再生可能エネルギー及びエネルギーの効率化が重要です。こうした認識の下、2012年5月、沖縄県で開催された第6回太平洋・島サミット(PALM6)の機会に、日本政府は太平洋島嶼国を重点地域に指定しているIRENAとの共催により、「太平洋島嶼国における再生可能エネルギーの促進 ~課題への挑戦~」を開催しました。クック諸島、ミクロネシア連邦、フィジー共和国、キリバス共和国、マーシャル諸島共和国、ニウエ(地域)、パラオ共和国、パプアニューギニア独立国、サモア独立国、ソロモン諸島、トンガ王国、ツバルの12か国・地域、日本(特に沖縄県)、IRENA加盟国とその関連機関・民間企業が参加して、島嶼地域における先駆的取組などを紹介しつつ、太平洋島嶼国における再生可能エネルギーの普及促進について政策面や技術面から議論を行いました。

太平洋島嶼国の参加者からは、「これまで再生可能エネルギーの導入目標を掲げても、そこに至る道のりが見えなかったが、島嶼地域を中心とする先駆的事例から多くのことを学び、ヒントが得られた。早速、これら事例の紹介者に直接連絡して更なる知見を得たい。」とのコメントが寄せられました。

日本の再生可能エネルギーの知見が世界に広がる一歩を築けた、そんな一日になりました。

(イ)「責任ある農業投資」の促進に向けた日本の取組

開発途上国に対する国際農業投資が過熱し、不適切な投資が行われることが、世界の食料安全保障に負の影響を与え、国際的に問題になっている。このため、これを緩和しつつ、投資を促進し世界の農業開発を推し進めるとの考えから、日本は、投資受入国、小農を含めた現地の人々、投資家の三者の利益を調和し最大化する「責任ある農業投資」についてのイニシアティブを提唱し、2010年4月には四つの国連関係機関によりPRAIが策定された。その後、G8、G20、APECなどの国際的な枠組みにおいて、PRAIが支持される中、5月のG8キャンプデービット・サミットで合意されたニュー・アライアンスの枠組みの中でも、PRAIを踏まえた農業投資が重要であり、アフリカ政府や民間企業がPRAIを試験的に適用することをG8として支持すると表明している。

PRAIも考慮した責任ある農業投資のための原則は、より広い関係各方面からの支持を得るため、世界食料安全保障委員会(CFS)で議論が行われており、各加盟国のほか民間セクター団体や市民社会組織もこの議論に参加している。

ウ 漁業(マグロ・捕鯨問題など)

世界的な人口増加と食料不足の到来が予想される中、水産資源の持続可能な利用はこれまで以上に重要になっている。日本は、世界有数の漁業国、水産物の消費国として、国際的な水産資源の適切な保存管理及びその持続可能な利用のための協力に積極的な役割を果たしている。

マグロ類は、広い海域を回遊するため、地域漁業管理機関を通じて資源の保存管理が行われているが、一部のマグロ類は資源の減少が深刻になっている。日本は、マグロ類の漁業国であると同時に輸入国として、マグロ類資源の保存管理措置の強化に向けた議論を主導している。例えば大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)は、ICCATのルールに反する漁獲物の流通防止をより確実にするため、2013年から2014年にかけてクロマグロの漁獲証明書の電子化を順次導入することを決定した。

捕鯨については、7月の第64回国際捕鯨委員会(IWC)年次会合(於:パナマ・パナマシティ)において、年次会合の隔年化が決定されたほか、シー・シェパード(7)による日本の鯨類捕獲調査船に対する妨害行為に関して多くの国から非難意見が出された。また、IWCの機能改善に向けた「IWCの将来」に関しては、具体的な作業プロセスの議論に進展はなかったものの、対話と協力を継続することとなった。日本は、鯨類を含めた水産資源の科学的根拠に基づいた持続可能な利用を図るべきとの立場に立ち、引き続き他の締約国と協議を続けていく方針である。

また、日本は7月に「北太平洋漁業資源保存条約」に署名した。北太平洋の公海は日本の漁業における重要な海域であり、特に条約の対象水域内に位置する天皇海山漁場は、日本の遠洋底魚漁業にとって、最も重要な公海漁場となっている。このことから、日本は、政府間協議の暫定事務局を務めることなどを通じ、この条約の作成段階から主導的な役割を果たしており、引き続き、条約の早期発効と効果的な実施のため、積極的な役割を果たしていく方針である。

エ 海洋(大陸棚)

国土面積が小さく天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵されている海底資源は、経済的な観点から重要である。日本は、海洋における権益を確保するため、国連海洋法条約(8)に基づき、200海里を超える大陸棚の限界を設定に向け、政府一体となって取り組んだ。具体的には、2002年6月に「大陸棚調査に関する関係省庁連絡会議」を内閣に、2003年12月に「大陸棚調査対策室」を内閣官房にそれぞれ設置し、そのための体制を整えた。その後、「大陸棚調査に関する関係省庁連絡会議」が決定した基本方針に従い、内閣官房の総合調整の下、外務省を含む関係省庁が連携し、日本周辺の海域での調査、大陸棚限界委員会(CLCS)に提出する情報の準備等を行った。

日本は、これらの作業を終え、総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部会合の決定に基づき、2008年11月、CLCSに対し、大陸棚の延長を申請した。3年余りに及ぶCLCSにおける審査の結果、2012年4月、日本は、大陸棚の延長を申請した7海域のうち6海域についてCLCSから勧告を受領した。この勧告により、日本の国土面積の8割に相当する約31万平方キロメートルに及ぶ大陸棚延長が認められた。このことは、日本の海洋における権益を確保するために、政府一体となって長年にわたり取り組んだ成果であり、こうした権益の拡充に向けた重要な一歩であると評価できる。

なお、九州・パラオ海嶺南部海域については、勧告が行われず先送りとなった。日本としては、同海域について早期に勧告が行われるよう、引き続き努力していく考えである。

一方、中国及び韓国は、2012年12月、東シナ海における大陸棚延長をCLCSにそれぞれ申請した。しかし、両国が申請した海域は、いずれも日中及び日韓間の向かい合っている海岸の距離が400海里未満であるので、国連海洋法条約の関連規定に従い、関係国間の合意により境界を画定する必要があり、一方的に大陸棚の限界を設定することはできない。この点を、日本は、CLCSに対し表明するとともに、CLCSが中国及び韓国の申請を審査しないよう要請した。

1 シェールガスを始めとする非在来型石油・ガス田の開発・生産の急激な拡大がエネルギー及びそれを超えて影響を与えつつある現象の総称。

2 バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6か国から構成。

3 「新成長戦略」において、「パッケージ型インフラ海外展開」として官民連携によるインフラ事業展開を推進するとした。アジアを中心とするインフラ需要に対して、民間企業の取組を支援し、日本企業による電力、鉄道、水、道路事業などの海外でのインフラ整備について、施設建設などのハードインフラだけでなく、その事業運営に必要な設備・技術の移転、管理運営に関する人材育成などのソフトインフラ整備まで、パッケージ型で支援する考え方。

4 ニューヨーク商業取引市場の原油指標銘柄。北海ブレント、ドバイとともに世界的な指標原油の1つ。

5 石油・ガス・鉱物資源等の開発に関わる採取産業から、資源産出国政府への資金の流れを高めることを通じて、成長と貧困削減につながる責任ある資源開発を促進する多国間協力の枠組み。

6 ニュー・アライアンスの国別協力枠組みを加速化するために、対象国と共に協力枠組みの策定を実施する国。

7 米国に本部を置く反捕鯨活動の名の下に暴力活動などを行う自称環境保護団体。日本が実施している南極海鯨類捕獲調査に対し、毎年妨害行為を行っている。

8 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)では、沿岸国の領海を越えて200海里までの区域の海底などをその大陸棚と定めるとともに、大陸棚縁辺部が200海里を超えて延びている場合には、海底の地形・地質などが一定の条件を満たせば、沿岸国は200海里を越える大陸棚を設定できるとしている(1海里は1,852メートル)。

(注) 家庭・オフィス・商業施設・交通など、生活の様々な場全体を総合的に俯瞰(ふかん)し、全体としてエネルギーの最適利用を目指すまちづくり。