4 国際社会の安定に向けた取組

(1)国際連合(国連)

ア 概観

国連総会は、国連憲章が定めた国連の活動範囲全ての事項について、全加盟国が討議・勧告を行う、主要な審議機関である。2011年9月に開会した第66回国連総会には、野田総理大臣及び玄葉外務大臣が出席した。野田総理大臣は一般討論演説(1)を行ったほか、原子力安全及び核セキュリティに関するハイレベル会合において演説を行い、さらに、潘基文(パンギムン)国連事務総長、ナスル第66回国連総会議長、オバマ米国大統領、李明博韓国大統領などと会談を行った。また、国連総会の機会を捉え、総理夫妻主催レセプションを開催し、震災に際する国際社会からの支援への感謝と日本の復興への決意を表明した。野田総理大臣は、一般討論演説において、(ア)日本が東日本大震災から再生し、平和で繁栄したより良い未来の実現のため一歩一歩前進する決意、(イ)世界経済の成長と日本経済の再生、原子力安全、地球規模の諸課題への対処、そして国連改革などの分野で国際貢献に取り組む決意、(ウ)新たな三つのコミットメントとして、①南スーダンの国づくりと地域の平和のための支援、②「アフリカの角」における干ばつ問題に対する人道的支援、③中東・北アフリカ地域に対する支援を表明した。特に、国連改革については、国連の実効性と効率性を更に高めるために支援していくこと、また、国連強化のためには安保理改革が不可欠であり、日本は今会期において、改革の実現に向けた真の交渉を開始させ、具体的成果を得ることを目指す旨を述べた。玄葉外務大臣は、原子力安全等に関する国連ハイレベル会合の分科会、軍縮・不拡散イニシアティブ第3回外相会合、ミレニアム開発目標閣僚級非公式会合で共同議長として議論を主導したほか、中東情勢やアフリカ情勢に関する会合や安保理改革に関するG4外相会合等に出席した。また、米国、パキスタン、エジプト、ロシア、インドネシア、中国、英国、リビア、韓国との外相会談などを行った。

8月には、潘基文国連事務総長が外務省賓客として来日し、菅総理大臣、松本外務大臣との会談などを行い、地球規模の諸課題について意見交換をし、更なる連携を確認した他、福島を訪問し、被災者の方々に対して連帯の意を表し、国連も世界も応援していると激励した。

イ 安全保障理事会(安保理)、安保理改革

(ア)安全保障理事会

安保理は、国連の中で、国際社会の平和と安全の維持につき主要な責任を有している。安保理の具体的な活動は、特に冷戦の終結以降、①PKOの設立、②多国籍軍の承認、③テロ対策、不拡散に関する措置の促進、④制裁措置の決定など多岐にわたっている。安保理決議に基づくPKOや多国籍軍の活動(ゴラン高原、東ティモール、アフガニスタンなど)は多様さを増しており、そのほかにも大量破壊兵器の拡散、テロなどの新たな脅威への対処など、国際社会における平和と安全の確保のため、安保理が果たす役割は拡大している。

日本は、これまで10回にわたり安保理非常任理事国を務め、引き続き安保理の意思決定へ主体的に参画するとの観点から、2011年1月、2015年の非常任理事国選挙に立候補することを決定し、対外発表を行った。

(イ)安保理改革

安保理の構成は、その役割の拡大にもかかわらず、国連発足後66年がたつ現在も、基本的には変化していない。このような状況の中、国際社会では、安保理の「代表性改善」と「実効性向上」の二つの側面から、その構成を早期に改革すべきとの認識が共有されている。

日本は、常任・非常任議席双方の拡大を通じた安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを、国連外交の最も重要な課題の一つと位置付け、①安保理理事国の構成を、今日の国際社会をより正確に反映し、国際社会を代表するにふさわしいものに改めること、また、②国際の平和と安全の維持に主要な役割を果たす意思と能力のある国が常任理事国となり、常に安保理の意思決定に参加することが必要であるとの立場を主張している。

日本はこれまでも平和の定着や国づくり、人間の安全保障、軍縮・不拡散などの様々な分野において国際社会への貢献を行ってきている。また、財政面における国連への貢献も世界第2位と極めて大きい。日本が常任理事国となることにより、安保理への信頼が向上し、国際社会の安定が増進されるとともに、日本が主要な国際問題に関する意思決定過程に深く、恒常的に関わることが可能となる。

(ウ)安保理改革をめぐる最近の動き

国連総会で、2009年2月から安保理改革に関する政府間交渉が行われているが、各国の立場には開きがある状態が続いている。こうした状況を打開するため、2010年9月、G4(日本・ドイツ・インド・ブラジルの4か国)は5年ぶりにG4外相会合を行った。その後、G4は2011年2月に再度外相会合を行った上で、常任・非常任議席の双方拡大及び安保理の作業方法の改善を内容とする提案を作成し、各国に精力的に働きかけを行った。同年9月のG4外相会合において、①同提案に多くの国から支持が得られたこと、②その結果として安保理改革の気運が大きく高まったことが、国連総会第65回会期(2010年9月から2011年9月)の成果であり、今後とも政府間交渉等を活用しつつ、柔軟な姿勢で幅広い加盟国と協議していくことで一致するなど、改革に向けた取組が続いている。

また、日本は、立場は異なるものの改革に意欲のある国々との間で、率直かつ実質的な非公式の意見交換を行うことが改革を実現するために重要であるとの観点から、11月に、「安保理改革に関する東京対話」を主催した(2)。参加者の間では、この東京対話が相互理解を促し、改革に関する現実的な取組を進めて行く上で有益であったとの認識が共有され、今後もこのような対話を含めて、他の国連加盟国との間でも柔軟性の精神をもって意見交換を行っていくことが確認された。

ウ 国連行財政

(ア)国連予算

国連の活動を支える予算は、各国に義務的に割り当てられる分担金(通常予算、PKO予算、並びに旧ユーゴスラビア及びルワンダ国際刑事裁判所予算)と各国が政策的に拠出する任意拠出金から構成されている。2010/2011年度の国連通常予算(3)については、為替インフレ調整の経費増により2か年実績値は約54.2億米ドルとなった。2012/2013年度の国連通常予算については、潘基文事務総長による3%予算削減イニシアティブを受けて、前年度修正予算比3.2%減となる予算案が提出された。審議の結果、会議開催関係経費や建設経費の切り詰め等により、2か年で約51.5億米ドル(前年度修正予算比約4%減)となり、1998/1999年度以来14年ぶりに当初予算が前年度比で減額となった。また、PKO当初予算については、2011/2012年度(7月~翌年6月の単年予算)は、約70.65億米ドル(前年度比約2.4%減)となったが、年間ベースでは通常予算の約3倍の規模で推移している。

日本は、厳しい財政事情の中、2011年国連通常予算分担金は約2.9億米ドル、2010年国連PKO予算分担金は約12.1億米ドルと、加盟国中2番目の財政貢献を行っており、主要財政負担国として、国連が限られた予算をより一層効率的かつ効果的に活用するよう働きかけを行っている。

(イ)当面の課題

国連通常予算は、これまでほぼ右肩上がりで増大傾向にあったが、国連行財政の効率化の必要性に対する指摘や、現下の世界的な厳しい財政状況を踏まえ、前述のとおり潘事務総長から予算節減に向けたイニシアティブが示された。また、潘事務総長は、2012年からの2期目の任期における優先課題として、国連のマネジメント改革を掲げ、そのための特別チームを新たに設置し、業務効率化のための短期的かつ中長期的な具体策・課題について報告書を提出するよう指示した。今後は、このような国連のマネジメント改革チームの報告をいかにして予算削減に反映させていくかが加盟国にとっての課題となる。さらに、2012年には国連通常予算の各国の分担率についての交渉が行われることから、加盟国中第2位の分担率を維持している日本としては、国連通常予算分担率が支払能力の原則に基づき、新興国の経済成長など、世界経済の発展に応じた、より適正なものとなるよう引き続き主張していく考えである。

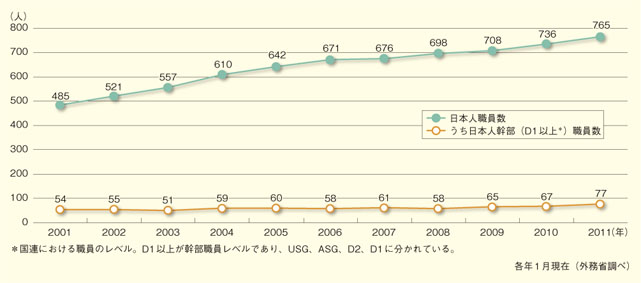

エ 国際機関で働く日本人

地球規模の課題への対応が国際社会にとってますます重要になっている中で、国際機関は重要な役割を果たしており、国連などの国際機関で働く職員の任務と責任も重要なものになっている。日本としては、国際機関において、人的資源の面で積極的な貢献を行っていくことが重要であると考えており、国際機関における日本人職員を増加させるための施策を行っている。

具体的には、国際機関で働くことを志望する者を政府の経費負担で国際機関に派遣するJPO(Junior Professional Officer)派遣制度(4)の実施、応募した日本人の採用や日本人職員の昇進に向けた国際機関への働きかけ、優秀な人材の発掘や応募者を増やすための研修や広報活動などを行っている。

こうした取組の結果、国連関係機関の日本人職員(専門職以上)は765名(2011年)となり、2001年の485名から約6割増加している。また、選挙で選出された国際機関の長(5)などを始めとする幹部職員の数は、2001年の54名から77名と約4割増加している(図表「国連関係機関に勤務する日本人職員数の推移(専門職以上)」参照)。これら日本人職員は、国際機関本部に加え、イラク周辺やアフガニスタンなどの紛争地域、日本を含むアジアやアフリカなどの国々で、様々な分野において活躍している(6)。なお、国連の派遣するPKOミッションや政治ミッションにおける日本人職員(専門職以上)は30名(2011年12月末時点)である。

(2)国際社会における「法の支配」

ア 「法の支配」とは

国際社会における「法の支配」には、①新しい国際法秩序の形成・発展というルール形成の側面、②国際法に基づき国家間の紛争を平和的に解決していくという紛争解決の側面、及び③各国国内における法整備の側面がある。

ルール形成の側面においては、日々形成されている国際ルールに構想段階から積極的に参画し、日本の理念や主張を反映させていくことが重要である。日本は、国連国際法委員会(ILC)及び国連第六委員会における国際法の法典化作業、ハーグ国際私法会議や国連国際商取引法委員(UNCITRAL)等における国際私法分野の条約及びモデル法等の作成作業のほか、国際刑事裁判所(ICC)や世界貿易機関(WTO)等、各種の国際的枠組みにおけるルール形成プロセスに積極的に参加している。このうちILCについては、11月に国連で行われた選挙において村瀬信也上智大学教授が再選を果たした。また、2011年の国連第六委員会では、日本の山田中正前ILC委員がその起草に大きな役割を果たした、「越境地下水に関する条約草案」に関する決議が採択されるなど、具体的な成果を上げている。加えて、アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)や欧州評議会における国際公法法律顧問委員会(CAHDI)といった地域的な国際法フォーラムにも、財政面・人材面で貢献している。

紛争の平和的解決の側面においては、日本は、国際法にのっとった紛争の解決を一貫して重視してきており、国際裁判所に対して人材面、財政面を含め様々な貢献を行っている。11月に国連で行われた国際司法裁判所(ICJ)裁判官選挙では2009年以来同裁判所所長を務めてきた小和田恆(ひさし)裁判官が国連総会の最高票を得て再選を果たし二期目を務めることとなったほか、国際海洋法裁判所(ITLOS)においては、柳井俊二裁判官が10月に同裁判所所長に就任するなど、国際裁判所に継続して裁判官を輩出しており、これら人材面を含む貢献を通じて国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。

国内法整備の側面においては、日本は、特にアジア諸国の法制度整備支援や法の支配に関する国際協力に積極的に取り組んでいる。これらの支援は人間の安全保障(第3章第2節2「地球規模の課題への取組」参照)の強化にも貢献している。

イ 刑事分野における取組

日本は、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷であるICCに対し、2007年10月の加盟以来、様々な貢献を行っている。日本はICCの最大の財政貢献国であり、尾﨑久仁子裁判官を始め、人材面でも貢献している。

2011年、発足から10年目を迎えたICCは、国連安保理による付託を受けてリビアの事態に関する捜査を開始し、またリビアのカダフィ指導者やコートジボワールのバグボ元大統領に逮捕状を発付するなど、積極的な活動を展開した。日本は、ICCの活動を支持すると共に、ICCをより効率的・効果的・普遍的にし、また、制度的に持続可能な裁判所とするために、ICCのガバナンス向上に向けた議論を主導するなど、積極的に活動した。特に、日本はこれまで、ICCがより普遍的な組織として発展するための協力の一環として、特にアジア・太平洋地域の国々のICC加盟を促進してきたが、2011年には同地域の3か国(フィリピン、モルディブ及びバヌアツ)を含む6か国が新たにICCに加盟した。12月に行われたICC締約国会議では、次期検察官としてベンソーダICC次席検察官がコンセンサス方式(票決によらず、反対意志の表明がないことをもって決定・成立する方式)で選出され、また6名の新しい裁判官が選出された。

また、日本は、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備に積極的に取り組んでいる。他国との間で必要な証拠の提供などを一層確実に行えるようにするとともに、刑事事件の捜査と手続の面で他国と行う協力の効率化及び迅速化を可能とする刑事共助条約(協定)の締結は、そうした取組の一例である。最近では、EUとの間で2011年1月2日、ロシアとの間で2月11日に条約(協定)が発効した。これらは、日本が締結した5番目及び6番目の刑事共助条約(協定)である。

ウ 日本の外交・安全保障の基盤の枠組みの構築

日本の外交・安全保障の基盤を強化するためには、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用が引き続き重要である。こうした観点から、2011年4月1日に在日米軍駐留経費負担特別協定を締結した。

また、国際連合平和維持活動や諸外国での災害救援活動等の分野において日本の自衛隊とオーストラリア国防軍が協力する機会が増加している現状を踏まえ、日豪物品役務相互提供協定(ACSA)を国会に提出し、2011年4月に国会の承認を得た。

さらに、東アジアの安全保障環境を整備する観点から、重要課題である日朝国交正常化や日露平和条約の締結等に向けた交渉にも引き続き取り組んでいる。

エ 経済・社会分野における取組

貿易・投資の自由化及び人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施がますます重要となっている。2011年には、経済連携協定(EPA)をインドとの間で新たに締結したほか、様々な国・地域との間で租税条約、投資協定及び社会保障協定の署名・締結を行った。多国間の枠組みにおいても、新興国・開発途上国の代表性の拡大等を目的とした国際通貨基金(IMF)協定の改正を受諾したほか、日本国民及び企業の生活・活動を守り、促進するために、WTO紛争処理制度の活用を始めとして、既存の国際ルールの適切な実施が確保されるよう取り組んでいる。

国民生活に大きな影響を及ぼす環境、人権などのいわゆる社会分野においては、国際社会全体にとって有益な国際ルールの形成が求められており、そのような中で日本の立場が反映されるよう交渉に積極的に参画している。気候変動分野においては、全ての主要排出国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みを構築する新しい一つの包括的な法的文書の早急な採択という最終目標に向け、国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)等の場における議論に積極的に貢献した。その結果、同会議において、全ての締約国に適用可能な新しい法的文書の作成のための「ダーバン・プラットフォーム特別作業部会」の設置が決定された。

また、最近、国際結婚の破綻等により国境を越えた子の連れ去りをめぐる問題が増加していることを踏まえ、2011年5月、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)について締結に向けた準備を進めることとする旨の閣議了解を行った(詳細については、第3章第1節2(4)「人権」及び特集「ハーグ条約」参照)。

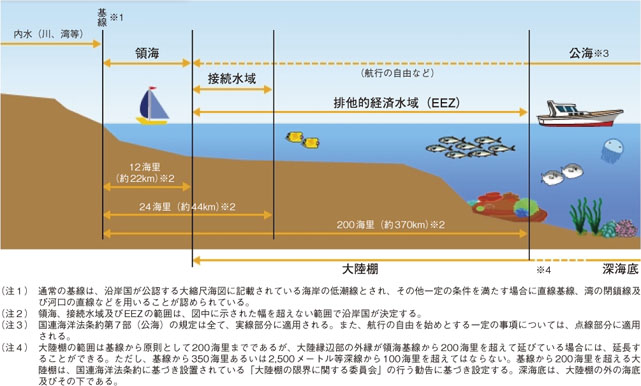

(3)海洋の秩序

日本は、石油や鉱物等のエネルギー資源の輸入のほぼ全てを海上輸送に依存している。また、国土面積が小さく、天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や、日本の周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵される海底資源は、経済的に重要である。

ア 国連海洋法条約

国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)は、「海の憲法」とも呼ばれ、全17部320条という膨大な本文と九つの附属書から成り、その内容は極めて包括的なものになっている。同条約は、10年間にわたる交渉を経て1982年に採択され、1994年に発効した。2012年1月現在、162の国及び主体が締結しており、その普遍性は高まっている。海洋国家として古くから様々な形で海との関わりを持ち続けてきた日本は、国連海洋法条約を基礎とする海洋秩序の安定・維持に積極的に貢献していくことが必要である。

イ 国連海洋法条約が規定する各種海域

国連海洋法条約においては、「領海」の幅員が基線(注:領海、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚などの幅を測定する基準となる線。通常は海岸の低潮線)から12海里(注:1海里=1,852m)までと定められた。

また、沿岸国は、基線から200海里の範囲でEEZを設けることが可能となり、同水域において、天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利、また、人工島等の設置、海洋の科学的調査、海洋環境の保護及び保全等に関する管轄権を有することとなった。

沿岸国が天然資源の探査・開発等につき主権的権利を有する「大陸棚」の範囲は、基線から原則として200海里までと定められているが、大陸棚の縁辺部が基線から200海里を超えて延び、一定の条件を満たす場合には、国連海洋法条約に基づき設置されている大陸棚の限界に関する委員会(CLCS)の勧告に基づく延長が可能である。

さらに、国連海洋法条約は国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下を「深海底」とし、その資源を「人類の共同の財産」として国際管理の下に置くため、国際海底機構(ISA)の設立を規定している。

ウ 国連海洋法条約が規定する紛争解決手続

国連海洋法条約は、その解釈又は適用に関して締約国間で紛争が生じた場合の解決手続について、強制管轄手続を原則とする紛争解決規定を有するとともに、ITLOSの設立についても規定している。日本は、同裁判所の役割を重視しており、2011年には、柳井俊二裁判官が裁判所所長に選出されるなど、人材面で貢献するとともに、分担金の最大拠出国として財政面での貢献を通じて同裁判所の活動を支援している。

エ 境界画定交渉

日本は、中国との間でEEZ・大陸棚の境界が未画定である東シナ海において、資源開発についての協力に関する国際約束の締結に向けて中国側に働きかけている。また、韓国との間でも、EEZの境界画定交渉及び海洋の科学的調査に関する暫定的な協力の枠組み交渉を継続している。日本は、これらの問題について、一貫して国連海洋法条約を始めとする国際法にのっとった解決を目指している。

(4)人権

ア 国連における取組

国連憲章第1条は、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的の一つとして掲げ、また、1948年に国連総会が世界人権宣言を採択するなど、国連は設立以来、世界の人権問題への対処、国際的枠組みにおける人権保護・促進に取り組んできた。現在も、以下のように活発な取組が行われている。

(ア)国連人権理事会(HRC)

人権理事会は、国連の人権問題に対する対処能力の強化を目的に、2006年の国連総会決議により、従来の人権委員会に替えて新たに設立された国連総会の下部機関である。1年を通じて定期的に会合が開催され、人権及び基本的自由の保護促進に向けて、審議・勧告などを行うとともに、全国連加盟国の人権状況を定期的に審査する、普遍的・定期的レビュー(UPR)を実施している。

日本は、人権理事会で積極的に貢献しており、2011年3月の第16回人権理事会ハイレベルセグメントにおいて、山花外務大臣政務官が、人権分野での国内における取組や人権理事会理事国としての日本の取組等について紹介するとともに、人権理事会の最も大きな特徴であるUPRについて、受け入れた勧告の中間的フォローアップの重要性を訴え、自主的なフォローアップ状況を発表した。また、同人権理事会において、日本は北朝鮮の人権状況について調査・報告を行う北朝鮮人権状況特別報告者の任務を延長する決議案をEUと共同で提出し、賛成多数で採択された。9月の第18回人権理事会においては、それに先立つカンボジア政府との建設的な対話と協力を経て、同国の人権状況に関する協力を促進する決議案を提出し、全会一致で採択された。

アラブの春に代表されるような、民主化に向けた動きが広がる中で、人権理事会は、深刻な人権侵害の発生に迅速に対応するため、リビア(2月)及びシリア(4月、8月、12月)の人権状況に関する特別会合を開催し、日本も積極的に参加した。

また、2006年3月の国連総会決議(人権理事会創設決議)は、国連総会は5年以内に人権理事会の地位を見直すこと、また、人権理事会は創設から5年後にその作業及び機能を見直し、総会に報告することをそれぞれ規定しており、これを踏まえ、創設5年目に当たる2011年は人権理事会の見直しの議論が行われ、日本も積極的に議論に参加し、人権理事会がより効率的に機能するような改革が行われた。

(イ)国連総会第3委員会

国連総会第3委員会は、国連総会の下部機関として設置されている六つの主要委員会のうちの一つであり、人権理事会と並ぶ国連の主要な人権フォーラムである。同委員会は、社会開発、犯罪防止、刑事司法、女性、児童、人種差別、難民など幅広いテーマを取り扱うとともに、国別の人権状況に関する議論が行われる。第3委員会で採択された決議は、総会本会議に提出され、国際社会の意思や規範の形成に寄与している。

日本は、2005年から毎年EUと共同で北朝鮮人権状況決議案を国連総会に提出しており、2011年も10月から11月にかけてニューヨークで開催された第66回国連総会第3委員会に同決議案を提出し、7年連続で国連総会第3委員会及び12月の国連総会本会議で賛成多数で採択された。この決議は、北朝鮮における組織的で広範かつ重大な人権侵害に対して極めて深刻な懸念を表明し、北朝鮮に対して全ての人権と基本的自由を完全に尊重するよう強く要求するものである。特に拉致問題については、北朝鮮当局に対し、拉致被害者の即時帰国を含め、拉致問題の早急な解決を強く要求することが明記された。

日本は、その他の国別人権状況や各種人権問題(社会開発、女性の地位向上など)に関する議題についての議論にも積極的に参加した。また、これまで同様、第66回国連総会第3委員会に、女性NGO代表を政府代表顧問として派遣した。

(ウ)その他の分野での取組

国連においては、2011年1月に正式に活動を開始した「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関」(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women、略称:UN Women)を中心に、ジェンダー分野における取組の強化が図られている。UN Womenでは加盟国、市民社会等との協議を経て初の戦略計画が策定されるなど、新機関としての活動の方向が定まったところであり、日本は執行理事国として同機関の活動に積極的に貢献していく考えである。

また、ハンセン病差別問題については、日本はその経験をいかした活動を行っている。2010年に日本が主提案国として国連総会に提出し全会一致で採択されたハンセン病差別撤廃決議においては、ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドラインに十分な考慮を払うこととしており、同原則及びガイドラインを各国で普及促進させていくため、4月にハンセン病人権啓発大使の委嘱期間を2年間延長した。日本は引き続き同大使と連携してハンセン病差別問題に取り組んでいく。

イ 人権に関する諸条約(人権諸条約)に関する取組

1960年代以降、国連総会は、人権に関する様々な条約を採択してきた。日本は、人権諸条約に関する取組として、日本が締結している人権諸条約について、各条約に基づいて設置されている委員会による政府報告審査を定期的に受けている。

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」の日本政府による第6回政府報告に関し2009年8月に公表された女子差別撤廃委員会の最終見解の中で、2年以内のフォローアップを求められていた項目について、8月、同委員会に対して日本の取組状況についてのフォローアップ情報を提出した。

7月には、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)」の第2回政府報告を提出した。

また、2010年12月に発効した「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(強制失踪条約)」について、5月の第1回強制失踪委員会委員選挙では、薬師寺公夫立命館大学教授が当選し、強制失踪委員会の初代委員として11月の第1回委員会会合に出席した。

なお、日本は、人権諸条約に設けられている個人通報制度については、人権諸条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から、注目すべき制度であると考えており、個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、関係省庁と共に真剣に検討を進めている。

ウ 二国間の対話を通じた取組

国連などの多国間の枠組みにおける取組に加え、人権の保護・促進のためには、二国間の対話も効果的な手段であることから、日本は二国間の対話の実施を重視している。7月には初めてエジプトとの間で第1回日・エジプト人権対話(於:エジプト)を開催した。また、5月には第7回日・イラン人権対話(於:イラン)を、8月には第5回日・カンボジア人権対話(於:カンボジア)を、10月には第17回日・EU人権対話(テレビ会議)を、11月には第7回日中人権対話(於:東京)を開催し、人権分野における双方それぞれの取組や国連における人権分野での協力について意見交換を行った。その他、スーダンとの間でも、4月及び10月に人権に関する技術的協議(於:スーダン)を開催した。

エ 国際人道法に関する取組

12月、ジュネーヴ諸条約(武力紛争に際しての文民の保護等を定めた四つの条約)及び同第一追加議定書に定める著しい違反行為等として申し立てられた事実を調査すること等により、国際人道法の履行を確保・促進することを目的とする国際事実調査委員会の委員選挙が行われ、日本からは古谷修一早稲田大学法科大学院教授が初当選した。また、8月には広く国際人権・人道法についての知識の普及及び理解の増進を啓発するため、国際法模擬裁判「アジア・カップ2011」を東京で開催した。

オ 難民問題への貢献

政府は、国際貢献及び人道支援の観点から、2010年度から3年間のパイロットケース(試験的取組)として、第三国定住(難民が、庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動すること)によるタイの難民キャンプからの、ミャンマー難民の受入れを開始した。第一陣は既に入国後約180日間の定住支援プログラムを終了し、日本における地域社会での自立生活を開始しており、さらに9月には第二陣としてミャンマー難民4家族18名が来日した。第三国定住による難民受入れはこれまで欧米諸国を中心として行われてきたが、日本はアジアで初めて受入れを開始したところであり、日本における難民問題への積極的な取組として国際社会からも高い評価と期待を集めている。

また、日本における難民認定申請者が近年増加傾向にある中、日本としても真に支援を必要としている人々へのきめ細かな支援に引き続き取り組んでいる。

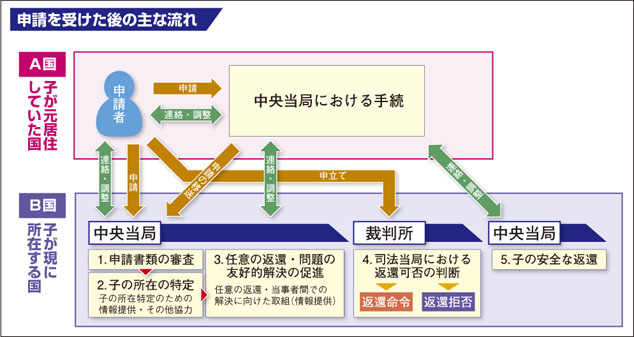

カ 子の親権問題

近年、グローバル化の進展に伴い、人の移動や日本人と外国人の国際結婚及び国際離婚が増加した結果、一方の親による国境を越えた子の連れ去り事案が増加し、日本人の親が自らの子を(元)配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が米国を始めとする各国の政府から報告されている。その一方で、外国人の親が子を日本国外に連れ去る事例も発生している。また、外国で離婚し、その国に居住している日本人が、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(仮称)(以下、ハーグ条約)を日本が未締結であることを理由に、子と共に日本へ一時帰国することを、居住している国の当局により禁じられるという問題も生じている。

ハーグ条約は、一方の親による国境を越えた子の連れ去りは子にとって有害であり、子の福祉が最重要であるとの観点から、不法に連れ去られた子をそれまで居住していた国へ迅速に返還するための国際的な協力の仕組みや、親子間の面会交流の実現のための協力について定めている(7)。

日本政府は、子の連れ去り問題の重要性を認識し、1月から「ハーグ条約に係る副大臣会議」を開催し、ハーグ条約の締結の可能性及び締結した場合の国内実施体制に関し、締結賛成・反対双方の意見も踏まえ、慎重に検討を行った。その結果、①両親が国境を越えて子を奪い合う状況は子にとって有害であり、子の福祉を保護すべきであること、②日本から外国に子を連れ去られた日本国民が、ハーグ条約の下で、日本政府と、連れ去られた子が居住する国の政府の間の協力を通じて子の返還手続を進めることが可能になること、③外国で生活基盤を築いている日本国民が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に帰国の制限を受ける場合があるが、ハーグ条約の締結によりこのような不利益の解消が期待されること等の理由により、5月20日、政府はハーグ条約の締結に向けた準備を進めること及び条約を実施するために必要となる法律案を作成すること等について閣議了解した。

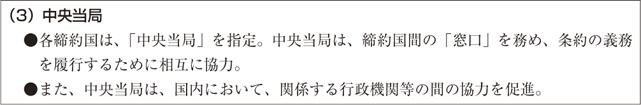

上記閣議了解に基づき、外務省は法律案のうち外務省が担うこととなった中央当局(返還申請等の担当窓口)の任務・権限等に関する部分の作成を行うため、「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」を開催し、外部の有識者から広く意見を聞きながら検討を行った。また、法律案全体の取りまとめを行う法務省は、このうち子の返還手続に関する部分の作成を行うため、法務大臣の諮問を受け設置された「法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会」にて、調査・審議を行った。

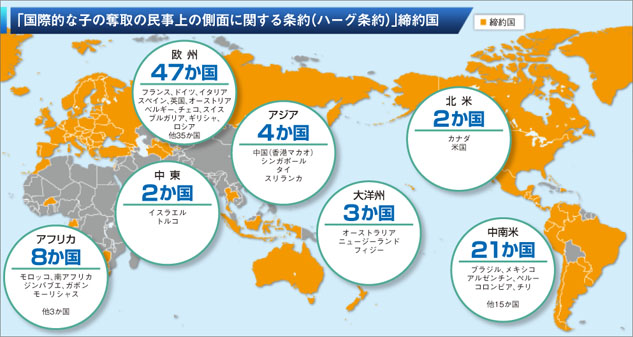

世界的に人の移動や国際結婚及び国際離婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや、監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が、国際社会で広まりました。そこで、1976年、国際司法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」は、この問題について検討することを決定し、1980年、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(ハーグ条約)」が作成されました。1983年に発効し、2012年1月現在、87か国がハーグ条約を締結しており、G8各国の中では、日本のみが未締結です。

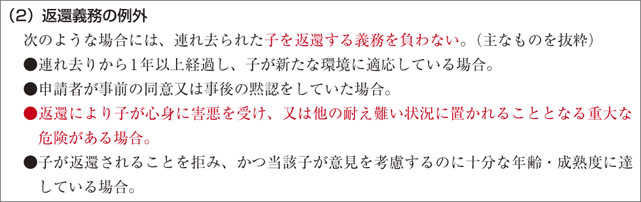

ハーグ条約の下では、国外に子を連れ去られた親は、自国の中央当局又は子が現に所在する国(連れ去られた先の国)の中央当局に対し、子の返還を求めるための申請を行うことができるほか、子との面会交流の実現を求めるための申請を行うことができます。申請を受けた中央当局は、申請の対象となる子の所在を特定した上で、子の返還又は面会交流を実現するため、当事者同士の話合いなどを通じた問題の友好的な解決に向けた支援を行います。当事者同士の話合いで友好的な解決が図られない場合には、裁判所が子を元の居住国に返還するかどうかにつき判断を下すことなり(子の返還を拒否できる場合については、下記(2)②の返還義務の例外を参照)、裁判所が返還命令を下した場合には、中央当局は、子を安全に元の居住国へ返還するための支援を行います。

1 国連総会の会期冒頭、国連加盟国等の代表が、その会期で重視する課題について問題を提起し、それぞれの立場について述べる演説。テーマの選定は自由であり、気候変動、開発、軍縮・不拡散、国連改革等、国際社会共通の課題について、幅広く言及されることが多い。例年、各国から首脳を含めた高いレベルが代表として参加する。

2 東京対話の参加国は、イタリア、インド、インドネシア、オランダ、韓国、シエラレオネ、ドイツ、日本、パプアニューギニア、ブラジル、ポーランド、南アフリカ、メキシコの13か国。

3 国連の会計年度は偶数年の1月から翌奇数年の12月までの2年間。

4 国際機関で働くことを志望する者を、政府の経費負担で国際機関に派遣し、職務経験を積むことにより正規職員への道を開くことを目的とした制度。2011年12月現在、88名が日本のJPOとして国際機関に派遣されている。

5 国際機関加盟国による選挙で選出された日本人の国際機関の長としては、天野之弥IAEA事務局長や関水康司IMO事務局長などがいる(2012年1月現在)。

6 日本国内にも多くの国際機関が駐日事務所を有している。詳細は外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/kokusai/index.html)を参照。

7 ハーグ条約の概要については「特集」を参照。