2 地球規模課題への取組

(1)ミレニアム開発目標

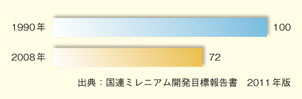

ミレニアム開発目標(MDGs)は、2015年までに国際社会が貧困削減、保健、教育等の開発分野において達成すべき共通の目標であり、2000年の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基に、2001年にまとめられた。達成期限と具体的な数値目標を定めたMDGsは、開発分野の羅針盤といえるものである。

MDGsを達成するためには幅広い関係者の連携が必要であるとの考えの下、日本は国際社会の議論や取組を主導している。6月には国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)、世界銀行及びJICAと共にMDGsフォローアップ会合を東京で開催し、参加者との間でMDGs達成に向けた進捗の加速化に関する成功事例を共有した。加えて、9月の国連総会の機会には、関係国・機関とMDGs関連閣僚級非公式会合を開催し、6月の会合の成果を国際社会に浸透させるとともに、日本が進めている革新的な官民連携の事例を紹介した。日本の積極的な姿勢は、多様な関係者から高く評価された。

また、2015年以降も国際社会が一体となって開発問題に取り組むべきとの考えから、このような会議を通じ、2015年以降の国際開発目標(ポストMDGs)に関する議論についても、主導的役割を果たしている。

ア 人間の安全保障

MDGs達成に向けた取組においても、ポストMDGsの議論においても、日本は人間の安全保障をその指導理念として重視している。人間の安全保障とは、様々な課題に直面する人間一人ひとりに着目し、自ら課題を解決できるよう人々の能力強化を図り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現できる社会づくりを進める考え方であり、人々が真に必要とする支援を行い、開発を成長につなげていくため有効な概念である。人間の安全保障を外交の柱と位置付けて以来10年以上にわたって、日本は同概念の国際的な普及に努めてきた。4月には日本の働きかけによって、人間の安全保障に関する国連総会非公式テーマ別討論が開催された。6月のMDGsフォローアップ会合においては、日本が主導し、人間の安全保障がMDGs達成に向けて有効な概念であるという認識が共有され、その認識は議長声明にも反映された。さらに、日本は日本のイニシアティブにより国連に設置された人間の安全保障基金や、草の根・人間の安全保障無償資金協力などの二国間支援を通じ、人間の安全保障の実現に引き続き取り組んでいく。

イ 保健分野

MDGsの達成期限が迫る中、日本は特に保健、教育分野に重点を置き、MDGs達成に向けた取組を加速させている。

保健分野では、日本を含む国際社会の努力の結果、MDGs達成に向けた進展が見られるものの、依然として年間360万人(2010年)が三大感染症(エイズ、結核及びマラリア)により死亡している(2)ほか、310万人の新生児(3)と34万人の女性(4)が妊娠・出産に当たり予防・治療可能な原因で死亡しており、更なる取組の強化が急務となっている。日本は、2010年のMDGs国連首脳会合で発表した国際保健政策に基づき、保健分野への50億米ドルの支援をもとに他の開発パートナーと共に、43万人(5)の妊産婦と1,130万人の乳幼児の命を救うことなどを目指している。具体的には、日本の母子保健支援モデル「EMBRACE」(6)の活用、世界基金などを通じた三大感染症対策の強化、ポリオなどの国際的な公衆衛生緊急事態への支援に取り組んでいく。

ウ 教育分野

教育分野では、2010年のMDGs国連首脳会合で発表した「新教育協力政策2011-2015」に基づき、MDGs及び「万人のための教育(Education for All)」目標の達成を目指している。具体的には、学校・コミュニティ・行政が一体となって包括的な学習環境改善を行う基礎教育支援モデル「スクール・フォー・オール」に基づいた支援を行い、少なくとも700万人(5年間で延べ2,500万人)の子供に質の高い教育環境を提供していく考えである。また、開発途上国の教育セクターに対する支援枠組みである「教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)」についても関連会合に積極的に参加し、11月の増資会合では、日本から、GPE基金に対する継続支援を表明した。

エ 農業分野

日本はMDGs達成に向け、保健・教育以外の分野においても様々な取組を進めている。例えば、農業分野では、2009年のG8ラクイラ・サミット(於:イタリア)で表明した支援を着実に実施するとともに、世界の食料安全保障の更なる改善に向け取組をより一層効果的なものとしていくため、2011年12月にはUSAIDと具体的な取組について連携していくことで一致し、日米の協力方針等を記載した覚書に署名した。

オ 水・衛生分野

水・衛生分野では、日本の経験、知見や技術をいかし、ソフトとハードの両面での包括的な支援を実施してきている。2011年6月に「持続可能な衛生のための5年」の開始式典が国連本部で開催され、MDGs達成に向けての取組が更に促進された。これは、2010年1月に東京で開催された国際衛生年フォローアップ会議での成果を受けて実現したものである。

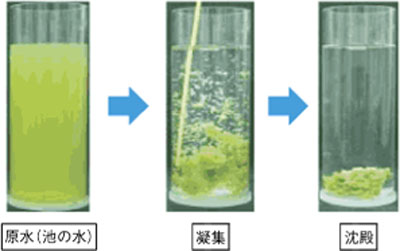

「世界中の人々が安心して生水を飲めるようにしたい」、そんな思いで安価で安心な水浄化剤を開発し、今ではバングラデシュなど開発途上国を中心に輸出しています。私は、1995年の阪神淡路大震災の際、神戸市内で被災しました。その時十分に水がなく、「目の前に池があって、この水が使えたらどんなに便利だろう」と思いました。2002年に日本ポリグル株式会社を立ち上げた当初は、国内での販売を考えていましたが、どこで必要とされているのかを改めて考えると、開発途上国でこそ安全な飲み水が必要とされていると分かりました。

私自身も、バングラデシュには数え切れないほど赴きました。ポリグルレディと呼ぶ女性販売員たちが、村の家庭を一軒一軒回り、濁った水に浄化剤を入れてくるくると混ぜると、上半分はきれいな水になるという実演をして、売り歩きます。始めた当初は、現地の従業員に売り方を「教えよう」としてきましたが、ある時任せることにしてから、途端にうまく回り始めました。彼らは自分たちで知恵を出し合い、売り方を考えるようになっていました。

現地に任せることで、ビジネスがうまくいくと気付くまでに散々苦労し、時間がかかりましたが、これから、私たちと同じ分野でのビジネスに着手する企業は、私の経験を踏まえてより早くビジネスを軌道に乗せることができるはずです。日本人のDNAは低所得層向けのビジネス(BOPビジネス)に最も向いています。ただし、一歩を踏み出せない企業が多いのです。ビジネスの大きさやリスクを前にたじろぐのではなく、小さくできるところから始めてほしいと思います。小回りのきく中小企業はそれが得意であるはずです。

私たちは現在約40か国に水浄化剤を販売していますが、今後も必要とされる開発途上国にビジネスを広げていきます。2012年、外務省の「ミレニアム開発目標(MDGs)官民連携ネットワーク」を通じて、ユニセフのインド事務所を紹介いただき、現地調査を実施するなど、下痢が原因で乳幼児死亡率が高いインドの水事情の改善に取り組もうと考えています。まだ道半ばですが、ビジネスと社会貢献が本当に両立できるとすれば、企業にとって、これほど理想的なビジネスはないと思います。

日本ポリグル株式会社代表取締役会 小田 兼利

(2)地球環境問題

ア 生物多様性条約

人類は、農林水産業、医療、科学等の分野において、生物を幅広く利用しており、近年、その保全や持続可能な利用の重要性への認識が高まっている。2010年10月には、COP10が名古屋市において開催された。2011年以降の生物多様性に関する世界目標を定めた愛知目標や遺伝資源へのアクセスと利用配布を定めた名古屋議定書の採択などの歴史的成果を得ることができた。

2011年は、これらの成果の着実な実施に向けた取組が行われた。特に、名古屋議定書の署名式が、国際連合本部(於:ニューヨーク)において5月11日に開催され、日本を含む8か国が署名を行った。今後も、COP10の歴史的成果の着実な実施に向け国際社会が協力し、更なる生物多様性の保全や持続可能な利用が強化されることが期待される。

イ リオ+20

ブラジルのリオデジャネイロで開催された1992年の「地球サミット」(国連環境開発会議)から20年の2012年6月、世界の首脳が再びリオデジャネイロに集まり、「国連持続可能な開発会議」(リオ+20)が開催される。「持続可能な開発」とは、「将来のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在のニーズを満たす開発」とされており、環境保護を考慮しない開発は、持続することができないという考え方に基づくものである。リオ+20のテーマであるグリーン経済は、持続可能な開発を実現するための重要な手段として注目されており、リオ+20においては、世界の首脳がグリーン経済への移行の在り方について合意することが期待されている。

ウ 有害化学物質・有害廃棄物の国際管理

(ア)条約間の協力と連携の促進

日本が締結しているバーゼル条約、ロッテルダム条約、ストックホルム条約の3条約は有害な化学物質及び廃棄物を規制し、人の健康及び環境への影響を未然に防止するという共通の目的を持っている。2011年に開催された各条約の締約国会議(COP)では3条約の協働体制の構築と協力の促進を更に進めるとともに、2013年に3条約の第2回拡大合同COPを開催することとなった。

(イ)国際的な水銀管理

2010年から、水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉が開始され、2011年1月に千葉で政府間交渉委員会第2回会合、10月にケニアのナイロビで第3回会合が開催された。日本は本交渉に積極的に参加しており、第2回会合では、2013年後半頃に予定される条約の採択・署名のための会議を日本で開催することが決定された。

(ウ)オゾン層保護

日本は「オゾン層の保護のためのウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を締結し、オゾン層保護に積極的に貢献するとともに、モントリオール議定書の下に設けられた多数国間基金を通じて開発途上国を支援している。

2011年11月、ウィーン条約第9回締約国会議(COP9)及びモントリオール議定書第23回締約国会合(MOP23)の合同会議がバリ(インドネシア)で開催され、オゾン層を破壊しないが温室効果の高いオゾン層破壊物質の代替として用いられるハイドロフルオロカーボン(HFC)の扱い等について、検討を続けていくことになった。

エ 森林

森林の減少・劣化は、地球温暖化、生物多様性・自然災害など種々の地球環境問題と密接な関連を有しており、日本は、違法伐採対策を始めとした持続可能な森林経営に向けた世界規模の取組を従来から重視している。

日本は国連森林フォーラム(UNFF)第9回会合(1月、於:ニューヨーク)、アジア森林パートナーシップ(AFP)第10回会合(11月、於:北京)等を通じ、持続可能な森林経営の更なる促進に向けた議論に積極的に貢献した。また、12月には「2006年の国際熱帯木材協定」が発効した。今後、新協定の下、熱帯木材生産国における持続可能な森林経営が進展していくことが期待される。

(3)気候変動

ア 概観

2011年、日本は、東日本大震災、津波、原発事故という国難に見舞われたが、このような厳しい国難にあっても、日本は気候変動問題に取り組む姿勢に変わりはない旨表明し、積極的な取組を続けた。

中でも、11月28日から12月11日までダーバン(南アフリカ)で開催されたCOP17では、交渉が難航し、会期が1日半延長されたものの、①将来の枠組み構築のための新しい特別作業部会の設置、②京都議定書第二約束期間に向けた合意、③「緑の気候基金」の基本設計及び④カンクン合意の実施のための一連の決定、という四つの大きな成果があった。一方、京都議定書については、日本を含む幾つかの国は第二約束期間には参加しないことを明らかにし、そのような立場を反映した成果文書が採択された。

また、地球温暖化に効果的に取り組むためには世界全体を低炭素成長に導いていくことが重要との観点から、COP17に際して、日本は「世界低炭素成長ビジョン(骨子)」を発表するとともに、その具体的取組の一環として「アフリカ・グリーン成長戦略」、「東アジア低炭素成長パートナーシップ構想」を提唱した。このような日本の積極的な取組は、各国からも大きな注目を集め、賛同を得ている。

そのほかにも、2009年12月に表明した2012年末までの気候変動対策に関する短期支援(官民併せて150億米ドル規模)に関しては、2011年10月末時点で125億米ドル以上の支援(101か国、660プロジェクト)を既に実施しており、国際交渉の進展状況を注視しつつ、今後も着実な支援を継続する。

イ COP17に向けた交渉

COP17に向け、バンコク(4月)、ボン(ドイツ)(6月)、パナマ(10月)の三度にわたる国連交渉、COP17議長国の南アフリカが主催する各種非公式会合、エネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム(MEF)も数回にわたって開催された。交渉において、日本は、COP16で合意されたカンクン合意を踏まえ、全ての主要排出国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みを構築する、新しい一つの包括的な法的文書の早急な採択という最終目標を目指すべきであることを一貫して訴えた。特に10月末に開催された南アフリカ主催の閣僚級非公式会合(プレCOP)において、新しい枠組みに向けた道筋に関する提案なども行った。プレCOPでは、新しい枠組みや京都議定書第二約束期間の設定をめぐっての各国間の対立は解けず、交渉に大きな進展は見られない状態が続いた。一方、COP16で採択されたカンクン合意において設立が決定された緑の気候基金については、その設計を行う移行委員会が4回にわたって開催され、困難な交渉を経ながらも、一定の進展が見られた。日本は、同委員会第2回会合を東京で開催するなど、基金の基本設計の合意に向けて積極的に貢献した。

ウ COP17

COP17には日本から細野豪志環境大臣を代表団長とし、中野譲外務大臣政務官、北神圭朗経済産業大臣政務官、仲野博子農林水産大臣政務官等が参加した。日本は新しい枠組み構築に向けた道筋を明らかにし、必要な作業に着手することへの合意を目指し交渉に臨んだ。交渉において日本は、京都議定書の第二約束期間は、将来の包括的な枠組みの構築に資さないため日本は参加しないとの立場を一貫して主張する一方、将来の枠組みに関し、法的文書を作成するための新たな作業部会を設置すること等の建設的な提案を行って交渉の進展に貢献した。

最終的に、①将来の枠組みへの道筋、②京都議定書第二約束期間の設定に向けた合意、③「緑の気候基金」の基本設計及び④カンクン合意の実施のための一連の決定、という四つの大きな成果がまとめられた。将来の枠組みに関しては、法的文書を作成するための新しいプロセスである「ダーバン・プラットフォーム特別作業部会」を立ち上げ、可能な限り早い時期、遅くとも2015年中に作業を終えて、2020年から発効させ実施に移すとの道筋が合意された。これにより、日本の目指す新たな国際枠組みの構築に向けた大きな前進を得ることができた。京都議定書については、第二約束期間の設定に向けた合意がなされたが、日本を含む幾つかの国は第二約束期間には参加しないことを明らかにし、そのような立場を反映した成果文書が採択された。「緑の気候基金」については、その基本設計が合意され、大きく前進した。カンクン合意の実施に関しては、各国の排出削減対策の測定・報告・検証(MRV)に関するガイドラインの策定等の成果が得られた。

エ 世界低炭素成長の実現に向けた貢献

COP17に際して日本が発表した「世界低炭素成長ビジョン-日本の提言」は、国際的に協力して地球温暖化対策に効果的に取り組むためのものであり、先進国間の連携(更なる排出削減に向けた技術革新への取組)、開発途上国との連携(低炭素技術の普及・促進、新たな市場メカニズムの構築)、開発途上国支援から構成されている。

中でも、開発途上国との連携の取組として、世界の経済成長センターであり、最大の温室効果ガス排出地域である東アジア地域において低炭素成長モデルの構築を推進する「東アジア低炭素成長パートナーシップ構想」は、世界低炭素ビジョンの具体的な取組の一つとして、東アジアにおける低炭素成長モデルの構築・普及を目指すもので、2012年4月には各国政府・国際機関関係者を集めた「東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」を東京で開催する予定である。

二国間においても、開発途上国との連携を強化すべく、低炭素成長に貢献するメカニズムとして、「二国間オフセット・クレジット制度」を推進している。これは、京都議定書の下のクリーン開発メカニズム(CDM)を補完するものとして、低炭素技術の提供等による相手国における温室効果ガスの排出削減への貢献を適切に評価し、提供国の削減目標達成に活用する制度である。日本は、この制度に関し、これまでに28か国で実証事業を実施しているほか、インドネシアを始めとする主に東南アジアの国々と制度構築に向けた協議を行った。

また同ビジョンでは、アフリカ、SIDS(小島嶼(しょ)国)及びLDC(後発開発途上国)など脆弱国における低炭素成長に向けた支援を重視することを表明しており、その一環として、日本はアフリカ地域に対してTICADの枠組みの下、「アフリカ・グリーン成長戦略」を策定することを提案し、COP17においては同戦略の骨子を表明した。さらに、「アフリカ気候変動対策・支援に関する政策対話」を開催するなど、脆弱国との政策対話も強化しており、人材の能力開発支援も推進していく考えである。

(4)北極・南極

ア 北極

(ア)北極における状況変化と国際的議論の高まり

北極では、近年の気候変動の影響による海氷面積の縮小傾向が引き続き観測され、その地球環境への影響に対する懸念が高まっている。その一方で、北極海航路の開通、資源開発などの様々な可能性の広がりも予測されている。北極航路の開通は、大西洋・太平洋間の海上輸送日数の短縮につながり、世界の物流に影響を与える可能性がある。また、海氷の縮小によって北極海の豊富な海底資源の開発の可能性が高まることも予想される。このような状況を受け、北極に関わる国際的議論が活発化しており、北極圏外に位置する日本も、海洋国家として、また地球環境問題を重視する国として、北極に関わる議論に適切な形で参画していく必要がある。

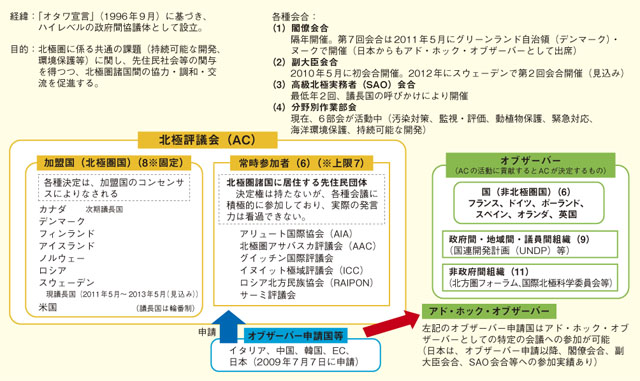

(イ)北極評議会(AC)

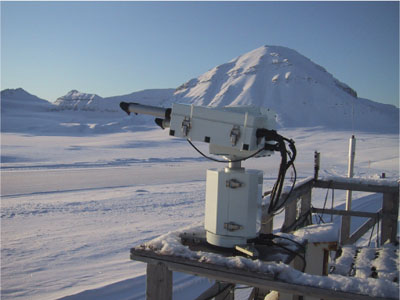

北極評議会(AC)(右図参照)は、全ての北極圏国が参加する常設の政府間ハイレベル・フォーラムであり、北極圏における持続可能な開発、環境保護などに関する北極圏諸国間の協力・調和・交流を目的として活動している。日本は、2009年7月、正式にオブザーバー資格申請を行い、その後、アド・ホック・オブザーバー(会合ごとにオブザーバー資格を得て参加)として、副大臣会合、高級北極実務者(SAO)会合、作業部会など各種会合への参加実績を積んでいる。日本は、国立極地研究所がスピッツ・ベルゲン島(ノルウェー)に設置している観測基地における観測等を通じて、北極に関わる調査研究分野において実績を蓄積しており、オブザーバーとしてAC参加国間でなされる議論の動向を把握するとともにACの具体的な活動に貢献していく知見と意思を十分に有している。2011年5月に開催されたACの第7回閣僚会合では、新規オブザーバー資格申請の承認に関する基準が採択された。オブザーバー資格承認の決定が行われる閣僚会合は2013年に開催される予定であり、引き続き各種会合への参加の積み重ねと参加国への働きかけが必要である。

(ウ)北極タスクフォース

2010年9月、北極に関する日本の外交政策を分野横断的に検討していくため、外務省内に「北極タスクフォース」を立ち上げ、活動を開始した。以降、同タスクフォースの下で、関連情報の共有や意見交換を重ねているほか、外部有識者を招き、北極をめぐる諸問題について研究会を開催するなど、適切な北極政策を推進するべく協議・調整を行っている。

イ 南極

(ア)南極条約

南極は、南極条約上、領土主権・請求権が凍結された地域となっている。一方、南極で現在実質的な科学研究活動を行っている国の中には、南極の一部に領土主権・請求権を主張する国(クレイマント)と、領土主権・請求権を主張しないと同時に他国の主張も否認する国(ノン・クレイマント)がある。日本は、1951年のサンフランシスコ講和条約において南極に対する領土の請求権を放棄しており、ノン・クレイマントの立場をとっている。このような基本的立場の違いはあるものの、南極条約の下で各国は、クレイマント/ノン・クレイマント双方の対立を表面化させず、南極の環境問題等の共通の関心事項について各国が協調して対応することに努めている。南極条約締約国の中でも、南極に基地を設ける等、積極的に科学的調査活動を実施してきている国(28か国)は、南極条約協議国と称され、定期的に南極条約協議国会議を開催し、情報を交換するとともに、国際協力の促進等について協議を行っている。日本は南極条約の原署名国及び協議国として、南極をめぐる議論に積極的に参加し、南極条約体制の維持・発展を通じて、国益の確保に努めている。

(イ)南極条約協議国会議

毎年開催される協議国会議では、南極の環境保護、南極観測に関する事項、南極条約事務局の運営、南極観光等に関する議論を行っている。特に近年は南極への観光客数が年間3万人を超えていることから、観光活動が南極の環境に与える影響や、南極地域における適切な観光の管理について活発な議論が行われている。

2 国連エイズ合同計画(UNAIDS)「UNAIDS Data Tables 2011」(2011)、世界保健機関(WHO)「WHO REPORT 2011 Global Tuberculosis Control」(2011)、同「World Malaria Report 2011」(2011)。2010年の死亡者数。

3 Rajaratnam JK、 Marcus JR、 Flaxman AD ほか「Neonatal、 postneonatal、 childhood、 and under-5 mortality for 187 countries、 1970-2010: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 4. Lancet 2010; 375: 1988-2008.」

4 WHO/PMNCH news April 16 2010(http://www.who.int/pmnch/media/mnchnews/2010/20100416_globemail/en/index.html).

5 この政策を発表した時以降、国連において再検討された最新の妊産婦死亡率の結果を踏まえ、68万人という目標を更新したもの(2011年3月更新)。

6 EMBRACE: Ensure Mothers and Babies Regular Access to Care 図表出典:国連ミレニアム開発目標報告書(2011年版)。