1 政府開発援助(ODA)の現状

(1)東日本大震災と国際協力

ア 再認識された国際社会との絆

東日本大震災に際して、日本は先進国や開発途上国を含む124の国・地域及び9の国際機関から温かい支援を受けた。この背景には、日本が1954年にODAを開始して以来、約190の国・地域に対しおよそ39兆1,448億円に上るODAを供与し、開発途上国の貧困削減や経済成長に大きく貢献してきたこと、専門家や青年海外協力隊の派遣等を通じて開発途上国の人材育成を草の根レベルで行ってきたことなど、これまでの積極的な国際貢献により培われた日本への信頼・評価があると考えられる。

今回の震災を受けて、日本は世界との関係なしでは生存し得ないということが改めて幅広く認識された。国際社会から提供された支援は、日本がまさに国際社会との相互依存関係の中で自らの安定と繁栄を確保しており、諸外国との強固な友好関係の構築と国際社会に対する積極的な貢献が日本自身のためにもなるということを示している。

2011年9月の国連総会で、野田総理大臣は、日本は引き続きODAを活用し開発途上国支援に取り組んでいく旨を表明した。また、玄葉外務大臣も、これまでに表明した国際的コミットメントを誠実に実現していく姿勢は不変である旨表明している。日本の繁栄に不可欠な国際社会の平和と安定を実現するためにも、国際社会との絆の重要性を再認識した今こそ、内向き志向を脱却し、ODAを始めとする国際協力に更に積極的に取り組んでいかなければならない。

イ 震災復興にも資するODA

震災復興との関係では、政府は「平成23年度国際協力重点方針」(外務省、2011年6月発表)や「東日本大震災からの復興の基本方針」(東日本大震災復興対策本部、2011年7月発表)を踏まえ、「世界に開かれた復興」のためにODAを活用し、被災地の復興に資するような国際協力を推進していく方針である。

例えば、社会福祉用品、医療器具、学用品など被災地で生産されている製品を、それを必要としている開発途上国に供与することで、風評被害に悩む被災地の経済復興の一助とすることとしている。

また、今回の震災で得られた教訓や経験、そして役に立つ技術やシステムを各国と共有し、今後の日本を含む世界全体の防災に役立てていくための国際協力も推進する。具体的には、日本の防災関連機材の供与や、防災システムの維持管理能力強化のための開発途上国の人材育成等の国際協力を推進していく。日本が比較優位を有する技術を活用した精度の高い防災ネットワークをアジアを含む国際社会に広げていくことや、東日本大震災によって得られた知見を国際社会と共有していくことは、相手国の防災対策の強化にとどまらず、被災地を含む日本の防災対策にも貢献するものである。さらに、2011年9月の国連総会において、野田総理大臣が表明した、2012年に自然災害に関する国際会議を被災地の東北で開催することなどを通じ、日本は防災分野においても国際社会で主導的な役割を果たしていく考えである。

(2)日本の経済成長にも資するODA

ODAの実施に当たり、中小企業を含む日本の企業やNGO、地方自治体等幅広い関係者が有する技術や知見を活用してその海外展開を促し、アジアを始めとする開発途上国の旺盛な需要に対応していくことは、開発途上国の自律的発展に貢献するのみならず、日本自身の経済成長にとっても重要である。外務省が策定した、平成23年度の「国際協力重点方針」においては、ODAを通じて日本の力強い経済成長を後押しするため、日本企業のインフラ海外展開の支援と貿易・投資環境の整備を重点事項の一つと位置付けた。

日本企業の有する優れたインフラ技術の海外展開をODAにより後押しし、開発途上国の開発に活用するためには、ODAによる支援と民間資金による投資をうまく組み合わせることで、開発途上国の開発をより効率的に支援するとの視点が重要である。例えば2011年10月にベトナム政府に対する供与を決定した円借款事業「ラックフェン国際港建設計画」は、日本企業グループからの提案を受け、ベトナム政府からの要請に基づいて実施するもので、港湾アクセス道路等の基礎インフラはODAで整備する一方、企業が運営するコンテナターミナルの関連インフラは民間投資によって整備する形となっている。このような案件の形成を積極的に推進していくため、JICAは官民連携によるインフラ事業の提案を企業から公募しており、その提案に基づきこれまでに27件の事業化調査を採択した。また、ODAによる財源を企業が活用しやすくするための制度の整備・改善も進めている。例えば民間企業が開発途上地域において実施する開発事業を出資・融資により支援するJICA海外投融資を今年度から再開したほか、これまで対象としてこなかった所得水準の比較的高い開発途上国に対しても円借款を活用して、インフラ案件の推進や資源獲得等を目指していくことが可能になった。

開発途上国における企業活動を円滑に行うためには、開発途上国の法制度の整備や人材育成、相手国政府の統治能力向上等により貿易・投資環境を整備することが不可欠であり、主に技術協力を通じてこれらの課題に取り組んでいる。また日本企業が、開発途上国においてビジネスを拡大しつつ、同時にその国の開発課題の解決にも貢献するため、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)活動あるいは貧困層を新たな市場とするBOP(Base of the Pyramid)ビジネスを日本政府はODAにより支援している。例えばCSR活動と連携した草の根・人間の安全保障無償(1)を実施することで現地における日本企業のイメージ向上を図ったり、BOPビジネスの提案を企業から公募し、JICAがその事業化調査を支援したりすることで、開発途上国の発展を支援するとともに、企業の市場開拓にも貢献することができる。

こういった取組に対しては、経済界からの期待も強く、政府として今後中小企業も含めた日本企業の製品技術をより積極的に活用する。官民連携を強化しつつ開発途上国の持続的開発を支援し、同時に日本の経済成長にも貢献していく。

(3)日本のODA実績と主な地域への取組

ア 日本のODA実績

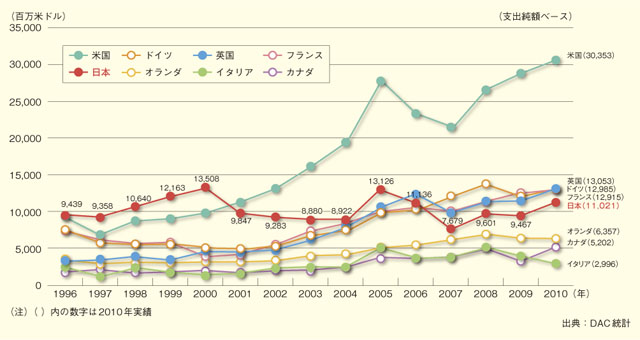

2010年の日本のODA実績は、支出純額ベースで対前年比16.3%増の約111.1億米ドルとなった。これは経済協力開発協力機構/開発援助委員会(OECD/DAC)加盟国中では、米国、英国、ドイツ、フランスに次ぐ第5位である。また、支出総額ベースでは対前年比14.1%増の約189.6億米ドルとなり、米国に次いで第2位である。なお、対国民総所得(GNI)比は0.2%となり、DAC加盟国23か国中20位と低位のままである。

イ 主な地域への取組

(ア) アジア

アジア地域は、政治、経済、文化など、様々な面で日本と密接な関係にあり、日本の平和、安全及び繁栄にとって重要な地域である。2010年の日本の対アジア地域ODAは25.3億米ドルで、二国間ODA全体に占める割合は34%である。

日本は、ASEAN諸国に対し、公的資金と民間の活動を有機的に連携させた経済協力を進めてきた。2015年のASEAN統合に向けた域内の運輸網整備等の連結性強化(第2章第1節6「地域協力・地域間協力」参照)や、2011年7月に日本が提唱した「ASEAN防災ネットワーク構築構想」の下、防災協力等も行っている。2011年夏以降に発生したタイ及び周辺国の洪水被害に際しては、日本は災害対応・防災分野での知見をいかし、国際緊急援助隊による排水活動等様々な支援を行い、災害における緊急対応面で貢献した。

また、ミャンマーでは、2010年11月の総選挙実施以降、民主化に向けた前向きな動きが見られることから、日本は2011年6月から、民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、市民が直接に恩恵を受ける基礎生活分野の案件を中心に、事例に応じ柔軟に検討の上、実施することとした。同年11月、日本とミャンマーは、同国首都のネーピドーで、「日・ミャンマー経済協力政策協議」を開催したほか、12月には玄葉外務大臣が、日本の外務大臣として9年ぶりにミャンマーを訪問した。日本としては、民政移管して間もないミャンマーが、市場経済に立脚し、社会的に安定した国になることが重要と考えており、そうした観点から経済協力を実施していく考えである。

南アジアの中心的存在であるインドとは、幅広い分野で協力を進めている。インドは近年日本のODAの最大受取国であり、電力や運輸等のインフラ整備とともに、農村開発等の社会分野での支援も進めている。

中国への援助については、円借款の新規供与は2007年度分を最後に終了した。戦略的互恵関係の深化と具体化を目指し、2012年の日中国交正常化40周年も念頭に、新たな日中協力のあり方を築いていく必要がある。中国は経済的に発展し、技術的な水準も向上しており、対中ODAによる中国への支援は、既に一定の役割を果たしたといえる。このような状況を踏まえて、日本は、今後両国が直面する共通の課題(越境公害、黄砂対策、感染症等)への取組といった、限定され、かつ日本のためにもなる分野に支援を絞り込むこととしている。

(イ)アフガニスタン・パキスタン

日本は、アフガニスタンを再びテロの温床としないため、自立と安定に向けた国づくりを支援しており、2001年10月から2011年12月までの支援実績は、約32.5億米ドルに達した。また、2009年11月に表明した「2009年から概ね5年間で最大約50億ドル程度までの規模の支援」のうち、2011年12月までに約17.8億米ドルの支援を実施しており、アフガニスタン政府への治安権限移譲と持続可能な開発を後押しするため、引き続き支援を行っていく。

また、パキスタンは国際社会のテロ撲滅のための取組において重要な役割を担っており、同国の安定は、周辺地域ひいては国際社会の平和と安定にとって極めて重要である。日本は、国際社会と協調して同国のテロ対策や経済改革を後押しすべく、2009年4月、世界銀行と共に東京で支援国会合を開催した。同会合において、日本は2年間で最大10億米ドルの支援を約束し、2011年6月までにこれを達成している。

(ウ)中東・北アフリカ

中東・北アフリカ地域の平和と安定の確保は世界の安定にとって重要であり、日本は、エネルギー安全保障の観点も踏まえて積極的に同地域を支援している。

2010年12月以降、チュニジアにおける市民による大規模デモを発端として中東・北アフリカ域内の各国・地域で始まった「アラブの春」(第2章第6節特集「アラブの春」を参照)と呼ばれる変革の動きに対しては、同年5月にドーヴィル(フランス)で開催されたG8サミットにおいて、日本は、①公正な政治・行政の運営、②人づくり、③雇用促進・産業育成を中心に、この地域の安定的な体制移行及び国内諸改革に向けた各国の自助努力を支援していくことを表明した。また、2011年9月の国連総会において、野田総理大臣は、この地域の雇用状況の改善や人材育成に貢献するため、今後新たに総額約10億米ドルの新規円借款を実施することを含む日本の支援策を表明した。

日本は中東和平支援にも引き続き積極的に取り組んでおり、日本独自の中・長期的取組である「平和と繁栄の回廊」構想(第2章第6節1「中東和平」を参照)への支援を含め、1993年から2011年末までの期間で総額12億米ドル以上の対パレスチナ支援を実施してきている。

イラク復興支援に関しては、2011年11月の日イラク首脳会談において、野田総理大臣から、約7.5億米ドルの新たな円借款供与に必要な措置をとることを表明した。これは、日本が2003年に表明し既に達成した総額50億米ドルの支援の公約を達成し、新たな支援を行うものである。また、日本は2003年以降、日本及び第三国での研修に4,200人以上のイラク人研修員を受け入れている。今後は、復興の段階から、新たなビジネス・パートナーシップ構築に向けた支援に移行するべく取組を進めていく。

(エ)サブサハラ・アフリカ

アフリカ、特にサハラ砂漠より南の地域は依然として深刻な貧困問題に直面している。一方、この地域は豊富な天然資源や観光資源に恵まれており、貿易・投資や観光の促進を通じた経済成長の大きな可能性を有している。

日本は、アフリカの自助努力(オーナーシップ)と国際社会による協力(パートナーシップ)を基本原則とするTICADの開催を通じて、アフリカ自身による開発課題への取組に対して積極的に協力している。2008年5月には、横浜においてTICAD Ⅳを開催し、2012年までのアフリカ向けODAの倍増、アフリカ向け民間投資の倍増支援などを表明した。2011年5月には、セネガルにおいてTICAD Ⅳの支援策の履行状況を確認する第3回閣僚級会合が開催され、ODA倍増の公約を暫定値で2010年に達成したこと等が報告された。また、東日本大震災を乗り越えて、今後も様々な取組を包含するTICADⅣの公約を誠実に実現していくとの日本の決意を表明し、参加国・機関から高く評価された。

南スーダンは、20年にわたる南北スーダン間の内戦、和平合意に基づく住民投票の実施、2011年7月の独立を経て、国づくりの重要な時期を迎えている。南スーダンの平和と安定は国際社会にとって重要な課題であり、日本もUNMISSへの自衛隊施設部隊派遣を決定したほか、ODAも用いて、除隊した兵士の社会復帰等平和の定着に関する支援とともに、教育等基礎生活分野やインフラ整備等に関する支援を行っており、今後も取組を進めていく。

過去60年で最悪の干ばつ及び飢餓被害に見舞われた「アフリカの角」地域には、2011年に国際機関、NGO等を通じた約1.2億米ドルの支援を行った。

(4)ODA改革の取組

ODAの実施に当たっては、国民の幅広い理解と支持を得ることが不可欠である。そのためには案件の事前の計画、実施、案件終了後の評価、そしてその後のフォローアップの各段階で透明性を高め効率的、効果的な援助としていくことが極めて重要である。こうした問題意識に基づき、ODAの一連の過程について、以下のように様々な改革の取組を行っている。

ア 計画・実施段階における取組

計画段階の取組として、援助国ごとのニーズを踏まえ、重点分野を特定し効果的・効率的な援助を行うため、国別援助方針を原則として全ての援助対象国について作成するとの方針の下、2011年度には、42か国について策定作業を行った。

また、従来、外務省内で、無償資金協力のみを対象として開催してきた「無償資金協力実施適正会議」を発展的に改組し、「開発協力適正会議」を新設して、2011年10月に第1回会合を開催した。開発協力適正会議では、無償資金協力に加え、円借款も対象としており、また必要に応じて、技術協力等も制度的な観点から取り入れている。NGO、経済界、学界、言論界からの6名の外部専門家との意見交換を調査前に行うことを通じ、透明性・効率性の向上を図っている。

さらに、開発途上国との政策協議に基づいて開発課題解決に向けた主要な開発目標をまず設定し、そこから具体的に実施すべきプロジェクトを導き出していくという「プログラム・アプローチ」の強化を図るべく、実験的にパイロット・プログラムを選定し、着手している。

その他、日本の「ヒト」、「知恵」、「資金」、「技術」を結集し、政府以外の主体も参加して、オールジャパンで開発協力を行うための取組として、国際協力において重要な役割を果たし得るNGOや民間企業との連携を進めている。具体的には、NGOとの連携を強化するため、日本のNGOが行う海外での事業に対する支援予算を拡充するとともに、インターンシップ活動への支援など、NGOの能力向上に対しても積極的な支援を行っている。

イ 評価・フォローアップ段階における取組

ODAの質を高めていくためには、ODAの評価から得られた知見を次の政策立案及び事業実施にいかしていく必要がある。外務省は、外部有識者により作成された評価報告を活用しながら、得られた知見の共有・活用の強化を図るとともに、ODA評価部門の中立性と専門性を高めるために、2011年に評価部門を国際協力局から独立させ、大臣官房にODA評価室を新設し、知見と経験を有する外部人材を同室室長に登用した。

さらに、事業の透明性を高める観点から、ODA案件の現状・成果等を体系的に公表するため、2011年4月にJICAのホームページ上に、JICAが実施する有償資金協力、無償資金協力、技術協力について「ODA見える化サイト」を立ち上げ、2011年12月末時点で合計710件の案件を掲載している。加えて、外務省ホームページ上においては外務省が直接実施している案件を含め、改善すべき点などがある案件や、かつて改善すべき点があったが現在は効果が現れている案件のリストを公表し、説明責任の向上を図るとともに、過去の案件によって得られた知見を新たな案件の形成にいかすべく努めている。

1 草の根・人間の安全保障無償は、開発途上国の地方公共団体、教育・医療機関並びに開発途上国で活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト(原則1,000万円以下)に対し、日本の在外公館が中心となって資金協力を行うこと。