6 地域協力・地域間協力

(1)概観

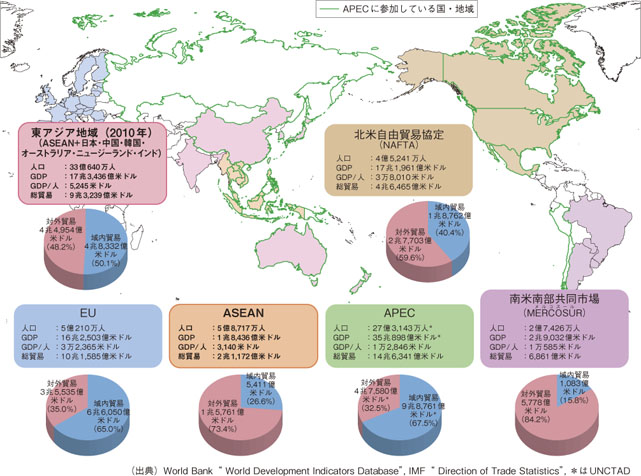

豊かで安定したアジア・大洋州地域の実現は日本にとって不可欠である。このような考えの下、日本は、成長の機会を最大化し、リスクを最小化するために、日米同盟を基軸としながら日・ASEAN、EAS、ASEAN+3(2)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、APEC等の地域協力の枠組みを活用し、国際法にのっとったルールを基盤とする「開放的で多層的なネットワーク」を、地域の国々と共につくることを重視している。

(2)東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般

ASEANは、2008年12月に基本文書であるASEAN憲章を発効させるなど、2015年までのASEAN共同体構築を目指して、統合努力を加速させており、共同体構築の中核的施策である「連結性」強化(3)を具体化させるため、ASEAN連結性調整委員会の立ち上げ、ASEANインフラ基金の設立などの取組を積極的に進めている。また、ASEANを中心として、東アジアの地域協力が進展しており、EASやASEAN+3、ARFといった地域協力の枠組みが多層的に進展している。さらに、2010年1月にASEAN自由貿易圏(AFTA)が成立したほか、ASEANを中心とした自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)網が形成されている。ASEANは、世界の人口の約8.6%を占め、GDPは現在では世界全体の約2.9%(4)ではあるものの、過去10年間に高い経済成長率を示している。今後も中間層の増加により、購買力の飛躍的向上が見込まれ、世界の「開かれた成長センター」となる潜在力がある。

ASEANの政治的・経済的な重要性が高まるにつれ、各国は積極的にASEANとの関係を強化している。2009年の米国、2010年のカナダ及びトルコの東南アジア友好協力条約への加入に続き、現在EUの加入手続が進められている。日本は、2010年にASEAN事務局があるジャカルタ(インドネシア)に常駐する大使を派遣した上で、2011年にASEAN代表部を開設した。中国は、2012年のASEAN代表部開設及び常駐する大使の派遣、また中国・ASEAN間の貿易、投資、観光、教育及び文化の促進を図る中国・ASEANセンターの設立など、今後の協力強化の基盤となる施策を推進している。韓国も同様に、2012年にASEAN代表部の開設・大使の派遣が行われる予定であり、両国ともASEANとの関係強化の施策を進めている。

(3)日・ASEAN関係

東アジアにおいて進展する様々な地域協力の原動力であるASEANがより安定し、繁栄することは、地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要である。

このような認識の下で、日本はASEANとの関係を長年強化してきたが、東日本大震災を受け2011年4月9日に開催された日・ASEAN特別外相会議は、ASEANと日本との強い連帯と共同体意識の一層の深まりを示す意味で、歴史的な意味を持つ会議となった。また、国際社会におけるASEANの経済的・政治的存在感の高まり、日本とアジア経済の結びつきの深化等を踏まえ、2011年11月の日・ASEAN首脳会議において、日・ASEAN関係を規定する「バリ宣言」及び同宣言の実施のための「行動計画」が採択された。これによりASEANとの友好協力関係の一層の強化を図るとともに、2015年のASEAN共同体構築をより積極的に後押しすることとしている。

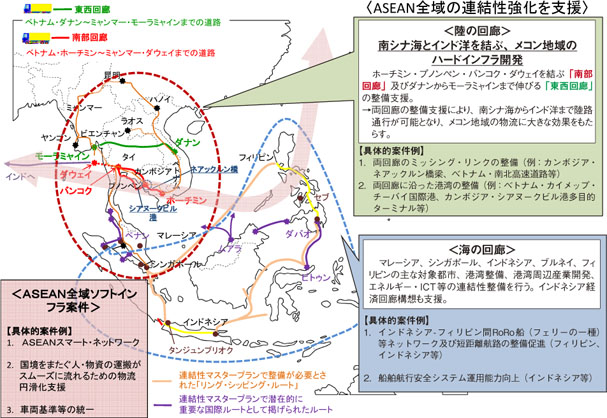

ASEANが進める「連結性」強化に対しては、日本は重要課題として閣僚レベルで優先的に取り組んでおり、「陸の回廊」と「海の回廊」の整備、及び「ASEAN全域ソフトインフラ案件」を柱として支援を実施している。昨年11月の日・ASEAN首脳会議では、事業規模約2兆円の主要案件リスト「フラッグシップ・プロジェクト」を提示し、ASEAN各国首脳から歓迎された。さらに、日本とASEANとの経済面での協力関係を強化する手段の一つであり、2008年に発効した「日・ASEAN包括的経済連携協定」では、これまでに、6回の合同委員会が開催されるなど、協定の円滑な運用が進んでいる。また、2010年にサービス貿易と投資についての交渉が開始された。これにより、地域の経済統合の促進が期待される。

ASEANの統合や、ASEAN各国市民同士及び日本国民との間で相互理解が深まることが必要であり、日本は「21世紀東アジア青少年大交流計画」の下、これまでに1万3,000名ほどの青少年を日本との間で招へい又は派遣し、交流を強化した。こうした取組に加え、テロ・感染症・環境など地域及び国際社会が直面する諸課題への対処についても日本とASEANの間の協力が深化した。また、日本は、ASEANの統合プロセスにおいて、域内経済の格差是正が最優先の課題であることから、相対的に開発の遅れたメコン地域の発展に協力している。2011年は日本とメコン地域諸国(カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)との間で、日本・メコン地域諸国首脳会議、日・メコン外相会議のほか、多くの二国間会談が行われ、協力関係がますます深まった1年であった。11月に行われた第3回日本・メコン地域諸国首脳会議(於:バリ)では、首脳間で、これまで2009年の第1回日本・メコン諸国首脳会議において採択した「日・メコン行動計画63」に基づいて日・メコン協力が実質的に進展しているとの認識を共有し、日・メコン協力の枠組みを通じて更に協力を促進していくことを再確認した。また、2011年は東日本大震災に際して示されたメコン諸国からの連帯に感謝を述べるとともに、防災のための協力を強化する重要性を再確認した。また、環境・気候変動や母子保健・感染症、食料安全保障・食の安全性における支援の重要性を共有した。さらに、2012年、第4回首脳会議を日本開催とすること、また、2013年から2015年の次の3年間を対象とする日・メコン協力の新たな柱を作ることで一致した。このほか、環境・気候変動分野において、日本とタイの共催で6月にグリーン・メコン・フォーラムが開催され、第2回日メコン首脳会議時に策定された「グリーン・メコンに向けた10年イニシアティブに関する行動計画」のフォローアップが行われたほか、官民連携を促進するため、11月にメコン地域における官民協力・連携促進フォーラム第2回全体会合(於:東京)が開催され、日本及びメコン地域諸国から出席した政府代表者及び民間代表者の間で、メコン地域開発における官民一体となった協力の必要性が議論された。加えて日本は、ブルネイ(B)、インドネシア(I)、マレーシア(M)、フィリピン(P)が、開発の遅れた島嶼部の発展のために進める「ビンプ・東ASEAN成長地域(BIMP-EAGA(East ASEAN Growth Area))」の取組についても、ASEAN域内の格差是正に資するものとして支援を進めている。

(3)東アジア首脳会議(EAS)(参加国:東南アジア諸国連合(ASEAN)10か国+日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、米国、ロシア)

EASは、地域及び国際社会の重要な問題について首脳間で率直な対話を行うとともに、地域共通の課題に対し、首脳主導で具体的協力を進展させる目的で、2005年12月にクアラルンプール(マレーシア)で発足した。EASには、ASEAN+3(日中韓)に加え、オーストラリア、ニュージーランド、インドといった民主主義国が参加しており、域内における民主主義などの基本的価値の尊重や、貿易・投資などに関する国際的な規範の強化に貢献することが期待されている。2011年には米国、ロシアが新たに正式参加したことを踏まえ、これまでの実務分野の協力に加え、政治・安全保障分野の協力を強化していくことが確認されている。

7月にバリ(インドネシア)で開催されたEAS参加国外相非公式協議では、EASにおける協力のレビューと将来の方向性及び北朝鮮などの地域・国際情勢について議論が行われた。松本外務大臣からは、EASについて、地域の共通理念やルールを確認・強化し、具体的な協力につなげていく首脳主導のフォーラムとして育て、発展させていくべきことを主張した上で、海上安全保障、不拡散、民主的価値の共有、防災、地域経済統合、成長の質の向上、人的交流の各分野において協力を強化していくことの重要性を指摘した。

11月に開催された第6回EASでは、野田総理大臣から、EASをこれまでの実務分野の協力に加え、政治・安全保障分野の取組の強化を通じて地域の共通理念や基本的なルールを確認し、具体的協力につなげる首脳主導のフォーラムとして発展させたいと発言した。また、海洋はアジア太平洋地域を連結する公共財であり、紛争の平和的解決、航行の自由、国連海洋法条約を含む国際法の遵守といった海洋に関する基本的なルールの重要性を指摘した上で、海洋における協力の在り方について政府関係者と民間有識者が参加して幅広く自由に意見交換できる場を設けることが重要であると発言した。このような野田総理大臣の発言を受けて、会議後に発出されたEAS議長声明では、海洋問題に係る共通の課題に対処するべく、EAS参加国間の対話を奨励し、広範な東アジア地域の国を含めた形で海洋に関するフォーラムを開催するとの提案に前向きに留意する旨が記載された。また、野田総理大臣は「東アジア低炭素成長パートナーシップ構想」を提唱し、本構想の下で2012年4月に東京で国際会議を開催したいので、各国の賛同を得たいと発言した。さらに、野田総理大臣は、東日本大震災の経験と教訓を共有し、より災害に強い地域の構築に貢献したいと述べた上で、2012年に日本で大規模自然災害に関する国際会議を開催するとの提案に加え、2015年に予定される第3回国連防災世界会議を日本で開催する意向を表明した。そのほかにも、軍縮・不拡散、民主的価値の共有、連結性、経済・貿易、エネルギー、青少年交流、教育、科学技術における協力の重要性を指摘した。また、地域・国際情勢については、北朝鮮情勢に関し、北朝鮮の核・ミサイル開発は現実の脅威であり、ウラン濃縮活動の即時停止を含め、安保理決議に規定された核放棄を北朝鮮に強く迫る必要があること、最近の南北対話・米朝対話を歓迎するが、非核化等に向けた具体的行動は見られておらず、引き続き北朝鮮の決断を強く求めていくことが六者会合による取組が進展を生むために極めて重要であると発言した上で、拉致問題の解決に向けた各国の協力を呼びかけた。首脳会議の成果として「互恵関係に向けた原則に関するEAS首脳宣言」及び「ASEAN連結性に関するEAS首脳宣言」が発出され、「互恵関係に向けた原則に関するEAS首脳宣言」では、日本の主張も踏まえ、海洋に関する国際法が、地域の平和と安定の維持のために必須の規範を含むことを認識し、EAS参加国が依拠する原則として、国際法の尊重や紛争の平和的解決などが挙げられた。

(4)ASEAN+3(参加国:ASEAN10か国+日本、中国、韓国)

ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契機として発足し、1997年に第1回首脳会議が開催されて以来、金融を始め、貿易・投資、農業、保健、エネルギー、環境、情報通信、国境を越える犯罪、教育など、幅広い分野で実務的協力を推進している。現在、協力分野は24、協議メカニズムは66まで拡大した。ASEAN+3協力は、ASEAN共同体の実現に向けたASEAN統合を支援する枠組みであるとともに、長期目標としての東アジア共同体の構築に貢献するものと位置付けられている。

2011年7月の第12回ASEAN+3外相会議(於:バリ(インドネシア))では、各国外相は、ASEAN+3において、これまで幅広い分野で実効的な協力が進められてきたことを評価しつつ、とりわけ金融分野の協力の進展を歓迎するとともに、食料安全保障分野の協力の進展への期待が表明された。また、東日本大震災後の日本の復旧・復興への取組に対し、連帯と支援が表明された。11月の第14回ASEAN+3首脳会議では、各国首脳は、欧州におけるユーロ危機等の経済・金融不安が東アジアに波及しないように対応する必要があるとして、ASEAN+3マクロ経済リサーチ・オフィス(AMRO)の設立など、危機的な状況が生じた国に対して短期の外貨資金を供給し、危機の連鎖の拡大を防ぐことを目的とするチェンマイ・イニシアティブの複数国間取決め化が着実に進展することの重要性について一致した。また、自然災害に脆(ぜい)弱な東アジア地域における自然災害への対処能力向上の必要性が指摘されるとともに、その関連で、域内の緊急事態に備えたコメの備蓄制度を構築することを定めるASEAN+3緊急米備蓄(APTERR)協定が署名されたことに高い評価が示された。また、2012年、ASEAN+3協力開始15周年を迎えることから、各国首脳は2012年のASEAN+3首脳会議を記念首脳会議とすることで一致した。

(5)日中韓協力

地理的な近接性と歴史的な深いつながりを有し、世界経済の約20%、東アジアのGDPの約72.8%を占める日中韓3か国が協力を深めるとともに、国際社会の課題解決に向けて一層協力を促進していくことは、東アジア地域、ひいては世界の平和と繁栄にとり大きな意義を有している。2011年は日本が議長国となり、日中韓三国間協力は幅広い分野で大きな進展を見せた。

3月19日には、日中韓外相会議が松本外務大臣の議長の下で京都にて開催された。会議では、東日本大震災の発生を受けて防災及び原子力安全に関する協力が最大のテーマとなり、サミットに向けて具体的な成果が得られるよう協力することで一致したほか、北東アジア情勢、東アジア地域協力、軍縮・不拡散、気候変動等の地域・国際情勢についても議論を行った。

5月22日には、菅総理大臣の議長の下、東京にて第4回日中韓サミットが開催された。サミット前日の21日には3首脳による被災地訪問が実現し、日本の震災からの復興に向けて協力していく姿勢が示された。サミットでは、東日本大震災を受けて、特に原子力安全・防災・再生可能エネルギー等の推進に関する協力の強化で一致したほか、日中韓投資協定の早期実質合意を目指すことで一致するとともに、日中韓FTA産官学共同研究を2011年中に終了させるべく加速化することで一致するなど、幅広い分野の協力関係を強化していくことで一致した。会議の成果として日中韓首脳宣言を発出した。

また、日中韓3か国の首脳は、11月19日、ASEAN関連首脳会議の機会を捉えて日中韓首脳会議を開催した。野田総理大臣から、日中韓FTA産官学共同研究を年内に終了させ、高いレベルのFTAの交渉開始に合意することを目指したいと発言するなど、貿易・投資、人的交流、防災などの三国間協力について意見交換を行ったほか、北朝鮮問題や国際経済などの地域・国際情勢について意見交換を行った。会議の締めくくりとして野田総理大臣から日中韓協力の重要性を指摘しつつ、2012年の日中韓サミットに向けて、議長国となる中国とよく相談していきたいと述べた。

また、2010年12月に署名された日中韓協力事務局設立協定に基づき、9月1日には日中韓協力事務局が韓国・ソウルにおいて活動を開始した。日中韓協力事務局の活動を通じて日中韓協力が一層促進することが期待される。

(6)アジア太平洋経済協力(APEC:Asia-Pacific Economic Cooperation)

APECは、各エコノミーの自発的な意思によって、アジア太平洋の持続可能な発展を目指し、地域経済統合と域内協力の推進を図る枠組みである。APECは、アジア太平洋地域の21か国・地域から構成されており、世界の人口の約4割、GDPの5割超及び貿易量の約5割を占める「世界の成長センター」である。APEC域内の貿易依存度は、約7割とEU並みであり、APEC地域の経済面における協力と信頼関係を強化していくことは、日本の再生と更なる発展を目指す上で極めて重要である。また、APEC首脳・閣僚会議は、経済問題を中心に、国際社会の主要な関心事項について、首脳・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。

昨年日本がAPECの議長として取りまとめた「横浜ビジョン」の理念を踏まえ、米国が議長を務めた2011年は、「地域経済統合の強化及び貿易の拡大」、「グリーン成長の促進」及び「規制収斂(れん)及び協力の促進」を優先課題に掲げ、「ホノルル宣言―継ぎ目のない地域経済を目指して」を発出した。

特に、地域経済統合の強化については、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)に含まれるべき次世代型の貿易・投資課題として、イノベーション政策が貿易・投資を制限することを防ぐための「効果的、無差別かつ市場主導型のイノベーション政策のための共通原則」等について合意した。

さらに、グリーン成長を促進するため、環境物品(環境への負荷の低減に資する製品等)に関する関税を2015年末までに5%以下までに削減することを含め、環境物品・サービスの貿易投資の自由化のための措置に合意した。

(7)アジア欧州会合(ASEM:Asia-Europe Meeting)

ASEMは、アジアと欧州との協力関係を強化することを目的として1996年に設立された。政治、経済、文化・社会等を三つの柱として、首脳会合や各種閣僚会合等を通じ、アジアと欧州との対話と協力を深める活動を行っている。

6月にグドゥルー(ハンガリー)で開催された第10回外相会合では、アジアと欧州の46か国・2機関の外相等が一堂に会し、「非伝統的安全保障の課題への共同の取組」というテーマの下、非伝統的安全保障上の課題、地球規模の課題、経済・金融危機からの回復、地域情勢等について議論が行われた。

同外相会合で、松本外務大臣は、東日本大震災に対する各国からの支援に対する感謝の意を述べた。また、非伝統的安全保障上の課題については、エネルギー安全保障の観点から、今後、エネルギーの未来を切り開く四つの挑戦、すなわち、第1に原子力エネルギーの「安全性」、第2に化石エネルギーの「環境性」、第3に再生可能エネルギーの「実用性」、第4に省エネルギーの「可能性」に取り組んでいくとの方針を説明した。グローバルな課題に関しては、安保理改革を強く推進すること、気候変動について国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)に向け切迫感を持って作業を進めること、核軍縮・不拡散についてNPT運用検討会議で合意された「行動計画」を着実に実施していくこと等を呼びかけ、開発については、ミレニアム開発目標(MDGs)フォローアップ会合を開催したことを紹介した。地域情勢に関しては、北朝鮮情勢について、北朝鮮のウラン濃縮活動は安保理決議や六者会合共同声明に違反しているとして、北朝鮮に核放棄を強く迫ることが重要であると主張するとともに、拉致問題への各国の理解と協力を求めた。

このほか、日本は10月末まで1年間の任期でアジア側の調整国を務め、10月に東京でASEM高級実務者会合を開催した。

2 ASEANと日本、中国、韓国による地域協力の枠組み。

3 ASEANでは、ASEAN共同体の構築に向け「連結性」強化が課題となっており、運輸、情報通信、エネルギー網などの「物理的連結性」、貿易、投資、サービスの自由化・円滑化などの「制度的連結性」、そして観光・教育・文化における「人と人との連結性」の三つの要素から成る連結性強化のためのマスタープランが、2010年の第17回ASEAN首脳会議で採択された。

4 出典:World Bank World Development Indicators Database