日本の安全保障と国際社会の平和と安定

対人地雷禁止条約(オタワ条約)第4回検討会議(概要と評価)

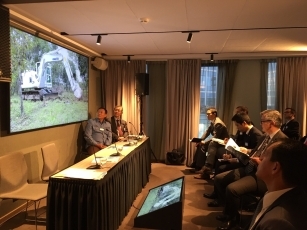

ハイレベル会合でステートメントを行う尾身政務官

ハイレベル会合でステートメントを行う尾身政務官

1 概要

(1)参加国等

締約国のうち93か国(全締約国は164か国)及び13の国際機関の他,地雷禁止国際キャンペーン(International Campaign to Ban Landmines: ICBL)等のNGOも参加した。また,未締約国のうち,米国,中国及びインドを含む13か国がオブザーバー参加しました。

(2)成果文書

検討会議における議論の結果,解決すべき課題に対処するための今後5年間の行動指針となる「オスロ行動計画」,締約国のコミットメントを謳う政治宣言である「オスロ宣言」及び第3回検討会議(2014年)以降の5年間の条約の運用・締結状況等を記録した「履行状況報告書」の3つの成果文書が採択されました。

(3)我が国の対応

(ア)我が国からは尾身朝子外務大臣政務官が首席代表として出席し,26日午前のハイレベル・セッションでステートメント(英文)(PDF) を行いました。同ステートメントの中で,我が国の長年にわたる地雷対策支援の実績を強調するとともに,地雷除去支援のみにとどまらず,地雷リスク教育や地雷被害者支援等も含む包括的な支援を実施してきた旨述べました。さらに,残る課題の解決のため,イノベーションの重要性を強調し,日本の企業や学術関係者が開発した先進技術が各国の地雷除去に役立っていることを紹介し,我が国として引き続き積極的支援を行う姿勢を表明しました。

を行いました。同ステートメントの中で,我が国の長年にわたる地雷対策支援の実績を強調するとともに,地雷除去支援のみにとどまらず,地雷リスク教育や地雷被害者支援等も含む包括的な支援を実施してきた旨述べました。さらに,残る課題の解決のため,イノベーションの重要性を強調し,日本の企業や学術関係者が開発した先進技術が各国の地雷除去に役立っていることを紹介し,我が国として引き続き積極的支援を行う姿勢を表明しました。

(イ)我が国は,「協力と支援」,「履行支援」,「財政状況」の3つのセッションにおいてスピーチを実施し,地雷対策分野への我が国の積極的な取組と貢献をアピールしました。特に,「協力と支援」においては,日本が地雷除去後の土地における農業開発を通じた住民の生計向上も支援している例に触れるとともに,南南協力や地域協力にも貢献していることを紹介しました。

(ウ)我が国は,地雷対策支援の取組について国際社会にアピールする観点から,26日にサイドイベントを東北大学との共催で開催し,尾身外務大臣政務官による冒頭あいさつの後,同大学が開発する先進型地雷探知器やその活用について紹介するとともに,カンボジア及びコロンビアの地雷対策関係者も招き,同地雷探知器活用の経験や見通し等につき当事者から紹介しました。また,地雷除去機を開発・製造する日本企業の活動についてのビデオを上映しました。さらに,岡田駐南スーダン大使から,同国における地雷対策の課題と日本の支援について紹介しました。同サイドイベントには,各国の政府,国連及びNGOから多数が参加しました。

2 評価

(1)今次会合においては,主に以下3点に関する議論が行われ,成果文書にも反映され,対人地雷が引き起こす苦痛及び犠牲を終止させるとの強い決意が確認されました。

- ア 2025年までに対人地雷のない世界を達成するとの従来の政治目標のみでなく,2025年の後も引き続き必要とされる地雷被害者の支援にこれまで以上に焦点が当てられました。

- イ また,地雷対策におけるジェンダー主流化の必要性が強調され,女性の地雷除去チームの実例及びその効果,課題等につき,議論が交わされました。

- ウ 簡易的に作られる地雷等を指す即席爆発装置(improvised explosive devices, IEDs)により,子どもを含む多くの一般市民が犠牲になっていることが深刻な問題として議論されました。

(2)我が国は,尾身外務大臣政務官のステートメント,日本の支援に関するスピーチ及びサイドイベントの開催等により,主要地雷対策支援国としての貢献を広くアピールしました。

(3)我が国の地雷対策支援については,会合の内外において,複数の裨益国及び国際機関等から高い評価と謝辞が表明されました。