(3)防災の主流化、防災対策・災害復旧対応

世界各国で頻繁に発生している地震や津波、台風、洪水、土石流などの災害は、単に多くの人命や財産を奪うばかりではありません。災害に対して脆弱(ぜいじゃく)な開発途上国では、貧困層が大きな被害を受け、災害難民となることが多く、さらに衛生状態の悪化や食料不足といった二次的被害の長期化が大きな問題となるなど、災害が開発途上国の経済や社会の仕組み全体に深刻な影響を与えています。

こうしたことから、開発のあらゆる分野のあらゆる段階において、様々な規模の災害を想定したリスク削減策を盛り込むことによって、災害に強い、しなやかな社会を構築し、災害から人々の生命を守るとともに、持続可能な開発を目指す取組である「防災の主流化」を進める必要があります。

< 日本の取組 >

●防災協力

日本は、地震や台風など過去の自然災害の経験で培われた自らの優れた知識や技術を活用し、緊急援助と並んで防災対策および災害復旧対応において積極的な支援を行っています。

2005年、兵庫県神戸市で開催された第2回国連防災世界会議において、国際社会における防災活動の基本的な指針となる「兵庫行動枠組2005-2015」が採択され、持続可能な開発の取組に防災の観点を効果的に取り入れることの重要性が確認されました。

また、この会議において、日本はODAによる防災協力の基本方針などを「防災協力イニシアティブ」として発表しました。そこで日本は、制度の構築、人づくり、経済社会基盤の整備などを通じて、開発途上国における「災害に強い社会づくり」を自らの努力で成し遂げることができるよう積極的に支援していくことを表明しました。

2012年7月には、東日本大震災の被災地である東北3県で「世界防災閣僚会議in東北」を開催し、防災の主流化・強靱(きょうじん)な社会の構築の必要性、人間の安全保障の重要性、ハード・ソフトを組み合わせた防災力最大化の必要性、幅広い関係者の垣根を越えた連携の必要性、気候変動・都市化などの新たな災害リスクへの対処の重要性などを確認し、これらを総合的に推進していく「21世紀型の防災」の必要性を世界に向けて発信しました。また、「21世紀型の防災」を実際に推進していくために、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における防災の位置付け、および、同会議の成果を踏まえたポスト兵庫行動枠組の策定の必要性を各国と確認しました。また、2013年~2015年の3年間で防災分野に30億ドルの資金提供を行うことを表明しました。

2015年3月14日~18日に、仙台において第3回国連防災世界会議が開催されました。これは、国際的な防災戦略について議論するために国連が主催して開かれる会議で、日本は防災に関する知見・経験を活かし、積極的に国際防災協力を推進していることから、第1回(1994年横浜)、第2回(2005年神戸)に続き、第3回会議もホスト国となりました。今回の会議には185の国連加盟国、6,500人以上が参加し、関連事業を含めると国内外から延べ15万人以上が参加する、日本で開催された史上最大級の国際会議となりました。(詳細は、「開発協力トピックス」を参照)

今回の会議に当たって、日本として目指していたことは以下の3点でした。

①様々な政策の計画・実施において防災の視点を導入していくこと(防災の主流化)

②防災に関する日本の知見・技術を発信すること

③東日本大震災からの復興を発信すること、また被災地の振興

会議の結果、仙台宣言とともに、第2回会議で策定された防災の国際的指針である「兵庫行動枠組」の後継枠組となる「仙台防災枠組2015-2030」が採択されました。仙台防災枠組には、防災投資の重要性、多様なステークホルダー(関係者)の関与、「より良い復興(Build Back Better)」、女性のリーダーシップの重要性など、日本の主張が取り入れられました。

さらに、日本は新たな協力イニシアティブとして、安倍総理大臣が今後の日本の防災協力の基本方針となる「仙台防災協力イニシアティブ」を発表しました。日本は2015年〜2018年の4年間で40億ドルの資金協力、4万人の防災・復興人材育成を表明するなど、防災に関する日本の進んだ知見・技術を活かして国際社会に一層貢献していく姿勢を示しました。

2015年9月の持続可能な開発のための2030アジェンダを採択する国連サミットにおいて、安倍総理大臣は「仙台防災枠組」の実施をリードする決意を示すとともに、津波に対する意識啓発のため、国連での「世界津波の日」の制定を各国に呼びかけました。その結果、12月23日、国連総会において、11月5日を「世界津波の日」とする決議が採択されました。

●ペルー

地震・津波減災技術の向上プロジェクト

技術協力プロジェクト-科学技術(2010年3月~2015年3月)

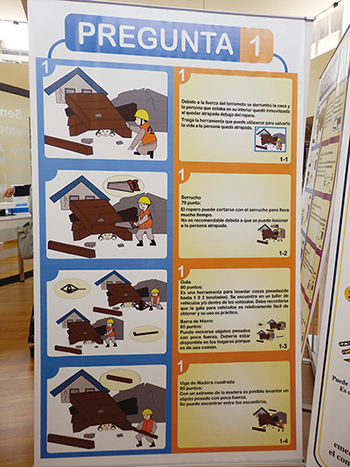

子ども向け防災教育教材(写真:JICA)

ペルーは、日本と同様に環太平洋地震帯に位置する地震・津波の多発国であり、自然災害はペルーの社会・経済開発にとって大きな障害となっています。近年においては、2001年6月23日にペルー南部の沿岸部を震源とするマグニチュード8.4の地震が発生し、100人を超える死者と4万棟を超える建物の倒壊という被害をもたらしました。また、2007年8月15日にもペルー中部(イカ州ピスコ沖)でマグニチュード8.0の地震が発生し、500人を超える死者と8万棟を超える建物が倒壊しました。中でも、日干しレンガづくりの家屋など、耐震性の不十分な建物に住んでいた貧しい住民が、大きな被害を受けました。いずれの地震も、周期性のある海溝型地震であり、今後も同様の地震・津波が発生することは確実といわれています。被害を軽減するためには、将来の地震・津波発生リスクと生じ得る被害を科学的に予測し、これに基づいた具体的な対策を講じることが重要です。

日本は1986年から1991年まで実施した「日本・ペルー地震防災センタープロジェクト」により、日本・ペルー地震防災センター(以下、CISMID)の設立を支援しました。以来、約30年の長きにわたり、CISMIDはJICAおよび日本の大学・研究機関と協力・交流を続けています。2010年には「地震・津波減災技術の向上プロジェクト」を開始し、将来の地震・津波被害リスクを的確に予測し、被害を軽減するための技術の研究・開発を支援しました。同プロジェクトでは、ペルー側はCISMIDが、日本側は千葉大学が共同研究代表となり、将来甚大な被害を及ぼし得る想定地震シナリオの設定、地震シナリオに基づく地震動・津波シミュレーションと被害予測、耐震技術に関する最新の手法とデータを用いた分析、研究成果に基づく防災啓発活動を行いました。

現在も、ペルー側共同研究者はプロジェクトを通して得られた新たな知見や技術を活用し、行政とも連携した上で、ハザードマップ作成および建築基準改正、関係機関の能力強化等に取り組んでおり、今後は中南米地域における防災人材育成への貢献も期待されます。(2015年8月時点)

●モーリシャス

地すべり対策プロジェクト

開発計画調査型技術協力(2012年4月~2015年4月)

来日研修で国土交通省関東整備局の監理モニター室を視察している様子(写真:国際航業)

モーリシャスは、その面積がほぼ東京都と同じ小さな火山島です。急な傾斜が多いために地すべりの危険が極めて高いといわれています。とりわけ、近年は人口の増加や都市の拡大に伴って傾斜地の家屋・住民が増える傾向にあり、地すべりが発生する度に深刻な被害が発生しています。

1986年から87年にかけて首都ポートルイスの西部で大規模な地すべりが発生し、大災害となりました。そこで、日本は1989年から様々な地すべり対策に協力し、この地区の地すべり防止に貢献してきましたが、2005年3月にポートルイスの北部でまた大規模な地すべりが発生しました。

モーリシャス政府は、地すべり災害への対応を強化するため、中央災害委員会を設置し、2009年にはインフラ省内に地すべり対策ユニット(LMU:Landslide Management Unit)と修繕・修復ユニット(RRU:Repair and Rehabilitation Unit)を設置しました。それでも、モーリシャスでは、限られた人員による限定的な対策にとどまっていました。加えて地質工学の専門家がほとんどいないため、専門的な知見に基づいた地すべりのリスク把握・モニタリングおよび危険地における土地利用の改善のための取組が実施されてきませんでした。

このような背景から、モーリシャス政府は防災の観点からより根本的な「モーリシャスにおける地すべり対策」の策定を日本に要請しました。日本は、地すべりの進行によりポートルイス市で発生した家屋の被害状況や地すべり時の状況について調査を行いました。また、このプロジェクトで供与した伸縮計やパイプ歪計の設置方法や設置位置の選定方法についても指導してきました。さらには、モーリシャスで行った技術移転セミナーでは、モーリシャス公共インフラ省(MPI:Ministry of Public Infrastructure)だけでなく、地すべり災害に関連する各種機関、大学関係者などが多数参加し、活発な意見交換が行われました。ほかにも、このプロジェクトで供与・設置した地すべり観測装置の孔内傾斜計および地表伸縮計などが供与・設置され、専門的なデータの収集が可能になりました。2012年にはMPIの職員5名を日本での研修に招聘(しょうへい)し、国土交通省関東整備局の監理モニター室などを視察しました。

こうした協力を通じて、RRU/LMUの職員による地すべり管理に関する技術能力が強化されることや地すべり管理計画の策定に役立てることが期待されます。