ジャーナリストが見た日本のODA

[ウィクリフ・ムガ]

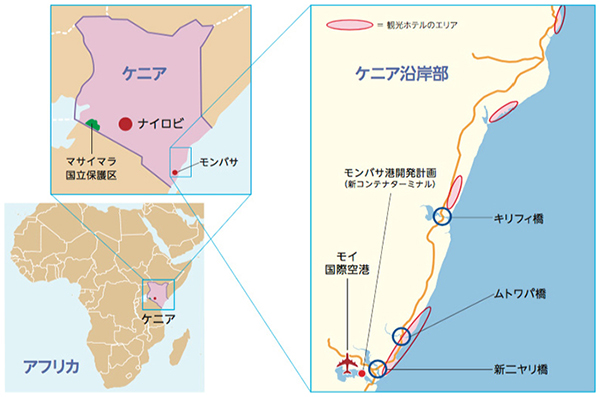

ケニアの観光業の成長に欠かせない基盤を築いた日本

日本の支援で拡張が進んだモイ国際空港(写真:JICA)

観光業はケニア経済の重要な牽引(けんいん)役である。特に、GDPへの貢献は、1988年の7億ドルから現在の60億ドルに増加しており、これはGDP全体の12%に当たる。観光客も、1988年の70万人から現在の170万人までに増加した。観光業は、観光客にモノとサービスを提供する農業、運輸、航空からビール等の飲料までケニアの様々な産業とも密接につながり、政府の重要な税収源にもなっている。

ケニアの観光業のサクセス・ストーリーは、沿岸部における日本の3つの画期的なインフラ事業がその基礎となっている。1975年から1980年にかけて建設された新ニヤリ橋、1980年代から1990年代中ごろにかけて段階的に拡張されたモンバサのモイ国際空港、同時期に建設されたキリフィおよびムトワパ橋だ。これらのインフラ事業がなければ、投資家たちは、ケニアのインド洋岸をモンバサからマリンディまで伸びる現在105軒ある観光ホテル群を建設することはなかった。これらのインフラ事業は、何千もの雇用を作り出した上、サファリ客のための内陸部のロッジやキャンプにも利益をもたらすことになった。

パッケージ・ツアーに参加するほとんどの観光客は、まずモンバサのモイ国際空港に降り立つ。たとえば、ドイツ人観光客は、ルフトハンザではなく、レジャー専門のチャーター便を利用してケニアにやって来る。同様に、英国人観光客もロンドン発英国航空でナイロビに来るよりも、チャーター便を利用しモンバサに到着するのが一般的だ。つまり、日本が支援したモイ国際空港の拡張は、沿岸地域の観光業の拡大に間違いなく中心的な役割を果たし、より多くの観光客がモンバサに到着することを可能にしたのだ。

日本の支援で完成した新ニヤリ橋(写真:JICA)

しかし、モンバサに到着することと、陸路でビーチ・リゾートまで行くことは別だ。モンバサが町から発展し、大都市に変わっていった1980年代まで、浮き橋であった旧ニヤリ橋は、ほとんどのビーチ・ホテルがある沿岸地域北部へ陸路で行く際に頻繁に渋滞を引き起こす場所だった。橋で事故が一つでも起これば、何時間も交通が麻痺(まひ)した。こうした場所は、旧ニヤリ橋だけではなかった。旧ニヤリ橋から十数キロメートル先のムトワパでも、車両を運ぶ連絡船は不定期だった。また、北にあるマリンディの黄金のビーチを見たい人々はさらに北上し、もう一つの連絡船であるキリフィ・フェリーを利用しなければならなかった。

それらの渋滞箇所に道幅の広い現代的な橋を建設した日本のインフラ事業は、その状況をすべて変えた。モンバサに到着した観光客は、1990年代後半までに日本の支援で完成したニヤリ、ムトワパ、キリフィの3つの橋により沿岸のどのビーチ・ホテルにも容易に到着することが可能になった。

ケニアの沿岸部は一変した。1970年代前半には十数軒しかなかったビーチ・ホテルが今日では105軒。これは、観光客用アパート群や別荘を除いた数である。

しかし、日本のインフラ事業によって利益を受けたのは沿岸部だけではない。サファリで有名なケニアの国立公園も裨益(ひえき)している。

ケニアに来るほとんどの観光客は、既に説明したように、パッケージ・ツアーで訪れる中間所得層のヨーロッパ人である。パッケージ・ツアーには、ヨーロッパ・ケニア間の往復航空チケット、2-3週間のビーチ・リゾート滞在、数日間の国立公園のサファリ・ロッジもしくは野外キャンプ滞在が含まれている。そのため、沿岸部が予約で埋まっていれば、国立公園のロッジやキャンプでも多くの予約がなされていることになる。たとえば、ケニアで最も有名な観光地であるマサイマラ国立保護区のロッジやキャンプは、景気の良い年であれば7月から12月まで予約でいっぱいである。この時期にモンバサのモイ国際空港に行くと、空港がたいへん混雑していることに気づく。その混雑はヨーロッパから直接観光客を連れてくる長距離チャーター便だけでなく、それより以前にケニアに到着した観光客を乗せ、マサイマラ国立保護区のキャンプやロッジに飛ぶ12-15人乗りの小型飛行機によるものだ。

文(原文は英語):ウィクリフ・ムガ(Wycliffe Muga)

筆者はケニアのスター紙週末版編集委員、コラムニスト

ロッジ、キャンプ、ホテルの数はマサイマラ国立保護区だけで200を超えるが、国立公園全体では、約6万人のケニア人の直接雇用を生み、50万人以上に対して経済機会を創出している。雇用に加え、観光客が国立公園入場料として支払った金はそのまま動物保護のための資金となり、野生生物存続の鍵になっている。観光業がケニアにおいて栄える限り、野生生物は守られ続ける。しかし、日本の先見性のある沿岸部のインフラ投資がなければこうはいかなかっただろう。