(2)ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの推進・感染症対策

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)とは、すべての人が基礎的な保健サービスを必要なときに負担可能な費用で受けることができることを指します。ミレニアム開発目標(MDGs)(注95)の後継枠組みである「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中の「持続可能な開発目標(SDGs)(注96)」の保健項目の達成のためにも、保健医療サービスの格差を是正し、すべての人の保健ニーズに応え、被援助国が自ら保健課題を検討解決するためにも、このUHCが重要であると考え、日本の国際保健協力の中心の概念に据え、取り組んでいます。

また、HIV/エイズ、結核、マラリアなどの感染症やインフルエンザやエボラ出血熱などの新興・再興感染症*は、個人の健康のみならず、開発途上国の経済社会発展に影響を与える深刻な問題です。そして、感染症は国境を越えて影響を与えることから、国際社会が一丸となって対応する必要があり、日本も関係国や国際機関と密接に連携して対策に取り組んでいます。

< 日本の取組 >

●ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)

2015年12月、東京都内で開催された「新たな開発目標の時代とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)国際会議」でスピーチする安倍晋三総理大臣(写真:内閣広報室)

「国際保健外交戦略」では、「日本ブランド」としてのUHCの主流化、日本の知見の発信、開発途上国の健康改善・経済成長の支援、さらに日本のプレゼンス向上に取り組んできました。国連総会の一般討論演説やサイドイベントで安倍総理大臣がUHC推進を表明し、持続可能な開発のための2030アジェンダ(SDGs)交渉など国連交渉の場でもUHC推進を主導してきました。その結果、採択された新アジェンダにおいても、持続可能な開発のための2030アジェンダの重要な要素としてUHCが明記され、UHCの重要性の国際的共通認識を獲得しました。

「国際保健外交戦略」において具体的施策の一つとして掲げられている「アフリカにおけるUHCに向けた取組み」では保健システム強化、母子保健推進、効果的な感染症対策を挙げていることを踏まえ、アフリカを中心にUHCに関する各種取組を技術協力や円借款を通じて実施しています。また、アジア地域においても同様の協力を行っています。また、「健康・医療戦略」においては、「国際保健外交戦略」を踏まえ、国際保健を日本外交の重要な課題と位置付け、UHCの普及を推進すると示されています。

2015年9月に開発協力大綱をもとに日本政府が定めた「平和と健康のための基本方針」においても、国際社会でのUHCの主流化のために必要な支援を引き続き行うことを挙げています。病院建設や医薬品・医療機器の供与などのハード面での協力や、人づくり、制度などのソフト面での協力等、日本の経験・技術・知見を活用した協力を促進し、貧困層、子ども、女性、障害者、高齢者、難民・国内避難民、少数民族・先住民などの「誰一人取り残さない」UHCを実現することが示されています。

UHCにおける基礎的な保健サービスには、栄養改善、予防接種、母子保健、性と生殖の健康、感染症対策、非感染症対策、高齢者の地域包括ケアや介護などすべてのサービスが含まれます。

栄養改善の取組に関し、二国間支援では母子保健や保健人材育成の枠組みの中で支援を行ってきました。また、多国間支援では、UNICEF(ユニセフ)やWFPへの拠出を通じて協力しています。ほかにも、国際的に栄養改善の取組であるSUN(Scaling Up Nutrition)には2009年の設立時から世界銀行への拠出を通じて貢献しています。近年では、民間企業と連携した栄養改善事業にも力を入れており、2015年3月には健康・医療戦略推進本部の下に栄養改善事業の国際展開検討チームを設置し、官民連携による取組をより一層推進させるための検討を行っています。

予防接種は感染症疾患に対して、安価で効果的な手段であることが証明されており、毎年200万~300万人の命を予防接種によって救うことができると見積もられています。(注97)しかしながら、必要な予防接種を受けることができない子どもが2,100万人もいます。開発途上国の予防接種率を向上させることを目的として2000年に設立されたGaviワクチンアライアンス*に対して、日本は2011年に拠出を開始して以来、累計約5,380万ドルの支援を行いました。Gaviは2000年の設立以来の15年間で、4億4,000万人の子どもたちが予防接種を受け600万人の命が救われたと推計しており、2016年から2020年までにさらに3億人の子どもたちに予防接種を行い、500万人以上の命を救うことを目標にしています。また、二国間援助においては、ワクチンの製造、管理およびコールドチェーン(低温に保つ物流方式)維持管理などの支援を実施し、予防接種率の向上に貢献していきます。

MDGsにも含まれている母子保健分野(目標4:5歳未満児死亡率の削減、目標5:妊産婦の健康改善)においては、5歳未満児死亡率や妊産婦死亡率の削減、助産専門技能者の立ち会いによる出産の割合の増加など大幅な改善は見られたものの、残念ながらその達成はならず、SDGsにおいても母子保健には大きな課題が残されています。日本政府は包括的な母子継続ケアを提供する体制強化を目指し、開発途上国のオーナーシップ(主体的な取組)と能力向上を基本とし、持続的な保健システム*を強化することを中心とした支援を目指し、ガーナ、セネガル、バングラデシュなどの国において、効率的に支援を実施しています。それらを通じ、妊娠前(思春期、家族計画を含む)・妊娠期・出産期と新生児期・幼児期に必要なサービスへのアクセス向上に貢献しています。また、支援の実施国においては、国連人口基金(UNFPA)(注98)や国際家族計画連盟(IPPF)(注99)など、ほかの開発パートナーと共に、家族計画など性と生殖に関する健康サービスを含む母子保健の推進によって、より多くの女性と子どもの健康改善を目指します。

ザンビアのチレンジェ・ヘルスセンターの母子保健センターで働く看護師の梅木民子シニア海外ボランティア。巡回診療を行うほか、母子保健センターでは、6歳以下の乳幼児健診や実習生への指導を行う(写真:渋谷敦志/JICA)

●三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)

2015年12月17日、東京において開催された世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)第5次増資準備会合の冒頭で挨拶する岸田文雄外務大臣(写真:Yuki Kato)

日本は「世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)」を通じた支援に力を入れています。グローバルファンドは2000年G8九州・沖縄サミットで、感染症の対策を初めて議論したのをきっかけに設立された、三大感染症対策の資金を提供する機関です。日本は同ファンドの生みの親として、2002年の設立時から資金支援を行ってきており、設立から2015年3月末までに約23.5億ドルを拠出しました。同ファンドによる支援により、これまでに救われた命は1,700万人以上と推計されています。さらに、2015年12月には、第5次増資準備会合を東京で開催し、グローバルファンドの2017年~2019年の活動や資金需要等、同ファンドの今後の活動の方向性に関する議論に貢献しました。また、日本は、支援を受けている開発途上国において、三大感染症への対策が効果的に実施されるよう、日本の二国間支援でも補完できるようにしています。保健システムの強化、コミュニティ能力強化や母子保健のための施策とも相互に連携を強めるよう努力しています。

二国間支援を通じたHIV/エイズ対策として、日本は新規感染予防のための知識を広め、啓発・検査・カウンセリングを普及し、HIV/エイズ治療薬の配布システムを強化する支援などを行っています。特に予防についてより多くの人に知識や理解を広めることや、感染者・患者のケア・サポートなどには、アフリカを中心に「感染症・エイズ対策隊員」と呼ばれる青年海外協力隊が精力的に取り組んでいます。

結核に関しては、「ストップ結核世界計画2006-2015年」(注100)に基づき、世界保健機関(WHO)(注101)が指定する結核対策を重点的に進める国や、蔓延(まんえん)状況が深刻な国に対して、感染の予防、早期の発見、診断と治療の継続といった一連の結核対策、さらにHIV/エイズと結核の重複感染への対策を促進してきました。2008年7月に外務省と厚生労働省は、JICA、財団法人結核予防会、ストップ結核パートナーシップ日本と共に「ストップ結核ジャパンアクションプラン」を発表し、日本が自国の結核対策で培った経験や技術を活かし、官民が連携して、世界の年間結核死者数の1割(2006年の基準で16万人)を救済することを目標に、開発途上国、特にアジアおよびアフリカに対する年間結核死者数の削減に取り組んできました。2010年の「ストップ結核世界計画2011-2015年」改訂を踏まえて2011年にアクションプランを改訂し、また、2014年にWHOが採択した、2015年以降2035年を達成目標年とする新たな世界戦略(Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015)を踏まえ、2014年7月には「ストップ結核ジャパンアクションプラン」を再び改訂し、引き続き国際的な結核対策に取り組んでいくことを確認しました。

乳幼児が死亡する主な原因の一つであるマラリアについては、地域コミュニティの強化を通じたマラリア対策への取組を支援したり、国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))(注102)との協力による支援を行っています。

●三大感染症以外の感染症(ポリオ、顧みられない熱帯病など)

また、新型インフルエンザや結核、マラリアなどの新興・再興感染症への対策や最終段階にあるポリオ根絶に向けた取組を強化することも引き続き国際的な課題です。さらに、シャーガス病、フィラリア症、住血吸虫症などの「顧みられない熱帯病」*には、世界全体で約10億人が感染しており、開発途上国に多大な社会的・経済的損失を与えています。感染症は国境を越えて影響を与えることから、国際社会が一丸となって対応する必要があり、日本も関係国や国際機関と密接に連携して対策に取り組んでいます。

●ポリオ

ビル&メリンダ・ゲイツ財団と、ナイジェリアにおけるポリオ撲滅に向けた連携の合意文書を締結した際の署名式の様子。JICA(東京)とゲイツ財団(米国)をテレビ会議で接続(写真:JICA)

日本は、根絶に向けて最終段階を迎えているポリオについて、ポリオ常在国(ポリオが過去に一度も撲滅されたことのない国で、かつ感染が継続している国)であるナイジェリア、アフガニスタン、パキスタンの3か国を中心に、主にUNICEFと連携してポリオ撲滅を支援しています。パキスタンでは、1996年以降UNICEFと連携した累計110億円を超える支援を行っているほか、2011年8月には民間のビル&メリンダ・ゲイツ財団と連携して、約50億円の円借款を供与しました。この円借款については、新しい方法(ローン・コンバージョン)が採用されました。これは一定の目標が達成されるとパキスタン政府の返済すべき債務をゲイツ財団が肩代わりするものです。2014年4月には、高いワクチン接種率などの事業成果が確認されたことから、ゲイツ財団がパキスタン政府に代わって、返済を行いました。同じ方式で、2014年度には、ナイジェリアの「ポリオ撲滅事業」に対し、約83億円の円借款を供与しました。さらに、2014年度には、ポリオ常在国のアフガニスタンに対する約14.5億円の支援、パキスタンに対する約5.6億円の支援を行ったほか、非常在国のザンビアについても約2.2億円の支援を行いました。また、ソマリアには2013年度に緊急対策として1.1億円の支援を行いました。

●顧みられない熱帯病(NTDs:Neglected Tropical Diseases)

日本は、1991年から、世界に先駆けて「貧困の病」ともいわれる中米諸国のシャーガス病対策に本格的に取り組み、媒介虫対策の体制を確立する支援を行い、感染リスクを減少することに貢献しました。フィラリア症についても、駆虫剤を供与し、多くの人に知識・理解を持ってもらうための啓発教材を供与しています。また、青年海外協力隊による啓発予防活動などを行い、新規患者数の減少や病気の流行が止まった状態の維持を目指しています。

さらに2013年4月、NTDsを含む開発途上国の感染症に対する新薬創出を促進するための日本初の官民パートナーシップ、一般社団法人グローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund(ジーヒット ファンド)):Global Health Innovative Technology Fund)を立ち上げました。日本国内外の研究開発機関とのグローバルな連携を推進しながら、低価格で効果の高い、治療薬・ワクチン・診断薬等の研究開発を通じて開発途上国における感染症の制圧を目指します。

●公衆衛生危機(エボラ出血熱)

グローバル化が進展する今日、感染症の流行は、容易に国境を越えて国際社会全体に深刻な影響を与えます。2014年のエボラ出血熱の流行は、ギニア、リベリア、シエラレオネの3か国を中心に多数の命を奪い、周辺国への感染拡大や医療従事者への二次感染の発生といった問題を引き起こしました。また、世界保健機関(WHO)による「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)(注103)」の宣言、感染症に関するものとしては3例目となる国連安保理決議(第2177号)の採択が行われるなど、エボラ出血熱の流行終息は国際社会における主要な人道的、経済的、政治的な課題となりました。

日本は、2014年4月にギニアに対していち早く緊急無償資金協力を実施して以降、流行国や国際機関に対し、様々な支援を切れ目なく実施してきました。2015年6月までに総額約1億8,400万ドルの資金的支援に加え、専門家派遣や物資供与といった支援を実施しました。人的な面ではWHOのミッションに2015年6月時点で延べ20名の専門家を派遣したほか、国連エボラ緊急対応ミッション(UNMEER)(注104)へ医師免許を有する外務省職員を派遣しました。物的支援に関しては、個人防護具(PPE:Personal Protective Equipment)を含む物資を感染国に供与しました。さらに、日本の技術を活かした治療薬や迅速検査キット、サーモグラフィーカメラの開発等、官民挙げてエボラ危機の克服を後押ししてきました。(日本の取組については、さらに「開発協力トピックス」を参照。)

今回のエボラ出血熱の流行拡大は、流行地域における保健システムが脆弱(ぜいじゃく)であったことが一因と考えられています。日本は、感染症対策には持続可能かつ強靱(きょうじん)な保健システムの構築が基本となるとの観点に立ち、エボラ出血熱の流行前から、人間の安全保障に直結する課題である保健分野における開発協力を重視し、UHCの推進を掲げ、西アフリカの保健システムの強化に継続的に取り組んできました。日本は、流行3か国が新たに策定した復興計画に沿って医療従事者の能力強化や保健施設の整備をはじめとした保健分野への支援や、インフラ整備、農業生産性向上、食料安全保障強化等、社会的・経済的復興に資する支援を迅速に進めています。そして、今後も、2013年の第5回アフリカ開発会議(TICAD (ティカッド)V)で表明したアフリカ地域の保健分野に対する5億ドルの支援、12万人の人材育成支援を活用して、中長期的な取組を進めていきます。

また、「平和と健康のための基本方針」においても、日本は、国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献する国家として、さらにはG7/8サミット、TICADなどの国際会議での議論を通じて国際保健分野の議論を主導してきた国家として、これからもエボラ出血熱の流行終息・再発防止に貢献します。さらには他の感染症の予防・早期発見・対応に向けた公衆衛生危機への世界的対応体制の構築に関し、国際社会と一丸となって取り組み、主要な役割を担っていく方針を示しており、被災国での迅速な人的支援を行う、国際緊急援助隊・感染症対策チームを新設し、効果的な支援に向けた取組が行われています。

スーダンにおけるエボラ出血熱対策支援のため、エントリーポイントとなるハルツーム国際空港検疫所の医療従事者に対するトレーニングの様子。写真は日本人専門家によるエボラ防護服の着付けの指導(写真:赤尾邦和/JICAスーダン)

- *新興・再興感染症

- 新興感染症:SARS(サーズ)(重症急性呼吸器症候群)・鳥インフルエンザ・エボラ出血熱など、かつては知られていなかったが、近年新しく認識された感染症。

再興感染症:コレラ、結核などのかつて猛威をふるったが、患者数が減少し、終息したと見られていた感染症で、近年再び増加してきたもの。 - *Gaviワクチンアライアンス(Gavi, the Vaccine Alliance)

- 開発途上国の予防接種率を向上させることにより子どもたちの命と人々の健康を守ることを目的として設立された官民パートナーシップ。ドナー(援助国)および開発途上国政府、関連国際機関に加え、製薬業界、民間財団、市民社会が参画している。

- *保健システム

- 行政・制度、医療施設、医薬品供給、保健情報、財政管理と財源の確保とともに、これらの過程を動かす人材やサービスを提供する人材を含めた保健サービス提供のための仕組みのこと。

- *顧みられない熱帯病(NTDs:Neglected Tropical Diseases)

- シャーガス病、デング熱、フィラリア症などの寄生虫、細菌感染症等を指す。感染者は世界で約10億人に上り、その多くが予防、撲滅可能であるにもかかわらず、死亡に至るケースがある。また感染者が貧困層に多いなどの理由で社会的関心が低いため、診断法、治療法、新薬の開発や普及が遅れている。2015年のG7エルマウ・サミット(ドイツ)においてもNTDs対策の重要性が確認された。

- 注95 : ミレニアム開発目標 MDGs:Millennium Development Goals

- 注96 : 持続可能な開発目標 SDGs:Sustainable Development Goals

- 注97 : (出典)WHO “Health topics, Immunization” http://www.who.int/topics/immunization/en

- 注98 : 国連人口基金 UNFPA:United Nations Population Fund

- 注99 : 国際家族計画連盟 IPPF:International Planned Parenthood Federation

- 注100 : ストップ結核世界計画2006-2015 Global Plan to Stop TB 2006-2015

- 注101 : 世界保健機関 WHO:World Health Organization

- 注102 : 国連児童基金 UNICEF:United Nations Children's Fund

- 注103 : 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 PHEIC:Public Health Emergency of International Concern

- 注104 : 国連エボラ緊急対応ミッション UNMEER:UN Mission for Ebola Emergency Response

●フィリピン

コーディレラ地域保健システム強化プロジェクト

技術協力プロジェクト(2012年2月~実施中)

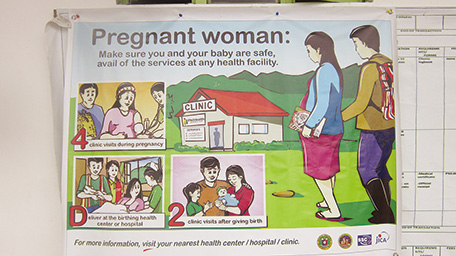

施設分娩、産前産後検診を啓発するための広報マテリアル(写真:JICA)

メインカウンターパートである保健省コーディレラ地域局とのプロジェクト内容に関する協議風景(写真:JICA)

フィリピン・ルソン島北部のコーディレラ地域では、山岳地に住む言語や文化の異なる先住民族が人口の70%を占めています。また地理的にも孤立し貧困率が高い地域であり、地域住民の保健医療サービスへのアクセスが向上するよう、保健医療サービス利用体制の整備が差し迫った課題となっていました。同地域では自宅で出産する女性が多いことと相まって、妊産婦と幼児の死亡率が高く、本プロジェクト実施前の2009年では、医療施設での分娩率は55%に過ぎない状態でした。

この課題に対応するため、日本は2012年に地域保健システムを強化するためのプロジェクトを開始しました。母子保健サービスの向上を目指し、新たな病院、助産所、保健所を開設したほか、既存の医療施設では分娩台等の医療設備の整備も行いました。さらに、それら施設への機材の設置、医師、看護師、助産師の配備を通じ、それら施設が、フィリピンの保険会社から診療報酬を受け取るための認定を取得できるような支援も行いました。「妊婦皆保険」の目標の下、地元の女性たちの間で妊婦の国民健康保険加入を進め、女性たちが医療費の心配なく安全な施設で分娩し、産前・産後もそれら施設で健診を受ける習慣が普及するよう取り組んでいます。妊産婦の啓発活動にはコミュニティ・ヘルス・チーム(CHT)の女性たちがボランティアで活動をしています。

こうしてコーディレラ地域では、便利で信頼できるそれら施設にアクセスする人々が増え、施設分娩率が95%に向上しました。多くの母親が国民健康保険に加入し、母子手帳を手にして自身と子どもの健康管理により一層関心を払うようになったことは大きな成果です。

日本は、国際社会において、すべての人が基礎的な保健サービスを必要なときに負担可能な費用で受けることのできるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を推進しています。母子保健分野でもUHCの達成は重要です。UHCはフィリピンのコーディレラでも定着しつつあります。(2015年8月時点)