3. 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築

グローバル化の進展に伴い、国境を越えて人類が共通して直面する環境、気候変動、水問題、大規模自然災害、感染症、食料問題、エネルギー等の地球規模課題は開発途上国のみならず、国際社会全体に大きな影響を及ぼします。こうした地球規模課題は、一国のみでは解決し得ない問題であり、国際社会が一致団結して取り組むべき必要があります。こうした中、特に、2015年は、ミレニアム開発目標(MDGs)(注86)の後継である「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された国連サミット(9月、ニューヨーク)や、気候変動に関する2020年以降の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されたCOP21(11月~12月、パリ)といった重要な国際会議が開催され、様々な地球規模課題に対する国際社会の取組にとって重要な節目の年となりました。

日本は、こうした地球規模課題への積極的な取組を通じて、持続可能で強靱(きょうじん)な国際社会の構築に貢献しています。

(1)環境・気候変動対策

環境問題についての国際的な議論は1970年代に始まりました。1992年の国連環境開発会議(UNCED(注87)、「地球サミット」)、2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)(注88)、そして2012年6月の国連持続可能な開発会議(リオ+20)での議論を経て、国際的にその重要性がより一層認識されてきています。リオ+20を受け、持続可能な開発目標(SDGs)*の議論等が進められたほか、G7/8、G20サミットにおいても、環境・気候変動は繰り返し主要テーマの一つとして取り上げられており、首脳間で率直かつ建設的な議論が行われています。環境問題は、未来の人類の繁栄のためにも、国際社会全体として取り組んでいくべき課題です。地球規模の課題に取り組み、持続可能な社会を構築するため、UNESCO(ユネスコ)が中心となり、「持続可能な開発のための教育(ESD)*」を推進しています。

< 日本の取組 >

●環境汚染対策

パナマのパマナ運河流域地帯に位置するチャグレス国立公園周辺の小学校を巡回し、環境保全の大切さについて、児童に対し、啓発活動を実施する青年海外協力隊の玉置遼さん(写真:マクシモ・ノバス)

日本は環境汚染対策に関する多くの知識・経験や技術を蓄積しており、それらを開発途上国の公害問題等を解決するために活用しています。特に、急速な経済成長を遂げつつあるアジア諸国を中心に、都市部での公害対策や生活環境改善への支援を進めています。2013年10月9日~11日には、熊本県熊本市、水俣市において、「水銀に関する水俣条約」の採択・署名のための外交会議が開催されました。この条約は、水銀が人の健康および環境に及ぼすリスクを低減するため、採掘から廃棄まで水銀のライフサイクル全体を包括的に規制するものです。

日本は、水俣病の教訓を踏まえ、同様の健康被害や環境汚染が繰り返されてはならないとの強い決意の下、条約交渉に積極的に参加し、また、外交会議のホスト国を務めました。その際、開発途上国における大気汚染対策、水質汚濁対策、廃棄物処理分野に対する3年間で20億ドルのODA支援や、水俣から水銀技術や環境再生を世界に発信する「MOYAIイニシアティブ」(注89)を表明しました。

また、日本は、開発途上国におけるオゾン層破壊物質の削減活動を支援するため、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書多数国間基金に対して拠出を行っています。

●気候変動問題

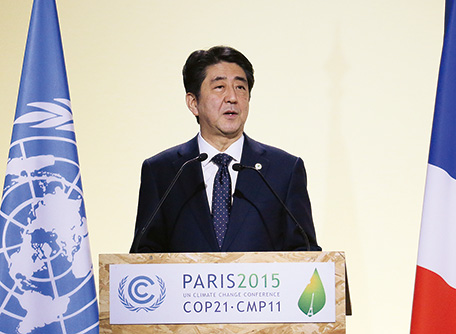

2015年11月フランス・パリで開催されたCOP21首脳会合でスピーチをする安倍晋三総理大臣(写真:内閣広報室)

気候変動問題は、国境を越えて取り組むべき差し迫った課題です。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(注90)が2014年11月に公表した最新の第5次評価報告書(注91)統合報告書によると、1880年~2012年において世界の平均気温は0.85度上昇しているとされています。このような中、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致団結した取組の強化が求められています。気候変動枠組条約に基づき、国際的な取組について交渉が進められており、日本はこれに積極的に参画しています。

日本は、2013年のCOP(注92)19に際して、開発途上国の緩和・適応対策(注93)に対し、2013年から3年間で官民合わせて1兆6,000億円(約160億ドル相当)の支援を表明し、2013年から1年半余りでこれを達成しました。

また、2014年12月にペルー・リマで開催されたCOP20では、COP21に十分先立って提出を招請(しょうせい)されている約束草案*を提出する際に示す情報等が決定されました。これに基づき、日本は2015年7月に2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で26%(2005年度比で25.4%)削減する約束草案を決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。

COP20に続くCOP21(2015年11月30日~12月13日、於:パリ)は、2020年以降の新たな国際枠組みを構築する極めて重要な国際会議となりました。日本は、この重要な合意妥結を後押しすべく、COP21に先立ち、開発途上国支援とイノベーションの二本柱から成る「美しい星への行動2.0(Actions for Cool Earth: ACE2.0)」を策定し、COP21首脳会合に出席した安倍総理大臣より発表しました。特に、途上国支援については、2020年に官民合わせて、これまでの1.3倍となる年間約1兆3,000億円の気候変動関連の支援を行うことを表明するとともに、日本企業が取り組んできた地熱や太陽光等の再生可能エネルギー事業の支援や、日本の都市の経験のアジア新興都市との共有、太平洋島嶼(とうしょ)国における早期警戒システムの構築等を紹介しました。

こうした日本の貢献もあり、歴史上初めて、すべての国が参加する国際枠組みである「パリ協定」が採択されました。日本としては、長年主張してきたすべての国に適用される、公平で実効的な法的枠組みが採択されたことを高く評価しています。

このほか、この差し迫った課題の解決に積極的に貢献するべく、日本としても約束草案の達成に向けて着実に取り組むとともに、環境・エネルギー分野での革新的な技術開発の推進や、途上国における気候変動対策支援に積極的に取り組んでいます。

その一つとして、優れた低炭素技術などを世界に展開していく二国間オフセット・クレジット制度(JCM)*を推進しています。これは開発途上国への低炭素技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する制度です。2013年1月に、モンゴルとの間で初めてJCM実施に係る二国間文書に署名したことを皮切りに、2015年12月までに16か国(モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ)との間でJCMを構築しました(これら16か国に加え、フィリピンと二国間文書の合意に向けた覚書に署名)。

また、2014年11月には、G20ブリスベン・サミットにおいて、日本は気候変動分野での開発途上国支援を行う「緑の気候基金(GCF*)」に対する拠出表明を行いました。「緑の気候基金への拠出、及びこれに伴う措置に関する法律」(平成27年法律第24号)が2015年5月20日に成立したことを受け、日本政府からGCFに15億ドル(約1,540億円)を拠出することを決定しました。これにより、GCFによる支援を開始するために必要な条件が充足されたことから、開発途上国に対する資金供与を行えるようになりました。その後、最初のプロジェクトとして、11月に行われた第11回理事会において、島嶼国案件を含む8案件が承認されました。

さらに、2015年12月には、東アジア低炭素成長の方向性について議論する「第4回東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」をCOP21のサイドイベントとして開催しました。このイベントに合わせて、第3回までの成果を踏まえた提言集を発表し、低炭素成長の優良事例をベトナム、カンボジア、マレーシア、日本から紹介しました。

●生物多様性

パラオ・コロール州、マカラカル島の近くの環礁(写真:鈴木革/JICA)

近年、人類の活動の範囲、規模、種類の拡大により、生物の生息環境の悪化、生態系の破壊に対する懸念が深刻になってきています。生物に国境はなく、世界全体で生物多様性の問題に取り組むことが必要なことから、「生物多様性条約」がつくられました。その目的は①生物多様性の保全、②生物資源の持続可能な利用*、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な配分です。先進国から開発途上国への経済的・技術的な支援により、生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組を行っています。

日本は、2010年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)を愛知県名古屋市で開催するなど生物多様性の分野を重視しています。2014年10月には、平昌(ピョンチャン)(韓国)にて第12回締約国会議(COP12)が開催され、COP10で採択された愛知目標*の中間評価を行い、愛知目標達成に向けた機運を維持すべく、積極的に貢献しました。

COP12では、開発途上国向けの生物多様性保全に関連する国際資金量を、2006年から2010年までの年間資金の平均額を基準として、2015年までにその額を倍増させ、それを2020年まで維持することなどが決定されました。

●持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

日本は、持続可能な開発を実現するための教育を重視しており、我が国の提唱により始まった「国連ESDの10年(DESD)(注94)」の最終年である2014年11月に「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」を岡山市および愛知県名古屋市において開催しました。また、DESDの始まった2005年からUNESCO(ユネスコ)に信託基金を拠出し、ESDに関するプロジェクトを実施するなど、積極的にESDの推進に取り組んでいます。

- *持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)

- 2012年6月、ブラジル・リオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」で議論され、政府間での交渉プロセスの立ち上げが合意された開発目標。国ごとの能力等を考慮しつつ、すべての国に適用されるもの。2015年9月の国連サミットで、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に統合された。

- *持続可能な開発のための教育 (ESD:Education for Sustainable Development)

- 持続可能な社会の担い手を育む教育。「持続可能な開発」とは、「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく現在の世代のニーズを満たす」ような社会づくりのことを意味しており、これは私たち一人ひとりが、日常生活や経済活動の場で意識し、行動を変革することが必要であり、このための教育を「持続可能な開発のための教育」という。

- *約束草案

- 2020年以降の新たな国際枠組み(2015年合意)に向けてCOP21に十分先立って各国が提出する気候変動対策に関する目標のこと。

- *二国間オフセット・クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)

- 開発途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する仕組み。

- *緑の気候基金(GCF:Green Climate Fund)

- 2010年のCOP16で採択されたカンクン合意において設立が決定された、開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動適応を支援する基金。

- *生物資源の持続可能な利用

- 人間の生活は農林水産業による食料生産や工業原料の採取など、様々な形で生物資源を利用することによって成立しているが、世界的に見れば、気候変動や開発行為による環境悪化等によって生物多様性が損なわれている。将来にわたり生物資源を利用するため、地球上の生物多様性を生態系、生物種、遺伝子の各レベルで維持し、生物資源の保全と持続可能な利用を図ることが重要である。

- *愛知目標(戦略計画2011-2020)

- 中長期目標として「2050年までに人と自然の共生の実現」を、短期目標として2020年までに生物多様性の損失を止めるための行動を実施することを掲げ、「少なくとも陸域17%、海域10%が管理され、かつ保全される」など20の個別目標を採択。

コスタリカ・グレシア市内の学校で環境教育の授業を行う青年海外協力隊員(環境教育)の塩谷和樹さん。校内の売店などから出されるごみを分別し、生ごみは堆肥(コンポスト)にしている(写真:今村健志朗/JICA)

- 注86 : ミレニアム開発目標 MDGs:Millennium Development Goals

- 注87 : 国連環境開発会議 UNCED:United Nations Conference on Environment and Development

- 注88 : 持続可能な開発に関する世界首脳会議 WSSD:World Summit on Sustainable Development

- 注89 : 環境省による資金・技術支援。「もやい」とは、船と船をつなぎとめるもやい綱や農村での共同作業のこと。「もやい直し」は、対話や協働による水俣の地域再生の取組。

- 注90 : 気候変動に関する政府間パネル IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change

- 注91 : 2013年から2014年にかけて公表された、第1・第2・第3作業部会の3部の評価報告書、およびこれらの報告の知見を統合した報告書。

- 注92 : 条約の締約国会議 COP:Conference of Parties

- 注93 : 緩和・適応対策とは、温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制する(緩和)ための対策と既に起こりつつある、あるいは起こり得る影響に対応する(適応)ための対策。

- 注94 : 国連ESDの10年 DESD:Decade of Education for Sustainable Development

●タイ

バンコク都気候変動マスタープラン(2013年-2023年)作成・実施能力向上プロジェクト

技術協力(2013年3月~2015年9月)

タイの首都バンコクには、1,000万人以上の人々が暮らしているといわれ、順調な経済発展により、その温室効果ガスの排出量は増加傾向にあります。バンコク首都圏庁(BMA:Bangkok Metropolitan Administration)は、2007年から「バンコク都気候変動対策実行計画」(以下、バンコクアクションプラン)を作成し、①大量輸送網システムの拡大、②省エネルギーおよび再生可能エネルギー利用促進、③ビルの省エネ・効率化、④廃棄物管理・下水処理効率の向上、⑤都市緑化の拡大を位置付け、それらの実現に取り組む一方、日本はその知見・経験を提供しバンコクアクションプランの実施を支援してきました。

小学校にて、交通分野についての普及啓発イベントの様子(写真:JICA)

その後BMAでは、これまでのアクションプランの実施結果と評価を踏まえ、省エネ等の温室効果ガス削減を行う気候変動緩和策のみならず、洪水等の気候変動の負荷影響に対する適応策も加えた、より包括的な気候変動対策「バンコク都気候変動対策マスタープラン2013年-2023年」を策定し、取組を強化することとなりました。そこで、日本はこの新プランの推進を支援するため、タイの国家レベルの政策と整合性のある計画の策定、BMAと関連機関との協力関係の構築、マスタープラン(基本計画)の実施に関するBMA職員の能力強化に重点的に取り組lみました。たとえば、運輸交通、エネルギー、廃棄物/排水管理、都市緑化、適応分野といった分野別の専門家をタイに派遣し、BMA職員の日本での研修も行ってきました。また、本プロジェクトにはバンコクとの都市間連携の下、横浜市が協力参加し、横浜市の持つ低炭素な都市づくりのノウハウ等が共有されました。

バンコクの持続可能で環境に優しい都市としての発展に向けて、日本の支援が貢献しています。

●ブラジル

“フィールドミュージアム”構想によるアマゾンの生物多様性保全プロジェクト

技術協力プロジェクト-科学技術(2014年7月~実施中)

絶滅が危惧されているアマゾンカワイルカの音声を記録し、分布や行動を調査している。これらのデータは保護活動に活かされる(写真:JICA)

アマゾン川最大の支流に位置するブラジルのアマゾナス州の州都マナウスは、多様で貴重な自然環境を有し、多くの国立公園や保護区が隣接している一方、約200万人の人口を抱え、急速な都市の拡大により自然環境の喪失が起きています。人間の活動の拡大によって熱帯林の破壊や劣化が引き起こされ、生物多様性が大きく失われているのです。これらをいかに食い止め、地域社会の持続可能な発展を図るかは差し迫った課題です。

近年、一部の先進的な動植物園・水族館は、環境教育や地域生態系の研究・保全の拠点としての役割を担うようになってきていますが、アマゾンにはそのような動植物園・水族館がありませんでした。また、アマゾンの生物は継続して観察することが困難なため、それらの生態はほとんど解明されていない状況でした。これでは地域に適した環境政策を立案できません。

日本は、このような状況を踏まえ、アマゾン地域において、フィールドミュージアムの構築などを支援しています。「フィールドミュージアム」とは一般的な建物としての博物館ではなく、その土地の自然環境や風土をあたかも「博物館」のように見立てる方法です。日本と共にフィールドミュージアムで活動する国立アマゾン研究所(INPA)では、密猟で傷ついたアマゾンマナティをミュージアム内で保護しています。また、市内中心部に位置しているため多くの市民がアマゾンの珍しい動物の生態を学ぶことができます。

日本から派遣された専門家たちは、このプロジェクトを通じて、絶滅が危惧(きぐ)されているアマゾンカワイルカの音声を記録し、分布や行動を調査しています。これらのデータは保護活動にも活かされます。また、日本の支援によりマナウス近郊の川辺にリサーチステーションも建設される予定です。これは主にアマゾンの川と森を研究する研究者のための施設ですが、エコツアーなど市民が身近な自然に対する理解を深めるための利用も考えられています。

このほか、半野生の環境で保護・飼育したアマゾンマナティを野生へ戻す事業を行うなど水生生物の生態研究や保全の取組を支援しており、最新の技術・機材によって生態系を明らかにすることも目的の一つです。このように、フィールドミュージアムを核とする人間と自然の共生モデルづくりに向け、プロジェクトは着実に歩みを進めています。(2015年8月時点)