(5)情報通信技術(ICT)や先端技術の導入

情報通信技術(ICT)*の普及は、産業を高度化し、生産性を向上させることで、持続的な経済成長の実現に役立ちます。また、開発途上国が抱える医療、教育、エネルギー、環境、防災などの社会的課題の解決にも貢献します。ICTの活用は、政府による情報公開を促進し、放送メディアを整備し、民主化の土台となる仕組みを改善します。このように、便利さとサービスの向上を通じた市民社会の強化と質の高い成長にとってICTは非常に重要です。

< 日本の取組 >

日本は、地域・国家間に存在するICTの格差を解消し、すべての人々の生活の質を向上させるために、開発途上国における通信・放送設備や施設の構築、およびそのための技術や制度整備、人材育成といった分野を中心に積極的に支援しています。

具体的には、日本の経済成長に結びつける上でも有効な、地上デジタル放送日本方式(ISDB-T)*の海外普及活動に、整備面、人材面、制度面の総合的な支援を目指して積極的に取り組んでいます。ISDB-Tは、2015年8月時点で、中南米、アジア、アフリカ各地域において普及が進み、計17か国で採用されるに至っており、ISDB-T採用国(注22)への支援の一環として、2009年度から現在までフィリピン、エクアドル、コスタリカなど8か国に専門家を派遣し、技術移転を実施しています。ISDB-T採用国および検討国を対象としたJICA研修を毎年実施して、ISDB-Tの海外普及・導入促進を行っています。総務省においても、ISDB-Tの海外展開のため、相手国政府との対話・共同プロジェクトを通じたICTを活用した社会的課題解決などの支援を推進しています。

ペルー・リマの運輸通信省で、災害が発生した際に、テレビを通じて災害速報を伝えるために導入を促している、地上デジタル放送についてプレゼンをする廣瀬克昌専門家(写真:岡原功祐/JICA)

また、総務省では「防災ICTシステムの国際展開」に取り組んでいます。日本の防災ICTシステムを活用すれば、情報収集・分析・配信を一貫して行うことができ、住民などのコミュニティ・レベルまで、きめ細かい防災情報を迅速かつ確実に伝達することが可能です。引き続き、防災ICTシステム国際展開の支援を実施し、開発途上国における防災能力の向上等に寄与する考えです。(「防災」について、詳細はこちらを参照。)

これらの取組は、各種国際機関とも積極的に連携して取組を行っており、電気通信に関する国際連合の専門機関である国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)*と協力して、日本は開発途上国に対して電気通信分野における様々な開発支援を行っています。2014年12月には、ITUおよびフィリピン政府と協力して、2013年に大規模な台風被害を受けたフィリピン・セブ島において、災害時に通信を迅速に応急復旧させることが可能な移動式の情報通信システム「移動式ICTユニット(MDRU)*」を用いた実証実験を行う共同プロジェクトを開始しました。また、2015年11月から12月まで、広島市において日本政府とITUの共催で情報通信の開発指標を考える国際シンポジウムが開催されました。年1回開催されているこのシンポジウムには、多数の閣僚が参加し、2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における開発目標に関して、ICTの果たす役割が議論されるとともに、各国におけるICTのアクセス、利用、技能の発展度合を総合的に評価するICT開発指標が発表されました。

アジア太平洋地域では、情報通信分野の国際機関であるアジア・太平洋電気通信共同体(APT:Asia-Pacific Telecommunity)*が、2014年9月にブルネイで開催されたAPT大臣級会合において、アジア・太平洋地域における「スマートデジタルエコノミー」の創造に向けて今後加盟国およびAPTが協力して取り組んでいくための共同声明を採択するなど、地域的政策調整役として、アジア太平洋地域における電気通信および情報基盤の均衡した発展に寄与しています。日本はICTの格差解消や開発途上国が抱える防災・医療等の社会的課題を解決するため、APTを通じたICT分野の研修やICT技術者/研究者交流等の人材育成支援を行っています。

2014年6月には、防災と通信に関し、緊急通信や警報システムの有効性や活用等について知識や経験を共有し、今後の課題や取組について意見交換などを行うワークショップ(参加型の講習会)を東京で開催しました。

また、東南アジア諸国連合(ASEAN)においては、2015年12月31日に、6億人の単一市場や共生社会を掲げる「ASEAN共同体」が発足しました。同年11月にASEAN関連首脳会議において採択された2025年までの新たな指標となるブループリント(詳細な設計)では、ICTはASEANに経済的・社会的変革をもたらす重要な鍵として位置付けられており、ICTの役割の重要性を踏まえ、同じく11月に開催された日・ASEAN情報通信大臣会合において、2020年に向けたASEANのICT戦略である「ASEAN ICT マスタープラン2020(AIM2020)」が策定されています。また、こうした動きを受け、同情報通信大臣会合において、日本のASEANに対する協力ビジョンである「ASEAN Smart ICT Connectivity(ASIC)」を示し、引き続き、ASEANにおけるICTの発展、およびICTを活用した地域課題解決の取組を支援することとしています。このビジョンを具体化するものとして、日本はODAも活用してミャンマーのICTインフラ整備を支援するなど、ICT分野における協力を進めています。さらに、近年特に各国の関心が高まっているサイバー攻撃を取り巻く問題についても、2015年10月に第8回となる日・ASEAN情報セキュリティ政策会議がインドネシア(ジャカルタ)にて開催されるなど、ASEANとの間で情報セキュリティ分野での協力を今後一層強化することで一致しています。

- *情報通信技術(ICT:Information and Communications Technology)

- コンピュータなどの情報技術とデジタル通信技術を融合した技術で、インターネットや携帯電話がその代表。

- *地上デジタル放送日本方式(ISDB-T:Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial)

- 日本で開発された地上デジタルテレビ放送方式。緊急警報放送の実施、携帯端末でのテレビ受信、データ放送等の機能により、災害対策面、多様なサービス実現といった優位性を持つ。

- *国際電気通信連合 (ITU:International Telecommunication Union)

- 電気通信・放送分野を担当する国連の専門機関(本部:スイス・ジュネーブ。193か国が加盟)。世界中の人が電気通信技術を使えるように、①携帯電話、衛星放送等で使用する電波の国際的な割当、②電気通信技術の国際的な標準化、③開発途上国の電気通信分野における開発の支援等を実施。

- *移動式ICTユニット(MDRU:Movable and Deployable ICT Resource Unit)

- 東日本大震災での教訓を踏まえて総務省が研究開発を行った、災害時に被災地へ搬入して通信を迅速に応急復旧させることが可能な通信設備。車載型、アタッシュケース型等の小型化に対応し、通信設備が被災して使えない状況であっても通話やデータ通信を行うことが可能。

- *アジア・太平洋電気通信共同体 (APT:Asia-Pacific Telecommunity)

- 1979年に設立されたアジア・太平洋地域における情報通信分野の国際機関。同地域の38か国が加盟。同地域における電気通信や情報基盤の均衡した発展を目的として、研修やセミナーを通じた人材育成、標準化や無線通信等の地域的政策調整等を実施。

- 注22 : ブラジル、ペルー、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、フィリピン、ボリビア、ウルグアイ、モルディブ、ボツワナ、グアテマラ、ホンジュラス、スリランカ、ニカラグアの17か国(2015年8月時点)

●フィリピン

移動式ICTユニットに関するITUとの共同プロジェクト

総務省技術協力(2014年12月~実施中)

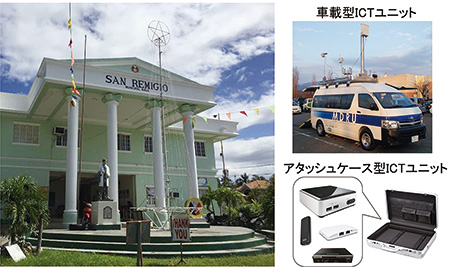

プロジェクトの実施場所であるサンレミジオ市庁舎、および車載型やアタッシュケース型の移動式ICTユニット(写真:総務省)

2013年11月にフィリピンを襲った巨大台風によりセブ島では大規模な台風被害を受けました。台風の直撃を受けて、セブ島北部のサンレミジオ市では地域のワイヤレスネットワークが全滅し、台風直後は通信が途絶える中、人の力で情報収集を行わざるを得ませんでした。また、被害状況の国への報告など、市から外部への連絡は、市長が持つ衛星携帯電話端末1台だけで行われました。こうした自然災害に伴うリスクの軽減は差し迫った課題です。

こうした背景の下、フィリピン政府からの要請を受け、日本政府と国際電気通信連合(ITU)※1が協力して、サンレミジオ市において災害対策用の移動式ICTユニット※2を用いた実証実験を行う共同プロジェクトを2014年12月から開始しました。

移動式ICTユニットとは、東日本大震災での教訓を踏まえて、2011年度から総務省が日本電信電話株式会社(NTT)等に委託して研究開発を行った、災害時に被災地へ搬入して通信を迅速に応急復旧させることが可能な移動式の通信設備です。移動式ICTユニットには、車載型やアタッシュケース型等があり、簡単に被災地へ搬入することができます。既存の通信設備が被災して使えない状況であっても、迅速に通信環境を構築し、通話やインターネットを利用することが可能となります。

実証実験では、市庁舎等に移動式ICTユニットを設置して、災害対策本部と避難所の間(約500メートル)を含む広域でWi-Fiネットワークを構築して、スマートフォンを利用した通話や写真や動画等のファイル共有などのデータ通信等を行い、フィリピンの環境下でも有効に動作し、災害時等に活用できることを確認しました。さらに、市の職員や住民向けに平時から移動式ICTユニットを適切に管理・運用するための技術トレーニングを行い、大規模災害時を想定して移動式ICTユニットを活用する訓練も実施するなど、市の防災体制整備にも貢献しました。

今後は、実証実験の成果を国内外へ発信しながら移動式ICTユニットの導入・普及に向けた活動を推進し、ITU等の国際機関とも連携して、フィリピンをはじめ自然災害を課題とする諸外国への貢献につながる取組を進めていきます。(2015年8月時点)

※1 ITU:International Telecommunication Union

※2 (英語名)MDRU:Movable and Deployable ICT Resource Unit