(6)科学技術・イノベーション促進、研究開発

情報通信技術(ICT)の普及が進み、研究開発のグローバル化や、研究成果を広く共有するオープン化が進む中で、データサイエンス(膨大なデータを分析することで科学研究を進める手法)やサイバーセキュリティが重要性を増し、科学技術・イノベーションは本質的に変化しています。

こうした科学技術の分野は、国の安全保障やイノベーションを通じた経済成長、さらには人類の生活と福祉の発展を支える基盤的要素です。

国際社会においては、経済・産業の持続的発展、地球環境問題、資源エネルギー問題、保健衛生問題等の諸問題の解決のために、科学技術を駆使した国際協力が重視されています。科学技術・イノベーションのプロセスに根底的な変化が起こりつつある現在の国際社会においては、より戦略的でより積極的な科学技術外交の取組が求められています。

< 日本の取組 >

マレーシア、クアラルンプールのマレーシア日本国際工科院(MJIIT)(写真:安田菜津紀(スタディオアフタモード)/JICA)

そうした背景から、日本は、科学技術外交を日本外交における重要な柱の一つとし、科学技術・イノベーション促進、研究開発を通じて開発途上国の支援を行っています。G8で初めての科学技術大臣会合やODAと科学技術予算を連携させた地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)*の実施などを通じ、科学技術外交の推進を図ってきました。チュニジアにおいて実施された「乾燥地生物資源の機能解析と有効利用」は、乾燥・半乾燥地域で生育する植物資源の有用性を確認し、その利用法に関する技術開発等を目的として行われたプロジェクトです。研究の結果、現地のオリーブ等の植物の成分から、抗がん、抗アレルギー等の有効成分を発見しました。将来的には、この植物資源を活用した産業化や気候的に類似した北アフリカ諸国への波及効果も期待されます。

「乾燥地生物資源の機能解析と有効利用」のプロジェクトチームがチュニジア産オリーブの機能性を明らかにした。写真は、チュニジアのオリーブ畑(写真:JICA)

また、日本は、工学系大学支援を強化することで人材育成への協力をベースにした次世代のネットワーク構築を進めています。マレーシアでは、1982年から進めてきた「東方政策」(注23)の集大成として、日本型工学教育を行う高等教育機関であるマレーシア日本国際工科院(MJIIT:Malaysia-Japan International Institute of Technology)が設立され、日本はこのMJIITに対し、教育・研究用の資機材の調達と、教育課程の整備を支援しています。また、日本国内の26大学と連携し、カリキュラムの策定や日本人教員派遣などの協力も行っています。

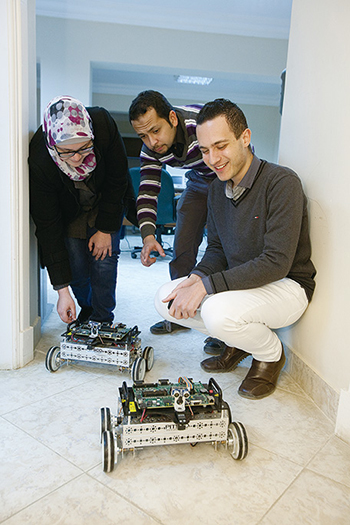

エジプト・アレクサンドリア郊外の日・エジプト科学技術大学(E-JUST)。ロボットを製作し、動作を確認する、大学院の研究者(写真:久野真一/JICA)

ほかにもタイに所在する国際機関であるアジア工科大学(AIT:Asian Institute of Technology)は、工学・技術部、環境・資源・開発学部等の修士課程および博士課程を有するアジア地域トップレベルの大学院大学です。同大学に対する日本の拠出金は、日本人教官が教鞭(きょうべん)をとるリモートセンシング(衛星画像解析)分野の学科の学生に対する奨学金として支給されており、「日・ASEAN防災協力強化パッケージ」の要となる人工衛星を用いたリモートセンシング分野の人材育成に貢献しています。

エジプトでは、2008年から、日本型の工学教育の特長を活かした「少人数、大学院・研究中心、実践的かつ国際水準の教育提供」をコンセプトとする国立大学「日・エジプト科学技術大学(E-JUST:Egypt-Japan University of Science and Technology)」の設立を支援しています。日本全国の大学が協力して教職員を現地に派遣し、講義・研究指導やカリキュラム作成を支援してきており、オールジャパンの体制で、アフリカ・中東地域に日本の科学技術教育を伝えていくことを目指しています。

さらに、日本は開発途上国の経済社会開発に役立つ日本企業の技術を普及するための事業も実施しています。この事業は、日本の民間企業が持つ高度な技術力や様々なノウハウを相手国に普及させる後押しをするものとして期待されています。

- *地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS:Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)

- 日本の優れた科学技術とODAとの連携により、環境・エネルギー・生物資源、防災および感染症の地球規模課題の解決に向けた研究を行い、その研究成果の社会実装(研究成果を社会に普及させること)を目指し、開発途上国および日本の研究機関が協力して国際共同研究を実施する取組。文部科学省、科学技術振興機構(JST)および日本医療研究開発機構(AMED)と、外務省および国際協力機構(JICA)が連携し、日本側および相手国側の研究機関・研究者を支援している。

- 注23 : 東方政策は、1981年にマハティール・マレーシア首相(当時)が日本の発展の経験や労働倫理、経営哲学等を学ぶことを目的として提唱したマレーシアの人材育成政策。

●トンガ

災害対応型沖縄可倒式風力発電システム普及促進事業

開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業(2014年8月~2015年12月)

太平洋の島嶼(とうしょ)国であるトンガは、約160の島々および約40の有人島から成り立っており、その地理的特性から再生可能エネルギーの一つである風力発電の積極的な導入を図っています。しかし、トンガにはサイクロンの襲来が多いことから、強風により風力発電装置のブレード(羽根)の倒壊を防ぐ技術を必要としていました。

トンガの大臣が南大東島の可倒式風力発電設備について設備の優位性などを視察した(写真:プログレッシブエナジー社)

このようなニーズに対し、同様に台風の襲来が多い沖縄県の企業(プログレッシブエナジー社)が、風力発電の風車を台風が接近したら倒し、通過したら立て直して再び発電することが可能な可倒式風力発電の技術を提案しました。日本は、民間技術普及促進事業として、トンガでのこの技術移転を支援しています。可倒式風力発電は、日本が持つ高い技術であり、他の設備には無い優れた特長があります。サイクロンに伴う強風による故障を回避できることに加え、故障してもクレーンを使って高所での作業が不要で、地上でメンテナンス作業が容易な点も優れています。

この事業を通じて、トンガの公営企業省大臣自身による沖縄の設置現場の視察が実現し、また、提案企業の技術者がトンガにて現地調査を行い、現地でのニーズがあることを確認しました。現在、引き続き導入に向けての検討を先方政府と共に行っています。この案件は沖縄の技術の海外展開という地方創生につながるものでもあり、将来的には、島サミットを通じて沖縄県とつながりのある大洋州各国への展開も目標にしています。