3 漁業(捕鯨・マグロなど)

日本は世界有数の漁業国及び水産物の消費国であり、海洋生物資源の適切な保存管理及び持続可能な利用に向け、国際機関を通じて積極的に貢献している(174ページ コラム参照)。

日本は、鯨類は科学的根拠に基づき持続可能な形で利用すべき海洋生物資源の一つであるとの立場から、国際捕鯨委員会(IWC)8において、30年以上にわたり、収集した科学的データを基に誠意をもって対話を進めてきた。しかし、現状のIWCでは、本来のIWCの目的である鯨類の「持続的な利用」と「保護」という異なる立場の共存が極めて困難であることが明らかとなったことから、2019年6月30日、日本は国際捕鯨取締条約(ICRW)9から脱退し、同年7月、日本の領海及び排他的経済水域(EEZ)において大型鯨類を対象とした捕鯨を再開した。この捕鯨は、十分な資源量が確認されているミンククジラ、ニタリクジラ及びイワシクジラを対象とし、IWCで採択された方式に沿って算出された、100年間捕獲を続けても資源に悪影響を与えない捕獲可能量の範囲内で、科学的根拠に基づき持続可能な形で行われている。

日本は、2020年5月にIWCの科学委員会にオブザーバーとして出席したほか、非致死的調査である南極海鯨類資源調査やIWCとの共同による太平洋鯨類生態系調査などを実施し、IWCなどの国際機関に調査結果や捕獲情報などを提供するなど、関連する国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献している。

違法・無報告・無規制(IUU)漁業への早急な対策が国際社会として強く求められている中、日本はIUU漁業対策への取組を強化している。日本が議長を務めた2019年G20大阪サミットの首脳宣言において、日本のイニシアティブにより、「海洋資源の持続的な利用を確保し、生物多様性を含め、海洋環境を保全するために、IUU漁業に対処する重要性を認識」することが明記された。また、日本は、寄港国がIUU漁船に対して入港拒否などの措置をとることについて規定する違法漁業防止寄港国措置協定(PSMA)10への加入を、第75回国連総会「持続可能な漁業決議」の採択を始めとした多国間協議などの場を通じ、未締結国に対して働きかけている。

中央北極海では、直ちに商業的な漁業が行われる状況ではないが、地球温暖化による一部解氷を背景に、将来的に漁業が開始される際に、無規制な操業が行われることが懸念されたことから、2018年10月、北極海沿岸5か国に日本などを加えた10か国・機関により、「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」が署名された。2020年末現在、日本を含む9か国が同協定を締結している。

日本は、まぐろ類の最大消費国として、まぐろ類に関する地域漁業管理機関(RFMO)11に加盟し、年次会合などにおいて保存管理措置の策定に向けた議論を主導している。太平洋クロマグロについては、2020年の中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)12において、親魚資源量の回復などの科学的知見を踏まえ、日本から、2019年に続き、資源の回復目標についての一定以上の達成率を維持する範囲で漁獲枠の増枠を提案した。一部の慎重な意見により、増枠は決定されなかったものの、漁獲枠の未利用分に係る繰越率の上限を、捕獲枠の5%から17%へ増加する措置及び小型魚の漁獲枠の大型魚の漁獲枠への振替を可能とする措置の1年延長が採択された。大西洋クロマグロについては、近年の資源量の回復を受けて総漁獲可能量(TAC)13が増加されてきたが、2020年の大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)14の年次会合が中止になったことを受けて行われた電子メールでの協議において、2020年の総漁獲可能量を2021年も維持することが決定された。また、2010年以降、日本の漁船が地中海において操業を行っていなかったことや、日本が地中海において関心を有しているまぐろ類の資源の保存管理措置が、近年ICCATにおいてのみ採択されていることを踏まえ、日本は、2020年10月31日に、地中海漁業一般委員会(GFCM)15を脱退した。

サンマについては、2019年の北太平洋漁業委員会第5回委員会会合において導入された漁獲規制に基づいた初めての操業が行われた。一方、2020年は、サンマの記録的不漁や価格高騰が報道で多く取り上げられるなど、水産資源の持続可能な利用の重要性、海洋環境の変化及び日本の漁業の持続性に改めて関心が寄せられることとなった。次回以降の会合において、資源管理を一層充実させていくことが必要となっている。

ニホンウナギについては、日本主導の非公式協議において、6月、2019年に引き続き、シラスウナギの養殖池への池入れ上限の設定や、国際取引におけるトレーサビリティー(追跡可能性)の改善に向け協力することが、日本、韓国、台湾の間で確認された。

~持続可能な漁業とSDGsの実現を目指して~

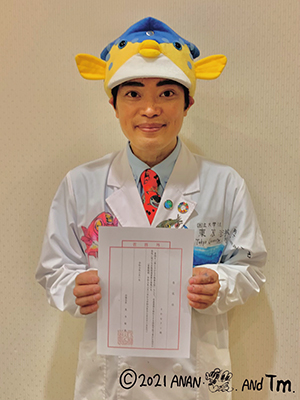

2021年2月1日、外務省は、さかなクンに「海とさかなの親善大使」としての業務を委嘱しました。さかなクンは今後、水産資源を始めとする持続可能で豊かな海の実現に関する活動を国内外に発信します。本コラムでは、茂木外務大臣とさかなクンの対談の模様をお届けします。

1.海とさかなの親善大使委嘱について

茂木外務大臣:親善大使への就任、おめでとうございます。さかなクンには、持続可能な漁業の実現に貢献する日本の取組を広く発信していただきたいと思います。

さかなクン:海とさかなの親善大使を拝命し、光栄でギョざいます! きれいな海を壊さず、これからも大好きなお魚と共にあり続けるために大切なことを、魚食大国の日本から世界に広く伝えていきたいです。

2.漁業大国日本に求められる外交的役割と日本の取組

さかなクン:日本は美しい海に囲まれ、素晴らしい川や湖もあり、たくさんの種類のお魚に出会えるお魚大国です。日本の食卓、食文化にとってお魚はなくてはならないものですよね。

大臣:日本人は昔から海の恵みを享受してきました。魚をこれからも安定的に獲り続けていけることを「水産資源の持続可能な利用」と呼んでいますが、これは、生物の多様性や食料の安定的な確保にもつながる大切な外交課題です。世界有数の水産物消費国である日本は、責任ある漁業国として、国際社会で大きな役割を担っています。

さかなクン:今、お魚を取り巻く環境で大きな変化が起きています。今まで獲れたお魚が獲れなくなったり、獲れるお魚の量が減ったりしています。去年は、日本の食卓に欠かせないサンマが過去最低の漁獲量だったことが話題になりました。

大臣:漁業や海の世界では、「持続可能(サステナブル)」という言葉をよく耳にします。持続可能な開発目標(SDGs)は、今や国際社会のみならず、国内の民間企業でもキーワードになっていて、日本もSDGsの推進に積極的に取り組んでいます。これは、漁業の分野でも同じです。

さかなクン:SDGsの「ゴール14」は、豊かな海の実現を目指す目標です。親善大使として、この目標の達成のための活動に、積極的に参加していきたいです! 世界のお魚の消費量も増えているので、お魚を獲る量が心配です。持続可能な漁業のために日本は国際社会でどのような取組をしているのでしょうか。

大臣:過剰漁獲は世界的な問題ですので、科学的根拠に基づいて、水産資源の持続可能な利用を実現しようとしています。その一つに、「地域漁業管理機関(RFMO)」を通じた、持続可能な漁業のためのルール作りへの貢献が挙げられます。日本人にとって身近なまぐろ類、さば類、サンマやイカなども、RFMOで漁獲枠や漁獲方法が話し合われています。日本は13のRFMOに参加し、国際的な資源管理に積極的に取り組んでいます。

さかなクン:ギョギョッ! そんなにたくさんあるのですね。RFMOの一つ、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)では、大西洋のクロマグロが減ってしまったので、日本を中心に関係国で漁獲量を制限し、大西洋クロマグロが増加したと伺いました。獲りすぎて減ったお魚を、外交を通じて持続可能にすることが、未来のお魚と海を次世代につないでいくことになりますね。

大臣:そのとおりです。太平洋のクロマグロも同じように漁獲量を制限して、資源回復に努めています。

また、未来の水産資源を守っていくためには、「違法・無報告・無規制(IUU)漁業」の対策も重要です。例えば、昨年12月に私がチュニジアを訪問した際には、IUU漁業対策のための漁業資源管理指導船2隻をチュニジアに供与することを伝えました。チュニジアの首相や国務長官からもこうした日本の取組についてとても感謝されました。

さかなクン:素晴らしいです。以前、セネガルを訪問して、日本の支援や技術が外国の水産業の発展に貢献している現場を視察し、感動しました。お魚は世界中で重要な食料源になっています。だからこそ、途上国への支援が大事ですね。

3.豊かな海を守るためにできること

さかなクン:SDGsの「ゴール14」は、海洋汚染の防止や海の生態系を守ることも目標にしています。近年、海をめぐる環境は、海水温の上昇や海水の酸性化などで大きく変わっています。特に海洋プラスチックごみは大きな問題の一つです。私は、以前、海中にプラスチックがどれくらい漂っているかの調査に参加しました。20分くらいで網いっぱいにプラスチックごみがたまり、びっくりギョウテンしました。海の生き物は環境の変化に敏感なので、とても心配です。

大臣:日本は、2019年のG20大阪サミットで、2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を打ち出しました。このビジョンを実現するために立ち上げたのが「マリーン・イニシアティブ」で、開発途上国における廃棄物管理の向上を目的に、ODAによる支援を行っています。その中では、2025年までに廃棄物管理人材を1万人育成することとしています。

さかなクン:すギョい! 海洋プラスチックごみは、陸上で捨てられたごみが川や水路を通って海に流れていくことも原因の一つなので、世界中の一人ひとりが普段の生活の中で、マイバッグやマイボトルを使ったり、リサイクルをしたりしてゴミを減らす工夫が大切ですね。日本発のビジョンを世界に広げていきたいですね!

大臣が就任されてから、海の環境を大切にするための活動で、特に印象に残っていることを教えてください。

大臣:昨年12月にモーリシャスを訪問し、貨物船「WAKASHIO」の座礁による油流出被害状況を視察しました。モーリシャスの精力的な取組、そして、関係者のご尽力により、事故当初と比べ、見違えるほど周辺の海がきれいになっていたことが、強く印象に残っています。既に油の除去はほぼ終了したと聞いていますが、日本としては、モーリシャスが一日も早く美しい自然環境、そして、豊かな経済や生活を取り戻せるよう、関係者と緊密に連携して取り組んでいく考えです。

さかなクン:世界は海でつながっています。お魚と海を大切にし、SDGsの「ゴール14」を達成するためには、世界が足並みを揃(そろ)えていくことが重要だと改めて思いました。海洋プラスチックごみ問題を始め、一人ひとりの取組も重要ですね。SDGsの「ゴール14」の達成を目指し、水産資源がこれからも持続可能であり続けることの大切さを、海とさかなの親善大使としてお伝えしていきます!

(写真提供:国連広報センター)

茂木外務大臣

8 IWC:International Whaling Commission

9 ICRW:International Convention for the Regulation of Whaling

10 PSMA:Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

11 RFMO:Regional Fisheries Management Organization

12 WCPFC:Western and Central Pacific Fisheries Commission

13 TAC:Total Allowable Catch

14 ICCAT:The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

15 GFCM:General Fisheries Commission for the Mediterranean