2 欧州地域機関との協力及びアジア欧州会議(ASEM)

(1)NATOとの協力

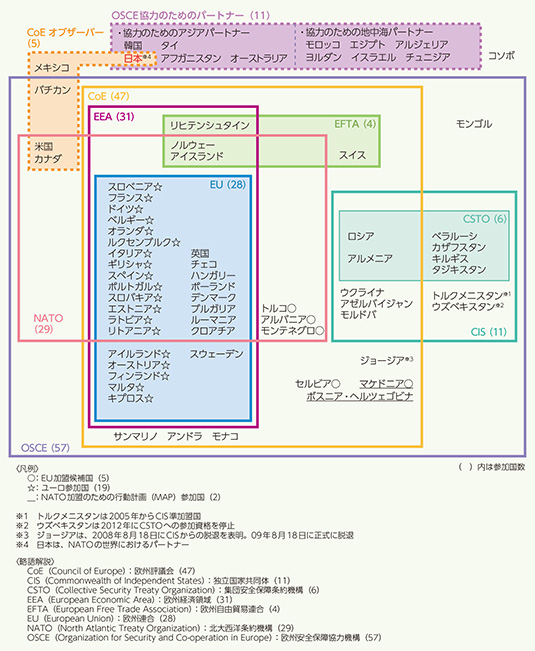

NATOは加盟29か国の集団防衛を目的とする軍事同盟であり、コソボにおける治安維持活動、アフガニスタン支援、テロ対策等、加盟国の領土及び国民の安全保障上の直接の脅威となり得る域外の危機管理、紛争予防、紛争後の安定化等に取り組んでいる。トランプ米国大統領は、大統領就任前からNATO加盟国に対して負担の増加を要求していたが、5月のNATO首脳級会合では、2024年までの国防費対GDP比2%目標達成を改めて確認した。同会合の演説で、トランプ大統領が北大西洋条約第5条の集団安全保障へのコミットメントを明言するかが注目されていたが、7月のポーランド訪問時に集団安全保障へのコミットメントを表明した。

日本とNATOは基本的価値を共有するパートナーであり、2014年5月に、安倍総理大臣がNATO本部を訪問した際に署名した国別パートナーシップ協力計画(IPCP)に基づき具体的な協力を進めてきている。2017年5月には、東京において日・NATO高級事務レベル協議を開催し、日欧の安全保障政策等に関する意見交換を行ったほか、7月に安倍総理大臣がNATO本部を訪問、10月にはストルテンベルグNATO事務総長が訪日し、安倍総理大臣及び河野外務大臣等と会談するなど、ハイレベルによる対話が続いた。NATO事務総長訪日の際には、日・NATO間で、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画を放棄するよう決定的な圧力を加えるための更なる努力を行うこと及び拉致問題の解決を要求し、南シナ海・東シナ海の状況を懸念する内容の共同声明文書を発出した。また、日本は、これまでNATO危機管理演習(CMX)、人道支援・災害救援(HA/DR)やサイバーに関連する演習へのオブザーバー参加を行っているほか、女性・平和・安全保障分野での協力促進のため、NATO本部に女性自衛官を派遣している。

日本は、アフガニスタンの安定のために開発に向けた資金的貢献に加え、NATOとも連携しており、具体的には、NATOのアフガニスタン国軍(ANA)支援信託基金を通じ、アフガニスタン国軍の医療や教育に関する活動を支援している。このほか、平和のためのパートナーシップ(PfP)信託基金を通じ、アゼルバイジャンにおける不発弾処理支援、ジョージアにおける不発弾・地雷除去、爆発物処理訓練支援及びヨルダンにおける女性軍人育成支援等に貢献している。

(2)欧州安全保障協力機構(OSCE)との協力

OSCEは、欧州、中央アジア、北米地域の57か国が加盟し、包括的アプローチにより地域の紛争予防・信頼醸成を図る地域安全保障機構である。日本は1992年から「協力のためのアジア・パートナー」として、OSCEの活動に関与しており、国境管理スタッフカレッジ等を通じたアフガニスタン及び中央アジア諸国等の国境管理強化によるテロ防止、選挙監視及び女性の社会進出支援プロジェクト等への支援を行っている。OSCEはウクライナ情勢改善のため重要な役割を果たしている。日本はウクライナをめぐる問題を、法の支配に基づく国際秩序の維持に対する挑戦であり、原理・原則の問題と捉え、OSCE特別監視団(SMM)に財政支援を行っているほか、2015年8月からSMMに専門家を派遣している。12月にウィーン(オーストリア)で開催された外相理事会には中根外務副大臣が出席し、「自由で開かれたインド太平洋戦略」、北朝鮮の核・ミサイル問題、ウクライナ情勢、暴力的過激主義対策等について発言し、法の支配の貫徹の重要性と国際社会の一致した対応を呼びかけた。

(3)欧州評議会(CoE)との協力

CoEは、欧州の47か国が加盟する地域機構であり、民主主義、人権、法の支配の分野で国際基準の策定に重要な役割を果たしている。日本はアジアで唯一のオブザーバー国として1996年に加盟以来、CoEの様々な活動に積極的に貢献している。2017年は、ウクライナ国内避難民(IDP)支援のためのサマースクール(8月、於:ウクライナ西部)、IDP支援国際フォーラム(10月、ウクライナ・キエフ)及び外国から資金提供を受けるNGO等組織に関する国際基準策定について議論するラウンドテーブル(10月、イタリア・ヴェネツィア)に対し財政支援を行った。

(4)アジア欧州会合(ASEM)における協力

ASEMは、アジアと欧州との対話と協力を深める唯一のフォーラムとして、1996年に設立された。現在、メンバーは51か国・2機関であり、首脳会合、各種閣僚会合及び各種セミナーなどを通じ、①政治、②経済及び③文化・社会その他を3本柱として活動している。

11月20日及び21日、ネーピードー(ミャンマー)において、第13回外相会合が開催され、「平和と持続可能な開発とのシナジー」及び「ASEM20周年と次の10年間:よりダイナミックかつ連結したASEMパートナーシップへ」等をテーマとした議論が行われた。

日本からは、中根外務副大臣が出席し、アジアと欧州の連結という観点からも重要な「自由で開かれたインド太平洋戦略」について説明を行い、インド太平洋地域を自由で開かれたものにすることの重要性を訴えた。北朝鮮問題については、国際社会全体で北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めるべき時であること、また、拉致問題への理解と協力を各国に訴えた。海洋安全保障については、いかなる地域でも法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序が重要であることを強調し、南シナ海問題については、実効的な南シナ海における行動規範(COC)の早期策定などの取組によって緊張が緩和され、非軍事化が進展することを強く期待すると述べた。

この外相会合で発出された議長声明には、海洋安全保障についての記述が盛り込まれるとともに、北朝鮮の核実験・弾道ミサイル発射について最も強い言葉で非難するとの記述が入った。また拉致問題について、2014年の第10回首脳会合、2015年の第12回外相会合及び2016年の第11回首脳会合に続き、明示的に言及した。

また日本は、ミャンマーとの共催によるヤンゴンにおける観光セミナーの実施(2月)やアジア欧州財団(ASEF)への拠出金支出を通じて、ASEMに貢献した。

このほか、9月にソウル(韓国)で行われた第7回経済大臣会合には西銘恒三郎(にしめこうざぶろう)経済産業副大臣が、同月にバリ(インドネシア)で行われた第4回交通大臣会合には牧野たかお国土交通副大臣が出席した。

日本とデンマークは、日本の皇室とデンマーク王室との間の親密な関係に支えられ、政治、経済、文化等あらゆる分野で伝統的に安定した友好関係を築いてきました。日本の皇室とデンマーク王室との間では長年にわたり親しい交流が続いており、1998年に天皇皇后両陛下がデンマークを国賓訪問、1981年と2004年にはマルグレーテ2世女王陛下とヘンリック王配殿下が国賓として訪日されています。

2011年の東日本大震災に際して、マルグレーテ2世女王陛下は御自身の工芸作品をチャリティーに出品され、その売上げを被災者に寄附されたほか、デンマーク企業から義援金を募り被災地に寄附されました。フレデリック皇太子殿下は震災から約3か月後の同年6月に宮城県東松島市を慰問されるなど、東松島市とデンマーク王室との交流は今も続いています。

2017年、両国は外交関係樹立150周年を迎え、この記念すべき年を祝う周年事業の実施に際して、日本側名誉総裁に皇太子殿下が、デンマーク側名誉総裁にフレデリック皇太子殿下が、それぞれ就任されました。皇太子殿下は、同年6月15日から21日までの御日程でデンマークを公式訪問されました。皇太子殿下のデンマーク御訪問は、2004年にフレデリック皇太子殿下の結婚式に参列されて以来、2度目となります。

6月15日にデンマークに到着された皇太子殿下は、コペンハーゲン・カストロップ空港でフレデリック皇太子殿下及びメアリー皇太子妃殿下の温かい歓迎を受けられました。翌16日には、皇太子殿下は、日本の皇室とデンマーク王室の長きにわたる交流に関する展示「王室における日本」展をフレデリック皇太子殿下と鑑賞されたほか、同日夜には、150周年記念事業である琴を中心とした邦楽公演に、フレデリック皇太子同妃両殿下と共に御臨席になりました。

また、18日には、マルグレーテ2世女王陛下がコペンハーゲン郊外フレーデンスボー宮殿にて歓迎昼食会を、19日にはフレデリック皇太子同妃両殿下がコペンハーゲン市内アマリエンボー宮殿にて夕食会を開催されました。

皇太子殿下は、デンマークの環境政策の取組を御視察する目的で、デンマークのエネルギー、水、環境等に関する政策や企業の取組等を発信する施設である「ステート・オブ・グリーン」をフレデリック皇太子殿下と御覧になり、メアリー皇太子妃殿下と共にコペンハーゲン港湾ツアーに参加されました。

皇太子殿下はまた、コペンハーゲン郊外の首相公邸にてラース・ルッケ・ラスムセン首相と懇談されたほか、御滞在中には、デンマークの特色がある環境、デザイン、海運、福祉分野の視察先や日本との関わりの深い施設を訪問されました。各所御訪問先関係者のみならず、御訪問を歓待する市民とも親しく交流されたほか、日本関連団体や国際機関で働く日本人職員など、デンマークで活躍する在留邦人や、文化、芸術、学術、ビジネスなど幅広い分野で日本にゆかりの深いデンマーク人とも御接見になりました。

皇太子殿下のデンマーク御訪問は、長きにわたる幅の広い両国の協力関係が再確認されるとともに、将来の更なる友好親善関係の発展に大きな糧となりました。