2 文化外交

(1)概要

外務省及び国際交流基金は、諸外国における良好な対日イメージを推進し、日本全体のブランド価値を高めるため、また、対日理解を促進し、将来に向けて親日派・知日派を育成するため、海外において様々な事業を行っている。例えば、「在外公館文化事業」では、在外公館の企画により日本の伝統文化からアニメ、マンガ、ファッション、建築・デザインといった現代文化に至るまで幅広く紹介している。「日本ブランド発信事業」では、伝統と現代の融合に挑戦する職人技から先端技術まで多様な魅力を日本から派遣された専門家による講演会及びワークショップを通じて発信し、国際交流の端緒としている。

また、次世代の親日層・知日層の構築や日本研究を通じた対日理解促進のため、外務省は、在外公館を通じて日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワークづくり、地方自治体に外国青年を招へいする「JETプログラム」への協力、アジアや米国との青少年交流事業や社会人を招へいする交流事業、世界各地の大学や研究所への客員教授の派遣や研究助成などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。このため、外務省は、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師などの訪日研修、日本語教材の開発などを行っている。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて、スポーツ分野における日本の存在感を示すことも重要である。外務省は、「Sport for Tomorrow」プログラムの一環として、各国での様々なスポーツ交流や貢献事業、「スポーツ外交推進事業」やJICAボランティア、国際交流基金によるスポーツ指導者の派遣・招へい、文化無償資金協力を活用したスポーツ器材の供与や施設の整備などを実施している。

これらに加え、戦略的対外発信に充てる予算を活用し、日本研究者支援の強化、人的交流、スポーツ交流事業の拡充、日本語教育の更なる普及を始めとする取組を進めていく考えである。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護にも熱心に取り組んでいる(詳細は(7)参照)。2015年には、日本の「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の世界遺産一覧表への記載が決定した。

(2)文化事業

各国における世論形成や政策決定の基盤となる国民一人一人の対日理解を促進するとともに、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会における日本のプレゼンスを維持・向上させる上で重要であるとの認識の下、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている。

2013年12月に安倍総理大臣が発表した「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト」については、国際交流基金アジアセンターを通じた日本語学習支援事業と双方向の芸術文化交流事業を柱として、多岐にわたる文化交流事業を着実に実施している。そのうち日本語学習支援事業の中心である日本語パートナーズ派遣事業では、2014年度に東南アジア5か国の中等教育機関等に計100人を派遣し、日本語教育のみならず日本文化の紹介を通じた交流事業を実施した。その結果、約98%の派遣先の学校関係者から、日本語パートナーズの活動は生徒の学習意欲などの向上に貢献があったとして高い評価を受けた。2015年度は東南アジア8か国に派遣を拡大し、200人を超える日本語パートナーズを派遣する予定であり、最終的に2020年までに東南アジア10か国に3,000人以上を派遣する方針である(P213コラム参照)。

国際交流基金アジアセンターが実施する双方向の芸術文化交流事業での美術分野では、アジア・オセアニア地域の若手を中心としたアーティスト約20人による作品を紹介する「他人の時間」展、舞台芸術分野では、ストリートダンスでアジアをつなぐ「Dance Dance Asia」など、映像分野では、東京国際映画祭と連携した日本へのアジア映画の紹介やカンボジアにおける日本映画祭などを実施した。そのほか、スポーツ分野では、「Sport for Tomorrow」の一環として、日本サッカー協会及びJリーグと協力した東南アジア諸国とのサッカー交流を行うなど様々な分野で事業の拡充に努めている。

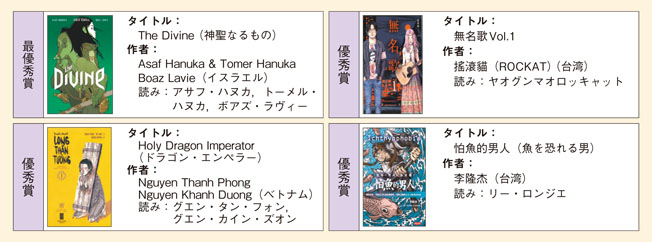

国際漫画賞は、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に2007年に外務省が創設した。第9回目となる2015年は、46の国・地域から259作品の応募があり、イスラエルの作品が最優秀賞に輝いた。イスラエルからの入賞は初めてであり、日本のアニメや漫画などのポップカルチャーが、ますます世界に広がりを見せていることが分かる。

外交上の節目となる年には、効果的な対日理解の促進を目指して、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を集中的に実施し、活発な交流を行っている。2015年には、日・中米交流年記念事業として、コスタリカ、ホンジュラス、エルサルバドル及びグアテマラにおいて石見神楽公演、ニカラグア、パナマ及びドミニカ共和国においてオカリナ公演を実施し、地方の魅力など多様な日本文化を発信した(P72コラム参照)。

(3)人物交流・教育分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場に就くことが期待される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、幅広い層での人的交流促進のために様々な取組を行っている。これら事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけでなく、国際社会における日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

外務省は、在外公館を通じて日本への留学の魅力や機会を積極的に広報している。また、各国の優秀な学生を国費外国人留学生として受け入れるための募集・選考業務を行っている。さらに、各国にある「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や親日派・知日派の育成に努めている。

イ JETプログラム

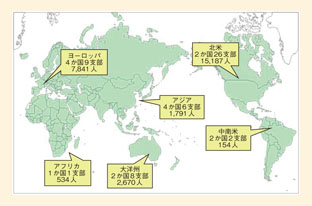

外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で1987年に開始された「JETプログラム」には、2015年度は43か国から1,958人の新規参加者を含む4,786人が参加し、全国に配置されている。このプログラムは、総務省、外務省、文部科学省及び(一般財団法人)自治体国際化協会の運営協力の下、地方自治体が外国青年を招致し自治体や学校で任用するもので、外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、15か国に存在する元JET参加者の会(JETAA、会員数約2万8,000人)の活動への支援を担当している。JETAAは各国において日本を紹介する活動を行っており、数多くのJET経験者が親日派・知日派として各国の様々な分野で活躍している。JET参加者は日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を超えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となる。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、世界各国から日本への関心が高まる中、日本政府は、2014年1月からスポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow(SFT)」を実施している。このプログラムでは、2020年までに100か国以上、1,000万人以上を対象にスポーツの価値を広げるべく、各国において様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援・人材育成事業を実施している。2015年度からは、「スポーツ外交推進事業」による選手やコーチの派遣・招へい、器材供与支援、スポーツの啓発宣伝を展開し、各国政府や競技団体からの要望に対し、より迅速に、より効果的にスポーツ交流を実施している。これらSFT事業は、日本のスポーツ関係者の国際スポーツ界でのプレゼンス強化にもつながっている。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

外務省は、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を複合的に支援している。2015年度も、国際交流基金を通じて、日本研究の拠点となる大学や研究所など26か国・地域の65か所の日本研究機関に対し、客員教授の派遣、日本関係図書の拡充、研究助成などを行ったほか、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを、前年からの継続分と併せ、44か国・地域の182人に提供した(2015年度第4四半期実施予定分含む。)。また、各国・地域の日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行っている。加えて、外務省では、日本研究の中核的拠点となる米国の大学に対し、日本政治・外交分野の教授職の設置等を目的とした拠出を行った。

イ 知的交流

外務省は、諸外国との共同作業・交流を重視した知的交流事業も実施している。具体的には、国際交流基金を通じて、共通の国際的課題をテーマとしたセミナー・シンポジウム、海外の主要大学において現代日本に対する理解を深めるための講義等を行うプログラムを実施しているほか、NPOや他の交流団体とも協力しつつ、様々な分野・レベルでの対話を通じて関係を強化し相互理解を深める交流事業などを企画・支援した。

ウ 日米文化教育交流会議(カルコン)

日米の官民の有識者が両国の文化・教育交流について議論するカルコンでは、カルコンが設定し、2014年4月の日米首脳会談の共同声明付属文書で言及された「2020年までに日米の留学生交流を倍増する」という目標の達成に向けた教育交流レビュー委員会を設立した。2015年9月には、カストロ米下院議員(米日コーカス共同議長)らの出席も得て、カルコン特別セミナー(於:ワシントンDC(米国))が開催され、日米交流における多様性等についての議論が行われた。また、交流の多様性を視野に入れたアドホック運営委員会や日本語教育分科会を立ち上げるなど、交流の更なる強化に向けた議論を活発化している。

エ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、地球規模課題の研究及び人材育成を通じて国際社会に貢献するUNUの創設を重視し、東京に本部を誘致し、様々な協力と支援を40年間にわたり行ってきた。UNUは、日本の大学や研究機関と連携し、平和、開発及び環境など日本が重視する国際課題に取り組むことで、日本政府の政策発信に貢献している。また、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程を開設しており、グローバルな人材育成プログラムの質の向上にも努めている。

(5)日本語普及

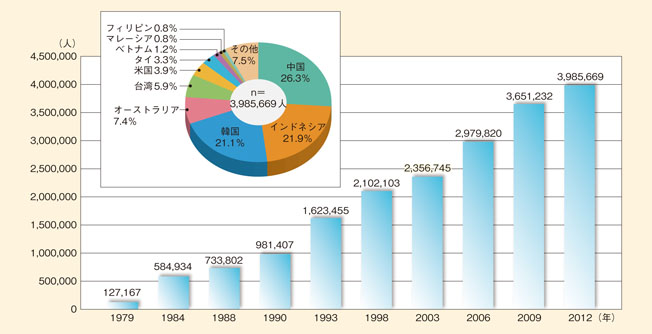

日本の経済構造のグローバル化に伴う、日本企業の海外進出の増加や日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより、若者を中心に外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、日本の国民や企業にとって望ましい国際環境づくりにつながっている。現在、海外136の国・地域において、約399万人が日本語を学習しており(2012年度国際交流基金「日本語教育機関調査」)、この学習者数は、1979年調査以来一貫して増加を続け、30倍以上になっている。国際交流基金が実施している日本語能力試験は、2015年には世界69の国・地域、264都市で行われ、計約75万人(応募数。国内実施分を含む。)が受験した。

外務省は、国際交流基金を通じて海外の日本語教育現場における多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官などの訪日研修、日本語教材開発、「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード」の普及活動などを行っている。そのほか、国際交流基金は、アニメやマンガを使った学習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる活用や直営日本語講座などを通じて、海外日本語学習者層を更に拡大することを目指している。

さらに、国際交流基金は、国や地域のニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、2007年度から、国際交流基金の海外拠点や日本語専門家が派遣されている諸大学を中心に「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」の構築及び拡大に取り組んできている。2015年には、日本語教育を実施する上で中核を担う各国の大学や日本語教師会等を新たなメンバーとして認定し、ネットワーク参加機関・団体の総数を従来の127か所から280か所程度まで拡大するとともに、これらメンバーへの支援を強化すべく取り組んでいる。

(6)文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、政府開発援助(ODA)の一環として文化無償資金協力を実施している。2015年は、一般文化無償資金協力9件(総額約5億3,000万円)、草の根文化無償資金協力22件(総額約2億1,000万円)を実施した。2015年は、一般文化無償では文化遺産保存及び放送コンテンツ普及、草の根文化無償ではスポーツと日本語普及分野で文化無償を重点的に活用した。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO・ユネスコ)を通じた協力

日本は、教育・科学・文化などの分野におけるユネスコの様々な取組に積極的に参加している。ユネスコは1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関であり、以来、途上国に対する教育・科学・文化面等の支援において日本と協力してきた。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護及び振興や人材育成分野での支援を柱として協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした2つの日本信託基金を設置している。文化遺産保存日本信託基金では、カンボジアのアンコール遺跡やウガンダのカスビ王墓を始め、日本人の専門家が中心となって、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成を行うとともに、遺跡の保存修復を行っている。特に1994年から始まったアンコール遺跡保存修復事業(カンボジア)は、2012年に第4期が開始されるなど継続的な支援が行われている。無形文化遺産保護日本信託基金では、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能、伝統工芸などを次世代に継承するための事業、各国が自ら無形文化遺産を保護する能力を高めるための国内制度整備や関係者の能力強化支援事業を実施している。

教育面では、開発途上国の人材育成を目的とした人的資源開発信託基金を設置し、ユネスコが主導する「万人のための教育(EFA)」の推進など、教育分野を中心とした人材育成への取組を支援している。「持続可能な開発のための教育(ESD)」について、日本は、2014年11月に岡山市及び愛知県名古屋市でユネスコと共催した「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議」で採択された、「あいち・なごや宣言」の進展に向けた各種の支援を行った。また、2015年9月には、新たに設置されたユネスコ-日本ESD賞の第1回受賞者が決定し、11月のユネスコ総会において授賞式が開催された。

そのほかユネスコとの連携として、2015年3月には、ユネスコがイラクにおいて実施する「国内避難民女子生徒のための中等教育分野における緊急支援」等の案件に計450万米ドル、「エジプト、イエメン、ヨルダン及びスーダンにおける鉄砲洪水災害管理のための緊急的能力向上」案件に50万米ドルの計500万米ドルを拠出した。

ア 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としており、日本は1992年にこの条約を締結した(2015年12月現在締約国数は191か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、2015年12月現在、世界遺産一覧表には世界全体で1,031件が記載されている。2015年、ボン(ドイツ)で開催された第39回世界遺産委員会において、日本が推薦した「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の世界遺産一覧表への記載が決定され、日本からは、文化遺産15件、自然遺産4件の計19件が記載されている。なお、日本は、2011年から2015年まで世界遺産委員会委員国を務めた。

イ 無形文化遺産条約

無形文化遺産条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(2015年12月現在締約国数は163か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業のけん引役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行っている。条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、日本の無形文化遺産として計22件が記されている。その中には、「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」としてユネスコが宣言した能楽、文楽、歌舞伎の3件が含まれている。現在、2009年から同一覧表に記載されていた「京都祇園祭の山鉾(やまほこ)行事」及び「日立風流(ふりゅう)物」を拡張し、全国に所在する同様の行事を加えて提案した「山・鉾(ほこ)・屋台行事」がユネスコにおいて審査中である。

ウ ユネスコ「世界の記憶」(記憶遺産)事業

ユネスコ「世界の記憶」(記憶遺産)事業は、貴重な歴史的資料の保護と振興を目的に1992年に創設された。2015年12月現在、348件が登録されている。同年10月には日本から申請していた「東寺百合文書」と「舞鶴への生還 1945-1956年シベリア抑留など日本人の本国への引き揚げの記録」が新たに登録され、日本の登録案件は合計5件となった。一方、中国の関係機関によって申請された「南京事件」も同時に登録された。当該申請案件は、日中間で見解の相違が明らかであるにもかかわらず、中国の一方的な主張に基づき申請・登録がなされたものであり、極めて遺憾であった。

日本としては、同事業がユネスコの精神に反するものにならないよう制度改善に努めている。

~セーリングを通じたフィリピンとの交流強化~(Sport for Tomorrow)

誰にとっても身近な、また、多くの人に感動を与える力を持つスポーツは、国際貢献・交流を深めていく1つの「ツール」としても非常に有効です。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(東京大会)へ向け、スポーツ分野での国際貢献策「Sport for Tomorrow」を着実に実施すべく、外務省では2015年度から新たに「スポーツ外交推進事業」を開始し、スポーツ選手や指導者の招へい・派遣や、開発途上国へのスポーツ器材の輸送支援等を行っています。スポーツが外交の幅を広げ、また、外交関係においてスポーツを重要な要素として位置付けることで、スポーツの価値が更に認識されるという相乗効果が期待できます。ここでは一例として、フィリピンからのセーリングチームの招へいについてご紹介します。

フィリピンにおけるスポーツ関連予算規模や、セーリングの競技人口の少なさを踏まえると、同国の選手にとって、他国の競技大会に出場し、多数の選手と競うことでレベルを向上する機会は貴重です。そこで、外務省は、2015年8月にスポーツ外交推進事業の一環として、(公財)日本セーリング連盟の協力の下、フィリピンからセーリングの選手及びコーチ5人を招待し、トレーニング・講習を実施しました。選手らは日本の大学生と合同練習を行い、実践的なヨットさばきを学んだほか、江ノ島での競技大会にも出場しました。さらに、練習や大会を通じ、学生や日本側スタッフと親睦を深めました。最終日、選手の一人は「(自分たちをよく知らないにもかかわらず)皆さんとても親切で嬉しかった。」と述べており、フィリピン、日本双方の関係者の心に残る機会となりました。スポーツという比較的新しい視点から、日・フィリピン関係を深める契機となったともいえるでしょう。

このような取組を通じ、国際社会においてスポーツの価値を広め、2020年東京大会への日本の姿勢や思いを伝えることが可能です。1つ1つの交流は地道なものですが、その積み重ねが日本のイメージを作り、外交を支える礎となっていきます。

このほかにも、チェコの野球チーム、インドの卓球チームやセネガルの体操チーム、障がい者スポーツではベトナムのパラ水泳及びパラパワーリフティングチームの招へいや、中国やパプアニューギニアへの柔道指導者の派遣、中東・アジア諸国へのサッカー用具輸送支援等、世界中で、スポーツを通じた国際貢献を行いました。今後も更に取組を続ければ、2020年には、日本から指導や支援を得た各国の選手がトップアスリートとなり、東京大会にやってくることも夢ではないでしょう。

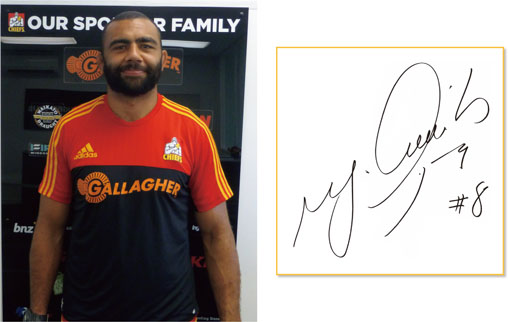

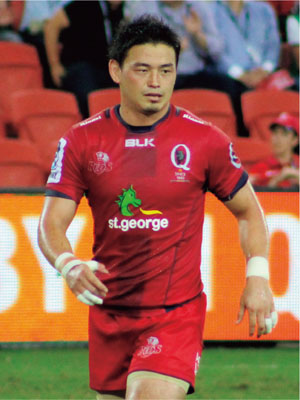

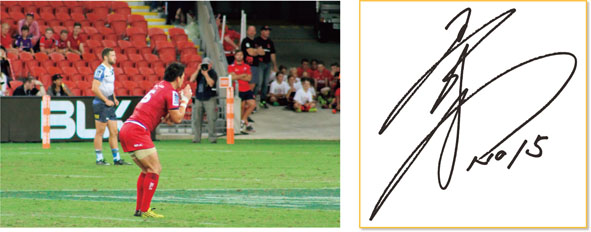

―リーチ選手自身が国際的なスポーツ活動を通じて、国や国民同士の理解が深まったと感じたことや、国際的な交流・協力の良いケースとなった事例はありますか。日本人が世界で活躍するために必要なことは何と考えますか。

リーチ選手:日本人とニュージーランド人は性格や考え方などが非常に似ており、互いに理解できる部分があると感じました。スポーツ交流の観点からは、日本のチームが海外のチームともっと試合を行い、経験を積んで自信をつけるべきだと思います。日本人が世界で活躍するためには型にとらわれずに柔軟に受け入れることが非常に大切だと思います。また、ラグビーに関して言えば、日本人選手は海外に出て行って色々な経験を積めばよいと思います。日本のラグビーのレベルはニュージーランドと比べてもそこまで大きな差がないと思うので、日本人選手はもっと自信を持つべきと感じています。日本人の強みは、日本人特有の我慢強さや粘り強さ、練習熱心なところなどと考えます。また、日本の選手は技術が優れています。昨年のラグビー・ワールドカップの日本代表でもご覧のとおり、日本人の持つ技術と外国人選手の持つ力が融合された結果、とても強いチームになりました。

―2019年に日本でラグビー・ワールドカップが開催されますが、その際海外からの訪日客にどのような日本を見てもらいたいですか。また、リーチ選手にとって日本の魅力は何でしょう?

リーチ選手:日本のホスピタリティーはすごいと思うので、このホスピタリティーを味わってもらいたいです。また、ラグビー・ワールドカップの試合会場となる都市はどこも魅力的なので、外国の選手を含めて訪日客は飽きないと思います。日本の人の優しさ、マナーの良さ、礼儀正しいところ、他人に迷惑をかけないところが魅力だと思います。

―リーチ選手が日本の高校や大学のチームでプレーする時に苦労したことは何でしょうか。

リーチ選手:上下関係に苦労しました。その場の状況で、上下関係を受け入れるときもありましたが、受け入れないときもありました。先輩の言うことが必ずしも正しいわけではないと思うこともありました。

―これから訪日を考えている方に一言。

リーチ選手:日本を楽しんでもらいたいです。特に、日本のローカルフードが美味しいし、焼酎などのお酒も美味しいので、そういったものを味わってもらいたいです。

ラグビーはポジションによって求められるプレーや役割が大きく異なるため、どのポジションが欠けても勝利にたどり着くことはできません。

大きな体の選手たちがスクラムを組んでボールを獲る。それを小柄な選手が後ろにパスを出す。パスを受けた足の速い選手がタックルされたときのために、体の大きな選手が全力であとを追う。こうして一人一人がその役割を果たすことで、勝利を手にすることができます。

人が相手の気持ちを受け取って自分のものにすることができるという共感能力。勝利の時の喜びも、負けた時の悔しさも、他のどんな競技より強く感じることができる。これがラグビーの良さです。それぞれの個性を生かし、みんなで1つの目標に向かって頑張る、そして自分を大きく成長させてくれる。

僕はラグビーという競技を通じてこうした場面を何度も経験してきました。特に、日本代表として2015年のワールドカップで南アフリカ、サモア、米国代表チームに勝利したときはチームの仲間と最高の喜びを分かち合いました。

これらの勝利が、多くの人、チームの監督、コーチ、スタッフ、サポートの皆さん、スポンサーの方々、そして応援してくれている家族に支えられていることを思うと、感謝の気持ちでいっぱいです。この感謝の気持ちを持って、更なる自身の高みを目指しつつラグビーやスポーツの素晴らしさを世界中に伝え、次の世代につなげていくことが僕の使命だと思っています。

2016年の2月からオーストラリアのブリスベンに移り、クイーンズランド・レッズでプレーしています。国やチームが変わっても、チームの仲間が一体となってプレーするラグビーのスピリッツは全く同じだと感じています。ラグビーというスポーツの国際性をまさに体感しています。海外での新たなチャレンジになりますが、海外であれ、国内であれ、環境に左右されずに実績を残していく。そんな気持ちでプレーしています。

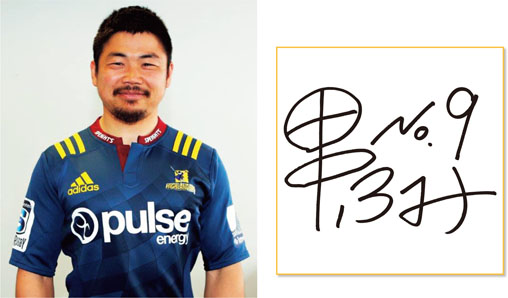

―スポーツの分野で、海外で活躍する日本人が増え続けています。日本人が世界で活躍するために必要なことは何だと考えますか。日本の子どもたちに伝えたいメッセージはありますか?

田中選手:「英語力」と「自分への自信」。

英語はコミュニケーションをとるための重要なツールです。海外で活躍するためには、英語でコミュニケーションをとり、自分の可能性を引き出していくことが大切だと思います。自分は英語でとても苦労したので、日本の未来を背負う子どもたちには是非積極的に英語を勉強してもらいたいです。

上下関係や他人の目を気にすることなく、「自信」を持ってプレーすること、自分自身に自信を持つことは、世界を舞台に活躍する際にとても大切なことだと思います。

日本の選手の強みは辛いことに耐えられる点です。エディ・ジョーンズ監督の練習メニューは大変厳しいものでしたが、これに耐えられたのは日本人だからです(笑)。監督の厳しい指導のお蔭で、力を大きく伸ばしてもらえました。

―2019年に日本でラグビー・ワールドカップが開催されますが、その際海外からの訪日客にどのような日本を見てもらいたいですか。

田中選手:日本の文化は海外で人気があります。海外にはない、伝統的な建築物など日本独自の文化や日本の食文化のすばらしさを実感してもらいたいです。焼肉、お寿司、安くて早く出てくる料理など幅広い日本食や世界各国の料理など、美味しい食文化を体験してもらいたいです。また、ラグビー会場(12都市)に来場してもらい、日本の地方都市の素晴らしさに触れてもらいたいです。

日本の皆さんには外国からのお客さんと進んでコミュニケーションを取ってもらいたいと思います。道で迷っていたり、戸惑っている外国人を見て見ないふりをしたりすることのないよう、おもてなしの心を発揮し、海外からのお客さんに日本の良い印象を持って帰っていただけるようにして欲しいと思います。

―田中選手がこれまでの選手生活(学生時代を含む。)でプレーする時に苦労したこと、またそれを克服するために努力したことは何ですか。

田中選手:身長が低く、そのために狙われたりしました。それに負けないようトレーニングを積みました。試合に出られないなど悔しい思いをした日もありましたが、色々な経験を無駄にせず、次のステップに生かす努力をしました。その時は辛かったですが、自分を見失わずプレーできました。自分を曲げずにいて良かったと思います。

―これから訪日を考えている方に一言。

田中選手:色々な人に話しかけて日本人とコミュニケーションを取って欲しいと思います。お互いに話すことによって相互理解が深まると思います。

日本語パートナーズ タイ2期 青山学院大学国際政治経済学部●野村 るり

タイの首都、バンコクから北へ車で7時間。ウッタラディット県の中高一貫校で活動しています。ドリアンが有名な街ですが、日本人の姿はどこにもありません。それでも赴任校に行くと、「おはようございます」と元気な日本語が聞こえてきます。

生徒にとって、日本語パートナーズが初めて会う日本人です。恥ずかしがって目を合わせてくれない子もいました。一緒に授業をしたり、食事をしたり、行事の準備をしたりと同じ時間を過ごすうちに、今では見かけると嬉(うれ)しそうに駆け寄ってきてくれるほどの信頼を築けました。

忘れられない思い出があります。ある日の放課後、高校2年生の一人が職員室を訪ねてきました。「先生、書道を教えてください」。翌月の日本文化コンテストに参加して、優勝したいとのことでした。半紙の裏表も分からない初心者に、短期間で何を指導すべきなのか。お互いに挑戦の日々が始まりました。どんな練習にも必死についてきてくれたので、日を重ねるごとに目を見張るほどの上達ぶりです。バランスよく書けたときには、思わず飛び跳ねて喜び合いました。

しかし現実はそう甘くありません。自信を持って臨んだコンテストは、優勝どころか入賞すらできませんでした。悔しさを胸に抱き合った瞬間は、今でも鮮明に覚えています。それでも、書道の授業で彼女が、どこか誇らしげに後輩に教えている姿を見たら、胸が熱くなりました。美しく書くことに楽しみを覚えた彼女のノートには、いつも丁寧な文字が並んでいます。

日本像の多くは、アニメや漫画、桜、日本食などです。ほとんどがインターネットからの情報で、どこか偏っています。生きた日本人がいるからこそ伝えられる文化もあると思い、より多くの日本人と出会えるようタイに留学中の大学生らを呼んでホームステイも企画しました。

最近では、更なる関心から「もっと日本語を頑張りたい」と、ますます生徒たちの学習意欲が高まっています。日本語能力試験に挑戦する生徒は2倍、3倍と増えてきました。日本語コンテスト全国大会でも入賞し、次年度に向けて、より一層練習に励んでいます。

これからの未来を作る生徒たちの心に、少しでも日本人との記憶が残りますように。そう願うばかりです。