2 文化外交

(1)概要

人々や文化の交流に当たっては、相互理解の姿勢が不可欠である。そのため、日本が、相手国の文化や考え方を知ろうとする努力を行った上で、日本の伝統文化や和食、あるいはアニメ、漫画、ファッションといったポップカルチャーに関するイベントを実施し、対日理解を深めてもらうことが重要である。

また、次世代の親日層・知日層の構築や日本研究を通じた対日理解促進のために、外務省は、在外公館を通じた日本への留学機会の広報や元留学生とのネットワークづくり、地方自治体に外国青年を招へいする「JETプログラム」(詳細については(3)イ参照)への協力、アジアや米国との青少年交流事業や社会人を招へいする交流事業、世界各地の大学や研究所への客員教授の派遣や研究助成などを実施している。

海外における日本語の普及は、日本との交流の担い手を育て、対日理解を深めるとともに、諸外国との友好関係の基盤となるものである。このため、外務省は、国際交流基金を通じて、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師などの訪日研修、日本語教材の開発などを行っている。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて、スポーツ分野における日本の存在感を示すことも重要である。外務省は、「Sport for Tomorrow」プログラムの一環として、各国での様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業や、JICAボランティアや国際交流基金によるスポーツ指導者の派遣、文化無償資金協力を活用したスポーツ用具・器材の供与などを実施している。

外務省としては、戦略的対外発信に充てる予算を活用し、日本研究者支援の強化、人的交流、スポーツ交流事業の拡充、日本語教育の更なる普及を始めとする取組を進めていく考えである。

日本は、国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)などと協力し、世界の有形・無形の文化遺産の保護にも熱心に取り組んでいる(詳細については(7)「国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)を通じた協力」参照)。日本自身については、2014年には、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産一覧表への記載と「和紙:日本の手漉(すき)和紙技術」の無形文化遺産代表一覧表への記載がそれぞれ決定した。

(2)文化事業

各国における世論形成や政策決定の基盤となる国民一人ひとりの対日理解を促進するとともに、日本のイメージを一層肯定的なものとすることは、国際社会における日本のプレゼンスを維持・向上させることにもつながる。このため、外務省は、在外公館や国際交流基金を通じて多面的な日本の魅力の発信に努めている。

そうした取組のうち、2013年12月に発表された新しい文化交流政策「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~」を受けて、 2014年4月、国際交流基金にアジアセンターが新設された。同センターは、“日本語パートナーズ”3,000人の派遣を含む日本語学習支援事業と双方向の芸術文化交流事業を二本の柱として活動を開始し、9月には“日本語パートナーズ”の第1陣がインドネシア、タイ、フィリピンに派遣された。

また、芸術文化交流分野での第一弾の事業として、2014年5月から6月にかけて、在シンガポール日本国大使館のジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)において、人間国宝3人を含む作家14人による陶磁、染織、竹工、漆工などの工芸品を紹介する「わざの美―現代日本の工芸」展が開催された。オープニング式典には、安倍総理大臣とシンガポールのサム・タン文化・地域・青年担当国務相も出席し、テープカットが行われた。そのほかにも、国際交流基金は、東京国際映画祭と連携した交流事業、日本サッカー協会と連携したサッカー交流事業など、多様な事業を展開している。

お互いの文化への関心や相互理解を深めるとの観点から、外務省は、伝統文化・芸術や和食などのほかにも、世界的に高い人気を誇るアニメ、漫画、ファッションなどのいわゆるポップカルチャーを通じた国際文化交流にも積極的に取り組んでいる。

国際漫画賞は、このような取組の1つとして、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に2007年に外務省が創設した。第8回目となる2014年は、46の国・地域から317作品の応募があり、モンゴルの作品が最優秀賞に輝いた。モンゴルからの入賞は、中東地域の作品2作の入賞と共に初めてのことであり、日本の漫画に影響を受けた世界のマンガ制作が年々広がりを見せるとともに、レベルも高まりつつある。

外交上の節目となる年には、なお一層効果的な対日理解を目指して、政府関係機関や民間団体が連携して大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業など)を集中的に実施し、活発な交流を行っている。例えば、2014年には、日本・スイス国交樹立150周年記念事業として、書道展や尺八ジャズコンサート、「着物による日本の美」というコンセプトの下、着物や着物で作られたドレスのファッションショーや髪結い実演を行った。

(3)人物交流・教育分野での交流

外務省では、諸外国において世論形成・政策決定に大きな影響力を有する要人、各界で一定の指導的立場につくことが有力視される外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理解の促進を図る各種の招へい事業を実施している。また、教育やスポーツの分野でも、幅広い層での人的交流の促進のために様々な取組を行っている。これら事業は、相互理解や友好関係を増進させるだけでなく、国際社会における日本の存在感を高め、ひいては外交上の日本の国益の増進の面でも大きな意義がある。

ア 留学生交流関連

外務省は、在外公館を通じて日本への留学の魅力や機会を積極的に広報している。また、各国の優秀な学生を国費外国人留学生として受け入れるための募集・選考業務を行っている。さらに、各国にある「帰国留学生会」などを通じた元留学生との関係維持や親日派・知日派の育成に努めている。

イ JETプログラム

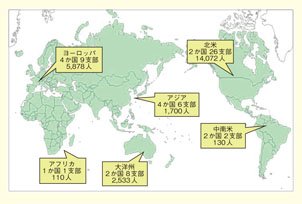

1987年に開始された「JETプログラム」は、2014年度には約1,700人の新規参加を得、参加者の累計は6万人を超えた。外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る目的で、地方自治体が外国青年を招致し地方自治体で任用するこのプログラム(事業主体は地方自治体)には、総務省、外務省、文部科学省、(一般財団法人)自治体国際化協会が運営協力をしている。外務省は、在外公館における募集・選考や渡日前オリエンテーション、元JET参加者の会(JETAA)への活動支援を担当している。JET経験者の多くが親日派・知日派として各国の様々な分野で活躍し、日本にとって貴重な人的・外交的資産となっている。15か国で組織されているJETAA(会員数は約2万4,000人)は、各国における日本理解の促進に貢献している。

ウ スポーツ交流

スポーツは言語を越えたコミュニケーションを可能とし、友好親善や対日理解の増進の有効な手段となる。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、世界各国から日本への関心が高まる中、日本政府は、2014年1月からスポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow」を開始した。このプログラムでは、2020年までに100か国以上、1,000万人以上を対象にスポーツの価値を広げるべく、各国において様々なスポーツ交流・スポーツ促進支援事業を実施している。特に、2014年は、1964年の東京オリンピックから50周年に当たり、スポーツ関係者による記念行事が各国で開催され、外務省も在外公館を通じてこれらに積極的に関わった。

(4)知的分野の交流

ア 日本研究

外務省は、海外における日本の政治、経済、社会、文化などに関する様々な研究活動を支援している。2014年度にも、国際交流基金を通じて複合的な支援を行った。具体的には、日本研究の拠点となる大学や研究所など28か国・地域の64か所の日本研究機関に対し、客員教授の派遣、日本関係図書の拡充、研究助成などを行った。また、日本で研究・調査活動を行うためのフェローシップを、前年からの継続分と併せ、42か国・地域の日本研究者205人に提供した(いずれも2014年12月現在)。そのほか、各国・地域における日本研究者や研究機関のネットワーク構築を促進するため、学会活動への支援なども行っている。

イ 知的交流

外務省は、諸外国との共同作業・交流を重視した知的交流事業も実施している。具体的には、国際交流基金を通じて、共通の国際的課題をテーマとしたセミナー・シンポジウムや、対話を通じて関係を強化し相互理解を深める知識人間の交流事業などを企画・支援している。また、日本のNPOや他の交流団体などとも協力しつつ、次世代の知的交流の担い手を育成したり、草の根レベルでの国際交流活動を支援する取組も実施した。

ウ 日米文化教育交流会議(カルコン(1))

日米間の教育・文化交流の強化については、2014年4月の日米首脳会談の共同声明付属文書の中で、カルコンが2013年7月に設定した「2020年までに日米の留学生交流を倍増する」目標を日米両政府が共有していることが言及された。11月には第26回日米合同会議(於:ワシントンDC(米国))が開催され、両国が引き続き目標達成に向けフォローアップすることなどが確認された。

エ 国際連合大学(UNU)との協力

日本政府は、地球規模の課題の調査・研究、人材育成を通じて国際社会に貢献するUNUの本部を誘致し、ホスト国として、40年間にわたり様々な協力と支援を行ってきた。UNUは、日本の大学や研究機関と連携し、日本が重視する国際課題にも取り組んでおり、日本政府の政策発信上も重要な機関となっている。また、UNUは、2010年に大学院プログラムの修士課程、2012年に博士課程を開設しており、グローバルな人材育成プログラムの質の向上にも努めている。

(5)日本語普及

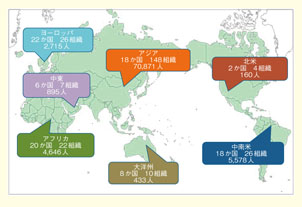

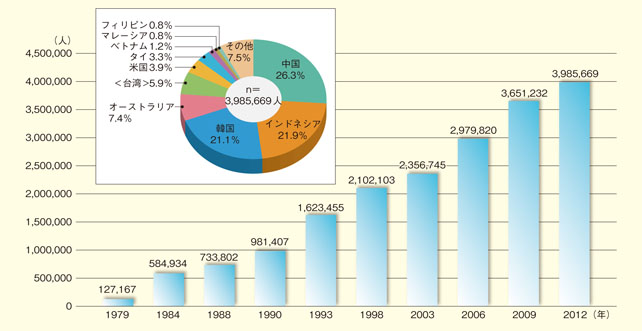

日本の経済構造のグローバル化に伴い、日本企業の海外進出が増加し、また、日本のポップカルチャーの世界的な浸透などにより外国人の日本語への関心が増大している。海外において日本語の普及を一層進めることは、日本の国民・企業にとって望ましい国際環境づくりにつながっている。海外136の国・地域において、約399万人が日本語を学習しており(2012年度国際交流基金「日本語教育機関調査」)、この学習者数は、1979年調査以来常に増加を続け、30倍以上に増加している。また、国際交流基金が実施している日本語能力試験は、2014年には世界67の国・地域、258都市で行われ、計約68万人(応募数。国内実施分を含む。)が受験した。

外務省は、岸田外務大臣の下に設置された「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会」が2013年12月に提出した「最終報告書」の提言などにも基づき、国際交流基金を通じて日本語教育現場の多様なニーズに対応している。具体的には、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師や外交官などの訪日研修、日本語教材開発、「JF(国際交流基金)日本語教育スタンダード(2)」の普及などを行っている。そのほか、国際交流基金は、アニメやマンガを使った学習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる活用や直営日本語講座などを通じて、海外日本語学習者層を更に増やすことを目指している。

さらに、国際交流基金は、国・地域それぞれのニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、2007年度から、国際交流基金の海外拠点や日本語専門家が派遣されている諸大学を中心に「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」の構築及び拡大に取り組んできている。2014年には、このネットワークの中核メンバーとして認定された機関・団体の総数は、47の国・地域で計127か所となっており、今後拡充していく予定である。

(6)文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育を支援し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善を深めるため、ODAの一環として文化無償資金協力を実施している。2014年は、一般文化無償資金協力5件(総額約9.7億円)、草の根文化無償資金協力20件(総額約1.5億円)を実施した。2014年は特に、放送コンテンツ普及、スポーツ分野などで文化無償の重点的な活用を行い、日本ブランドの発信強化につながるよう努めた。

(7)国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)を通じた協力

ア 概要

日本は、教育、科学、文化などの分野におけるユネスコの様々な取組に積極的に参加している。ユネスコは、1951年に日本が戦後初めて加盟した国際機関である。近年では開発途上国支援における、教育、科学、文化の役割の重要性が認知されるようになり、日本としても引き続きユネスコとの協力関係を重視していく。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保護と振興や人材育成の分野での支援を柱として、積極的に協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした2つの日本信託基金を設置している。文化遺産保存日本信託基金では、カンボジアのアンコール遺跡やウガンダのカスビ王墓を始め、日本人の専門家が中心となって遺跡の保存修復を行っており、また、現地の人々が将来は自らの手で遺跡を守ることができるよう人材育成も行っている。無形文化遺産保護日本信託基金では、開発途上国における音楽・舞踊などの伝統芸能や伝統工芸などを次世代に継承するための事業や、無形文化遺産保護条約の締結に向けた国内制度整備を支援している。

教育面では、開発途上国の人材育成を目的とした人的資源開発信託基金を設置している。同基金を通じ、ユネスコが主導する「万人のための教育(EFA)」の推進など、教育分野を中心とした人材育成への取組を支援している。「持続可能な開発のための教育(ESD)」について、日本は、2014年11月に岡山市及び名古屋市において「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議(UNESCO World Conference on ESD)」をユネスコと共催した。これは、国連「持続可能な開発のための教育の10年(DESD、2005年~2014年)」の最終年会合として行われたものであり、今後の更なるESDの推進に向けて、各関係者による具体的な行動を呼びかける「あいち・なごや宣言」が採択された。

また、ユネスコとのその他の連携として、2014年3月には、ユネスコがマリ、コンゴ民主共和国において実施する「サブサハラ・アフリカの災害・紛争対策等人道支援」に合計100万米ドルを、「フィリピンの台風ヨランダで被災した中学生の緊急心理社会支援」に50万米ドルを拠出した。

イ 世界遺産条約

世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的としている。日本は1992年にこの条約を締結した(現在締約国数は191か国)。この条約に基づく「世界遺産一覧表」に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」である。建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」の3つに分類され、2014年12月現在、世界遺産一覧表には世界全体で1,007件が記載されている。2014年、カタールで開催された第38回世界遺産委員会において、日本が推薦した「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産一覧表に記載されることが決定され、日本の世界遺産は、文化遺産14件、自然遺産4件の計18件となった。なお、日本は、2011年から2015年まで世界遺産委員会委員国を務めている。

ウ 無形文化遺産条約

無形文化遺産条約は、伝統芸能や伝統工芸技術などの無形文化遺産について、国際的保護の体制を整えるものである(現在締約国数は161か国)。国内の無形文化財保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成作業のけん引役となり、運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行ってきている。条約に基づき作成されている「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、世界全体で計314件、日本の無形文化遺産としては計22件が記されている。その中には、「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」とユネスコが宣言した能楽、文楽、歌舞伎の3件が含まれている。2014年11月には、パリ(フランス)で開催された第9回政府間委員会において、2009年から同一覧表に記載されていた「石州和紙」を拡張し、「本美濃紙」及び「細川紙」を加えて提案された「和紙:日本の手漉和紙技術」の記載が決定した。

~コートジボワールでの柔道「安倍総理杯」~

2014年1月11日、日本から遠く離れた西アフリカの国、コートジボワールで同国最大規模の柔道大会が開催されました。この大会は安倍総理大臣の同国訪問の機会に、日本の在外公館文化事業の一環として、両国政府関係者、柔道関係者、市民、メディアからこれまでにない幅広い関与を得て開催され、日本政府によるスポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow」の記念すべき第1号案件となりました。

日本発祥のスポーツである柔道は今や世界中に普及しており、コートジボワールもその例外ではありません。同国では内戦の勃発により柔道大会が20年余り中止を余儀なくされていました。しかし、2009年に再開を果たし、2014年には日本大使館や両国柔道関係者の協力の下、日本政府が供与した畳を使用し「安倍総理杯」として実施されました。当日行われた男子団体決勝戦での優勝チームには安倍総理大臣自らが優勝杯を手渡し、会場が大いに盛り上がるとともに、文化・スポーツ分野での日本の貢献を強く印象付けました。試合後にはダンカン首相より日本の継続的な協力に謝意が表明されました。

また、同大会では、NPO法人「柔道教育ソリダリティー」(代表:山下泰裕氏)から柔道着100着が寄贈されるなど、スポーツの力を利用して、同国政府が優先課題として取り組む国民和解を官民連携で後押ししました。

大会後にはコートジボワールも含めた各国の柔道指導者が日本に招待され、指導者研修に参加しました。参加者の1人であり、自身も青年期に日本人から柔道の指導を受けた同国のジャン・ノエル・ペナヴェール・コーチは「日本でのレベルの高いトレーニングで得た知識や経験を活かして、後進の指導にあたりたい」と抱負を語りました。

コートジボワールにとどまらず、2020年までに、日本政府は100か国以上、1,000万人以上を対象にスポーツ分野での国際貢献事業を進めていきます。外務省もスポーツ関連施設・器材の整備や指導者派遣及び招へいなどの支援を通じて、未来を担う若者を始め、あらゆる世代を対象にスポーツの価値とオリンピック・ムーブメントを普及させるべく取り組んでいきます。5 年後に迫る東京大会が選手・観客・関係者の人生を豊かにするような素晴らしい大会となるよう、日本政府の取組は続きます。

人物交流室

1 1961年の池田総理大臣とケネディ大統領による共同声明に基づき、文化・教育分野における両国の協力を広範なものとするため、1962年から隔年で日米合同会議を開催

2 ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR):Common European Framework of Reference for Languages)を参考にして、国際交流基金が開発、発表した日本語の教え方や学び方、学習成果の評価の方法についての考え方。日本語の熟練度を6つのレベルで表し、それぞれのレベルで日本語を使って何がどれだけできるのかという側面を重視して日本語能力を捉えるもの。日本語のコースデザイン、教材開発、試験作成などに活用できる。