1 日本経済再生に資する取組

(1)経済連携の推進

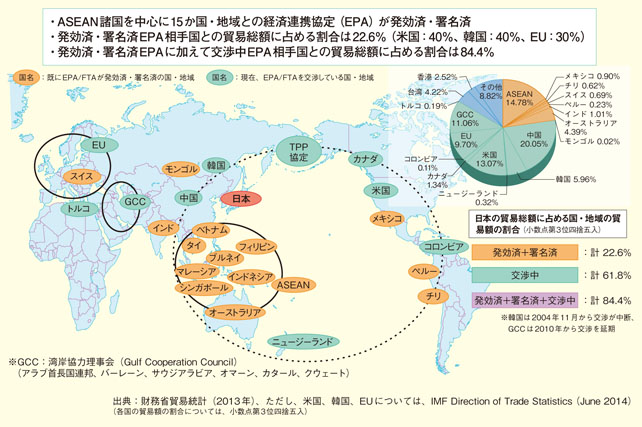

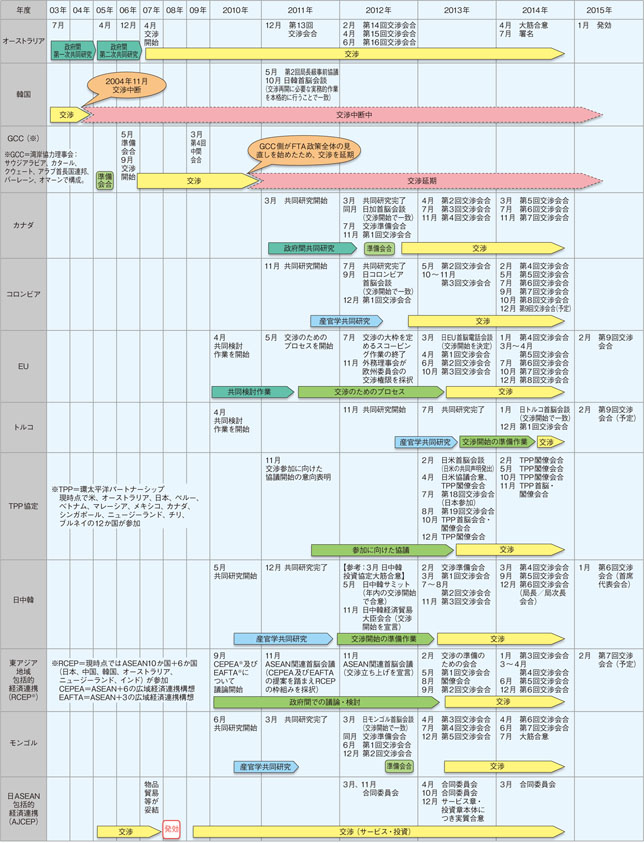

EPAやFTAには、物品の関税やサービス貿易の障壁などの削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する効果がある。日本は、これまでに14の国・地域との間でEPA・FTAを締結してきている。日本の貿易のFTA比率(貿易総額に占める発効済み・署名済みのFTA相手国の貿易額の割合)を2012年の19%から2018年までに70%に高めるとの「日本再興戦略」の目標実現に向け、アジア太平洋地域、欧州などとの経済連携を戦略的に推進している。

2014年には、7年越しの交渉の末、日・豪EPAが署名に至り、2015年1月に発効した。これにより、FTA比率が2012年の約18%から約23%に上昇した。また、日・モンゴルEPA交渉では、2014年7月に大筋合意を確認し、2015年2月に署名に至ったほか、2014年12月には日・トルコEPA交渉を開始するなど、経済連携の取組は着実に前進している。日本は、成長戦略の柱の1つとして、今後も経済連携を推進していく考えである。

ア 2014年以降に発効したEPA(オーストラリア)

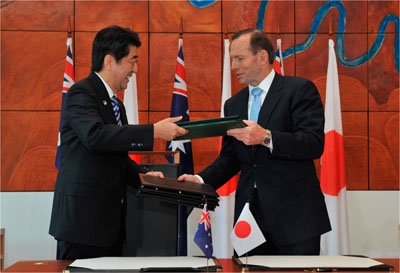

日本とオーストラリアは、アジア太平洋地域や国際社会において緊密に連携する重要な戦略的パートナーであり、エネルギーや食料の主要な貿易国という経済面のみならず、政治・安全保障の面でも密接な関係にある。両国は、2006年の日・豪首脳電話会談でEPA交渉の開始を決定し、2012年までに16回の交渉会合を行った。その結果、2014年7月の安倍総理大臣のオーストラリア訪問時の両首脳による署名を経て、同協定は、2015年1月に発効した。

イ 交渉中などの協定(交渉開始順。FTAAP関連はウ参照)

(ア)韓国

隣国である韓国との間では、貿易・投資を含む経済の相互依存関係が強固である。同国とのEPAは、安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらし得るとの考えに基づき、2003年に交渉を開始した。同交渉は2004年以降中断されているが、実務レベルの意見交換などを継続してきている。

(イ)湾岸協力理事会(GCC)

GCC(1)諸国は、日本に対する石油・天然ガス供給国として極めて重要である。2006年に開始されたFTA交渉は、GCC側の都合で延期されてきているが、GCCとの経済関係のより一層の強化のため、日本は交渉の早期再開を求めている。

(ウ)モンゴル

中長期的な高成長が見込まれるモンゴルとの間では、エネルギー・鉱物資源を含む投資環境の改善や更なる貿易・投資の拡大を目指し、2012年にEPA交渉を開始した。7回の交渉会合が行われ、2014年7月、エルベグドルジ・モンゴル大統領訪日の際に行われた日・モンゴル首脳会談で、大筋合意に至った。

(エ)カナダ

基本的価値を共有し、相互補完的な経済関係にあるカナダとは、2012年に交渉を開始した。日本へのエネルギー、鉱物や食料の安定供給に資するEPAとすべく、2014年12月までに7回の交渉会合を行った。

(オ)コロンビア

豊富な資源と高い経済成長を有するコロンビアは、各国とFTA締結を進めている。日本も、日本企業の投資環境整備などの観点から、2012年に交渉を開始し、2014年12月までに9回の交渉会合を行った。

(カ)欧州連合(EU)

基本的価値を共有し、日本の主要貿易・投資相手でもあるEUとは、2013年3月に交渉開始を決定した。同年4月に第1回交渉会合を開催し、2014年12月までに8回の交渉会合を行った。11月には、G20ブリスベン・サミットの際に行われた日EU首脳会談において、2015年中の大筋合意を目指し、交渉を加速させることで一致した。

(キ)トルコ

高い経済的潜在性を有し、開放経済を推進するトルコとは、1月に訪日したエルドアン首相と安倍総理大臣の会談においてEPA交渉開始に合意した。12月には、第1回交渉会合が開かれた。

ウ アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)に向けた道筋

(ア)環太平洋パートナーシップ(TPP)協定

TPP協定は、成長著しいアジア太平洋地域において、普遍的価値を共有する国々と、21世紀型の新たな経済統合ルールを構築する野心的な取組である。この協定は、モノの貿易だけではなく、サービス、投資、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で新たなルールを構築すると同時に、大きなバリュー・チェーン(価値の連鎖)を作り出すことができる。2014年12月現在、日本、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシア、メキシコ及びカナダの12か国が交渉に参加している。

日本は2013年7月に正式に交渉に参加し、2014年12月までに7回の閣僚会合、2回の首脳会合などで各国と精力的な協議を行った。アジア太平洋地域の成長を日本に取り込むポテンシャルを持つTPP協定は、日本にとって成長戦略の主要な柱の1つである。日本は、各国と共に早期妥結に向けて努力し、国益をしっかりと最終的な成果に反映すべく、引き続き全力を挙げて交渉に取り組んでいく。

(イ)日中韓FTA

日中韓FTAについては、2013年3月に交渉を開始し、2015年1月までに6回の交渉会合を行った。これまでの交渉会合では、包括的かつ高いレベルのFTAを目指すとの3か国共通の目標の下、物品貿易を始め、投資、サービス貿易、競争、知的財産、電子商取引といった広範な分野について協議を行っている。

| 看護師候補者 受入れ人数 |

2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 総計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| インドネシア | 104 | 173 | 39 | 47 | 29 | 48 | 41 | 481 |

| フィリピン | - | 93 | 46 | 70 | 28 | 64 | 36 | 337 |

| ベトナム | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |

| 受入れ人数合計 | 104 | 266 | 85 | 117 | 57 | 112 | 98 | 839 |

| 介護福祉士候補者 受入れ人数 |

2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 総計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| インドネシア | 104 | 189 | 77 | 58 | 72 | 108 | 146 | 754 |

| フィリピン | - | 190 | 72 | 61 | 73 | 87 | 147 | 630 |

| ベトナム | - | - | - | - | - | - | 117 | 117 |

| 受入れ人数合計 | 104 | 379 | 149 | 119 | 145 | 195 | 410 | 1,501 |

(ウ)東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

RCEPは、人口約34億人(世界全体の約半分)、GDP約20兆米ドル(世界全体の約3割)、貿易総額10兆米ドル(世界全体の約3割)に上る広域経済圏実現を目標とした交渉である。ASEAN諸国とFTAパートナー諸国(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドの6か国)の首脳は、2013年5月の交渉開始後、物品貿易、サービス貿易、投資、競争、知的財産などを含む分野で包括的かつ高いレベルの協定を目指している。2014年12月までに、閣僚会合を2回、交渉会合を6回開催した。

エ 発効済みの協定

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの活用のために様々な協議が続けられている。

オ 人の移動

EPAに基づき、これまでインドネシア、フィリピン及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを開始している。2014年はインドネシアから187人(看護:41人、介護:146人)、フィリピンから183人(看護:36人、介護:147人)、ベトナムから138人(看護:21人、介護:117人)が新たに入国した。また、2014年の国家試験(2)については、看護32人(インドネシア:16人、フィリピン:16人)、介護78人(インドネシア:46人、フィリピン:32人)が合格した。なお、ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者については、2014年6月に第一陣の受入れを行った。

(2)日本企業支援

ア 外務本省・在外公館が一体となった日本企業の海外展開の推進

外務省は、日本企業の海外展開を官民が連携して推進するため、外務大臣を本部長とする「日本企業支援推進本部」の指揮の下、本省、在外公館が一体となり、日本企業支援に取り組んでいる。

2月には、中堅・中小企業の海外展開支援を一層強化するために、経済産業省と共に「海外展開一貫支援ファストパス制度」(3)の運用を開始した。「日本再興戦略」においては、「国際展開戦略」がアクションプランの1つとして掲げられている。これを踏まえ、7月には、在外公館の日本企業支援のための指針である「日本企業の海外における活動展開支援のためのガイドライン」を、世界の成長市場を獲得し日本経済の成長に取り込むための取組を官民一体となって積極的に実施する内容に改定した。

在外公館においては、1999年から「日本企業支援窓口」を設置し(2014年12月現在140か国215公館287人)、日本企業からの相談・支援依頼に積極的に対応している。また、在外公館長が先頭に立って日本企業への情報提供や現地政府・機関に対する申入れなどを行っている。天皇誕生日祝賀レセプションなどの在外公館における行事の機会を活用し、官民連携による日本企業製品・技術の展示、日本企業製品紹介のためのセミナー、日本企業との共催による現地企業との交流会開催なども実施している。このような取組をまとめた「グッドプラクティス集」を作成した。

イ インフラシステムの海外展開の推進

新興国を中心としたインフラ需要を取り込み、日本企業によるインフラ輸出を促進するため、2013年、関係閣僚をメンバーとする「経協インフラ戦略会議」が政府内に設立された。以来、外交日程に合わせて、「ミャンマー」、「中東・北アフリカ」、「インド」、「中南米」など国や地域をテーマにした会合や、「先進地方自治体による都市インフラ輸出」、「防災」などの分野をテーマにした会合が計14回行われた(2014年12月時点)。また、安倍総理大臣、岸田外務大臣を始めとするトップセールスの推進、JICA海外投融資の本格再開、円借款をより戦略的に活用するための制度改善など、インフラシステムの海外展開推進の体制整備・強化が進められている。外務省は、インフラプロジェクトに関する情報の収集・集約などを行う「インフラプロジェクト専門官」を重点国の在外公館に指名している(2014年12月現在、51か国63公館128人)。

このような取組の具体的な成果として、国際空港(モンゴル)、貨物専用鉄道(インド)、首都圏都市鉄道(インドネシア)、鉄道車両(英国、米国)、下水道整備(マレーシア)、化学プラント(トルクメニスタン)、都市鉄道車両、信号・変電・通信設備などのパッケージ(タイ)などを日本企業や日本企業を含むグループが受注した。2013年のインフラ受注実績は、受注金額が判明しているだけでも、前年の約3.2兆円から約9.3兆円へと大幅に増加した。

ウ 投資協定/租税条約/社会保障協定

(ア)投資協定

海外における投資環境の整備を促進し、日本市場に海外投資を呼び込むため、日本は投資協定の締結に積極的に取り組んでいる。2014年には、パプアニューギニア、クウェート、中国・韓国(日中韓3か国の投資協定)、イラク、ミャンマー、モザンビークとの間で投資協定がそれぞれ発効した。コロンビアとの投資協定については日本国内における手続を完了しており、カザフスタンとの間でも投資協定に署名した。さらに、2015年には、ウルグアイとの間でも投資協定に署名し、これまでに署名又は締結済となった投資協定は計25件となった。このほか、ウクライナとの間で協定の実質合意に達している。現在オマーン、アンゴラ、アルジェリア、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)、ケニア、ガーナ、モロッコ、タンザニアとの間で、それぞれ投資協定交渉を進めている。また、投資に関する規定を含むEPAの締結にも取り組んでいる。2015年1月に発効した日・豪EPAを含め、これまでに日本が締結した14のEPAのうち11のEPAは投資に関する規定を含むものである。さらに、現在行われているTPP協定、日中韓FTA、RCEP、AJCEPの交渉やEU、カナダ、モンゴル、トルコとの間のEPAの交渉においても、投資に関する議論が行われている。

このほか、OECDやAPECなどの国際的な枠組みにおいても、日本は投資の自由化や円滑化を促進するための多数国間ルールの形成に積極的に取り組んできている。

(イ)租税条約

租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税を回避するとともに、投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国課税の減免などを通じて投資交流を促進するための重要な法的基盤である。また、租税に関する情報交換などといった税務当局間の国際協力推進のための規定もあり、脱税、租税回避行為などを防止する観点からも重要である。日本は、租税条約ネットワークの拡充に積極的に取り組んでいる。具体的には、オマーン(9月)やUAE(12月)との条約、スウェーデン(10月)や英国(12月)との改正議定書がそれぞれ発効し、カタール(12月)との条約が実質合意に至った。なお、租税に関する情報交換ネットワークの整備や拡充を主要な目的とした協定については、マカオ(5月)や英領バージン諸島(10月)との間で発効した。この結果、日本は2014年末時点で64の租税関連条約(89か国・地域に適用)を締結したことになる。

(ウ)社会保障協定

社会保障協定は、社会保険料の二重負担や掛け捨てなどの問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担を軽減し、ひいては相手国との人的交流が円滑化され、経済交流を含む二国間関係がより一層緊密化することが期待される。日本は、10月にルクセンブルクとの協定に署名し、2014年末時点で社会保障協定を締結又は署名している国は18か国となった。また、2014年には、トルコとの間で政府間交渉を行った。

エ 知的財産

知的財産保護の強化は、技術革新の促進、ひいては経済の発展にとって極めて重要である。日本は、APEC、WTO(TRIPS理事会(4))、世界知的所有権機関(WIPO)などにおける多国間の議論に積極的に参画している。2014年6月、日本はWIPOの視聴覚実演に関する北京条約を締結した。EPAにおいても、可能な限り知的財産権に関する規定を設けることとしている(5)。また、偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)の発効に向けた働きかけを引き続き行っている。知的財産保護の強化や模倣品・海賊版対策における開発途上国の政府職員などの能力向上のため、JICAを通じて専門家派遣などを行っている。

また、外務省は、海外における知的財産の保護強化、模倣品・海賊版対策などに関する施策を実施している。例えば、海外において模倣品・海賊版被害を受けている日本企業を迅速かつ効果的に支援することを目的として、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、日本企業への助言や相手国政府への照会、働きかけなどを行っている。

(3)風評被害対策

外務省では、東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する海外における風評被害を防ぎ、日本産品の輸出を促進するため、日本産品の安全確保の措置(日本の検査基準・体制、各種検査データなど)の情報を迅速かつ正確に各国に提供し、輸入規制の緩和・撤廃を粘り強く働きかけてきている。

具体的には、規制を実施している国に対し、首脳・閣僚レベルによる規制の緩和・撤廃の申入れや各国・地域毎の事情に応じた在外公館からの働きかけのほか、海外産業界向けのPR事業などを実施している。

こうした取組の結果、米国のように日本国内の規制を前提とした制度を採る国のほか、2014年にはオーストラリアが輸入規制を撤廃するなど、これまで13か国(カナダ、メキシコ、ニュージーランド、マレーシア、コロンビア、ミャンマー、セルビア、チリ、ペルー、ギニア、エクアドル、ベトナム、オーストラリア)が規制を完全に解除した。また、EU、シンガポール、タイなどが規制を緩和し、規制の対象地域・品目は縮小されつつある。しかし、依然として約70か国・地域において何らかの規制が継続している。規制緩和・撤廃に向けた働きかけを引き続き粘り強く行っていく。

また、酒類を含む日本の農林水産物・食品の輸出促進については、「日本再興戦略」に掲げられた2020年に輸出額を1兆円とする目標に向け、政府が一丸となって取り組んでいる。外務省でも、地方自治体や日本企業と連携し、日本産品の魅力を積極的に発信している。例えば、2014年5月に安倍総理大臣がフランスを訪問した際には、在フランス日本大使公邸で、和食紹介レセプションを開催した。このレセプションでは、だしの試飲のほか、牛肉など日本産食材を活用した料理や日本酒、焼酎、ワイン、ウィスキーなど日本産の酒類も提供され、オランド・フランス大統領を始めとする来訪者から好評を博した。今後も、海外における日本産農林水産物・食品の市場拡大に向け、日本企業の輸出に向けた取組を積極的に後押ししていく。

~カタール国通信衛星「Es'hail 2」の受注に向けた官民連携の取組~

中東カタールの首都ドーハ。2014年5月に開港した広大な敷地面積と旅客ターミナルを持つ近代的なハマド国際空港。そしてドーハの中心市街に前衛的な形をした高層ビルが競うように建ち並ぶ姿から、この国の繁栄がストレートに伝わってきます。そのカタールが自国で通信衛星を保有、運用することを計画し、2014年その初号機となる「Es'hail 2」について、三菱電機が国際競争入札の末、受注を果たしました。このカタール初の自国通信衛星は2016年末頃の打上げ予定で、アルジャジーラーTVなどの放送通信の中継や、その他、カタールの重要な通信インフラになります。

このプロジェクトには衛星のみならず地上局の構築も含まれ、衛星の運用管制を担うキーパーソンの育成も今回の受注契約には含まれています。受注に際して訪れた発注元の国営衛星オペレーターEs'hailSat社(別名:Qatar Satellite Company)は、まだ空室の目立つ新しいオフィスでコアとなる少数精鋭のメンバーが切り回している状態でしたが、今後内外から人材を集めて急速に大きくしていくスタートアップの躍動感が感じられる会社でした。

カタールのこれまでの衛星通信関連のビジネスは欧米との関係が深く日本との関係はなかったので、我々がカタールを訪れるのは今回が初めてでしたが、今世紀に入ってカタールを急激に豊かにした天然ガス開発に日本企業連合が絶大な貢献をしたことや、ドーハの街を走る車の大半は日本車であることなど、カタール人の親日的感情も含めて日本との深い絆が感じられる国でした。また、在カタール大使館を通じて日本政府の支援をいただき、受注に向けて相手国政府に対しても品質の高さを説明するなど、働きかけを行ってきました。このように、大使館との連携による官民が一丸となった取組が、欧米企業ではなく日本企業である三菱電機に今回の通信衛星「Es'hail 2」を発注いただける一因になったと感じています。

この通信衛星「Es'hail 2」を顧客の期待通りの品質で作り上げることはもちろんのことですが、このプロジェクトをきっかけとして、さらに様々な分野においても日本とカタール両国間の産業交流が盛んになることを願って止みません。

三菱電機株式会社商用衛星営業部長 林 俊彦

1 GCC:湾岸協力理事会(Gulf Cooperation Council)。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)の6か国から構成

2 ベトナムの国家試験合格者数については2015年3月に発表予定。

3 地域金融機関や商工会議所などの企業支援機関から、外務省(在外公館を含む。)、JETROなど海外展開支援に知見のある機関に対して、企業の紹介を円滑に行う制度

4 TRIPS理事会とは、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の実施、特に加盟国による義務の遵守を監視し、同協定に関する事項の協議を行う場

5 オーストラリア、ASEAN、ブルネイ、チリ、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、ペルー、フィリピン、シンガポール、スイス、ベトナム、タイとの間で知的財産権に関する規定を含む協定を締結し、既に効力が発生している。