1 政府開発援助(ODA)

(1)ODA大綱の見直しとODAの現状

ア ODA大綱の見直し

2015年2月、12年ぶりとなる政府開発援助(ODA)大綱の見直しが行われ、新たに「開発協力大綱」が閣議決定された。見直しに当たっては、広く国民の声を聞くことを重視し、全国各地で実施した意見交換会を含め、様々な場を通じて寄せられた非政府組織(NGO)、経済界、学界などからの意見を十分に考慮した。

2014年3月に岸田外務大臣が大綱見直しを行うことを発表した後、薬師寺泰蔵慶應義塾大学名誉教授を座長とする「ODA大綱見直しに関する有識者懇談会」を設置し、6月には同懇談会から報告書が提出された。10月末、同報告書に基づいた新大綱政府案を発表し、パブリック・コメント、全国各地で実施した公聴会を経て、最終的に新大綱を決定した。

新大綱では、まず、現下の国際社会の状況についての認識を示している。これからのODAは、グローバル化に伴う課題やリスクの増大、開発途上国の間の多様化、多極化に伴う開発課題の複雑化、開発協力の新たな供与国として存在感を増す新興国、開発途上国に流入するODAの約2.5倍に達する民間資金といった新たな国際環境を考慮しなければならない。

こうした認識に基づき、今回の見直しにおいては、大綱の名称も「開発協力大綱」と変更した。これは、日本と開発途上国が、前者が後者に一方的に「援助」を行うという垂直的関係ではなく、対等なパートナーシップによる互恵的「協力」を目指すべきである、という考え方によるものである。また、民間資金などODA以外による様々な活動との連携強化や対象や課題の観点から協力のスコープを拡大するといったこれからのあり方を端的に表すものである。

その上で、新大綱においては、日本の開発協力の60年の歴史の中で培われた哲学を踏まえ、(ア)非軍事的協力による平和と繁栄への貢献、(イ)人間の安全保障の推進、(ウ)自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自律的発展に向けた協力の3点を基本方針として定め、これらの方針を発展させていく姿勢を示している。

また、基本方針に続き、(ア)「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅、(イ)普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現、(ウ)地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築の3項目を重点課題として、開発協力を推進していくことを示した。

実施上の原則としては、戦略性の強化などの効果的・効率的な開発協力の推進のための原則と、軍事的用途及び国際紛争助長への使用回避、女性の参画の促進など開発協力の適正性の確保のために必要な諸原則を掲げた。

実施体制については、中小企業を含む民間企業、地方自治体、大学・研究機関、国際機関、NGOなど、多様な主体との連携を明記した。

今後、新大綱の下で、より一層戦略的・効果的な開発協力を実施していく。

イ 国際協力重点方針

日本を取り巻く情勢の変化に対応し、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」を推進していく上で、最も重要な外交手段の1つであるODAの意義は一層高まっている。2014年「国際協力重点方針」に記載された以下の3つの柱の下で、ODAを戦略的・効果的に展開している。

(ア)日本にとって好ましい国際環境を作るためのODA

自由、民主主義、法の支配といった普遍的価値を共有する国の安定成長と日本との関係強化を図るとともに、これらの価値に基づく秩序形成に向けた法制度整備支援や安定化支援などを行う。また、平和構築、テロ対策、海上保安能力強化、シーレーンの安全確保に向けた支援などを通じ、国際社会の平和と安定に積極的に貢献する。

(イ)新興国・開発途上国と日本が共に成長するODA

「日本再興戦略」などを踏まえ、新興国・開発途上国の開発に貢献し、これらの国の活力を日本に取り込むことを目的にODAを戦略的に展開する。また、中小企業を含む日本企業・地方自治体などが有する優れた技術・知見を活用しつつ、日本の制度・システムの普及を図るとともに、ビジネス環境整備に資する支援を行う。

(ウ)人間の安全保障を推進し、日本への信頼を強化するODA

人間一人ひとりに着目し、その保護と能力強化を図る人間の安全保障の理念に基づき、貧困削減と包摂的成長の実現、ミレニアム開発目標(MDGs)達成に向けた支援などを行う。特に、防災対策・災害復旧支援、国際保健外交戦略に基づくユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進、女性のエンパワーメントなどの分野において、日本らしい支援を行い、日本への信頼を強化するとともに日本のプレゼンスの拡大につなげる。

(2)日本のODA実績と主な地域への取組

ア 日本のODA実績

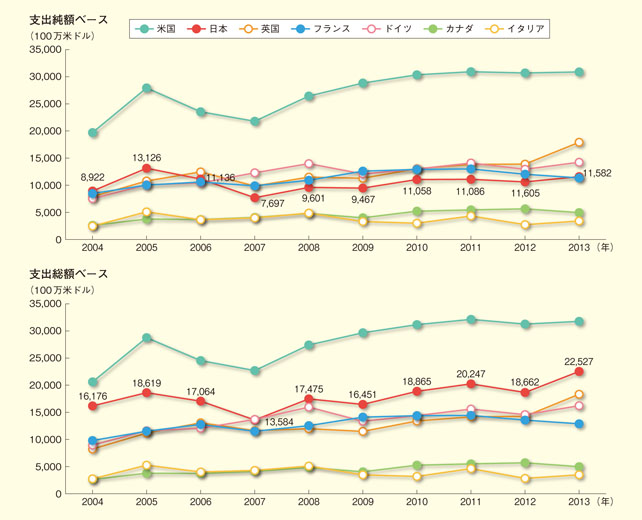

2013年の日本のODA実績は、支出総額ベースで対前年比20.7%増の約225.3億米ドルとなった。これは経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)加盟国中では、米国に次いで第2位である。また、国際比較において通常用いられている支出純額ベースでは対前年比9.2%増の115.8億米ドルとなり、米国、英国、ドイツに次ぐ第4位である。なお、支出純額ベースでの対国民総所得(GNI)比は0.23%となり、DAC加盟28か国中18位となっている。

イ 主な地域への取組

(ア)アジア

東アジア地域は、政治・経済・文化などあらゆる面で日本と密接な関係にあり、日本の平和、安全及び繁栄にとっての重要性も高い。日本は同地域を重点的に支援しており、2013年の二国間ODA総額に占める同地域の割合は約50%に上る。

ASEAN諸国に対しては、2013年12月の日・ASEAN特別首脳会議において、2015年の共同体構築に向けた連結性の強化、格差是正を柱として、5年間で2兆円規模のODAによる支援を表明し、インフラ整備や人材育成などを支援している。メコン地域については、2012年の日・メコン首脳会議で採択された「東京戦略2012」を着実に実施しており、2013年度から3年間で6,000億円との目標に対し、2014年11月時点で、既に5,000億円以上の支援を達成した。このうち、日本の支援が本格化しているミャンマーに対しては、少数民族支援を含む民生向上・貧困削減、人材育成・制度整備、持続的発展のためのインフラ整備を優先分野とし、民主化・国民和解や持続的発展に向けた幅広い分野における改革努力を後押ししている。

また、アジアを始めとする世界の膨大なインフラ需要に適切に応えていくため、2014年11月のAPEC首脳会議、日・ASEAN首脳会議やG20首脳会議などにおいて、安倍総理大臣は、持続可能な「質の高い成長」の実現に向け、質の高いインフラ整備支援を強化する方針を表明した。これは、民間部門を含む効率的な資金動員、環境や社会面への配慮、能力構築・人材育成を重視するアプローチにより、雇用創出や社会サービスへのアクセス改善等を通じた一人ひとりへの裨益(ひえき)、災害への備えや環境との調和、能力構築に資する「人間中心の投資」を推進するものである。

南アジア地域は、経済が発展する一方、依然としてインフラの未整備や貧困などの課題を抱えている。日本は、日本企業の投資環境整備や人間の安全保障も念頭に、ODAを通じ、こうした課題克服に向けた様々な支援を行っている。インドに対しては、2014年1月の首脳会談で、総額約2,000億円の円借款供与の決定を、また9月の首脳会談では、インドの発展の支援のため、官民の取組により今後5年間で、ODAを含む3.5兆円規模の投融資の実現に向け努力することを表明した。バングラデシュに対しては、5月と9月の首脳会談において、概ね4年から5年を目途に、最大6,000億円の支援を実施する意図を表明し、「ベンガル湾産業成長地帯(The Bay of Bengal Industrial Growth Belt(BIG-B))」イニシアティブの下、協力を進めていくことを確認した。スリランカに対しては、9月の首脳会談で、中進国への発展や海上保安能力の強化、国民和解の実現への努力を支援することを確認した。

(イ)中南米

中南米は、日本と長年にわたる友好関係を有し、約180万人の日系人が在住するなど、歴史的なつながりが深い。また、資源・食料の一大供給地域であると同時に、近年の安定成長の下、約6兆米ドルに達する域内総生産を有する有望な新興市場である。

一方で、国内における所得格差や農村・山岳部の貧困などの問題を抱えている国が少なくない。また、自然災害に対する脆弱性が高く、環境・気候変動、防災分野での取組も課題となっている。日本は、中南米各国の特殊性も勘案した上で、各国によるこうした課題への取組を支援するなど、様々な協力を行っている。

2014年7月末から8月初旬に、安倍総理大臣がメキシコ、トリニダード・トバゴ、コロンビア、チリやブラジルを訪問し、各国で具体的な支援策を表明した。特に、トリニダード・トバゴでは、カリブ共同体諸国が抱える小島嶼(とうしょ)国特有の脆弱性を踏まえ、一人当たりの所得水準とは異なる観点から支援が重要との認識を示し、今後の協力のために調査を実施すると表明した。また、ブラジルでは、中南米において日系人の存在が日本人の信用を高めているとし、日本と日系社会との関係を強化するための様々な施策を講じていく意向を表明した。

(ウ)中東

中東・北アフリカ地域の平和と安定の確保は、世界の安定にとって重要である。日本は、エネルギー安全保障の観点も踏まえ、同地域を積極的に支援している。シリアで760万人の国内避難民や330万人を超える難民が発生している深刻な人道状況を受け、日本は、これまでに4億米ドル以上のシリアや周辺国への人道支援を実施している。支援の実施に当たっては、人間の安全保障の理念に則り、教育、水、保健・衛生分野を始めとして、女性や子供などの脆弱な立場に置かれやすい人々にも配慮している。

イラクに関しては、2003年のイラク支援国会合で公約した総額50億米ドルの復興資金協力を、2012年5月までに達成した。また、2013年度までにイラク人研修生約6,000人を受け入れた。現在は、同国の自立発展を実現するための支援を続けている。

さらに、日本を始めとする国際社会は、アフガニスタンを再びテロの温床としないよう、同国の自立と地域の安定に向けた国づくりを支援している。2001年から2014年12月までの日本の支援実績は、治安維持能力の向上、反政府武装勢力の社会への再統合、持続可能な開発のための支援の3分野を中心に総額約55億米ドルに達している。

(エ)アフリカ

サブサハラ・アフリカは、依然として深刻な貧困問題に直面している。一方、同地域は、豊富な天然資源や観光資源に恵まれ、人口増加も背景に経済成長率も2001年から2010年までの平均で5.8%を記録しており、将来的な輸入先、市場及び製造拠点として注目されつつある。

日本は2013年の第5回アフリカ開発会議(TICAD V)で表明したODA約1.4兆円を含む官民による最大約3.2兆円の取組の着実な実施に努めている。2014年5月にカメルーンで開催された第1回TICAD V閣僚会合では、過去1年でODA総額約3,400億円やその他の支援約2,000億円を既に実施したと報告した。また、9月にニューヨークで開催された第2回日・アフリカ地域経済共同体(RECs)議長国首脳会合では、5年間で約6,500億円の公的資金によるインフラ整備支援について、1年半で約2,300億円の取組を実施していると報告した。今後も、TICAD Vのフォローアップを含むTICADプロセスを通じ、日アフリカ関係の一層の強化に努めていく。

また、日本は、西アフリカにおけるエボラ出血熱流行の初期段階から、切れ目ない支援を行っている。二国間で又は国際機関などを通じ、個人防護具の供与を含む総額5,000万米ドル以上の緊急人道支援を実施しているほか、世界保健機関(WHO)を通じて専門家を派遣している。11月には、これに加えて、新たに最大1億米ドルの支援を行うことを表明した。また、日本は、全ての人が基礎的な保健医療サービスを享受できる保健システム構築のための「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」を推進している。今後は、UHCに基づき、西アフリカの保健システムの再構築にも中長期的に取り組んでいく。

(3)適正かつ効果的なODA実施のための取組

ODAの実施に当たっては、国民への情報公開を積極的に進めるとともに、案件の計画、実施、案件終了後の評価、その後のフォローアップの各段階で透明性を確保し、効率的で効果的な援助とすることが極めて重要である。このため、以下のような取組を行っている。

ア 適正なODA実施のための取組

開発協力適正会議を設置し、無償資金協力、有償資金協力や技術協力の新規案件形成のための調査実施に先立ち、外部有識者と外務省・JICAの担当部署との間で調査内容などについて意見交換を行い、ODA事業のより一層の効果的な実施と透明性の向上を図っている。

また、ODAは、国民の税金を原資としており、ODA事業に関連して不正行為が行われることは、援助の適正かつ効果的な実施を阻害するのみならず、ODA事業に対する国民の信頼を損なうものであり、絶対に許されない。残念ながら2014年にはODAをめぐる不正・腐敗の事案が発生したため、外務省とJICAは、不正情報窓口の強化や、不正に関与した企業に対する措置の強化を決めた。

イ 効果的なODA実施のための取組

被援助国の課題やニーズを踏まえて、効果的で効率的な援助を行うため、国別援助方針を策定している。原則として全ての援助対象国について策定することとしており、2014年12月現在、106か国の方針を策定している。

また、被援助国との協議などを通じて特定の開発課題の解決に向けた目標を設定した上で、その目標達成に必要な具体的なODA案件を導き出していくプログラム・アプローチの強化に取り組んでいる。

なお、PDCAサイクル強化の観点からプロジェクト型無償資金協力に体系的数値目標を導入したことが、6月の行政改革推進会議において事業改善のグッドプラクティスの1つとして評価された。

2014年7月にDACが発表した日本の開発協力相互レビューにおいては、明確なビジョン、防災や保健分野などでのリーダーシップ、多様なスキームの活用、三角協力の取組などが高く評価された。一方、今後の課題として、ODAの増額、開発に関する国内の意識向上と参画の拡大などの必要性が指摘された。

ウ ODAに関する情報公開の推進に向けた取組

ODAの質を高めるためには、ODAの評価から得られた知見を次の政策立案や事業実施に活かしていく必要がある。外務省は、外部有識者による評価を実施しており、その評価結果を関係者間で共有し、活用している。また、事業の透明性を高める観点から、JICA事業について、JICAのホームページ上の「ODA 見える化サイト」で、案件の現状や成果などを公表している。同サイトには、2014 年12月末時点で、合計2,960件の案件が掲載されている。

ODAの実施に当たっては国民の理解と支持が不可欠であり、効果的な情報の発信と国民の理解促進に努めている。2014年は、日本がODAを開始してから60周年の節目の年であった。これを機に10月に東京で開催した日本最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN2014」や、11月に東京で開催した「国際協力60周年記念シンポジウム」を始め、幅広い層の人々に届くことを目指す広報を実施した。2014年の外交に関する世論調査(内閣府実施)では、2011年の前回調査と比較して、開発協力を積極的に進めるべきとの回答が増加した。今後とも、積極的な情報提供に努めていく。

1954年。戦後間もない日本は、コロンボ・プラン(1)への加盟を通じて、国際協力への第一歩を踏み出しました。以来60年間、自助努力支援、持続的経済成長、人間の安全保障という3つの特色の下、約190か国・地域に、約42兆円の支援を行い、約13万6,000人の専門家と約4万7,000人のボランティアを派遣し、約54万人の研修員を受け入れてきました。

その一方で、忘れてはならないのは、今では援助大国となった日本もかつては世界銀行(WB)を始めとして国際社会から支援を受けていたという事実です。2014年に50周年を迎えた東海道新幹線を始め、東名・名神高速道路、「黒四ダム」など、私たちの生活の基盤を支えるインフラは、世界からの融資を元に作られました。この融資を日本が全て返却し終わったのは、1990年というまだ最近のことです。

日本には古くから、誰かから受けた恩をその人ではなく別の人に送ることで、社会全体が恩恵するという「恩送り」という言葉があります。今も日本が続けている支援は、この「恩送り」の実践といえるでしょう。

こうした真摯な国際貢献の姿勢もあり、2014年3月に実施したASEAN諸国での世論調査では、最も多くの人が信頼できる国として日本を挙げ、9割近くの人々が日本の経済・技術協力は自国の発展に役立ったと考えているとの結果になりました。日本はこれからもODAを外交の重要な手段として活用していきます。

インド洋に浮かぶモルディブ共和国は、2004年、スマトラ沖地震で発生した津波に襲われました。このとき被害を最小限に食い止めたのが、日本の支援で整備された護岸。さらに、日本はいち早く漁業や農業、地方行政分野などで復興事業を支援し、港湾・下水道などのインフラ復旧も行いました。

2011年の東日本大震災では、多くの開発途上国を含む世界の160以上の国・地域から支援が日本に寄せられました。モルディブからもツナ缶約70万缶の寄付、首都マレの市民2万人が参加した被災者支援のウォーキング大会の開催、義援金を募る24時間テレビの放映など様々な支援と連帯が寄せられ、心温まるつながりを再確認することとなりました。

1 アジア太平洋地域の国々の経済社会発展を支援する国際機関で、1951年に活動を開始した。日本も加盟国として、1955年から研修員受入れや専門家の派遣といった技術協力を行った。