2 中国・モンゴル等

(1)中国

ア 日中関係

中国は東シナ海を隔てた隣国であり、相互依存的な経済関係や頻繁な人的・文化的交流を有し、非常に緊密な関係にある。同時に、日中両国は政治・社会的側面において多くの相違点を抱えており、緊密な関係にあるがゆえに時に両国間で摩擦や対立が生じることは避けられない。個別の問題があっても、関係全体に影響が及ばないようにコントロールしていくことが重要であるとの考えに基づき、日中両国は、2006年10月の「日中共同プレス発表」において「戦略的互恵関係」の構築に合意した。それ以来、両国は、首脳間で繰り返し「戦略的互恵関係」を推進することを確認してきた。また、首脳相互訪問を始めとするハイレベル交流を実施し、二国間・多国間での具体的協力を進め、「戦略的互恵関係」を具体化する取組を進めていた。

しかし、2012年9月の日本政府による尖閣諸島三島の取得・保有に対して、中国側は独自の主張を強め、公船の恒常的な派遣といった「対抗措置」を講じている。また、中国側がハイレベルの交流を含む政府間協議を始め、民間の交流事業や企業活動を延期・中止するなどしたことにより、日中関係に深刻な影響が発生した。

(ア)首脳間の対話

a 核セキュリティ・サミットにおける日中首脳間の懇談

3月27日、野田総理大臣は、核セキュリティ・サミットに出席するために訪問中のソウルにおいて、胡錦濤国家主席との間で懇談を行い、北朝鮮情勢等について意見交換を行った。

b 日中韓サミット出席における日中首脳会談

5月13日、日中韓サミット出席のため北京を訪問中の野田総理大臣は、温家宝国務院総理との間で日中首脳会談を行った。両国首脳は、前年12月の野田総理大臣の訪中において達成した成果について、その後着実に進展が図られているとの認識で一致した。野田総理大臣は、互いの発展は日中両国、地域及び国際社会に大きなチャンスをもたらすものであり、今後も日中が共に発展し、地域・国際社会で更に建設的な役割を果たすことが重要との考えを改めて述べた。また、両国首脳は、4月の北朝鮮によるミサイル発射、海洋に関する協力、東日本大震災を受けた協力などについて意見交換を行った。

c APEC首脳会議における日中首脳間の懇談

9月9日、アジア太平洋経済協力(APEC)関連首脳会議に出席するため、ウラジオストク(ロシア)を訪問中の野田総理大臣は、胡錦濤国家主席と懇談を行った。野田総理大臣からは同月7日に雲南省で起きた地震被害に対するお見舞いを述べ、両首脳は、現下の日中関係について、短時間の意見交換を行った。

| 2月 | 直嶋正行総理特使訪中(於:北京) |

|---|---|

| 3月 | 日中外相電話会談 核セキュリティ・サミットの際の日中首脳間の懇談(於:ソウル) 日中社会保障協定第3回政府間交渉(於:北京) 第15回日中領事当局間協議(於:北京) |

| 4月 | 日中韓外相会議の際の日中外相会談(於:北京) 第13回日中漁業委員会(於:東京) |

| 5月 | 山口壯外務副大臣訪中(於:北京) 日中韓サミットの際の日中首脳会談(於:北京) 第1回日中高級事務レベル海洋協議(於:杭州) |

| 6月 | 日中戦略対話(於:東京) |

| 7月 | 第13回日中民間緑化協力委員会(於:内モンゴル自治区) ASEAN関連外相会議の際の外相会談(於:カンボジア・プノンペン) 第2回日中テロ対策協議(於:仙台) 日中開発協力政策対話(於:北京) |

| 8月 | 第14回日中科学技術協力委員会(於:東京) 山口外務副大臣訪中(於:北京) |

| 9月 | APEC首脳会議の際の日中首脳の懇談(於:ロシア・ウラジオストク) APEC首脳会議の際の日中外相の懇談(於:ロシア・ウラジオストク) 第10回日中環境保護合同委員会(於:北京) 国連総会の際の日中外相会談(於:ニューヨーク) |

(イ)尖閣諸島をめぐる情勢

a 2012年9月以前の状況

尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本は、1885年以降再三にわたる現地調査を行い、清朝の支配が及んでいる痕跡がないことを確認の上、1895年1月に日本の領土に編入した。その後、日本政府の許可に基づき、尖閣諸島において鰹節(かつおぶし)製造等の事業経営が行われ、多数の日本人が同諸島に居住した。第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約によって尖閣諸島は米国の施政権下に置かれた。この間、中国及び台湾は何ら異議を唱えていない。

1968年に行われた国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の学術調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性ありとの指摘がなされ、尖閣諸島に対する注目が集まり、その後1970年代に入ってから中国・台湾が尖閣諸島に関する独自の主張を行うようになった。

2008年12月、中国政府が公船2隻を意図的に尖閣諸島周辺の領海に長時間侵入させる事案が発生し、また、2010年9月の尖閣諸島沖領海内中国漁船衝突事件以降、中国政府は頻繁に公船を周辺海域で航行させるようになり、領海侵入事案も複数回発生した。このような背景の中で、2012年4月、石原慎太郎東京都知事が、東京都が尖閣三島(魚釣島・北小島・南小島)を購入し、利活用する考えを表明した。また、8月15日には香港の抗議船が魚釣島周辺領海に侵入、活動家7名が魚釣島に上陸し、現行犯逮捕され、退去強制処分を受けるという事案が発生した。

b 9月の政府による尖閣三島の取得以降

2012年9月11日、日本政府は尖閣三島の所有権を民間人から取得し、これを国有財産として保有した。これに対して、中国政府は独自の主張に基づく言動を強め、独自の「領海基線」の設定や「領海基線」座標図・海図の国連への寄託、島への独自の「命名」といった一方的な「措置」を講じ、また、独自の主張に基づく「白書」を作成するなど国際社会に対する各種の宣伝を展開した。さらに、荒天時を除き、ほぼ連日中国公船が尖閣諸島周辺海域を航行し9月11日以降年末まで20回に及ぶ領海侵入が繰り返された。尖閣三島の取得直後には、中国各地で大規模な反日デモが発生し、その中で日本人に対する暴力行為、日本企業や日本の公館に対する破壊といった物理的被害も生じた。

楊潔篪(ようけつち)外交部長は、9月28日に行われた国連総会一般討論演説において、日本政府は日清戦争の中で尖閣諸島を盗み取ったといった、根拠のない中国独自の主張を展開した。これに対し、日本政府は直ちに答弁権を行使し、尖閣諸島は日本固有の領土であり、中国独自の主張は根拠がないとする日本の立場を主張して反論した。また、11月6日に行われたアジア欧州会合第9回首脳会合(ASEM9)においても、楊潔篪外交部長は尖閣諸島に関する独自の主張を展開したため、野田総理大臣から尖閣諸島に関する日本の基本的立場を明確に述べ、中国独自の主張は全く受け入れられないと反論した。

12月13日には、中国国家海洋局所属固定翼機が尖閣諸島上空の日本領空を侵犯したが、中国政府航空機が日本領空を侵犯するのはこれが初めてであった。また、12月14日、中国は大陸棚限界委員会(CLCS)に東シナ海における大陸棚延長申請を行ったが、その際に提出した地図において尖閣諸島周辺に中国の領海基線を表示し、尖閣諸島に中国名を付すなどしていた。これに対して、日本は、CLCSが申請を検討しないよう求める国連事務局宛ての口上書の中で、尖閣諸島に関する日本の立場を表明した(詳細については第3章第3節1(3)エ 海洋(大陸棚)参照)。

これら中国政府の独自の主張に基づく言動は日本として決して受け入れられるものではなく、日本はその逐一について抗議を行い、日本の基本的立場を明確に伝えてきている。日本としては、引き続き冷静かつ毅然として対応し、中国側に対して事態をエスカレートさせないよう求めていく。

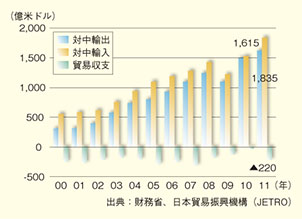

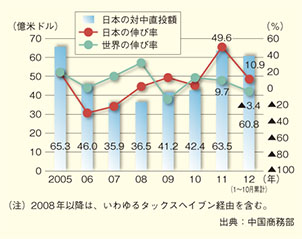

(ウ)日中経済関係

日中間の貿易・投資などの経済関係は、ますます緊密化し相互依存が深まっている。2012年の貿易総額(香港を除く。)は約3,337億米ドルであり、中国は、日本にとって6年連続で最大の貿易相手国となっている。また、中国側統計によると、日本の対中直接投資(約73.8億米ドル、2012年)及び進出企業数(2万2,790社、2011年末)は、いずれも中国において第1位の規模となっている。

2011年12月の日中首脳会談では、経済分野での協力を更に進め、互恵的経済関係を質的に高めることで一致したところであり、これを踏まえ、2012年の両国経済関係においても、様々な進展が見られた。例えば、5月に日中韓投資協定が署名され、11月には日中韓FTAの交渉開始が合意されるなど、経済連携の取組が大きく前進した。また、6月に円と人民元の直接取引が開始されるなど金融協力が強化された。さらに、8月にオープンスカイの段階的実現が合意されるなど航空分野の協力も進展した。

一方、尖閣諸島をめぐる日中関係の緊張は経済面においても様々な影響を及ぼした。9月に中国各地で発生したデモが一部の地方で暴徒化したことにより、数十社の日本企業が、総額数十億円から100億円程度の損害を被った。政府としては、損害を被った日本企業の意向も踏まえつつ、中国側に対し、①再発防止、②不法行為を行った者に関しての迅速な捜査と厳正な処罰、③救済について中国国内法に基づく適切かつ公正な措置が迅速にとられることを求めている。また、9月の反日デモを契機として日本製品の不買などが生じ、日系自動車メーカーを中心に日系企業の売上げに顕著な落込みが見られたほか、訪日・訪中観光客が減少するなど観光面でも影響が生じている。年末にかけて、売上げの回復などが見られたが、依然予断を許さない状況であり、政府として引き続き注視していく。

貿易上の個別の懸案に関しては、中国のレアアースに対する輸出規制措置について、日・米・EUの申立てにより、7月、WTO紛争解決機関(DSB)においてパネルが設置された。また、中国による日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するアンチ・ダンピング(AD)措置について、12月、中国に対し世界貿易機関(WTO)協定に基づき協議要請を実施した。

(エ)両国民間の相互信頼の増進

a 日中間の人的交流の現状

日本と中国の人的交流は、2012年は延べ約495万人(訪日者数延べ約143万人、訪中者数延べ約352万人)で、訪日者は約10万人増加(前年比)し、訪中者は約14万人減少(前年比)した。日中間の人的往来の更なる促進のため、7月には、岩手県、宮城県、福島県を訪問する中国人個人観光客に対して、数次査証の発給を開始した(第4章第1節1(1)ビザ(査証)参照)。

b 2012「日中国民交流友好年」

日中両国は、国交正常化40周年である2012年を「日中国民交流友好年」とし、全面的な国民間交流を推進した。親善大使に俳優の関口知宏さん、アイドル歌手グループのAKB48が就任したほか、「スーパー夏祭りin北京2012」(2012年9月1日から2日、於:北京)、「中国縦断ふれあいの旅」(2012年7月30日から8月12日、於:雲南省・貴州省・四川省)、「中国文化祭」(2012年9月7日から9日、於:東京)などの交流イベントが実施された。尖閣諸島をめぐる情勢の影響もあり、中国側が実施予定であった様々な交流事業は中止・延期となったが、年間で600件を超える認定行事が実施された。

c 日中青少年交流

日中両国は、青少年交流の重要性を確認し、2011年12月、日中青少年交流活動に関する覚書に署名し、日中国交正常化40周年である2012年に5,000人規模の青少年交流を更に促進するべく努力することで一致した。

このような取組の一環として、日本政府は、東日本大震災からの再生に関する中国の理解増進を図り、大震災からの復興を促進するため、新たに中国側との間で「キズナ強化プロジェクト」を実施し、約1,500人の高校生、大学生などの招へいと派遣を実施した。招へい事業に参加した学生たちは、被災地における交流プログラム参加、被災地視察などを行い、日本の被災地の実情に理解を深めた。派遣事業では、被災地の青少年が派遣先で日本の復興状況を発信することにより、中国における日本の復興状況に対する理解の増進に努めた。また、各種交流・視察などを通じて、参加者の間で相手国に対する理解を深めるとともに、今後の日中関係の在り方などについて活発な意見交換などが行われた。

d 各分野における交流

日中関係の更なる発展のため、日本政府は、高校生など次世代を担う青少年を日本に招へいしているほか、中国の中央政府及び地方政府の指導者、政・経・官・学などの各界において一定の影響力を有する者、次世代の指導者などの様々なレベル・分野の人材を日本に招へいし、幅広い関係構築・強化に努めている。2012年には中央党校幹部、中国共産党中央対外連絡部幹部などの招へいを実施した。参加者は、日本の各界や有識者との率直な意見交換や視察などを行い、これらの交流を通じて、招へい者との良好な関係が構築され、日本に対する正確な理解が促進された。

(オ)個別の分野における対話と協力の強化

a 東シナ海を「平和・協力・友好」の海とするための協力

日中両国の海洋問題に関する全面的で定期的な協議メカニズムとして2011年12月に日中首脳会談で立ち上げに合意した「日中高級事務レベル海洋協議」の第1回会議が、5月、杭州(中国)で両国合わせて17の省庁・部局が参加して、実施された。第1回会議では、日中両国の海洋関係部門が参加し、海洋をめぐる諸問題について意見交換を行った。このように両国海洋機関が一堂に会して議論を行い、相互信頼の増進と協力の強化を図ることは極めて重要であり、こうした取組が継続されることが期待される。

また、東シナ海資源開発に関する2008年6月の合意については、合意を実施するために必要な国際約束締結交渉が2010年7月に開始されたが、同年9月に中国側が第2回交渉を一方的に延期して以来、進展が得られていない。2012年5月の日中首脳会談において、野田総理大臣から温家宝国務院総理に対して、同交渉の早期再開を改めて強く要請した。

b 東日本大震災を契機とした協力

中国による日本産品の輸入規制や福島県などへの渡航制限に関しては、2011年12月の日中首脳会談における東日本大震災を契機とした協力の合意を踏まえ、2012年に、更なる具体的な取組が進められた。2月から3月まで北京、上海、香港において、「元気な日本」展示会を開催し、約16万6,000人の来場を得て、日本産品の安全性のアピールに努めた。2月には、中国から崇(すい)泉(せん)商務部国際貿易交渉副代表を団長とする復興支援・貿易投資視察団が訪日し、視察などを通じて被災地域の復興ぶりをPRした。5月の日中首脳会談においては、中国による日本産品の輸入規制や福島県などへの渡航制限の一層の緩和を改めて要請し、政府として、引き続き、中国側による措置の緩和を働きかけた。

c 地域・地球規模の課題に関する対話・協力

日中両国は、世界の主要国として、地域・地球規模の課題に関する対話や協力を強化することで一致している。

5月の日中首脳会談では、両国首脳は、国際通貨基金(IMF)の資金基盤とチェンマイ・イニシアティブ(CMI)の強化に関する合意において日中両国が果たした重要な役割を評価するとともに、今後日中両国が連携し、これら合意を着実に実施することで一致した。また、野田総理大臣は、日米中3か国の戦略的安定が重要との観点から、日米中対話が重要である旨述べた。

また、日本政府は、化学兵器禁止条約(CWC)に基づき、中国における遺棄化学兵器の廃棄処理事業に取り組んできており(1)、2012年末までに約3万6,000発の遺棄化学兵器の廃棄を完了するなど、着実に作業を進展させている。

イ 中国情勢

(ア)中国経済

2012年の中国の名目GDP額は51.9兆元、実質GDP成長率は前年比7.8%増であり、中国政府の年間目標成長率(7.5%)は達成された。同年前半までは、欧州債務危機の長期化や米国経済の回復の遅れなどによる輸出の伸び幅の減少や不動産市場の引締めによる投資の伸び悩みを背景として、減速傾向にあったが、第3四半期以降は、消費を中心に各種指標が上向き、安定化の兆しが見られた。消費者物価については、食品価格の下落などを背景として前年比で2.6%の上昇に留まり、政府の年間抑制目標4%を達成した。外貨準備については、約3兆3,116億米ドルと引き続き過去最高を更新している。

11月の中国共産党第18回全国代表大会(党大会)では、胡錦濤総書記が政治活動報告を行い、経済面については、①2020年までに「小康社会(2)」を実現するためのGDP及び1人当たり国民所得の倍増(2010年比)、②経済構造改革の更なる加速、③環境に配慮した文明の更なる推進などの目標を掲げた。その後、新指導部の発足を経て、12月に行われた中央経済工作会議では、2011年の同会議で決定した「穏中求進」(安定の中に成長を求める)及び「積極的な財政政策と穏健な金融政策」の継続が確認された一方、従来の目標であった「安定かつ比較的速い発展」が「持続的で健全な発展」に置き換えられ、成長の「速度」から「質」及び「効率」に軸足が移されたことが明確になった。また、都市化を消費拡大のための最大の潜在力と位置付け、農民から都市民への転換を進めることを重要任務と位置付けた。

(イ)内政

2月、重慶市で暴力団摘発などに辣腕を振るっていた王立軍(おうりつぐん)副市長が、四川省成都市に所在する米国総領事館に亡命を求めた事件をきっかけに、3月に党中央政治局委員の薄熙来(はくきらい)氏が重慶市の党委員会書記を解任された。その後の調査で、薄夫人が英国人殺害に関与していたことが判明し、8月に執行猶予2年の死刑判決を受け、薄熙来氏も4月に党中央政治局委員及び党中央委員を解任され、9月には党籍と公職の剥奪及び司法機関による処分が決定された。

11月には中国共産党第18回全国代表大会(党大会)を経て、習(しゅう)近(きん)平(ぺい)氏を総書記とする中国共産党の新しい指導部が発足した。新しい党中央政治局常務委員には序列順に、習近平、李克強(りこくきょう)、張(ちょう)徳江(とくこう)、兪(ゆ)正声(せいせい)、劉(りゅう)雲山(うんざん)、王(おう)岐山(きざん)、張(ちょう)高麗(こうれい)の各氏が選出された。胡錦濤氏は党中央軍事委員会主席も退任し、習近平氏は総書記と党中央軍事委員会主席に同時に就任した。また、胡錦濤総書記が行った政治活動報告においては、中国共産党員の腐敗問題につき、解決できなければ「党も国家も亡びてしまう」との強い危機感が示された。

(ウ)外交

中国は、持続的な経済発展を維持し、総合国力を向上させるためには、平和で安定した国際環境が必要であるとの認識に基づき、引き続き全方位外交を展開している。党大会の胡錦濤総書記による政治活動報告において、中国は自らを「世界最大の発展途上国」と位置付け、「終始変わることなく平和的発展の道を歩み、独立自主の平和外交政策を遂行」するとした。

中国は、近隣諸国との間では「善隣友好を打ち固め、互恵協力を深化」させるとしているが、尖閣諸島に関する中国独自の主張に基づき、日本との間で緊張関係を高めたほか、フィリピンやベトナムとの間で艦船が長期間にわたり対峙(たいじ)する事案が生じたりこれらの国で反中デモが発生するなど、2012年も南シナ海の領有権などをめぐって種々の摩擦が生じた。

米国との間では、2月に習近平国家副主席が訪米した。米国側は習近平国家副主席を「今後の中国政治制度の中心人物」と位置付けて接遇し、米中関係を重視する姿勢を示しつつ、発展に伴い生じる中国の責任、人権問題、貿易・通商慣行、透明性などの問題を提起した。これに対し、習近平国家副主席は、米中間における①指導者間の意思疎通、②実務協力の拡大、③核心的利益の相互尊重、④人的交流の強化、⑤マルチ・非伝統的脅威・アジア太平洋協力の5点を提起した。

(エ)軍事

中国は、海空戦力・戦略ミサイルを中心に軍事力の近代化を進めており、2012年9月、中国国防部は空母「遼(りょう)寧(ねい)」の就役を正式に発表した。また、2012年の国防予算は、前年執行額比で11.2%増(2012年予算値)であり、国防費は2桁の伸び率となっている一方で、その細部の内訳や軍事力の近代化について不透明な部分があることが指摘されている。2年に1度の国防白書の発表などは一定の評価ができるが、日本を含む地域・国際社会の懸念を払拭するに足るものではない。日本はハイレベルの往来や対話の場を含む様々な機会を捉え、より一層の透明性向上を中国に対して求めている。

また、2013年1月には東シナ海において中国海軍艦艇による海上自衛隊護衛艦などに対する火器管制レーダーの照射事案が発生した。日本政府は、本事案について、中国側に対し厳重な抗議を行い、説明責任を誠実に果たし、再発を防止するよう求めている。

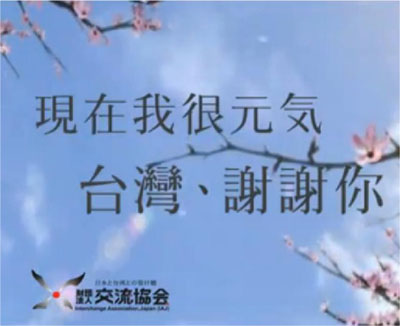

(2)台湾

日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要なパートナーであり、第5位の貿易相手である。このような状況を踏まえ、日台間では、4月に特許ハイウェイ覚書とマネーロンダリング・テロ資金供与防止覚書、11月に電気製品分野の相互承認協力の取決めと産業協力架け橋プロジェクトの協力強化覚書が署名されるなど、経済関係を更に緊密化させるための枠組み作りが進められた。人的往来も活発に行われており、2012年の日台間の短期訪問者数の往来は、過去最高の延べ300万人に達した。また、東日本大震災の1年後に当たる3月には、馬英九(ばえいきゅう)総統らが、台北での追悼・復興レセプションに出席して被災者に黙祷(とう)を捧げるとともに、日本からは、民間窓口機関の交流協会を通じ、台湾各界からの支援に謝意を表明する宣伝広告を行った。

台湾では、国民党の馬英九が2012年1月の総統選挙で再選を果たし、5月から第2期馬英九政権が開始した。経済面では、一部製造分野の需要増加はあるものの、世界的な景気の減速と民間消費の伸び悩みから景気の落ち込みが顕著となり、2012年の成長率は1.26%(速報値)にとどまった。

中国と台湾との両岸関係は、第1期馬英九政権の4年間に「両岸経済協力枠組取決め(ECFA)」を始めとする16の協力文書が作成されるなど、経済分野を中心に結びつきを深めており、8月には新たに「両岸投資保護促進取決め」が署名された。また、両岸直航便の開設と台湾側の中国人観光客の受入れ解禁などにより、2010年以降、中国から台湾への訪問者数が日本から台湾への訪問者数を上回るなど、両岸間の人的往来も増加の一途をたどっている。

なお、台湾も、尖閣諸島について、独自の主張を行っており、民間活動家による上陸を目指す動きや台湾当局船舶による尖閣諸島周辺海域の航行などの事案が発生しているが、日台関係全般に影響を及ぼすような事態には至っていない。

(3)モンゴル

内政では、国家大会議総選挙を控えた1月に、連立政権の一翼を担った民主党が政権を離脱し、6閣僚が辞任した。4月には、エンフバヤル前大統領が国有財産横領などの疑いで逮捕され、1審、2審ともに懲役4年の実刑判決が出たが、その後12月に最高裁公判が開かれた結果、懲役2年6月の判決が言い渡された。

6月に行われた国家大会議総選挙では、初めて導入された比例代表・中選挙区併用制の下、民主党は76議席中31議席を獲得し、単独過半数には至らなかったが、8月に公正連合(人民革命党と民族民主党)と国民勇気・緑の党との連立によるアルタンホヤグ新内閣が発足した。組閣に先立ち、大幅な省庁再編が行われた。

新政権の下、9月に策定された今後4年間の政府行動計画では、①仕事と収入があるモンゴル人(雇用・所得の確保)、②健康で元気なモンゴル人(医療保険分野の改善)、③教養と教育のあるモンゴル人(教育分野の刷新)、④安全な環境にあるモンゴル人((環境保全、国防、外交における)安全の確保)、⑤自由を持つモンゴル人(自由・公正な社会の実現)の5つの柱が打ち出された。

2011年に17.3%の成長を記録したモンゴル経済は引き続き好調で、2012年には12.3%(モンゴル国家統計委員会速報値)の経済成長を達成した。鉱物資源はモンゴル経済を支える柱であり、戦略的鉱床の一つとして世界的有数の埋蔵量を有するタバン・トルゴイ炭田の開発には、各国からの関心が高まっている。

2012年は日本とモンゴルとの外交関係樹立40周年の記念の年に当たり、両国の官民が一体となって緊密に協力し、双方で様々な記念行事が実施され、共通外交目標である「戦略的パートナーシップ」構築に向けて、互恵的・相互補完的な関係深化のための取組みが促進された年でもあった。1月の一川保夫防衛大臣、齋藤勁官房副長官のモンゴル訪問、3月のバトボルド首相の訪日、9月の国連総会時に行われた野田総理大臣とエルベグドルジ大統領との首脳会談、アルタンホヤグ新内閣発足後に外相として初めての二国間会談のため9月に訪日したボルド外相と玄葉外務大臣との外相会談など、前年に引き続き、両国政府間で頻繁なハイレベル対話の機会が維持された。

3月に行われた野田総理大臣とバトボルド首相との首脳会談後には、共同新聞発表が行われ、タバン・トルゴイ炭田開発において日本企業参画を確保する政策をとることが公表された。また、両国経済関係の一層の強化を図るべく、3月の首脳会談において日・モンゴルEPA交渉の開始が合意され、6月には第1回交渉がウランバートルで、12月に第2回交渉が東京で実施された。

今後も自由、民主主義、市場経済といった共通の価値を共有するモンゴルとの間で、経済関係や人的交流の拡大を含めた両国間の更なる友好関係の発展を進めていく。

1 中国の領域内に遺棄された旧日本軍の化学兵器は、これまで、北は黒龍江省から南は広東省までの広い範囲で約5万発が確認されており、また、吉林省敦化市ハルバ嶺地区には約30万発から40万発が埋設されていると推定されている。日本政府は、日中共同で現地調査を行うとともに、中国政府の協力の下、江蘇省南京市や河北省石家荘市での移動式処理施設による廃棄処理事業や各地での発掘回収事業を進めてきた。ハルバ嶺においては、発掘回収作業に着手するとともに廃棄処理のための準備を進めている。

2 いくらかゆとりのある社会。