1 日本社会の国際化への対応

(1)ビザ(査証)

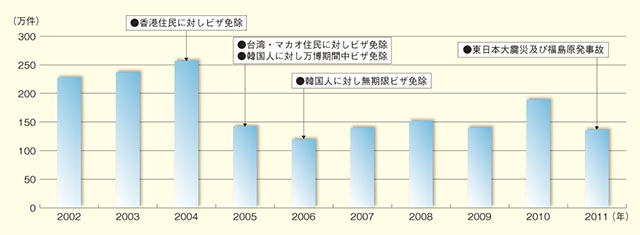

外務省は、政府による規制緩和や観光立国への取組を踏まえ、ビザ発給の円滑化(標準処理期間の制定、旅行代理店を通じた代理申請の受理、数次ビザ発給対象者拡大など)に努めている。また、一部の国・地域については、観光や商用のためのビザを免除しており、現在、その対象は61の国・地域に上っている。

また、2011年3月に発生した東日本大震災を受けて、外務省は、同年11月から特に被害が甚大であった岩手県、宮城県、福島県の東北三県に対する復興支援策として、東北三県を訪問する外国人に対するビザ発給手数料を免除する措置を継続しており、被災地を訪れる外国人観光客等の増加を図っている。(2011年11月から2012年12月までに約9,900件のビザ発給手数料を免除。)

中国については、2000年から団体観光客向けにビザを発給しており、2009年7月からは、一部の在外公館において、十分な経済力を有する者とその家族に対して個人観光ビザを発給していたが、2010年7月には、その対象を「一定の職業上の地位及び経済力を有する者とその家族」に拡大した。さらに、2011年9月には「一定の職業上の地位」の要件を撤廃し、「一定の経済力を有する者とその家族」にまで拡大した。また、2011年7月からは、沖縄を訪問する中国人観光客を対象とした「沖縄数次ビザ」の運用を、2012年7月からは東北三県(岩手県・宮城県・福島県)を訪問する中国人個人観光客を対象に数次ビザ発給の運用も開始し、日中間の人的交流の発展に努めている(沖縄数次ビザは、2011年7月から2012年12月までに約2万7,000件、また、東北三県数次ビザは、2012年7月から12月までに約500件発給)。また、成長著しいASEAN諸国については、2012年6月からタイ、9月からはマレーシア及びインドネシアからの観光客などを対象として数次ビザの発給を開始している(2012年12月までに、タイ人に対し約1万1,000件、マレーシア人に対し約1,300件、インドネシア人に対し約1,000件発給)。

医療分野においては、2011年1月から新たに創設した「医療滞在ビザ」の発給を開始した。これにより、治療などの目的で訪日する外国人患者・受診者及び同伴者等に対し必要に応じて数次ビザの発給が可能となるなど、更なる利便性の向上が実現している。また、外務省は、優秀な海外人材の受入れを促進するために、2012年5月に導入された高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置を踏まえ、「高度人材ビザ」を新たに創設し、高度人材の日本への受入れの促進を図っている。

日本経済の活性化や人的交流の促進のために迅速な査証発給、数次査証や査証免除の拡大等が求められる一方、日本の利益を害するおそれのある外国人の入国を阻止するために厳格な査証審査も重要である。在外公館における査証業務の増大に伴い、人員の拡充、査証審査のためのオンラインシステムの整備等、審査体制強化が重要な課題となっている。

(2)外国人受入れをめぐる取組

2008年のリーマン・ショックを契機に、日本に長期滞在する外国人の数は減少してきており、震災の影響もあって、日本に長期滞在し、日本の活力の担い手となるような外国人の日本離れが懸念されている。今後は、少子高齢化や人口減少が進行しつつある日本の活力となるべき人材を国内外を問わず確保していくことが一層重要となっている。こうした点も踏まえ、外務省は、外国人の受入れや社会統合に関して、国際シンポジウムや国際ワークショップを開催している。2012年3月の国際ワークショップ(外務省、明治大学、国際移住機関共催)では、「東日本大震災時の在留外国人への支援」及び「東日本大震災後の外国人の受入れの在り方」とのテーマの下に、大規模災害時の在留外国人への支援について、経験や教訓の共有を図った。さらに、大震災や原発事故などにより外国人の日本離れが懸念されている状況を踏まえ、留学生や高度人材を含めた、幅広い視点からの外国人受入れ問題の具体的な課題について、議論を行った。