1 日本経済再生に向けた取組

(1)経済連携協定(EPA)・自由貿易協定(FTA)交渉の推進

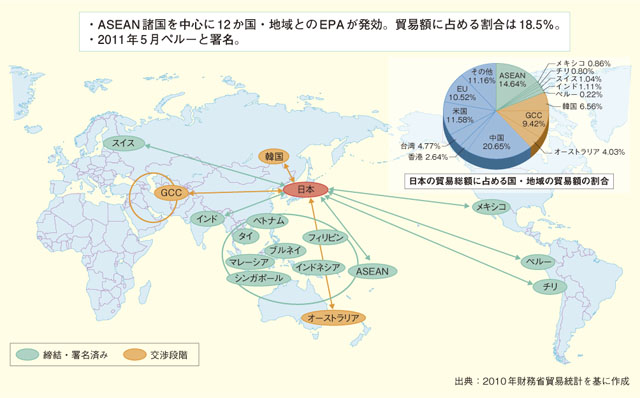

EPA及びFTAは、物品の関税やサービス貿易の障壁などを削減・撤廃し、投資の保護・促進やビジネス環境の整備などを行うことを通じて、海外の成長市場の活力を日本の成長に取り込み、日本の経済的繁栄の基盤を強化する効果がある。日本は、アジア太平洋諸国を始め、世界の国々との間でEPA及びFTAの交渉を積極的に推進し、これまでに12の国・地域との間でEPA及びFTAを締結してきた。2011年5月には、ペルーとの間でEPAに署名した。2010年11月に閣議決定された「包括的経済連携に関する基本方針」は、世界の主要貿易国との間で、世界の潮流から見て遜色のない高いレベルでの経済連携を進め、同時に、そのために必要となる競争力の強化などの抜本的な国内改革を先行的に推進することを決定した。また、この閣議決定で、アジア太平洋地域内の二国間EPA、広域経済連携及びAPEC内における分野別取組の積極的な推進に向け主導的な役割を果たし、アジア太平洋地域における21世紀型の貿易・投資ルール形成に向けて主導的に取り組むことを決めた。

2011年3月の東日本大震災後も、この基本方針に基づき、日豪EPA交渉を推進し、日韓EPA、日EU・EPA、日中韓FTAなどの交渉の早期再開・立ち上げに向けて取り組むなど、より幅広い国々と高いレベルの経済連携の締結に向け、戦略的かつ多角的に外交交渉を進めている。

FTAAPに向けた道筋の中で既に交渉が開始されているTPP協定については、上記基本方針に基づき、情報収集及び国内での検討・議論が進められてきたところであるが、2011年11月、野田総理大臣は記者会見で、TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入ると述べ、同月のAPEC首脳会議の際に、その旨を関係国に伝えた。また、同月に開催されたASEAN関連首脳会議においては、野田総理大臣から、TPPだけではなく、ASEAN+3、ASEAN+6を基礎とした経済連携の枠組み作りにも、日本が先頭に立って貢献することを主張し、多くの国から賛同を得た。

ア 2011年以降に発効したEPA(インド)

10億人を超える人口を有する潜在的な大市場であるインドとの経済関係強化は両国に利益をもたらすとの考えに基づき、2007年1月にEPA交渉を開始し、2010年10月のシン首相訪日時の日・インド首脳会談の際に、両国首脳間で交渉完了が確認された。

2011年2月に、前原外務大臣とシャルマ商工相が協定へ署名し、同年8月に発効した。

イ 交渉が完了したEPA(ペルー)

ペルーからの強い要望も踏まえ、2009年4月に日・ペルー首脳電話会談で、ペルーとのEPA交渉の開始を決定した。2009年5月から2010年11月までに7回の正式会合と中間会合が開催され、2010年11月、横浜APECの際の日・ペルー首脳会談において、両首脳がEPAの交渉完了に関する共同声明に署名した。2011年5月には、松本外務大臣とフェレイロス通商観光相が協定へ署名した。

ウ 交渉中などの協定(韓国、GCC、オーストラリア)

(ア)韓国

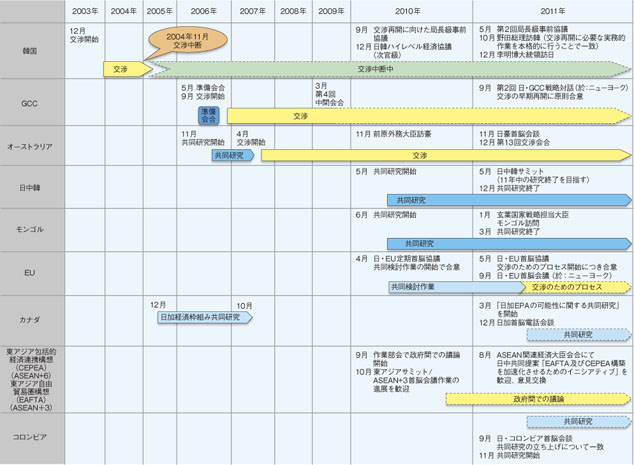

日本の隣国であり、貿易・投資を含む経済の相互依存関係が強い韓国とのEPAは、両国に安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらすとの考えに基づき、2003年12月に交渉を開始した。その後、双方の立場の違いから、2004年11月以降、交渉が中断しているが、交渉再開に向け、これまで以下のとおり様々な協議等を行った。

2008年4月の日韓首脳会談で日韓EPAの重要性について一致し、同年及び2009年に、交渉の再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議を4回開催した。2010年5月の日韓首脳会談では、交渉再開に向けたハイレベルの事前協議を行うことで一致し、同年9月及び2011年5月に局長級の事前協議を行った。2011年10月に韓国を訪問した際、野田総理大臣から、可能な限り早期に日韓EPA交渉再開に合意したいと述べ、日韓双方で交渉再開に必要な実務的作業を本格的に行うことで一致した。

(イ)湾岸協力理事会(GCC(1))

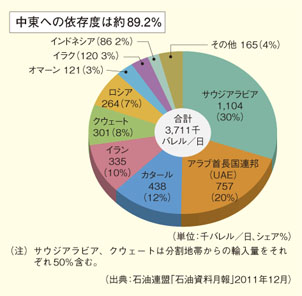

日本に対する原油供給国として極めて重要な位置を占めるGCC諸国との間で、より一層の経済関係強化を図る観点から、2006年9月にFTA交渉を開始した。2009年以降、GCC側の都合で交渉は延期されてきたが、2011年9月に第2回日GCC戦略対話が開催され、交渉の早期再開に原則合意した。

(ウ)オーストラリア

エネルギーや食料の主要な供給国という経済面のみならず、政治・安全保障の面でも密接な関係にあるオーストラリアとは、同国からの強い要望を踏まえ、2007年4月にEPA交渉を開始し、2011年12月までに13回の交渉会合を行った。

エ 共同研究など

(ア)モンゴル

2010年、石炭や銅など鉱物資源の豊富なモンゴルとの間でEPA官民共同研究を立ち上げ、同年6月及び11月に共同研究会合を開催した。2011年3月に共同研究が終了し、両国首脳に対しEPA交渉の早期開始を提言する報告書を公表した。

(イ)日中韓

2003年以降、日中韓FTAに関する民間研究が行われていたが、2009年10月の日中韓首脳会議を受け、政府関係者の参加を含む産官学共同研究が立ち上げられることとなった。2010年5月から2011年12月までに7回の会合が開催され、第7回会合では、共同研究を完了した旨の共同声明を発表した。共同研究においては、日中韓FTAが三国間の貿易・投資を促進するのみならず、幅広い三国間協力を発展させること、さらには、アジア太平洋地域における経済統合プロセスの進展にも寄与するとの認識で一致した。

(ウ)欧州連合(EU)

2010年4月の日・EU定期首脳協議で設置された合同ハイレベルグループによる「共同検討作業」を踏まえ、2011年5月の日・EU定期首脳協議で、日EU・EPAの交渉のためのプロセスを開始することが合意された。現在、日本政府と欧州委員会は、交渉の範囲等を定める予備交渉(スコーピング作業)を行っており、EPA交渉の早期開始に向けた作業を続けている。

(エ)カナダ

2007年10月に終了した全般的な日加経済関係についての「日加経済枠組み共同研究」は、日加両国は自由貿易協定の可能性を再検討すると結論した。2010年11月の日加首脳会談において、日加間の経済連携へ前向きに対処していくことで一致したことを受け、2011年3月、日加間のEPAの可能性に関する共同研究を開始し、同年中に3回の共同研究会合を開催した。同年12月の日加首脳電話会談では、野田総理大臣から、2012年1月に次回共同研究会合を開催して、共同研究報告書を完成させ、交渉を開始できるよう取り組んでいきたい旨述べたのに対し、ハーパー首相はこれを歓迎した。

(オ)コロンビア

2011年9月の日・コロンビア首脳会談でEPA共同研究の立ち上げについて一致し、11月に共同研究の第1回会合を実施した。

オ 広域経済連携

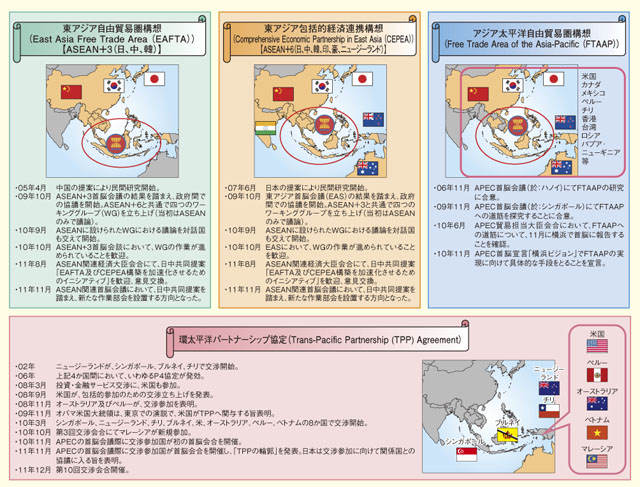

(ア)環太平洋パートナーシップ(TPP)協定

TPP協定は、現在、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム及びマレーシアの9か国で交渉中のFTAである。

2010年11月に決定した「包括的経済連携に関する基本方針」において、TPP協定については、情報収集を進めながら対応していく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始することを決定し、情報収集を開始した。2011年11月には、野田総理大臣は記者会見で、TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入ると述べ、同月12日から13日にホノルル(米国)で開催されたAPEC首脳会議の際に、その旨を関係国に伝えた。TPPについては、交渉参加に向けた協議を通じて、関係国が日本に求めるものについて更なる情報収集に努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、結論を得ていく。

(イ)東アジア自由貿易圏(EAFTA)構想、東アジア包括的経済連携(CEPEA)構想

ASEAN諸国と日中韓の計13か国によるEAFTA(ASEAN+3)構想及びこれらにオーストラリア、ニュージーランド、インドを加えた16か国によるCEPEA(ASEAN+6)構想については、2010年から政府レベルで、4分野(原産地規則、関税品目表、税関手続、経済協力)について作業部会での検討を開始した。その後、2011年8月のASEAN関連経済大臣会合において、日中両国が上記既存の四つの作業部会に加えて、新規に物品貿易、サービス貿易、投資の三つの作業部会を設立することを共同提案したことを踏まえ、2011年11月のASEAN関連首脳会議において3作業部会を設立することで一致した。

(ウ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)

FTAAPは、APEC参加国・地域間の自由貿易圏であり、APECなどで議論されている構想である。2010年11月のAPEC首脳会議において、FTAAPについては、ASEAN+3、ASEAN+6、TPP協定などの現在進行している地域的な取組を基礎として、更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求されるべきであり、その実現に向けて具体的措置をとっていくことで一致した。日本としては、FTAAPの実現に向けて、様々な道があることを踏まえ、TPP交渉参加に向けて関係国との協議だけではなく、ASEAN+3、ASEAN+6を基礎にした経済連携の枠組み作り等にも、先頭に立って積極的に貢献することとしている。

カ 発効済みの協定

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会や分野ごとの各種小委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の一部又は全体の見直しを行う規定があり、発効済みのEPAの活用を促進するために様々な協議が続けられている。例えば、日・メキシコEPAは2008年から再協議が行われ、2011年9月には市場アクセスの更なる改善等を定める改正議定書が署名された。

キ 人の移動

「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき、国家戦略担当大臣の下に設置された「人の移動に関する検討グループ」(副大臣会合)において、看護師・介護福祉士候補者を始めとする海外からの人の移動に関する課題にどう取り組むかについて検討を行い、2011年3月、2009年までに訪日した候補者を対象として、一定の条件の下で1年間の滞在期間延長を認める閣議決定を行った。また、2011年6月には「経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ等に関する基本的な方針」を策定した。

2008年にインドネシアから、2009年にフィリピンからEPAに基づき看護師・介護福祉士候補者の受入れを行っており、これまで1,360名が訪日しているが、2010年の看護師国家試験では合格者3名、2011年看護師国家試験では合格者16名であった。こうした背景の下、政府は、2010年に国家試験に向けた学習支援を強化し、2011年から訪日前日本語研修の実施、国家試験での平易な日本語への置き換え等の用語の見直し、帰国後の支援や再チャレンジ支援(模擬試験、遠隔学習)など様々な受入れ改善のための措置を実施してきている。

2011年10月31日の日・ベトナム首脳会談では、今後二国間で詳細を定める枠組みに基づき、新たに看護師・介護福祉士候補者をベトナムから受け入れることを決定した。

(2)インフラ海外展開

日本が経済成長を維持・増進していくためには、海外の経済成長を日本の成長につなげるよう、海外市場の開拓を積極的に進めていくことが不可欠である。2010年6月に閣議決定された「新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~」は、経済成長に特に貢献度が高いと考えられる国家戦略プロジェクトの一つとして、「パッケージ型インフラ海外展開(2)」の推進を挙げている。また、東日本大震災後に閣議決定された「日本再生のための戦略に向けて」、「政策推進の全体像」(いずれも2011年8月)及び「日本再生の基本戦略~危機の克服とフロンティアへの挑戦~」(2011年12月)も、インフラ海外展開の推進・拡充を明記した。

これらの動きも踏まえて、政府内において「パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合」が開催されている。この閣僚会合では、世界のインフラ需要を踏まえ、新幹線・都市交通、水、エネルギーなどの重点分野を中心に、高い技術水準を有する日本のインフラ整備支援をパッケージとして海外展開していくための議論が重ねられた。2011年には「石炭火力発電」、「インドネシア」、「資源(レアメタル・レアアース)」、「ASEAN連結性」及び「インド」をテーマに5回の会合が行われた。また、総理大臣を始め各省政務レベルによるトップセールスの積極的な推進はもとより、国際協力機構(JICA)海外投融資の再開(2011年3月)、日本貿易保険(NEXI)による貿易保険強化(2011年4月)、国際協力銀行(JBIC)の機能強化及び日本政策金融公庫からの分離(2011年5月)、これまで対象としていなかった国・分野に対する戦略的かつ例外的な円借款の活用(2011年8月)など、政府が一体となり、オールジャパンで民間企業のインフラ海外展開を推進する体制の整備・強化が進められている。

外務省は、インフラプロジェクトに関する情報の収集・集約を行うとともに、JBIC、JICA、日本貿易振興機構(JETRO)などの海外事務所や現地商工会などとの連絡・調整を行う際の窓口となるなどインフラ海外展開に向けた支援を担当する「インフラプロジェクト専門官」を重点国の在外公館(海外にある日本の大使館、総領事館など)に指名し、在外公館のインフラ海外展開支援体制を拡充した(2011年12月現在、49か国57公館122名)。また、各国の事情を的確に把握し、それぞれの需要に応じたインフラの展開を進めるべく、各地域別の大使会議の場などを利用し、情報や問題意識の共有を図っている。

このような官民連携、省庁横断的な取組の結果として、英国における高速鉄道案件の日本企業を中心とするグループの契約交渉再開(2011年3月)、トルコにおける日本企業による通信放送衛星案件(同じく3月)やイズミット大橋建設案件(同年8月)、インドネシアにおける高効率石炭火力発電案件の日本企業を中心とするグループによる受注(同年10月)といった具体的な成果が出てきており、引き続き海外におけるインフラ需要を踏まえつつ、インフラ海外展開を積極的に推進していくこととしている。

(3)経済安全保障

ア エネルギー・鉱物資源

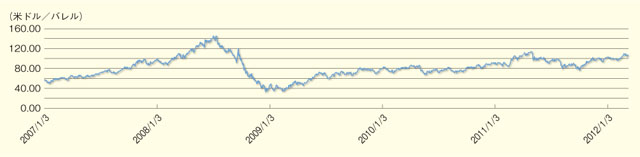

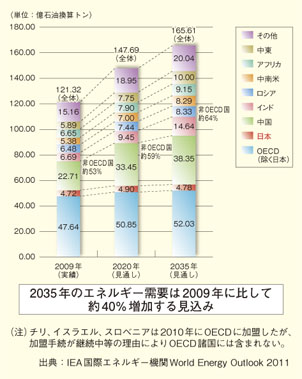

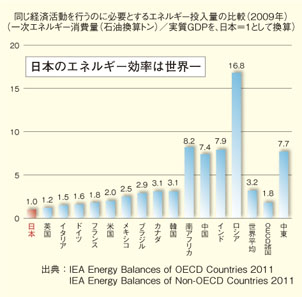

近年、エネルギー及び鉱物資源の価格は、新興国等のエネルギー需要の増加と獲得競争の激化や、資源供給国における資源ナショナリズムの台頭により歴史的に高騰している。また、2011年は、中東・北アフリカ情勢の流動化も受けて、一時下落していた原油価格が再度高騰し、5月には110米ドル超を記録した(3)。レアアース価格も同様に大幅に高騰した。

また、東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故を受けて、天然ガスが当面の主要な代替発電燃料の一つとなり、2011年の日本の液化天然ガス(LNG)輸入は、前年比で輸入量が12%、平均輸入価格が22%増加した。政府内では、震災を受けて「エネルギー基本計画」の白紙からの見直しが行われており、今後のエネルギー政策の方向性として、化石燃料の安定供給体制の一層の強化や、低炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入促進等が示されている。

このような国内外の状況を受け、化石燃料や鉱物資源の安定供給確保、再生可能エネルギーの推進、そのための技術革新を通じたグリーン成長や低炭素社会化の基礎づくりが重要な外交課題となっている。その実現に向けて、資源国・地域との関係強化や供給源の多様化、多国間の国際的な連携・協調等、様々な外交努力を行っている。

(ア)エネルギー・鉱物資源の安定供給確保

a 資源産出国との多層的な協力関係の強化、供給元の多角化及び輸送路の安全確保

エネルギー・鉱物資源の安定供給を確保するために、日本は、官民双方から資源産出国に対する日常的・多面的な働きかけ、首脳及び閣僚レベルの往来、ODAとの連携等を通じて、産出国との多層的な協力関係の強化に取り組むとともに、資源・エネルギー供給元の多角化も図っている。例えば、協力関係強化のために、日本の主要なエネルギー供給地域である中東等、資源産出国・地域の安定などの環境整備に努めている。また、供給元多角化のためには、オーストラリアやロシア等の石油・天然ガス開発・生産や、ベトナムやインドなどにおけるレアアース開発のための官民一体の取組等を行っている。また、原油総輸入量の約9割が通過する中東から日本までの海上輸送路や、ソマリア沖・アデン湾など、国際的に重要な海上輸送路において、近年、海賊事案が多発していることから、航行の安全確保が重要な課題となっている。日本は沿岸各国に対し、海賊の取締能力の向上や、関係国間での情報共有を通じた協力や航行施設の整備を行うほか、ソマリア沖・アデン湾へ自衛隊を派遣して世界の商船の護衛活動を実施するなど、様々な取組を行っている。

b 資源・エネルギーの安定供給に向けた国際的な連携・協力の推進

原油価格の安定化に向けた良好な市場環境形成のための国際的な連携・協力として、2月にサウジアラビアで開催された国際エネルギー・フォーラム(IEF)20周年記念特別閣僚級会合では、IEFを通じた産油国と消費国の対話(産消対話)の構造を一層強化するためのIEF憲章が採択された。日本は同憲章の作成に積極的に参加し、産消対話の強化を通じたエネルギー市場の安定化とそのためのIEF事務局機能の拡充に貢献した。

エネルギーの安定的供給に向けた国際的な連携・協力については、IEAが、リビア情勢の緊迫化による石油供給の途絶の可能性に備え、6月、1974年のIEA設立以降2回しか例がなかった(4)加盟国による協調行動として、6,000万バレルの石油備蓄の緊急共同放出を決定し、日本も約790万バレルの石油備蓄を放出した。また、10月に開催された第23回IEA閣僚理事会では、日本からも関係閣僚が出席し、緊急時対応における中国・インド等IEA非加盟国との間で、協力推進の重要性を確認した。

また、有限な資源・エネルギーの適切な開発・利用に関する「採取産業透明性イニシアティブ(EITI)」(5)に対し、日本は、2011年に初めてEITIマルチドナー信託基金(6)に対する拠出を実施し、5月のG8ドーヴィル・サミットと11月のG20カンヌ・サミットでもその重要性が再確認された。さらに、エネルギー原料・産品の貿易の自由化、通過の促進、エネルギー関連投資の促進・保護などについて規定するエネルギー憲章条約(ECT)についても、日本は、アジア地域における締結国拡大に向けて働きかけを行うなど、積極的な取組を行った。

| (単位:%) | ||||

| 全一次 エネルギー |

石油 | 石炭 | 天然ガス | |

|---|---|---|---|---|

| イタリア | 83.6 | 92.7 | 99.6 | 89.7 |

| 韓国 | 80.7 | 99.2 | 98.2 | 98.6 |

| 日本 | 80.1 | 99.6 | 100.0 | 95.7 |

| ドイツ | 60.1 | 96.3 | 36.2 | 85.5 |

| フランス | 49.5 | 98.6 | 99.2 | 98.0 |

| 英国 | 19.2 | - | 64.1 | 31.2 |

| 米国 | 22.0 | 57.9 | - | 10.4 |

| インド | 25.7 | 80.9 | 14.4 | 21.3 |

| カナダ | - | - | - | - |

| 中国 | 7.6 | 50.3 | - | 4.9 |

| ロシア | - | - | - | - |

注:一次エネルギーに含まれる原子力については、IEAの統計では国産エネルギーとして換算されている。

出典:IEA Energy Balances of OECD Countries 2011

IEA Energy Balances of NON-OECD Countries 2011

(イ)グリーン成長及び低炭素社会化への取組

日本は、国際的な課題である環境・気候変動問題に以前から対応してきたのに加え、東日本大震災以降、エネルギー政策の見直しを行っており、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力、海洋利用等)・省エネ等の推進を通じて、開発途上国を始め国際社会におけるグリーン成長(7)の実現や低炭素社会の促進に向けた貢献を行っている。具体的には、国際的枠組みを通じて、グリーン成長を実現するための様々な手法・経験を共有している。例えば、4月の第1回総会を経て本格的に活動を開始したIRENAにおいて、加盟国である日本は理事国に選出され、議論に積極的に参加したほか、総会に先立つ2月に東京で国際ワークショップを開催し、同機関への各国の参加を促進した。また、ODAを通じて、開発途上国に対し、グリーン成長のための総合戦略の策定、日本の再生可能エネルギー・省エネ関連技術や、これらに伴うシステムの導入等を支援している(詳細については、第3章第2節1(2)「日本の経済成長にも資するODA」及び(3)「気候変動」参照)。

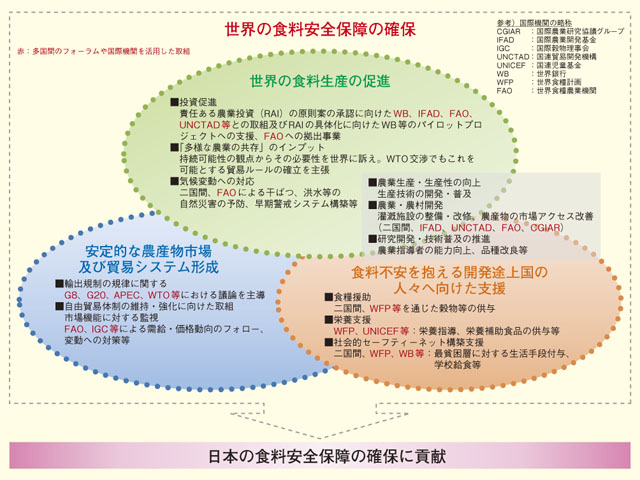

イ 食料安全保障

世界の人口は2050年までに93億人に達すると見込まれ、食料生産を現在の水準から70%増大させる必要があると推測されている。食料供給の多くを輸入に依存している日本にとっては、国内の生産増大を図るとともに、世界の食料生産を促進する等により世界の食料安全保障を強化し、価格の安定を図ることが必要である。また、貿易を通じた食料安全保障の達成のために、安定した農産物市場及び貿易システムを形成する必要がある。

世界では約10億人が栄養不足に苦しんでおり、FAOは、飢餓の水準を1990年から2015年までに半減させるとのミレニアム開発目標(MDGs)の達成は、厳しい状況にあると公表している。2010年夏頃から高騰した国際穀物価格は下落傾向にあるものの、依然として高い水準にあり、このことが現在の食料不安の一因になっている。食料不安に苦しむ開発途上国の人々の窮状を緩和し、MDGsの達成に貢献することは引き続き日本を始めとする国際社会の責務である。

(ア)食料安全保障に関する国際的枠組みにおける協力

2009年7月のG8ラクイラ・サミットにおいて、開発途上国主導の農業開発を実現するために、27か国及び関係国際機関が署名した「世界の食料安全保障に関するラクイラ共同声明」に基づき、日本は、2010年から2012年までの3年間で、インフラを含む農業関連分野において少なくとも30億米ドルの支援を行うことを表明し、着実に実施している。また、日本は11月のG20カンヌ・サミットに至る、農業生産及び生産性の向上、市場情報及び市場透明性の向上等の議論で主導的な役割を果たした。G20は、9月、農産物市場の透明性強化に向けた取組として、「農業市場情報システム(AMIS)」を創設する等の取組を進めた。カンヌ・サミットで、野田総理大臣は、日本は、2003年にASEAN地域で食料の需給情報の分析等を目的に設立された「ASEAN食料安全保障情報システム(AFSIS)」で得た知見や、AFSIS参加国とのネットワーク、「ASEAN+3緊急米備蓄(APTERR)」等の取組を通じ、世界の食料安全保障の確保に貢献している。

(イ)「責任ある農業投資(RAI)」の促進に向けた日本の取組

開発途上国に対する国際農業投資が過熱し、不適切な投資が行われることが、世界の食料安全保障に負の影響を与え得る。これを緩和し、投資の増大によって世界全体の農業開発を推し進めるとの考えから、日本は、投資国、被投資国、現地の人々の三者の利益を調和し最大化するRAIを促進するための行動原則及び国際的枠組みの策定の具体化を提唱し、2010年4月に、「責任ある農業投資に関するラウンドテーブル」を米国等と共催したことを始め、取組を進めてきた。2010年のAPEC食料安全保障担当大臣会合における「APECの食料安全保障における新潟宣言」や、G20カンヌ・サミット最終宣言等にも、「責任ある農業投資のための原則(PRAI)」を支持する内容が盛り込まれるなど、RAIに対する国際的な支持が着実に広まりつつある。また、日本が拠出している世界銀行の開発・政策人材育成基金(PHRD基金)を通じて、RAIの具体化に向けた試験的事業を支援している。

ウ 漁業(マグロ・捕鯨問題など)

世界的な人口増加と食料不足の到来が予想される中、水産資源の持続可能な利用は、これまで以上に重要になっている。日本は世界有数の漁業国、水産物の消費国として、国際的な水産資源の適切な保存管理及びその持続可能な利用のための協力に、積極的な役割を果たしている。

マグロ類は、広い海域を回遊するため、地域漁業管理機関を通じて資源の保存管理が行われているが、一部のマグロ類は資源の減少が深刻になっている。日本は、マグロ類の漁業国であると同時に輸入国として、マグロ類資源の保存管理措置の強化に向けた議論を主導している。例えば大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)は、新たにキハダの漁獲可能量を設定したほか、ICCATのルールに反する漁獲物の流通防止をより確実にするため、クロマグロの漁獲証明書の電子化等について作業を推進していくことを決定した。

捕鯨については、6月の第63回国際捕鯨委員会(IWC)年次会合(於:ジャージー島(英国領チャネル諸島))において、シー・シェパード(8)による日本の鯨類捕獲調査船に対する妨害行為に関して、「海上の安全に関する決議」が採択され、また、IWCの機能改善に向けた「IWCの将来」に関する対話を継続する旨が議長報告書に記載された。日本は、鯨類を含めた水産資源の科学的根拠に基づいた持続可能な利用を図るべきとの立場から、IWCの機能改善に向けても引き続き取り組んでいく方針である。

エ 海洋(大陸棚)

国土面積が小さく天然資源の乏しい島国である日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵されている海底資源は重要である。日本は、海洋における権益を確保するため、2008年11月、国連海洋法条約(9)の規定に従って、総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部会合の決定に基づき、大陸棚限界委員会(CLCS)に対し200海里を超える大陸棚の延長申請を行った。2009年9月、CLCSは日本の申請を審査する小委員会を設置し、以降、審査が続いている。

(4)原発事故に伴う各国の輸入規制措置等への対応

東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、外国においては日本からの輸入品に対する不安が生じ、放射能検査証明書や産地証明書等の添付要求や、通関の際の放射能検査の実施、日本からの輸入の禁止など、検査や規制等の措置が強化される動きが広がった。また、震災直後は訪日外国旅行者数が落ち込み、ビジット・ジャパン事業15重点市場国・地域(10)のうち、インド以外の14の国・地域において日本に対する渡航制限措置がとられた。

こうした状況を踏まえ、外務省では在外公館等を通じて、各国・地域においてとられた措置に関する情報を収集するとともに、透明性をもって国際社会に対して情報を発信するため、国内関係府省庁等とも連携し、情報共有を図りながら、行き過ぎた措置をとる国に対する働きかけを実施してきた。

具体的な取組として、特に日本産品に対する輸入規制に関し、日本の出荷制限よりも広範な規制をとっている国・地域に対して、対象地域・品目の見直しを働きかけている。また、放射線検査証明書提出の要求に対しては、産地証明書による代替等を申し入れている。不当な措置がとられないよう、在外公館を通じて行うとともに、二国間会談や国際会議等の機会に政治レベルでも積極的に行っている。また、東京で、関係府省庁の参加も得て、各国外交団や外国プレス、外資系企業に対する説明を実施しているほか、在外公館においても、関係当局や報道関係者に加え産業界や相手国国民に対し、東京電力福島第一原子力発電所の現状や日本における農産品の検査体制、放射性物質のモニタリング状況、出荷制限に関する情報、日本企業の生産能力の復旧状況、被災地の復旧・復興状況等について、積極的な情報発信を行った。

さらに、在外公館を活用した「地方の魅力発信プロジェクト」の一環として、在外公館を通じて日本産品に関するPR・説明会を開催し、地方自治体や民間企業とも連携しながら、現地のビジネス関係者やプレス等を対象に日本の現状や食産品に関するPR・説明を行っている。また、日本から派遣した専門家による規制当局者などへの直接の働きかけ等を実施するなど、あらゆる機会を捉えて日本産品の魅力についてPR・説明を行っている。

こうした情報発信や働きかけの結果、渡航制限措置については、これまでに措置をとった全てのビジット・ジャパン事業15重点市場国・地域で、措置の内容が緩和され、訪日外国人旅行者数が震災直後の落ち込みから回復しつつある。

日本産品に対してとられた輸入規制措置については、例えば6月13日にカナダが世界に先駆けて規制を解除し、また、中国で11月24日に輸入に必要な証明書の様式が合意され食品・農産品の輸入が一部再開された。そのほか、EUが2012年1月1日以降の規制対象地域から長野県を除外することが決定されるなど、規制緩和の動きも見られ、規制対象地域や品目の縮小等一定の成果が出てきている。しかし、依然として多くの国・地域において規制措置が続いており、引き続き粘り強い働きかけと輸出促進に取り組んでいく。

1 GCCの構成国の以下の6か国。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦。

2 「新成長戦略」において、「パッケージ型インフラ海外展開」として官民連携によるインフラ事業展開を推進している。アジアを中心とするインフラ需要に対して、民間企業の取組を支援し、日本企業が電力、鉄道、水、道路事業などの海外でのインフラ整備をめぐり、施設建設などのハードインフラだけでなく、その事業運営に必要な設備・技術の移転、管理運営に関する人材育成などのソフトインフラ整備まで、パッケージ型で支援する考え方。

3 2008年に過去最高値(1バレル当たり147.27米ドル)を記録し、2009年には世界的な景気低迷を受け一時30米ドル台半ばまで下落していたが、100ドル近くまで再び上昇(いずれもWTI価格。(ニューヨーク商業取引市場の石油指標銘柄であるウエスト・テキサス・インターミディエートの略。北海ブレント、ドバイとともに世界的な指標原油の一つ))。

4 過去2回は、1991年の湾岸戦争及び2005年の米国南部でのハリケーン・リタ及びカトリーナによる被害への対応。

5 石油・ガス・鉱物資源等の開発に関わる採取産業から、資源産出国政府への資金の流れを高めることを通じて、成長と貧困削減につながる責任ある資源開発を促進する多国間協力の枠組み。

6 2004年に、資源国のEITI推進に向けたプロジェクトを支援するため、英国国際開発省(DFID)と世銀の協定締結により発足。主な拠出国は、米国、オーストラリア、英国、スペイン等の12か国及びEC。

7 グリーン成長又はグリーン経済については、第3章第第2節(2)「地球環境問題」、(3)「気候変動」参照。

8 米国に本部を置く、環境保護団体。

9 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)では、沿岸国の領海を越えて200海里までの区域の海底などをその大陸棚と定めるとともに、大陸棚縁辺部が200海里を超えて延びている場合には、海底の地形・地質などが一定の条件を満たせば、沿岸国は200海里を越える大陸棚を設定できるとしている(1海里は1,852メートル)。

10 中国、韓国、カナダ、米国、タイ、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、英国、フランス、ドイツ、ロシア、インド、香港、台湾。