2 国際社会を取り巻く安全保障上の課題

(1)地域安全保障

アジア太平洋地域の安全保障にとって、日米同盟に加え二国間・多国間の安全保障協力を多層的に組み合わせてネットワーク化することは、同地域の安全保障環境の一層の安定化に効果的に取り組む上で、不可欠である。

日本は、このような認識の下、特に、米国の同盟国であり、基本的な価値観や、経済及び安全保障上の利益を共有する韓国及びオーストラリアとは、二国間及び米国を含めた多国間での協力の強化に努めている。また、2010年は、ベトナムとの間で戦略的パートナーシップ対話を開始するなど、伝統的パートナーであるASEAN諸国との安全保障協力の維持・強化にも力を入れている。さらに、アフリカ、中東から東アジアに至る海上交通の安全確保などに共通の利害を有するインドを始めとし、関係各国との協力強化に努めている。

この地域の安全保障に大きな影響力を持つ中国やロシアとの間では、安全保障対話・交流などを通じて信頼関係を増進するとともに、非伝統的安全保障分野などにおける協力関係の構築・発展を図る必要がある。特に、中国との間では、戦略的互恵関係の構築の一環として、様々な分野で建設的な協力関係を強化することが極めて重要との認識の下、国防政策の透明性を含め中国が国際社会においてより責任ある行動をとるよう、同盟国などとも協力して積極的な関与を行っていく。

多国間の安全保障協力については、2010年は、東アジア首脳会議(EAS)への2011年からの米国、ロシアの正式参加が決定され、また拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)が立ち上がるなど活発化している。このような中、日本は、ARFやEASなど既存の地域協力の枠組みに加え、ADMMプラスといった新しい枠組みにも積極的に参加し、多国間の対話や協力にも精力的に取り組んできている。

ARFは、信頼醸成の役割を超えて具体的な協力を行う枠組みへと発展を遂げつつあり、2011年3月にはマナド(インドネシア)において日本とインドネシアの共催で第2回災害救援実動演習を行う予定となっている。同演習は、ASEAN地域共通の課題である大規模災害に対する対応能力の向上という観点から大きな成果が期待されている。この他、2011年2月には日本、インドネシア及びニュージーランドを共同議長として第3回海上安全保障会期間会合(ISM)を東京で開催するといった貢献を行っている。

日本は、政府間対話のみならず、安全保障に関する率直な意見交換の場として民間レベルの対話の枠組みも積極的に活用している。中でも、アジア安全保障会議(通称:「シャングリラ・ダイアローグ」)は、アジア太平洋地域の国防相及び防衛・安全保障分野の政府関係者や有識者が一堂に会し、防衛問題や防衛・安全保障協力に関して議論をする会合となっている。さらに、アジア太平洋安全保障協力会議(CSCAP)は、アジア太平洋地域の域内諸国の信頼醸成及び安全保障協力の枠組みを提供することを目的としている。日本は、こうした民間主催の会合を始めとする各国の安全保障や防衛分野の会議に積極的に参加することにより、アジア太平洋地域の平和と安定のための基盤となる信頼醸成の促進に努めている。

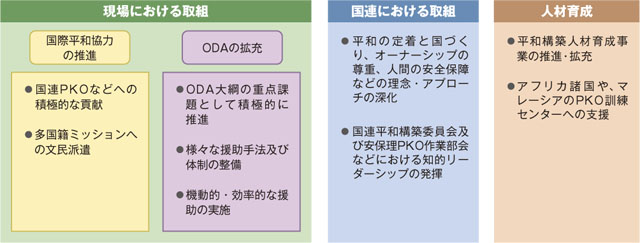

(2)平和維持・平和構築

ア 現場における取組

(ア) 国連PKO(2)などへの貢献

国連PKOは、冷戦終結後、内戦の増加などによる国際環境の変化に伴い、停戦監視などの伝統的な任務に加え、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰、治安部門改革、選挙、人権、「法の支配」などの分野における支援、政治プロセスの促進、紛争下の文民の保護など、多くの任務を与えられた。その軍事・警察要員数は、最大のミッション(ダルフール国連・AU合同ミッション:UNAMID)で約2万2,000人に達し、17の国連ミッションを合計すると9万8,000人を超えている(2011年1月末現在)。こうしたミッションの複雑化・大規模化と、必要な資源の不足という事態を受け、国連を始めとする多くの場でPKOの改革をめぐる議論が行われている。このような状況の中で、日本は、2009年から2010年にかけて、安保理のPKO作業部会議長国として、PKOに貢献する国連加盟国の間での連携強化、活動に必要な資源確保のための議論を牽引してきた。

日本は、国際平和協力法(PKO法)に基づき、2010年には、2月から国連ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)に約350名の自衛隊施設部隊などを、9月から国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)に2名の軍事連絡要員を派遣するなど、PKOに対する人的貢献も拡大している。2011年1月の国連ネパール政治ミッション(UNMIN)の任務終了に伴い、日本の軍事監視員6名の派遣も終了した一方、同年2月末現在、日本は上記のハイチ及び東ティモールに加え、国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に46名、国連スーダン・ミッション(UNMIS)に2名の要員を派遣しており、1992年のPKO法の施行以来、延べ6,000名以上の要員を派遣してきた。

また、平和維持・平和構築に関する能力強化の観点から、日本は、日本及びアジア各国の研修員を対象に、平和構築人材育成事業を実施している他、アフリカ諸国やマレーシアのPKO訓練センターに対する支援も行っている。

| 順位 | 国名 | 派遣人数 |

|---|---|---|

| 1位 | パキスタン | 10,652人 |

| 2位 | バングラデシュ | 10,402人 |

| 3位 | インド | 8,691人 |

| 4位 | ナイジェリア | 5,841人 |

| 5位 | エジプト | 5,409人 |

| 15位 | 中国 | 2,039人 |

| 17位 | イタリア | 1,741人 |

| 19位 | フランス | 1,540人 |

| 32位 | 韓国 | 633人 |

| 43位 | ドイツ | 282人 |

| 44位 | 英国 | 282人 |

| 47位 | 日本 | 266人 |

| 48位 | ロシア | 258人 |

| 53位 | カナダ | 198人 |

| 70位 | 米国 | 87人 |

(注)日本は、国連ミッションに388名を派遣しているが、このうち122名は、国連によって経費が賄われない要員であるため、国連統計には含まれていない。

出典:国連ホームページ(2011年1月末現在)

(イ)平和構築に向けた政府開発援助(ODA)などによる協力

日本の国際協力においても、平和構築は重要な位置を占めている。ODA大綱は、「平和の構築」を重点課題の一つとして位置付けており、2010年6月に外務省が取りまとめた「ODAのあり方に関する検討」(第3章第1節1「日本の国際協力」参照)でも、開発協力の三本柱の一つに「平和への投資」を掲げている。

2010年9月に開催された安保理首脳会合において、菅総理大臣は、「戦争や紛争がなくなる状態だけでは平和とは言えず、戦争、紛争、自然災害によって破壊された平和と市民生活を再生することが真の平和につながる」と述べている。平和構築のためには、紛争の予防や緊急人道支援と共に、紛争の終結を促進する支援から平和の定着や国づくりの支援に至るまで、継ぎ目のない包括的な取組が必要となる。日本は、このような人間の安全保障の視点に立ち、特に以下の国・地域において平和構築支援に積極的に取り組んでいる。

①アフガニスタン

アフガニスタンの安定と復興は、日本を含む国際社会の平和と安定に関わる最重要課題の一つである。これまで、日本はアフガニスタンの平和構築のために、警察支援、麻薬対策支援、地雷除去支援などを積極的に実施し、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)や非合法武装集団の解体(DIAG)において主導的な役割を果たしてきた。この実績を生かし、日本は英国と共に、元タリバーンなど兵士の社会への再統合のための基金の立ち上げを主導し、2010年10月には同基金に5,000万米ドルを拠出した。日本は今後も引き続き、2009年11月に発表した「テロの脅威に対処するための新戦略」に基づき、アフガニスタンの平和構築のために積極的に貢献していく。

②アフリカ

日本は「平和の定着」を対アフリカ支援の柱の一つとして位置付け、支援を強化している。2008年5月、第4回アフリカ開発会議(TICADⅣ)において取りまとめられた横浜行動計画では、人間の安全保障の確立の一環として「平和の定着・良い統治の促進」を重点事項の一つとして取上げ、平和の定着のプロセスを後戻りしないものにするための継ぎ目のない支援、平和維持に携わる主体間の調整強化や、グッドプラクティス(優れた取組)を共有することなどの重要性を強調している。

例えば、日本は、1986年から20年以上続いた内戦の影響を受けたウガンダ北部の4県に対し、国内避難民の帰還と社会への再統合を促進するため、社会インフラ再建を後押しする包括的支援を実施している。同地域では、日本、米国国際開発庁(USAID)及び世界銀行が連携して、南部スーダンのジュバとウガンダ北部のグルを結ぶ、国境を越えた幹線道路を連結する取組を行っている。このような支援により、平和がもたらす恩恵を草の根レベルに行き渡らせ、将来の紛争を予防することに貢献することが期待されている。

③イラク

イラクの復興と安定化は、日本が取り組む平和構築の最重要課題の一つである。日本は、相次ぐ戦争と経済制裁で疲弊したイラクが、自立復興の軌道に乗り、安定した民主国家となるまでの橋渡し役を担っている。対イラク支援においては、無償資金協力によるイラク国民の生活基盤の再建から、円借款による中長期的な復興需要への対応へと比重を移してきた。これら資金協力との効果的な連携を図るべく、人材育成のための技術協力も一貫して積極的に実施している。

これまでの日本の取組は、イラク国民の生活基盤の再建支援(電力、水・衛生、医療・保健など)に加え、政府のガバナンス(統治)における行政機関の能力向上や治安改善支援(警察の装備整備、訓練など)、政治プロセスにおける選挙支援、憲法制定支援、国民融和の促進にまで及んでいる。政治プロセス支援の一環として、2009年の地方議会選挙やクルディスタン地域選挙に続き、2010年3月のイラク国会選挙に際しても選挙監視団を派遣した。

イ 国連における取組:平和構築委員会

宗教や民族間の対立など様々な要因による地域紛争や内戦は、一度終結しても紛争予防、社会開発などの点において適切なフォローアップがなされないと、紛争状態に逆戻りすることも少なくない。このような問題意識の下、2005年12月、安保理及び総会に対し、紛争後の平和維持から復興・開発まで継ぎ目ない支援に関する助言を行うことを目的として、安保理及び総会の決議に基づき、「平和構築委員会」が設立された。同委員会は、安保理及び総会と緊密に連携しつつ、関係諸機関や市民社会の知見を活用しながら、対象国の平和構築上の優先課題の特定及び平和構築戦略の策定を行い、その実施を支援する役割を担っている。日本は設立時からのメンバーであり、これまで同委員会の活動に貢献している。また、同時期に設立された平和構築基金の枠組みを通じ、対象国を始めとする平和構築支援の要請国に支援が行われている。

設立決議の規定に従い、設立5年目に当たる2010年に、同委員会の活動状況のレビューが行われた。最終的に7月に安保理及び総会に提出されたレビューに関する報告書には、安保理との関係強化の必要性や若者雇用の促進などの勧告が盛り込まれた。また、10月には、これらの勧告を前進させることなどを内容とする総会・安保理共同決議が採択され、今後、具体的な勧告の履行について同委員会で検討されることになっている。

また、9月には、これまで平和構築支援の対象国であったブルンジ、シエラレオネ、ギニアビサウ及び中央アフリカに加え、リベリアが新たに対象国に加えられた。日本は、これまでの平和構築支援の経験と知見を最大限活用し、人間の安全保障の理念の共有を含め、対象国における平和構築戦略の策定と実施にイニシアティブをとっている。さらに、日本は、2011年に同委員会の教訓作業部会議長に就任し、過去の取組や教訓をレビューする他、新規検討対象国の拡大や安保理を始め、関係機関との協力強化といった点についても議論を主導していく。

ウ 平和構築人材育成事業

平和構築において、人道支援、「法の支配」の確立、人権の擁護、選挙支援、社会・経済の復興・開発の促進などの活動を担う文民は、重要な役割を果たしており、こうした分野で高い専門性を持つ文民の育成が急務となっている。このような状況を踏まえ、日本は、2007年度に、平和構築の現場で活躍できる日本及びその他のアジアの文民を育成することを目的として、「平和構築人材育成事業」を開始し、これまで約110名の平和構築の専門家を育成した。本事業の修了生の多くは、既にスーダン、東ティモールなどの世界各地の平和構築の現場で活動しており、その活躍は国際機関などの関係者から高い評価を得ている。

(3)海上安全保障

ア ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

(ア)海賊事案の現状

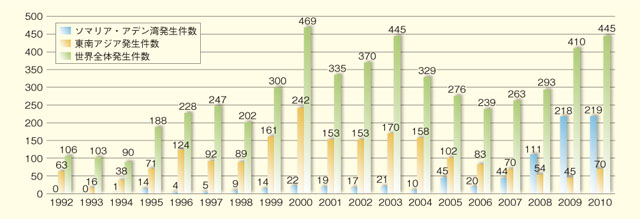

日本を始めとする国際社会の海賊対処行動にもかかわらず、2010年もソマリア沖・アデン湾では2009年とほぼ同数の海賊事案が発生し、その発生件数は219件に上った。ソマリア沖の海賊対策は、引き続き国際的に重要な課題となっている。約30か国が軍艦・軍用機などを派遣している中、アデン湾では事案が減少している一方、ソマリア沖東方海域や西インド洋の広大な海域まで事案が拡大しており、船舶の航行安全に大きな脅威となっている。

日本関係船舶に対する被害も、2009年の1件から2010年の6件に増加しており、10月には、ケニア沖で日本の船会社が運航する貨物船(乗員は外国人)が乗っ取られた。また、5月には、アデン湾で、日本人が乗船した外国の船会社が運航する客船が、海賊と思われる高速船2隻に追跡された事案も発生している。

(イ)海賊対処行動の延長と護衛実績

2010年7月、日本政府は、海賊対処法に基づく海賊対処行動を2011年7月23日まで1年間延長することを閣議決定した。

海上自衛隊の護衛艦2隻(海上保安官8名が同乗)は、2010年の1年間に113回の護衛活動で1,014隻の商船を護衛した。加えて、P-3C哨戒機(2機)は、255回の任務飛行を行い、警戒監視や情報収集、他国艦艇への情報提供を行った。自衛隊が提供した情報に基づいて各国海軍が海賊の武装解除を行った例も多く、海上自衛隊の活動は各国の船舶関係者や各国政府から高く評価されている。

(ウ)海賊対策における国際協力の推進

日本は、ソマリア沖海賊問題の根本的な解決に向けて、周辺国の海上取締り能力の向上や、ソマリアの安定に向けた支援といった多層的な取組を推進している。

日本は2009年に国際海事機関(IMO)の設置した基金に対し1,360万米ドルを拠出し、周辺国の海上取締能力向上のための訓練センターや情報共有センター(ISC)を設立することとしている。このプロジェクトの推進のために、海上保安庁の職員がIMOに派遣されている。2010年3月には、海賊の訴追費用支援のために、国連薬物犯罪事務所(UNODC)に設置された国際信託基金に50万米ドルを拠出し、同基金を通じてソマリア沿岸国の法廷設備や収監施設の支援が実施された。この他にも、2010年10月から11月にかけ、国際協力機構(JICA)と海上保安庁とが協力し、イエメン、オマーン、ジブチなどのソマリア周辺国の海上保安機関職員を招へいして、「海上犯罪取締り研修」を実施するなど、各国の海上法執行能力の向上に向けた支援を行っている。さらに、イエメンの沿岸警備隊への支援のため、イエメンへの専門家派遣及び大型巡視船艇供与が検討されている。

ソマリアの安定に向けては、2007年以降、治安向上のために2,800万米ドル(国境管理強化、アフリカ連合(AU)ソマリア・ミッション(AMISOM)支援など)、人道支援・雇用創出のために9,640万米ドル(食糧、水・衛生、インフラ整備など)の支援を実施している。さらに、新たに警察支援を含む5,500万米ドルが拠出された。この他にも、日本は、ソマリア沖海賊対策コンタクトグループ会合を始めとする国際会議に参加している。

イ アジアにおける海賊対策

アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)は、日本が主導して、2006年9月に発効した。シンガポールに設立されたReCAAPの情報共有センター(ISC)は、加盟各国が海賊情報を共有することを可能にしており、国際的にも高い評価を得ている。本センターの事務局長は歴代日本が出している。

ソマリア沖・アデン湾の海賊対策でも、ReCAAPをモデルとした地域協力の枠組みづくりが進められている。その他、マラッカ・シンガポール海峡の航行の安全については、海運国や沿岸国間の国際協力の枠組みである「協力メカニズム」に対し、民間からの基金拠出も含め、積極的な支援を実施している。

(4)治安上の脅威に対する取組

テロ及び国際組織犯罪については、これまでも国連やG8など様々なフォーラムで取組が進展してきている。特に、2010年6月のG8ムスコカ・サミット首脳宣言においては、テロリズム、大量破壊兵器の拡散、薬物の不正取引、不正資金の移動及び国際組織犯罪などが「安全保障上の脆弱性」として取上げられた。また、これに先立って3月に開催されたG8外相会合においても、ラテンアメリカにおける麻薬取引とテロ・犯罪組織の関係などが議論された。今後、こうした治安上の脅威に対する国際社会の関心はこれまで以上に高まると見られ、先進国のみならず開発途上国を含めた国際社会の一致した対策が求められる。

ア テロ対策

2010年を通じ、国際社会はこれまでに達成された成果を基礎に、多国間及び地域的なレベルでの協力を推進し、国際テロ対策を一層強化してきた。G8ムスコカ・サミットでは、「テロ対策に関するG8首脳声明」を採択し、交通保安や国境保安を強化する必要性や、核及び放射能テロの防止、テロ資金対策や暴力的過激主義への対策の重要性などを宣言した。

国連においては、9月に国連総会が「国連グローバル・テロ対策戦略」(3)の実施に関連して、第2回レビュー会合を開催し、本戦略の重要性を改めて確認するとともに、戦略実施における加盟国の取組強化、国連テロ対策実施タスクフォースの役割などについての決議を採択した。その他、テロ資金対策分野では金融活動作業部会(FATF)(4)が、また、テロ対処能力向上支援に関してはテロ対策行動グループ(CTAG)(5)が活動を展開するなど、様々な分野でテロを予防・根絶するための多国間協力が進められている。

地域レベルでは、3月に「航空保安に関するアジア太平洋地域大臣会合」(於:東京)を開催し、航空保安の確保に向けた地域全体としての取組の強化について議論した。さらに、同月、日本・シンガポール共同APECセミナー「テロ対策を通じての域内における海上貿易の促進」を開催し、日本及びAPEC参加国・地域関係者間で、海上貿易の安全を高めるための施策や支援について意見交換や議論を行った。

日本は、G8などにおけるテロ対策の議論に積極的に参画するとともに、外国為替及び外国貿易法に基づいて資産凍結などの措置を実施し、2006年に改正された出入国管理及び難民認定法に基づきテロリストなどを退去強制措置の対象とするなど、テロリストに対する制裁措置を定める国連安保理決議を誠実に履行している。

また、国際的なテロ対策協力として、テロ対処能力が必ずしも十分でない開発途上国などに対する能力向上支援を重視しており、東南アジア地域を重点として、ODAを活用した支援を継続・強化している。具体的には、①出入国管理、②航空保安、③港湾・海上保安、④税関協力、⑤輸出管理、⑥法執行協力、⑦テロ資金対策、⑧化学・生物・放射性物質・核(CBRN)テロ対策、⑨テロ防止関連諸条約(6)などの分野で、技術協力や機材供与などの支援を実施している。

特に、開発途上国によるテロ・海賊などに対する治安対策への支援を強化するためのテロ対策など治安無償資金協力の枠組みにより、3月には、ウズベキスタンに対し隣接するアフガニスタンからの麻薬や武器などの非合法物資の輸送を阻止し、迅速で安全な通関手続の整備を支援するための資金の供与を決定した。6月には、インドネシアに対して主要6空港で使用される空港保安機材の整備や航行する船舶の安全性を向上させるための船舶航行安全システム(VTS)を整備するための資金を供与した。

さらに、関係国・機関とテロ情勢やテロ対策協力についての協議・意見交換を行っており、ASEANとの間では、6月にインドネシアで第5回日・ASEANテロ対策対話を開催した。また、同月にブリュッセルにおいて日・EUテロ協議、ソウルにおいて日韓テロ協議、12月にはメルボルンで日米豪テロ協議を実施した。

核物質や放射線源を用いたテロ(核テロ)は、国際社会全体として取り組むべき新たな課題として注目されている。国際原子力機関(IAEA)などを中心に、核テロ対策強化のための様々な取組が行われており、日本は、IAEAの核物質などテロ行為防止特別基金への拠出、「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GI)」(7)への参加などを通じ、積極的に貢献している。また、2010年4月には、オバマ米国大統領の主催の下、核テロ対策をテーマとした初めての首脳会議が開催され、日本も国際貢献のためのイニシアティブを発表した(第3章第1節3「軍縮・不拡散・原子力の平和的利用」参照)。

| 2月26日 | アフガニスタン・宿泊施設などに対する自爆テロ |

| 首都カブールにおいて、複数の宿泊施設の付近で銃撃と自爆テロが発生し、少なくとも18人が死亡、38人が負傷した。 | |

| 3月12日 | パキスタン・ラホール連続自爆テロ |

| ラホールにおいて、二人組の実行犯が、パキスタン陸軍治安機関の車列に歩み寄って自爆し、57人が死亡、約140人が負傷した。軍の発表によれば、死者には軍人8人が含まれる。「パキスタン・タリバーン運動」が犯行声明を発表した。 | |

| 3月29日 | ロシア・モスクワ地下鉄における連続爆弾テロ |

| モスクワ中心部に所在する2か所の地下鉄の駅において連続自爆テロ事件が発生し、40人が死亡、約100人が負傷した。 | |

| 4月26日 | イエメン・英国大使館を標的とした自爆テロ |

| 首都サヌアで駐イエメン英国大使の車列を狙った自爆テロ事件が発生した。同大使に怪我(けが)はなかったが、現地警察官3人が負傷した。「アラビア半島のアル・カーイダ」が犯行声明を発表した。 | |

| 5月1日 | 米国・ニューヨーク・タイムズ・スクエア爆弾テロ未遂 |

| ニューヨーク市タイムズ・スクエアにおいて、駐車中の自動車の後部から煙が立ち上がり、車内からは爆発物が発見された。米国関係者は、パキスタンのタリバーンが関与した証拠があると述べた。 | |

| 7月11日 | ウガンダ・カンパラにおける爆弾テロ |

| 首都カンパラに所在するエチオピア料理店とスポーツバーでそれぞれ自爆テロと見られる爆発が発生し、米国人1人を含む少なくとも74人が死亡し、65人が負傷した。ソマリアの反政府勢力「アル・シャバーブ」が犯行声明を発表した。 | |

| 7月25日 | ニジェール・フランス人人質の殺害 |

| 「イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ」は、メンバー6人の殺害への報復として、フランス人技師を殺害したとのメッセージを発出した。 | |

| 8月24日 | ソマリア・イスラム武装勢力による襲撃 |

| 首都モガディシュにおいて、武装勢力が暫定大統領府近くのホテルを急襲し、自爆も含めた攻撃により同国国会議員6人を含む31人が死亡、5人が負傷した。 | |

| 8月25日 | イラク・国内各地における連続テロ |

| イラクの13都市において、爆弾テロが相次いで発生し、少なくとも46人が死亡、約250人が負傷した。 | |

| 10月29日 | 航空貨物を使用した爆弾テロ未遂 |

| 英国及びアラブ首長国連邦において、それぞれ米国に向かう航空貨物から、爆発物が発見された。これらの航空貨物は、いずれもイエメンから発送されており、米国シカゴにあるユダヤ教礼拝施設2か所に宛てて送付されたものであった。「アラビア半島のアル・カーイダ」が犯行声明を発表した。 | |

| 12月11日 | スウェーデン・ストックホルム中心部における自爆テロ |

| 首都ストックホルム中心部において、自爆テロが発生、犯人が死亡、2人が負傷した。 |

イ 刑事司法分野の取組

日本は、国際組織犯罪分野における国際的な法枠組みの整備により、国際的な組織犯罪を防止し、これと闘うための協力を促進するために、国際組織犯罪防止条約及び補足議定書の締結について検討を進めている。また、贈収賄、公務員による財産の横領など、腐敗が、持続的な発展や法の支配を危うくする要因となっていることから、これに有効に対処するための措置や国際協力などを規定した国連腐敗防止条約や、情報技術の急速な発展・普及に伴って深刻化したサイバー犯罪に対する国際協力を進めるためのサイバー犯罪条約の締結についても、同様に検討を進めている。

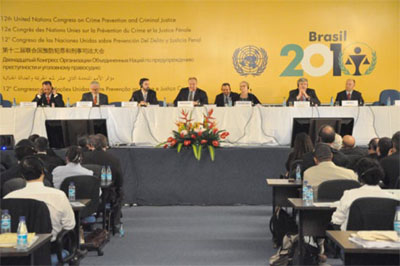

国際社会では、国連の犯罪防止刑事司法会議及び犯罪防止刑事司法委員会が、犯罪防止及び刑事司法分野における政策形成の中心機関として活動している。2010年は、5年に1度開催されることとなっている「国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)」の開催年に当たり、4月にブラジルのサルバドールにおいて第12回会合が開催された。会議では、青少年犯罪対策、テロリズムの防止に関連する国際的な文書の内容の実施を促進するための技術的支援、密入国、人身取引及び移住労働者とその家族に対する暴力の防止についての刑事司法の取組、マネーロンダリングに対処するための国際協力を実現する手法、犯罪者に対処する科学・技術の利用などのテーマについて活発な議論が行われた。同会議で日本は、犯罪の増加に対処するための日本の努力、汚職犯罪に対処するための国際協力の重要性と日本の貢献について紹介するなど、会議の成功に貢献した。また、同会議の成果として、新たな形態の犯罪への対応を含め、様々な国際組織犯罪への国際的な協力を訴えた「サルバドール宣言」が採択された。日本は、5月に開催された犯罪防止刑事司法委員会においても、国内のテロ防止活動やテロ対策への取組、国際協力の実績などについて声明を発表し、国内対策を充実させていくだけでなく、引き続き、国際的な取組にも貢献していく考えを表明した。

2010年度に日本は、不正薬物、犯罪、テロの問題に包括的に取り組むUNODCに設置されている犯罪防止刑事司法基金に約9万米ドルを拠出した。これは、UNODCが実施するアジアにおける人身取引被害者対策プロジェクト及び腐敗対策プロジェクトに使用される。

ウ 腐敗対策

近年、特にG20の枠組みにおいて、公正な国際競争を通じ世界経済の成長を促進するなどの観点から、腐敗対策の取組が強化されており、2010年11月のソウル・サミットにおいて「G20腐敗対策行動計画」が発表された。またAPECにおいても、域内の腐敗対策の協力に関する活発な議論が交わされており、2010年、日本は議長として議論を主導した他、米国と協力するなどし、官民協力や公務員倫理に関するセミナーを開催した。

エ マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネーロンダリング及びテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)が、各国が遵守すべき国際的基準をFATF勧告・特別勧告として定めている。FATFは、FATF勧告の遵守に向けた取組が不十分である結果、マネーロンダリングやテロ資金供与の深刻な問題・脅威が認められる国・地域を特定してきており、2010年2月には、北朝鮮などが公表された。FATFは、この他、大量破壊兵器の拡散につながる資金供与の防止など、新たな視点からの対策についても議論を進めており、日本もこれらの議論に積極的に参加している。なお、2008年に実施された日本の資金洗浄・テロ資金供与対策に関するFATFの審査に関し、2010年10月のFATF全体会合において、日本はその後の状況を説明した。

オ 人身取引対策

人身取引の手口の巧妙化・潜在化などの人身取引をめぐる近年の情勢を踏まえ、2009年12月に政府の犯罪対策閣僚会議で「人身取引対策行動計画2009」を策定し、フォローアップを実施している。同行動計画に基づき、日本は、国際捜査共助や被害者の帰国支援、ODAを活用した国際支援などの国際的な取組へ積極的に参画していくこととしている。2010年3月には政府協議調査団を米国へ派遣し、日本の人身取引対策行動計画2009の概要及び日本の人身取引対策について説明するとともに、同国内の被害の実態や保護施策について調査した他、同国国務省が毎年発表している人身取引報告書についても協議した。さらに、日本は、被害者の安全な帰国及び帰国後の支援のための国際移住機関(IOM)による「人身取引被害者帰国支援事業」への拠出や、不法移民・人身取引及び関連する国境を越える犯罪に関する地域協力の枠組みである「バリ・プロセス」への支援を行っている(8)。

カ 不正薬物対策

薬物分野における国際的な政策形成の中心機関である国連麻薬委員会(CND)は、薬物関連諸条約上の義務の履行を監視し、薬物統制の強化に関する勧告などを行っている。日本は、 2010年3月に開催された同委員会において、「合成カンナビノイド受容体アゴニストの潜在的乱用及び不正取引に係る情報共有の促進決議」を提案し、同決議は全会一致で採択された。また、同委員会に先立ち、1998年国連麻薬特別総会のフォローアップとして開催された国連麻薬委員会ハイレベル会合においても、日本は、国内の予防対策を一層推進するとともに、日本の経験と知見に基づく国際協力(代替開発支援、合成薬物対策、薬物乱用防止政策など)を推進していくことを表明した。

この他、日本は2010年度には、UNODCに設置されている国連薬物統制計画基金に約138万米ドルを拠出し、国際的な薬物対策を支援している。これにより日本は、ミャンマーにおける不法栽培モニタリング・プロジェクト、全世界的な覚せい剤を始めとする合成薬物の供給削減を目的としたモニタリング及び法執行機関の能力向上のためのプロジェクト並びに東アジア地域において押収された違法薬物の分析能力の向上と結果の共有のためのプロジェクトなどを支援した。

また、2010年度には補正予算により、アフガニスタンの麻薬対策(テロ対策を含む)のために875万米ドルを拠出した。これにより、国境管理、刑事司法分野の能力強化、麻薬患者対策などのプロジェクトが実施されている。

フィリピン南部に位置するミンダナオ島の中部では、モロ・イスラム解放戦線(MILF)とフィリピン政府との紛争が長年続いていますが、日本は2006年から、マレーシア、ブルネイ、リビアが参加するミンダナオ島への国際監視団(IMT)に復興・社会開発を担当する文民を派遣しています。私は、2008年8月から2010年12月まで、ミンダナオ復興・開発担当上級アドバイザーとして派遣されました。停戦監視を主要任務とする軍人がほとんどの中、文民がIMTに在籍するのは、異例のことです。この地域は過去40年以上続いた紛争のため、学校、道路、農業施設などの疲弊、不足が大きな課題となっています。

私は、フィリピン政府側とMILF側双方の停戦調整委員会などと相談しつつ、政府職員や他国の援助機関の職員も立ち入らないMILFの影響力が強い地域にまで入って、学校、診療所、上水道、農業・灌漑(かんがい)施設、職業訓練センターなどの建設を日本の政府開発援助(ODA)である「草の根・人間の安全保障無償資金協力」によって支援する活動を行ってきました。この地域では、紛争で未亡人になった若いムスリム女性も大勢います。そうした女性(平均年齢22才)のための職業訓練施設の建設は、フィリピン政府及びMILFから大きな評価を受けました。他にもこれまでの日本の支援は多くの関係者から高い信頼を得ており、過去の紛争で疲れ、展望が持てなくなっている住民に「将来への希望」を抱かせる効果も発揮しています。

この地域では、小学校も卒業できない人が多く、紛争のために何度も避難民となり、財産や家族を失った経験を持つ人々も大勢います。あるMILF地域の小学校に視察に行ったときのこと。MILFの兵士が大勢取り囲む中、住民や教員に対しての挨拶の中で「人材育成は、この地域の発展へのチャンスでもある。私は学校の修復の検討のために来ました」と言うと、私の目の前でおばあさんが泣いているのです。こうした場所で、日本人から「学校修復」の検討の話を聞くだけでも感激するのかもしれません。援助効果は数字だけでは計れないと思います。汗を流し、泥道では車を押して「泥」もかぶる。地道な草の根の活動ですが、将来的には、紛争影響地域の平和と発展に結び付いていくことを期待したいものです。

IMT第5陣へ外務省から派遣(JICAから出向) 菊地 智徳(とものり)

(現在、高知大学国際・地域連携センター勤務)

2 United Nations peacekeeping operations(国連平和維持活動):UNPKO又は単にPKOという。PKOとは本来、国連安保理決議に基づき、停戦合意の成立後に国連が紛争当事者の間に立って停戦や軍の撤退などを監視することにより、事態の沈静化や紛争の再発防止を図り、紛争当事者による対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、現在はこれらの伝統的な任務に加え、選挙、難民帰還などの支援から行政・警察能力強化までも任務とする複合的なPKOが増加しており、任務の多様化と複雑化の傾向が進んでいる。

3 2006年9月、第60回国連総会において全会一致で採択。「テロとの闘い」における加盟国及び国連の能力を強化するための具体的かつ実践的なテロ対策措置を包括的にまとめたもの。また、国連事務総長が設置した国連テロ対策実施タスクフォース(CTITF)が、同戦略実施における国連関係機関間の調整及び加盟国への支援を行う。

4 1989年のG7アルシュ・サミットにおいて、国際的な資金洗浄(マネーロンダリング)対策の推進を目的に招集された国際的な枠組みで、日本を含め、経済協力開発機構(OECD)加盟国を中心に32か国・地域及び2国際機関が参加。現在では、テロ資金対策についても指導的役割を果たしている。

5 2003年6月のG8エビアン・サミットにおいて採択された「テロと闘うための国際的な政治的意思及び能力の向上G8行動計画」により創設が決定された。主たる目的は、テロ対策のための能力向上支援に関する要請の分析や需要の優先付け及びこれらの被援助国におけるCTAGメンバーによる調整会合の開催。

6 テロ防止関連条約については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.htmlを参照。日本は13のテロ防止関連条約を締結している。

7 2006年、米国・ロシアの両国大統領が、核テロリズムの脅威に国際的に対抗していくことを目的として提唱。参加国は、核テロ対処能力を強化するためのセミナー、ワークショップなどを実施。2010年12月現在、82か国及びオブザーバーとして4機関(EU、IAEA、ICPO-interpol、UNODC)が参加。

8 日本は、国際移住機関(IOM)を通じて、人身取引被害者の帰国支援及び帰国後の社会復帰支援(就業支援、医療費の提供など)を実施している。また、「バリ・プロセス」のウェブサイトの維持運営費も拠出しており、同ウェブサイトには参加各国の取組や域内協力に関する情報、専門家会合の成果物などが掲載されている。