3 軍縮・不拡散・原子力の平和的利用(9)

(1)概観

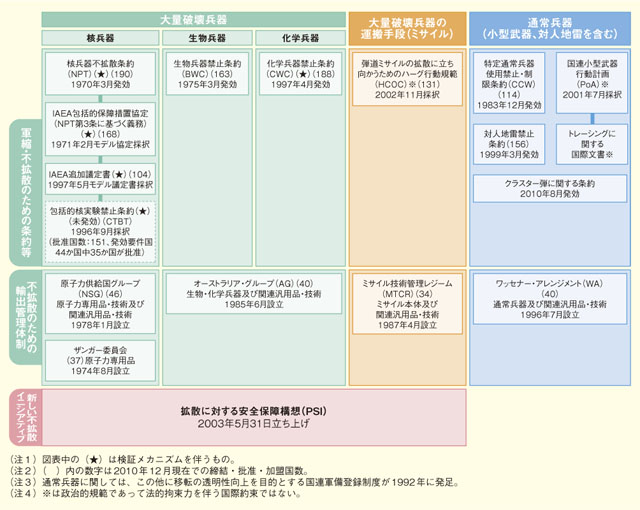

日本は、自国の安全を確保・維持し、また、日本国憲法にうたわれる平和主義の理念に基づき平和で安全な世界を目指すなどの目的のため、国際社会の責任ある一員として、軍縮・不拡散に取り組んでいる。その対象は、大量破壊兵器(一般に核兵器・生物兵器・化学兵器を指す)・ミサイルとそれ以外の通常兵器並びにそれらの関連物質・技術である。

核兵器に関しては、日本は「核兵器のない世界」の実現に向け主体的な外交努力を行っている。核兵器不拡散条約(NPT)及び国際原子力機関(IAEA)(10)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制は、近年、北朝鮮やイランの核問題、核兵器を用いたテロの危険の増大、原子力の利用の拡大に伴う核物質・資機材などの拡散の潜在的な危険の増大といった、重要な課題に直面している。同体制を維持・強化するべく、日本は2010年5月のNPT運用検討会議における合意形成に継続的に貢献した。さらに、同年9月には日豪共催により核軍縮・不拡散に関する外相会合を開催し、新たに地域横断的なグループを立ち上げるなど、国際社会の取組を主導している。

核兵器以外の大量破壊兵器である生物兵器や化学兵器については、それらの生産・保有などを禁止する生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器禁止条約(CWC)の強化と普遍化に向けた努力を行っている。

また、通常兵器についても、クラスター弾や対人地雷といった非人道的な兵器の使用を禁止する条約の普遍化や、各国の軍事関連情報の透明性を高めるために様々な努力を行っている。

さらに、日本は唯一の多国間軍縮交渉機関であるジュネーブ軍縮会議(CD)において、新たな条約交渉に向けた議論などに参画するとともに、G8、国連などの様々な枠組みを通じ、軍縮・不拡散の取組を進めている。加えて、日本は大量破壊兵器やその関連物資などが拡散懸念国やテロ組織に拡散しないよう、供給者側から規制を行うための多国間の枠組み(輸出管理レジーム)や「拡散に対する安全保障構想(PSI)(11)」に基づく取組の強化に参画している。また、近年は、非国家主体(テロリストなど)への核兵器や核物質の移転の防止など(核セキュリティ)への取組が一層重要となっており、日本は2010年4月の核セキュリティ・サミットにおいて核セキュリティ強化のためのイニシアティブを発表した。

日本は、これら多国間の枠組みを通じた取組に加え、二国間の対話を通じた軍縮・不拡散外交を積極的に行っている。具体的には、様々な国との二国間軍縮・不拡散協議の実施、二国間原子力協定の締結などによる原子力の平和的利用の促進、旧ソ連諸国に対する非核化協力事業の実施など、多岐にわたる活動を推進している。

(2)核軍縮

ア 核兵器不拡散条約(NPT)

2010年5月にニューヨークで開催された2010年NPT運用検討会議では、NPTへの求心力を高め、NPTを基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制を強化することが重要な課題となった。会議では個々の争点を巡り、全ての締約国が全会一致で決定することができるか予断を許さない状況が続いたが、NPT体制を支える三本柱(①核軍縮、②核不拡散、③原子力の平和的利用)に関し、将来に向けた具体的な行動計画を含む最終文書を採択することができた。行動計画は、全ての締約国が協力してこの三本柱を推進していくための共通の基盤を提供した点で大きな意義があり、各国が今後この行動計画を着実に実施していくことが重要である。日本は、日豪両政府による核軍縮・不拡散についての具体的措置に関する作業文書に加え、軍縮・不拡散教育、国際原子力機関(IAEA)保障措置(12)の強化、原子力の平和的利用のためのIAEA技術協力に関する作業文書を提出した。日本の提案は、多くの国から幅広い支持を得て、広く最終文書に反映されるなど、会議の成功に貢献することができた。

イ 日豪共催核軍縮・不拡散に関する外相会合

2010年5月のNPT運用検討会議の成果を踏まえ、国際的な議論を主導するため、日本とオーストラリアは、9月22日に核軍縮・不拡散に関する外相会合を開催し、志を共有し、かつ、立場の近い国々と共に、地域横断的なグループを形成した。会議には、カナダ、チリ、ドイツ、メキシコ、オランダ、ポーランド、トルコ及びアラブ首長国連邦が参加し、成果文書としてNPT運用検討会議での合意事項の着実な実施に貢献し、「核リスクの低い世界」に向けた現実的取組を進める決意を表明する外相共同声明を発表した。

ウ 包括的核実験禁止条約(CTBT)(13)

2010年9月、ニューヨークで開催された第5回CTBTフレンズ外相会合には72か国が参加した。日本からは前原外務大臣が出席し、全ての発効要件国の政治的指導者が早期署名・批准に向けたリーダーシップを発揮するよう呼びかけた。

エ ジュネーブ軍縮会議(CD)

CDでは、2009年5月に兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約:FMCT)(14)交渉開始を含む作業計画を決定したものの、この計画に対するパキスタンの修正要求により、現在も実質的な交渉や議論を行うことができない状況が続いている。2010年9月には、CDの活動を再活性化させるために、国連事務総長主催のCDハイレベル会合が開催され、国連においてもフォローアップを行っていく議長総括が発表された。日本は、核保有国による核兵器の生産を制限し、新たな核保有国の出現を防ぐカットオフ条約を重視し、日豪共催核軍縮・不拡散に関する外相会合なども活用し、即時交渉開始に向けた議論を主導すべく努力している。

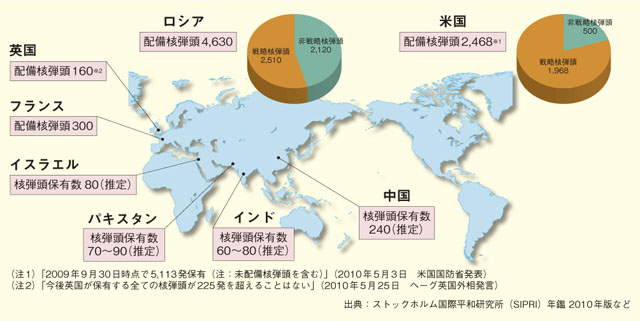

オ 米露核軍縮交渉

世界に存在する核兵器のうち、圧倒的な数は米露両国が保有している。戦略兵器削減条約(START)交渉は、冷戦期に増大した米露両国の戦略核戦力を初めて削減したプロセスであった。検証・査察を規定した第一次戦略兵器削減条約(START I)は2009年12月に失効したが、両国の間で、START Iの後継条約(新START条約)についての交渉が行われてきた。

新START条約は、弾頭の上限数を1,550発、核戦力の三本柱と呼ばれる大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)、重爆撃機といった運搬手段の上限数を、合計で700基(機)とすることなどを規定している。2010年4月8日、プラハにおいて米露両国大統領によって署名され、両国議会による同条約締結の承認を経て、2011年2月、両国外相による批准書の交換をもって発効した。

カ その他の多国間での取組

2010年6月に行われたG8ムスコカ・サミット(於:カナダ)では、5月に行われたNPT運用検討会議の結果を歓迎し、核兵器のない世界に向けた状況を作ることなどを約束した成果文書が発表された。また、同年12月には、日本が1994年から毎年国連総会に提出している核軍縮決議案が、過去最多の90か国の共同提案国を集め、賛成173、反対1(北朝鮮)、棄権11の圧倒的支持(過去最多の賛成国数)で採択された。

キ その他の二国間での取組

(ア)日独外相共同投稿

核軍縮・不拡散に関する岡田外務大臣とヴェスターヴェレ・ドイツ外相による共同投稿が、2010年5月5日に朝日新聞、9月4日に米国ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙に2回にわたって掲載された。

(イ)旧ソ連諸国に対する非核化協力

核軍縮・不拡散及び環境汚染防止の観点から、日露非核化協力委員会を通じ、ロシアにおける退役原子力潜水艦解体関連事業を実施している(15)。また、ウクライナ、カザフスタン及びベラルーシとの間でそれぞれ設立した非核化協力委員会を通じ、核セキュリティ強化事業などに対する協力を進めている(16)。

(3)不拡散

ア 地域の不拡散問題

北朝鮮の核・ミサイル問題は、国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であり、特に核問題は国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦である。2002年10月に北朝鮮がウラン濃縮計画の保有を認め、これを契機に核問題が再び深刻化し(17)、2006年7月にテポドン2を含む7発の弾道ミサイルが発射され、10月には核実験実施発表に至った。2007年から2008年にかけて寧辺(ヨンビョン)の3つの核施設(5MW(メガワット)実験炉、再処理工場及び核燃料棒製造施設)の無能力化作業への着手及び核計画に関する申告がなされたが、北朝鮮は、2009年4月にミサイルを発射、5月に核実験実施を発表し、6月には新たに抽出されるプルトニウム全量の兵器化及びウラン濃縮作業着手を発表し、7月には複数発の弾道ミサイルを発射、9月には試験的ウラン濃縮が最終段階に達した旨を宣明する書簡を国連安保理議長宛てに送付し、11月には使用済み核燃料棒の再処理を成功裏に終了した旨を発表するなど、強硬姿勢を強めている。また、2010年11月には、米国のプリチャード元朝鮮半島和平担当特使とヘッカー・スタンフォード大学教授(元ロスアラモス研究所長)が寧辺を訪問した際、北朝鮮が実験用軽水炉建設現場とウラン濃縮施設を視察させた旨が報告されている。日本は、引き続き北朝鮮に対し、2005年9月の六者会合共同声明に明記された、「すべての核兵器及び既存の核計画の放棄」に向けた措置を着実に実施するよう求めつつ、北朝鮮の非核化に向けて引き続き米韓を含む関係国と緊密に連携していく考えである。

また、IAEAに無申告のウラン濃縮関連活動が2002年に発覚したイランの核問題は、国際的な核不拡散体制への重大な挑戦であり、2003年以降、当該活動の停止などを求めるIAEA理事会決議(18)及び国連安保理決議(19)がそれぞれ採択されてきた。イランは未解決の問題に関し、IAEAと協議することや、更なる情報提供、更にはIAEAの懸念を払拭するために必要な人や場所へのアクセスを提供していない。さらに、2009年9月には、新たなウラン濃縮施設が建設中であることが明らかになり、2010年2月には、自国でのテヘラン研究用原子炉(TRR)用燃料生産を目的として約20%のウラン濃縮を開始するなど、イランは依然として国連安保理決議に反してウラン濃縮関連活動を継続・拡大している。このような動きに対し、2009年11月に、IAEA理事会は、2006年2月以来となる決議を採択し、IAEAへの完全な協力や、未申告の核関連施設の建設を行っていないことをIAEAに保証することを求めた。また、2010年6月には国連安保理決議第1929号が採択され、イランに対する制裁措置が強化された。なお、TRR用燃料の供給については、2009年10月にイランとEU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、ロシア、中国)の協議を踏まえ、IAEAが、低濃縮ウランをイランからロシアに移送しロシアで再濃縮した後にフランスで燃料に加工してイランへ引き渡すとの提案を行い、米仏露が同意したが、同年11月、イランは同国内で低濃縮ウランと核燃料の同時交換を主張した。2010年5月に、イラン、トルコ、ブラジルが国外移送について合意(テヘラン合意)したものの、同年12月に至るまで、本件交渉に関する進展は見られない。日本は、関係国と緊密に連携しつつ、イランとの独自の関係に基づく働きかけを継続し、核問題の平和的・外交的解決に向け努力していく考えである(詳細については第2章第6節3イランを参照)。

シリアによるIAEA保障措置(20)の履行に関する問題も、2008年11月以降、IAEA理事会において取上げられている。

イ 大量破壊兵器などの拡散防止の取組

日本は、不拡散体制の強化のために様々な外交努力を行っている。IAEAは、原子力の平和的利用の促進と原子力の軍事的利用への転用防止を目的とする国際機関であり、日本はIAEA指定理事国(21)としてその活動に人的・財政的貢献を行っている。IAEAの保障措置は、核物質などが軍事的目的に資するような方法で利用されないことを確保するための検認制度であり、また、国際的な核不拡散体制の中核的な措置である。日本はより多くの国が追加議定書(22)を締結するよう様々な協議の場で各国に働きかけるとともに、IAEAと協力し、追加議定書締結支援のためのIAEA主催地域セミナーへの人的・財政的支援を含め、IAEAの取組を支援してきている。

輸出管理レジームは、兵器やその関連汎用品・技術の供給能力を持ち、かつ、不拡散を支持する国々による輸出管理の協調のための枠組みである。核兵器、生物・化学兵器、ミサイル(23)、通常兵器のそれぞれに関する多国間の輸出管理レジームが存在し、日本はこれら全てに参加・貢献している。

この他、日本は、「拡散に対する安全保障構想(PSI)」の取組を重視している他、不拡散体制への理解促進と取組の強化を目指し、アジア諸国を中心に働きかけを行っており、2003年度からアジア不拡散協議(ASTOP)(24)を、また、1993年度からアジア輸出管理セミナー(25)をそれぞれ開催するなど、拡散問題に対する地域的取組の強化を率先して進めている。また、日本は国際科学技術センター(ISTC)を通じて、ロシアなど旧ソ連諸国で大量破壊兵器やその運搬手段の研究開発に関与していた科学者などを平和目的の研究に従事させることにより、科学技術協力の側面から大量破壊兵器に関する知識・技能の拡散防止に貢献している。

(4)原子力の平和的利用

ア 多国間での取組

近年、国際的なエネルギー需要の拡大や地球温暖化問題への対処の必要性から、発電過程で温室効果ガスを排出しない原子力発電が再評価されており、その拡充及び新規導入を計画する国が増加している(「原子力ルネサンス」)。IAEAによれば、60か国以上が原子力発電の新規導入に関心を示している。一方、原子力発電に利用される技術や機材、核物質は軍事転用が可能であることや、一国の事故が周辺諸国にも大きな影響を与え得ることから、核拡散、原子力事故及び核テロリズムといった危険への対応が国際社会の大きな課題となっている。

日本は、原子力の平和的利用において、①核不拡散、②原子力安全、③核セキュリティの「3S」(26)の確保が不可欠との立場に立ち、二国間、多国間の枠組みを通じて、「3S」を国際社会の共通認識とするための外交を展開している。

「3S」のうち、特に核セキュリティ(いわゆる核テロ対策)は、2001年9月11日の米国同時多発テロ事件以降国際的な関心が高まっており、様々な取組が行われている。2010年4月には、オバマ米国大統領の提唱により、核セキュリティをテーマにした初めての首脳会議(核セキュリティ・サミット)が米国で開催された。核セキュリティ・サミットには、日本を含む47か国及び3国際機関(国連、IAEA及び欧州連合(EU))の首脳などが参加し、4年以内に全ての脆(ぜい)弱な核物質の管理を徹底するとの目標を共有するとともに、核セキュリティ強化のために具体的な措置を取っていくことで一致した。日本からは鳩山総理大臣が参加し、国際的な核セキュリティ強化に貢献するため、以下の4つのイニシアティブを発表した。

①核不拡散・核セキュリティ総合支援センターの日本における設立

②核物質の検知・測定及び核鑑識に関する研究開発

③IAEA核セキュリティ事業への一層の財政的・人的貢献

④世界核セキュリティ協会会合の日本における開催

イ 二国間原子力協定

二国間原子力協定は、特に原子力の平和的利用の推進と核不拡散の観点から、核物質、原子炉などの主要な原子力関連資機材及び技術を移転するに当たり、移転先の国からこれらの平和的利用などに関する法的な保証を取付けるために締結するものである。多くの国が原子力発電の分野で高い技術を有する日本と原子力協定の締結を希望している。

2010年には、以前から交渉中だったカザフスタン、アラブ首長国連邦及び韓国に加え、ヨルダン、インド、南アフリカ及びベトナムとの間で原子力協定の締結交渉を開始し、カザフスタン(3月)、ヨルダン(9月)及び韓国(12月)との間で原子力協定に署名した。また、2011年1月には、ベトナムとの間で原子力協定に署名した。

なお、日本は、2009年までに米国、英国、カナダ、オーストラリア、中国、フランス及び欧州原子力共同体(EURATOM)と原子力協定を締結しており、ロシアとも署名を行っている。

(5)生物兵器・化学兵器

ア 生物兵器禁止条約(BWC)(27)

BWCは、生物兵器の開発・生産・保有などを包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みであるが、条約遵守の検証手段に関する規定はない。検証手段の導入については、生物剤や毒素への実効的な検証が極めて困難であるとの議論があり、条約をいかに強化するかが課題となっている。

2006年の第6回運用検討会議において、条約の強化のために、次回運用検討会議(2011年)までの年次会合プロセスが決定され、2010年は、8月の専門家会合及び12月の締約国会合で、「生物・毒素兵器の使用疑惑に際した、締約国による要請に基づく、疾病サーベイランス・検知・診断及び公衆保健システムの国内能力向上を含む支援の提供と関係機関との調整」について議論された。日本は、専門家会合において作業文書の提出や専門家による発表を行った他、締約国会合において「JACKSNNZ」(28)を代表して共同作業文書を提出し、議論の活性化に貢献した。

イ 化学兵器禁止条約(CWC)

CWC(29)は、化学兵器の生産・保有・使用などを包括的に禁止し、既存の化学兵器の全廃を定めるとともに、条約の遵守を検証制度(申告と査察)によって確保しており、大量破壊兵器の軍縮・不拡散に関する条約としては画期的な条約である。CWCの実施機関として化学兵器禁止機関(OPCW)が設置されている。

CWCの目的である化学兵器のない世界を実現する上で、普遍化促進及び国内実施措置強化は不可欠であり、日本はこれらの課題に対して積極的に取り組んでいる。7月にはOPCWが開催したCWCと化学の安全管理に関するセミナーに専門家を派遣した他、OPCWのプログラムの下で、日本の化学産業の事業所において、アジア地域の開発途上国政府関係者などの研修を行った。2010年12月にはウズムジュOPCW事務局長が訪日し、OPCWが直面する様々な課題について日本とOPCWが緊密に連携し、取り組んでいくことを確認した。また、日本は、CWCに基づき、中国に遺棄された旧日本軍の化学兵器について、国内の老朽化した化学兵器と同様に廃棄義務を負っており、中国と協力しつつ、一日も早い廃棄の完了を目指して最大限の努力を行っている。

(6)通常兵器

ア クラスター弾(30)

クラスター弾の使用、所持、製造などを禁止する「クラスター弾に関する条約」が2010年8月に発効し(日本は2009年7月に締結)、11月にはラオスで第一回締約国会議が開催され、「ビエンチャン行動計画」などが採択された。一方、特定通常兵器使用禁止・制限条約(CCW)の枠組みでも、引き続きクラスター弾の規制について議定書交渉が行われている。日本は、クラスター弾の人道上の問題を深刻に受止め、被害者支援や不発弾処理といった対策を実施してきた。今後もこのような支援を実施していくとともに、主要生産国・保有国に「クラスター弾に関する条約」への参加を働きかけていく考えである。

イ 小型武器

国際社会に過剰に存在する小型武器が、非合法な武器の取引、紛争の長期化や激化、治安回復の遅れなどの問題の一因となっている。日本は、国連小型武器決議の作成を始め、国連の取組に貢献するとともに、武器回収、廃棄、啓発活動などの小型武器対策プロジェクトを支援している。国連小型武器行動計画のプロセスにおいて、2010年には隔年会合が開催された。今後は、2011年に政府専門家会合が、2012年に履行検討会議が開催される予定である。

ウ 対人地雷

日本は、実効的な対人地雷禁止と、被害国への地雷対策支援の双方を強化する包括的な取組を推進しており、アジア太平洋地域各国への対人地雷禁止条約(オタワ条約)(31)加入の働きかけに加え、1998年以降、40か国以上に約442億円の地雷対策支援を実施している。2009年11月から12月にかけ、オタワ条約の閣僚級会議(於:コロンビア)が開催され、「カルタヘナ宣言」が採択された他、日本製の地雷除去機の展示やシンポジウムの開催により、産・官・学一体となった日本の貢献を示した。

エ 武器貿易条約(ATT)構想

武器の輸出、輸入及び移譲を管理し、「責任ある」武器貿易を確保するための武器貿易条約(ATT: Arms Trade Treaty)の作成に向けた動きが国連の枠組みの中で本格化している。2010年には、2012年に開催予定のATTに関する国連会議の準備委員会が国連本部において開催され、条約の構成要素、原則及び目標に関する議長ペーパー並びに①条約の対象範囲、②移譲基準、③実施メカニズムの3つの要素についての議論を取りまとめたサマリーが作成された。2011年も引き続き準備委員会で議論が行われる。

オ 国連軍事支出報告制度(32)

自国の軍事支出額を国連に報告することにより、透明性向上、信頼醸成に貢献する本件制度の運用状況、報告様式、今後の発展について検討する政府専門家会合が開催された。2011年に更に2回会合を行い報告書を取りまとめる予定である。

9 より詳細な日本の核軍縮・不拡散分野の政策については2011年発行の「日本の軍縮・不拡散外交(第5版)」(外務省編)を参照。

10 IAEA(International Atomic Energy Agency)は、1957年に設立され、事務局はウィーンに設置されている。最高意思決定機関は全加盟国で構成され年1回開催される総会であり、総会に対して責任を負うことを条件に、35か国で構成される理事会がIAEAの任務を遂行する機関として機能している。2010年12月現在、151か国が加盟。天野之弥氏が、2009年12月以降事務局長を務めている。

11 PSI(Proliferation Security Initiative)とは、大量破壊兵器などの拡散阻止のため各国が国際法・各国国内法の範囲内で共同してとり得る措置を実施・検討するための取組で、2003年5月に開始。活動に際しては、特定の事態や対象国を想定はしない。2010年12月現在約100か国が、PSIの活動に参加・協力している。日本は、PSI海上阻止訓練として、2004年10月に相模湾沖及び横須賀港内において「Team Samurai 04」を、2007年10月に伊豆大島沖及び横浜港、横須賀港において「Pacific Shield 07」を、2010年11月に東京においてオペレーション専門家会合(OEG)を主催した。また、他国が主催する訓練及び関連会合にも積極的に参加している。

12 IAEAが各国と個別に締結した保障措置協定に基づき、査察などの手段により、核物質が平和的目的だけに利用され、核兵器などに転用されないことを担保するために行われる検認活動。NPT締約国たる非核兵器国は、NPT第3条に基づき、IAEAとの間で保障措置協定を締結し、国内の全ての核物質について保障措置(包括的保障措置)を受け入れることが求められている。

13 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発及び核爆発を禁止。1996年に署名開放されたが、2010年12月現在、条約の発効のために批准が必要な国(発効要件国)全44か国のうち、中国、エジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国が未批准、インド、北朝鮮、パキスタンが未署名のために、未発効となっている。

14 核兵器その他の核爆発装置製造のための原料となる核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウムなど)の生産を禁止することにより、核兵器の数量増加を止めることを目的とする条約構想。

15 退役原子力潜水艦解体事業「希望の星」は、2002年6月のG8カナナスキス・サミット(於:カナダ)において合意され、大量破壊兵器及びその関連物質の拡散防止を主な目的とする「G8グローバル・パートナーシップ」の一環として実施されたもので、2009年12月までに計6隻を解体して完了した。2010年8月からは、解体した原子力潜水艦の原子炉区画を安全に保管する施設の建設に対する協力を実施している。

16 2010年7月、日・ベラルーシ非核化協力委員会を通じ、ベラルーシ国境における核・放射性物質不法移転防止システムの強化に対する協力を開始した。また、ウクライナ及びカザフスタンとの間でも、それぞれ核物質防護システム強化のための協力事業の実施を決定しており、着工に向けて具体的に協議を行っている。

17 2003年1月には、北朝鮮はNPTから脱退することを通告し、その後、北朝鮮は、1994年10月に米朝間で署名された「合意された枠組み」の下で凍結していた5メガワットの実験炉を再稼働させ、使用済み核燃料棒の再処理を再開した。

18 2003年9月のIAEA理事会決議や10月のEU3(英国、フランス、ドイツ)とのテヘラン合意を受け、イランは濃縮関連活動の停止の約束の他、保障措置に関する是正措置やIAEA追加議定書の署名など一時的には前向きな対応を見せたものの、活動を継続した。また、2004年11月のEU3とのパリ合意により同活動を停止したものの、2005年8月には再開している。これを受け、2005年9月、IAEA理事会は、イランによる保障措置協定の違反を認定し、2006年2月のIAEA特別理事会において、イランの核問題を国連安保理に報告する決議を採択し、これ以降、イランの核問題は安保理でも協議されるようになった。

19 国連安保理決議第1696号(2006年7月31日採択)、決議第1737号(2006年12月23日採択)、決議第1747号(2007年3月24日採択)、決議第1803号(2008年3月3日採択)、決議第1835号(2008年9月27日採択)、及び決議第1929号(2010年6月9日採択)を指す。決議第1696、1737、1747、1803号は、国連憲章第7章下で、イランに対し、全ての濃縮関連・再処理活動及び重水関連計画の停止、未解決の問題の解決などのため、IAEAに対するアクセス及び協力を提供することを義務付け、また、追加議定書の迅速な批准を要請しており、決議第1835号は、イランに対しこれら4本の決議の義務を遅滞なく遵守するよう求めている。また、決議第1737、1747、1803号は、核関連物資の対イラン禁輸やイランの核・ミサイル関連個人・団体の資産凍結などの憲章第7章第41条下のイランに対する制裁措置を含んでおり、決議第1929号は、イランに対する追加的な措置として、武器禁輸の拡大、弾道ミサイル開発の規制、資産凍結・渡航制限対象の拡大、金融・商業分野、銀行に対する規制の強化、貨物検査などの包括的な制裁措置を含んでいる。

20 注2 参照。

21 IAEA理事会で指定される13か国。日本を始めG8などの原子力先進国が指定されている。

22 包括的保障措置協定に追加して各国がIAEAとの間で締結する議定書。追加議定書の締結により、IAEAに申告すべき原子力活動情報の範囲が拡大されるなど、検認活動が強化される。2010年12月現在、104か国が締結。

23 弾道ミサイルに関しては、輸出管理体制の他にも、その開発・配備の自制などを原則とする弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範(HCOC)があり、日本はこれにも参加している。

24 ASTOP(Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation)とは、日本の他、ASEAN10か国、中国、韓国、米国、オーストラリア、カナダ及びニュージーランドが参加し、アジアにおける不拡散体制の強化に関する諸問題について議論を行う日本主催の多国間協議。最近では2010年1月に開催された。

25 アジア諸国政府の輸出管理担当者、民間企業、研究者などを日本に招へいし、日本を始めとする輸出管理先進国の取組を紹介するとともに、アジア地域における輸出管理強化に向けて意見・情報交換をするセミナー。最近では2011年2月に開催し、28か国・地域が参加した。

26 核不拡散の代表的な措置であるIAEAの保障措置(Safeguards)、原子力安全(Safety)及び核セキュリティ(Security)の頭文字をとって「3S」と称されている。

27 1975年3月発効。締約国数は163か国(2010年12月現在)。

28 JACKSNNZ:日本、オーストラリア、カナダ、韓国、スイス、ノルウェー、ニュージーランドの頭文字を略したもの。非EU西側諸国による非公式グループ。

29 1997年4月発効。締約国数は188か国(2010年12月現在)。

30 一般的に、航空機などから投下、発射される容器の中に複数の子弾を内蔵した弾薬のこと。不発弾が多いことが問題とされ、不発弾による民間人の被害が問題となっている。

31 対人地雷の使用・生産などを禁止し貯蔵地雷の廃棄、埋設地雷の除去などを義務付ける条約で、1999年3月に発効した。2010年12月現在の締約国数は、日本を含め156か国。

32 1980年の国連総会決議35/142Bにより設立され、特定の国について当該国政府が公表した報告情報の蓄積により軍事費増減の動向を推定することが可能となり、透明性向上、信頼醸成に貢献する制度。報告対象は①人件費やメンテナンス費用などの運営費用、②調達及び建設費用、③研究開発費用であり、各項目の内訳も報告される。