1 日米安全保障(安保)体制

(1) 安保分野における同盟深化

日本周辺地域においては、北朝鮮による核・弾道ミサイル開発、韓国哨戒艦沈没事件や延坪島(ヨンピョンド)への砲撃などの挑発行為、中国の軍事力増強など、安全保障環境が近年急速に厳しさを増している。このような中、日米安保体制に基づく米軍のプレゼンスは、日本及び周辺地域の平和と安定にとって、より一層重要なものとなってきている。

2010年は現行の日米安全保障条約締結から50年を迎える節目の年であり、同年1月の日米外相会談を皮切りに、日米両国は同盟深化のための協議プロセスを開始した。同協議においては、地域の安全保障環境の認識を共有するとともに、グローバル・コモンズ(海上安全保障、宇宙、サイバーなど)、拡大抑止(1)、ミサイル防衛、人道支援・災害救助といった幅広い分野における日米安保協力を推進しており、9月の日米外相会談を始めとする幾度の機会において、安全保障分野におけるこれからの協力を一層強化することを確認している。さらに、2011年1月の日米外相会談では、共通の戦略目標の見直し・再確認を推進するとともに、日本の防衛や周辺地域における事態に対応するためのより円滑な日米協力のための協議を加速化させることで一致した。

(2)在日米軍の兵力態勢の再編など

冷戦終結以降、世界では、国際テロ、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散など新たな脅威が顕著となっている。このような新たな安全保障環境における課題に対処するため、米国は軍事技術の進展を活用し、より機動性の高い態勢を実現することを目標に、米軍の全世界的な軍事態勢の見直しを行っており、日本を含めた同盟国、友好国などと緊密に協議している。

日本との関係においては、2006年5月に在日米軍の兵力態勢再編の具体的施策を実施するための計画(「再編の実施のための日米ロードマップ」)を発表した他、2009年2月には在沖縄米海兵隊のグアム移転に係る協定に署名し、5月に同協定を締結した。普天間飛行場の代替の施設に関しては、日米両国は2010年5月の日米安全保障協議委員会(以下「2+2」)において共同発表を発出し、代替の施設をキャンプ・シュワブの辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する意図を確認した。また、これを受け、普天間飛行場の代替の施設に関する二国間専門家検討会合において、位置、配置及び工法に関する検討が行われ、8月31日に報告書が公表された。日本政府としては、この「2+2」共同発表を踏まえてしっかりと取り組むと同時に、沖縄県に誠心誠意説明を行い、理解を求めていく考えである。

| 日米安全保障協議委員会共同発表(2010年5月28日) |

|---|

| ・沖縄を含む日本における米軍の堅固なプレゼンスが提供する抑止力の重要性の確認。 |

| ・2006年の「ロードマップ」を補完し、これに基づく着実な再編の実施を確認。 |

| ・特に、沖縄に関連する三つの再編案、①普天間飛行場の代替の施設の建設、②在沖縄海兵隊のグアム移転、③嘉手納以南の施設・区域の統合・返還が相互に関連していることを再確認。 |

| ・代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する意図を確認。 |

| ・普天間飛行場の代替の施設についての進展に従い、訓練移転、環境、施設の共同利用、訓練区域、在沖縄海兵隊のグアム移転、嘉手納以南の施設・区域の返還の促進、嘉手納の騒音軽減、及び沖縄の自治体との対話及び協力に関し具体的な措置をとる。 |

| 普天間飛行場の代替の施設に関する専門家会合報告書(2010年8月31日) |

| ・上記共同発表に基づき、普天間飛行場の代替の施設の計画についてV字案とI字案の2案に絞り、安全性、運用上の所要、騒音による影響、環境面の考慮、地元への影響、費用、工期の観点から検討。 |

| ・本件会合の検討結果は、決定を発表する次回日米安全保障協議委員会(SCC)までの検証及び確認の対象。 |

| ・著しい遅延なく環境影響評価手続及び建設が完了でき、かつ米国の運用上の所要が引き続き満たされるものである限り、検証及び確認の過程で検討案の修正の可能性が排除されないことに留意。 |

(3)弾道ミサイル防衛(BMD)

BMDシステムは、弾道ミサイル攻撃から日本国民の生命・財産を守るための、純粋に防御的で他に代替手段のない唯一の手段である。日本政府としては、北朝鮮による弾道ミサイル発射(2006年7月、2009年4月、同7月)及び核実験(2006年10月、2009年5月)などの動きも踏まえ、米国との緊密な連携の下に、BMD協力に関わる取組を強化・加速化することを通じて、日米安保体制による抑止力及び信頼性を一層向上させることが急務となっている。

日本政府は、2003年12月にBMDシステムの整備を決定して以来、その着実な整備に努めてきており、①BMD運用・関連情報を直接、相互、リアルタイム及び常時共有するなど運用協力の強化、②長距離型監視用レーダー(Xバンド・レーダー)及びペトリオット・ミサイル(PAC-3)の配備・運用、③イージス艦搭載型迎撃ミサイル(SM-3)の防衛能力の継続的な強化など、BMDシステム能力の向上などについての日米間の協力が進められている。また、2007年から、日本自身の取組として、入間基地などにおいてPAC-3の展開を順次開始し、2008年9月には発射試験に成功した。SM-3についても、日本初の迎撃能力を有するイージス艦「こんごう」による発射試験を2007年12月に実施した。その後2008年の「ちょうかい」、2009年の「みょうこう」による試験を経て、2010年10月にはイージス艦「きりしま」による発射試験に成功した。

(4)在日米軍駐留経費負担(HNS)

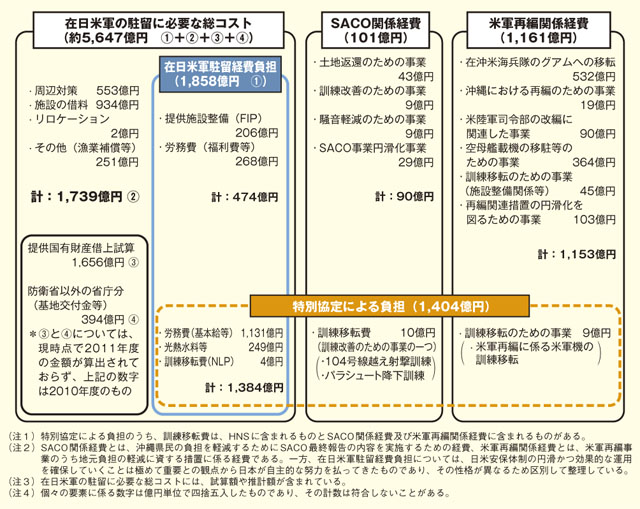

日本政府は、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保していくことが重要であるとの観点から、日米地位協定の範囲内で、米軍施設・区域の土地の借料、提供施設整備(FIP)費などを負担している他、特別協定を締結して、在日米軍の労務費、光熱水料など及び訓練移転費などを負担している。

日米両政府はHNSをより安定的、効率的及び効果的なものとするための包括的な見直しを実施し、2011年1月21日に新たな特別協定に署名した。新たな特別協定の期間は5年間で、①労務費については、日本側が負担する上限労働者数を、協定の期間中に現在の2万3,055人から2万2,625人に段階的に削減する、②光熱水料などについては、249億円を各年度の日本側の負担の上限にするとともに、5年間で日本側の負担割合を約76%から72%に段階的に削減する、③訓練移転費に関しては、新たにグアムなど米国の施政下の領域への訓練移転に関するものも対象に追加する、④これらの経費につき米側が一層の節約努力を行う、となっている。また、労務費及び光熱水料などの削減分をFIPに充当することとしており、それによりHNS全体の水準については、2010年度の水準(2010年度予算額1,881億円が目安)を2011年度からの5年間維持することとした。

(5)在日米軍の駐留に関する諸問題

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のためには、在日米軍の活動が周辺の住民に与える負担を軽減し、米軍の駐留に関する住民の理解と支持を得ることが重要である。特に、在日米軍施設・区域が集中する沖縄県の負担軽減を進める重要性については、日米首脳会談、日米外相会談など幾度もの機会に日米双方が確認している。

日本政府は、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告の着実な実施に引き続き取り組んでいる他、在日米軍の兵力体制の再編についても、2010年5月の「2+2」共同発表で、「再編の実施のための日米ロードマップ」に記された再編案を着実に実施する決意を確認したように、在日米軍の抑止力を維持しつつ、地元の負担を軽減させるとの観点から、引き続き取り組んでいく方針である。

日米地位協定については、日米同盟を更に深化させるよう努めていく中で、他の緊急の課題における進展を踏まえつつ、その対応について検討していく考えである。まずは、米軍人などによる事件・事故の防止、米軍機による騒音の軽減、在日米軍施設・区域における環境問題などの具体的な問題について、地元の要望を踏まえ、最大限の努力を払っていく方針である。

1 同盟国を第三国の攻撃から防衛するため、自国の軍事力による抑止力を提供する概念。