チャレンジ41か国語~外務省の外国語専門家インタビュー~

2009年9月

中国語の専門家 田中さん

![]() (ニィハオ)=こんにちは!

(ニィハオ)=こんにちは!

高校生の時に姉妹都市交流に参加し、合唱団の一員として初めて中国を訪問した田中さんは、大学3年生の時、1年間休学して北京師範大学に留学しました。留学を通じ中国文化に親しんだ田中さんは、日中の文化交流に貢献したいと考え、外務省の語学試験を中国語で受験し、希望通り中国語の専門家になりました。実はそんな田中さんには、中国語専門家ならではの特技があったのです。

昆劇の代表作「牡丹亭」の一幕。右が田中さん。

●中国の伝統演劇「昆劇」との出会い

田中さんは、北京師範大学に留学していた時、京劇の俳優を養成する中国戯曲学院がとても気になっていたそうです。「私はもともと音楽や歌が好きだったので、京劇に惹かれ、京劇の台本を徹夜で翻訳し、台本片手に京劇の舞台を見に行きました。たまたま隣の席に座っていた中国人が中国戯曲学院大学院の1年生で、私に京劇や昆劇(京劇を含めた中国伝統演劇の祖) について解説してくれた上、彼女の先生まで紹介してくれたんです。それがきっかけで、私はアマチュアの昆劇のグループに所属して練習し、舞台に立てるまでになりました。」中国人に囲まれて台詞回しの相談や、発表会の準備をしていれば、楽しみながら中国語のレベルも上がりますね。

●前代未聞の昆劇留学!

こうした経歴を持つ田中さんには、外務省に入省後、語学研修のための留学先にこだわりがありました。「中国の大学は、どこも留学生が多く、更に、大学側が授業や生活を留学生と中国人の学生とで分ける傾向があると聞いていたので、あえて、留学生の少ない大学『中国戯曲学院』を留学先に選びました。大学院の同期生は私を含めて10名しかおらず、中国人学生と一緒に勉強や生活ができて、しかも、自分の好きな京劇や昆劇も学べるので、モチベーションも上がります。外務省員が中国演劇を学ぶための大学院に留学するのは前代未聞のはずだったのですが、日中双方において快く許可され、中国戯曲学院大学院の初の留学生になりました。」

●猛勉強で言葉と演技に磨きをかける

「楊家将」の楊排鳳役を演じる田中さん。

鮮やかな衣装をまとい、激しく立ち周ります。

「大学院では、授業も生活も常に中国語を使い、ノートも中国語でとっていました。分からない部分は友人に教えてもらったので友人も増えましたね。中国語専門家の専攻として昆劇を選んだからには、本業がおろそかにならないように中国語を猛勉強しました。家庭教師にも週2回習い、自分でも日本語から中国語へ通訳する練習やよく使われる挨拶文やスピーチの丸暗記をしました。」中国語を磨き、昆劇の練習にも励んだ田中さんは、発表会で主役も演じました。「台詞は、自分の役も他人の役も全て暗記して舞台に上がるので、語彙力も伸びましたね。普通に勉強していては学ばないような古語、諺、漢詩、方言も勉強することになり、発音が間違っていれば、びしびし直されました。また、昆劇で描かれる中国人女性は、男性の代わりに戦場で戦う等、たくましく活発な役が多く、槍を使った立ち回りも学べて楽しかったです。」

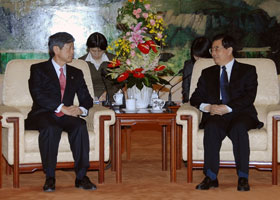

2007年12月高村元外務大臣の胡錦濤中国

国家主席への表敬。大臣の後ろが田中さん。

●日中外交最前線での通訳修行

2年間の研修を終え、在北京日本国大使館勤務となった田中さんは、政治部に所属し、中国外交の動向分析や日中協議の仕事等をしていたそうです。「日中外交の最前線![]() で仕事ができたことは本当に貴重な経験でした。例えば、中国の排他的経済水域で沈没した北朝鮮不審船の引き上げに関する協議で通訳をした時は、『・・・親船には観音開きの扉があり、その扉が開いて小船が出てきて・・・』といった、日本語でも説明しにくい内容が多く、通訳として苦心しました。その協議は週1回くらいの頻度で行われましたが、まだ駆け出しで発展途上の私を何度も使っていただき、とても感謝しています。」今や総理や外務大臣の通訳を担当する田中さん。こんな修業時代があったのですね。

で仕事ができたことは本当に貴重な経験でした。例えば、中国の排他的経済水域で沈没した北朝鮮不審船の引き上げに関する協議で通訳をした時は、『・・・親船には観音開きの扉があり、その扉が開いて小船が出てきて・・・』といった、日本語でも説明しにくい内容が多く、通訳として苦心しました。その協議は週1回くらいの頻度で行われましたが、まだ駆け出しで発展途上の私を何度も使っていただき、とても感謝しています。」今や総理や外務大臣の通訳を担当する田中さん。こんな修業時代があったのですね。

●日中国交正常化30周年の記念昆劇公演

大使館勤務の傍ら、田中さんは昆劇を続けていました。「2002年日中国交正常化30周年記念のイベントの一つとして、北京で行われた日中の青年による昆劇公演には、私も出演することになりました。仕事が忙しい日でも昆劇の朝練は欠かさず参加し、少しでも時間を作って練習をしました。演目は、日本でも知られている『白蛇伝』でしたが、中国文化大革命で上演禁止となったためにきちんとした台本が存在しなかったので、日本人留学生が中国に残っている情報を元に台詞や振り付けを手書きで整理し復元した台本を使いました。日本人と中国人が交代で主役を演じ、一番の見所である大きな旗を振り回す激しい立ち周りでは、日中国交正常化30周年と画かれた旗を使用したのですが、日中両国の観客から沢山の拍手をいただきました。日中関係には色々な難しい問題もありますが、両国の若者が一つの舞台を作り上げるという共同作業を経れば、わかり合えることがあると実感しました。」

日中国交正常化30周年を記念した日中青年による昆劇『白蛇伝』は、大成功を収めました。

●深くつき合うことにより広がるつながり

「昆劇も中国語も深くつき合っていくと、繋がりは広がっていくんです。思わぬところで昔の仲間や新しい昆劇グループに出会ったり、ネットワークは広がります。今頃になって5年以上も前の『白蛇伝』公演が、ある機関誌で紹介されたりして、自分たちが頑張ったことが誰かの心に残っていくことを感じています。また、昆劇をしていたことで、中国の人々にも親しみを持ってもらえます。実は昆劇は、中国の経済が急速に発展し、若い人たちが西洋文化に親しむ中で、人気を失いつつあります。中国の若い人があまり見なくなった昆劇を日本の若い人たちが学び、継承しようとしている事を、日中のより多くの人にもっと知って欲しいと思います。」

日中の国旗を手に熱唱する出演者たち。最後は日中青少年友好交流年テーマソング「明天会更好」を大合唱。

●日中青少年友好交流年

田中さんは帰国後、外務省中国・モンゴル課で2008年日中青少年友好交流年を担当しました。「両国で趣向を凝らした多くの記念行事が催され、両国の青少年が双方の国を訪問しました。私は日本での行事を担当したのですが、訪日した中国の青少年には日本人の生活に直接触れることができるよう、必ずホームステイしてもらうようにしました。青少年交流は2006年から規模を拡大し、年間数千名が参加しているにもかかわらず、日中双方の多くの学校や家庭が青少年を暖かく迎えていることにとても感謝しています。日中交流![]() が沢山の方々に支えられていることを感じています。日本側の交流年閉幕イベントとして学習院大学において『日中青少年歌合戦』が開催され、日本人だけでも100組以上の出場応募者があり、中国側選抜者も加わって、日中の若者が熱唱しました。最後には、出場者全員の大合唱となり、スタンディングオベーションが起こった時は本当に嬉しかったです。単なる鑑賞型の事業ではなく、参加型の事業にしたいとこだわりを持って企画したので、とても誇れる行事となったと思います。」昆劇を通じて中国の人々や伝統文化との絆を深めている田中さん。これからも日中交流の担い手として活躍を期待しています。

が沢山の方々に支えられていることを感じています。日本側の交流年閉幕イベントとして学習院大学において『日中青少年歌合戦』が開催され、日本人だけでも100組以上の出場応募者があり、中国側選抜者も加わって、日中の若者が熱唱しました。最後には、出場者全員の大合唱となり、スタンディングオベーションが起こった時は本当に嬉しかったです。単なる鑑賞型の事業ではなく、参加型の事業にしたいとこだわりを持って企画したので、とても誇れる行事となったと思います。」昆劇を通じて中国の人々や伝統文化との絆を深めている田中さん。これからも日中交流の担い手として活躍を期待しています。

●好きな言葉・印象に残っているフレーズ

![]() (haoyu zhi shijie)直訳:良い雨は時節を知って降る

(haoyu zhi shijie)直訳:良い雨は時節を知って降る

(解説)2007年の温家宝総理の訪日時、日中首脳会談の冒頭に、到着時及び歓迎式典の間に雨が降っていたことに対し、春の植物が育つ時期に必要な恵みの雨であるとの意で述べたもの。杜甫の詩の一節。何か行事の時にあいにくの雨だった時に、周りに気にさせないように使ってみたい言い回し。

![]() (hainei cun zhiji tianya ruo bilin)直訳:天下に知己があれば、地の果てにいようとも近くにいるように気持ちは通い合う

(hainei cun zhiji tianya ruo bilin)直訳:天下に知己があれば、地の果てにいようとも近くにいるように気持ちは通い合う

(解説)日中間では今、青少年交流に力を入れています。交流事業に参加した青少年たちがたとえお互いの国に戻っても、長く友情が続きますように・・。

![]() (yihuisheng erhuishu)直訳:初めて会ったときはよそよそしい感じだが、2回目以降は良く知った友人のように感じる

(yihuisheng erhuishu)直訳:初めて会ったときはよそよそしい感じだが、2回目以降は良く知った友人のように感じる

(解説)中国らしい言い方。初めて会った人にはよそよそしい対応だが、2回目以降は友人として温かくつきあうことになる。中国人同士では、お互いの便宜をはかりあうことも。例えば、物事を早く進めるため、「関係機関に知った人がいるから頼んでみよう」ということがあります。

![]() (kugongfu bufu youxinren)直訳:苦しい努力は人を裏切らない

(kugongfu bufu youxinren)直訳:苦しい努力は人を裏切らない

(解説)苦しい努力でも続ければ、必ず達成できること。中国語の勉強も、昆劇の練習も、この言葉を思って頑張りました。