チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~

トルコ語の専門家 相さん

Merhaba!(メルハバ)=こんにちは!

黒海、地中海、エーゲ海、マルマラ海に囲まれたトルコは自然がいっぱい。地中海沿岸のボドルムの港。

トルコ語を勉強することになるとは、夢にも思っていなかった英文学科卒の相さん。就職氷河期まっただ中であったため、何語であろうとやるしかない!と外務省で働くことを決意します。「トルコの人たちって、超自信家なんですよぉ!」と、重大な秘密を打ち明けるように教えてくれた相さんですが、ご主人はトルコ人。トルコとの関係は最早切っても切れないようです。

●未知の言葉に「ホッとした」

相さんにとっては未知の言葉だったトルコ語ですが、トルコ語→中東の言語→アラビア語・ペルシャ語→「読めない文字」を想像していたので、まずはトルコ語がアルファベットを使用しているということでホッとしたといいます。

●日本語と同じ語順

「読んだとおりに書くので、意味がわからなくても読めるし書ける。」と、発音についても特に難しさを感じなかったようです。さらに嬉しいことに、トルコ語は日本語と語順がほとんど同じ。また、算数の計算式みたいに規則がきっちりと決まっていて例外がないため、相さん曰く、日本人が学習するのは楽だということです。ただし、英文科出身の相さんにとっては・・・

●「なんてできない人なんだ!」

「外国語=英語 というのが体に染みついていたので、どうしても、『日本語と同じ語順』っていうのに馴染めなかった。研修所の先生に、『なんてできない人なんだ、あなた、本当に大丈夫なのか?!』って本気で怒られたくらいできなかったんですよー。」

と笑う相さんですが、現地に行ってみれば何とかなるだろうとタカをくくっていたようですが...。

●トルコは「とんでもない」ところ?

「研修地はインスタンブール。首都のアンカラはいずれ大使館勤務することになるので、トルコ最大の文化都市イスタンブールがいいだろうというのが理由です。でも、いざ、腰を落ち着けて住むことになると、やっぱり『とんでもないところに来てしまった!』と思ったのが本音です。」

というのも、イスタンブールでの生活は、先輩が探しておいてくれたアパートに入居して始まりますが、いざ住んでみると雨漏りがひどくて浸水し、まずは大家さんとの激しい交渉を余儀なくされることからスタート。いきなり相当の語学力を要求されます。

●トルコ人は超自信家

「トルコ人は超自信家なんですよ!自分を卑下するということを知らない。」という相さん。トルコはオスマン朝の流れを汲んでいますから、当時の大国意識が根強く残っているのではないか、とはよく言われている話。

●日本人が学ぶべきトルコの美徳?

「小さいときから『いい子、いい子』、『エライ、エライ』って育てられるんです。だからみんな自分自身が相当イケてるって思ってるはず!日本人は謙遜しすぎなのかもしれないですけれど、その違いにびっくり。でも、それは非常にポジティブで、幸せなことですよねー。日本人が少しは学んでも良い点ではないでしょうか。」

と、研修中に、日本とトルコの文化の違いについてとまどってしまったことの数々を紹介してくれました。

●「アパートの家賃はおいくら?」

「トルコの人が初対面の人に対して、必ずと言っていいくらい聞いてしまう3つのことがあるんです。ご紹介しますね。『1.年齢 2.給料 3.家賃』なんです。ね、すごいでしょ!」

他にも、日本だと、大学の担当教授のところにお邪魔するのは恐縮してしまい、アポイントを取ってからでないと行きにくい雰囲気がありますが、トルコでは、用がなくても先生の研究室に頻繁に顔を見せることが大事。会いに行かないと先生のご機嫌が悪くなってしまうのだそうです。

●友人との“濃い”つながり

そんなかんじですから、トルコでは友人との関係も“濃い”ものがあります。

「友だちには迷惑をかけていいというのが当たり前。その代わり自分も、友人の迷惑をなんでも引き受ける。」覚悟が必要なんだそうです。

なにも用事がなくても電話をかけあうのは当たり前、夜遅くに友人が家を訪問してきても、それは嫌な顔をした方が悪い。大抵の家には、誰がいつ来ても泊まれるようにソファーベッドが用意されている・・・という状況。お互いが頼って頼られて生活しています。

●お節介?それとも...

「友だちから、『私、今日の授業は出ないから、先生の配るコピーを取りに行ってきて。』と、私が受けてもいない授業のコピーを頼まれたりもしましたが、こちらから頼まなくてもいろいろ世話を焼いてくれる友だちにも恵まれました。お節介、とも言えますけど、お陰で一人で寂しい思いをすることはなかったです。」

ボスポラス海峡沿いの小高い丘の上にあるボスポラス大学は、同校の学生によれば

「世界で一番」見晴らしが良い大学なのだそうです。

●修士課程へ進学、しかし・・・

研修1年目は外国人のための語学学校へ通いトルコ語を集中的に勉強した相さんですが、2年目は何をやろうか迷っていたところに、周りの友人たちから大学に行くよう勧められ、修士課程でトルコ近代史を研究しようと、試験を受けました。

試験に合格して喜んでいると、数日後に大学から電話がありました。

●合格を辞退する事態に

どうやら相手は、学科長会議の最中である様子。やはり専門違いの相さんは受け入れがたいと、本人に合格通知を出した後に教授たちの間で議論になったようで、相さんに「辞退してくれないか。」という打診でした。

しかし、相さんは、合格させたのは学校の責任なのだから、と、「そんなこと言わないで下さいよ~」と先生にかじりつき、とにかく2~3カ月様子を見ることを条件に、やっと入学を許可されます。

●先生に無視される?!

授業が始まってみると、相さんに対する先生たちの態度が明らかに冷たく、完全無視状態。それでも負けない相さん、腹も立ったし、辞めてしまおうかと思ったとも言いますが、そこは何とかふんばって授業を受け続けます。

「授業が始まって数週間後に1回目の課題を提出したんです。そうしたらやっと先生たちの態度が軟化しました。『こいつ、やる気はあるんだな』って認識されたんだと思います。」

通常2年かけて通う修士課程のプログラムを、1年間で終わらせようとした相さんですから、授業数や宿題の多さに負けてしまいそうになったそうですが、めでたく全ての単位を取得しました。

●泣きながら論文提出

修士論文は、首都アンカラにある大使館での勤務が始まってから提出したそうですが、仕事が忙しくてなかなか論文が進まず、あきらめてしまいそうになりました。しかし、せっかく苦しい思いをして取った単位が無駄になってしまうのがくやしくて、ぎりぎりになって泣きながら提出しました。

「先生も、ほとんど哀れみで認定してくれたんだと思います。『まさか君、博士課程に進もうと思ってないだろうね?』って、逆に心配していました。(笑)」

●学生言葉に周りがびっくり

このように、まじめ学生として大学に毎日通ったという相さんですから、トルコ語も、周りの友人との会話で使う、いわゆる「学生言葉」を自然と習得。働き始めてから大使館で働く現地職員にびっくりされるような言い回しを知らず知らずのうちに使ってしまい、癖を直すのに大変だったというおまけがつきました。

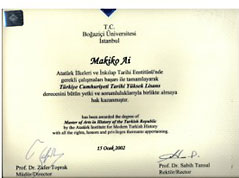

修了式で先生との一枚。

苦労してもらった修了証書です。

相さんのトルコ語

●トルコのことわざ

![]() (エヴデキ ヘサップ チャルシュヤ ウイマズ)~家での計算は市場には合わない(計画どおりにはいかないものだ、捕らぬ狸の皮算用)

(エヴデキ ヘサップ チャルシュヤ ウイマズ)~家での計算は市場には合わない(計画どおりにはいかないものだ、捕らぬ狸の皮算用)

●便利なフレーズ

![]() (ナスルスヌズ)~お元気ですか?

(ナスルスヌズ)~お元気ですか?

![]() (テシェキュル エデリム)~ありがとうございます。

(テシェキュル エデリム)~ありがとうございます。

![]() (ビシェイ ディール)~どういたしまして。

(ビシェイ ディール)~どういたしまして。

![]() (ホシュチャ カルン)~さようなら。

(ホシュチャ カルン)~さようなら。

![]() (ギュレギュレ)~さようなら(去っていく人に向かって使う)。

(ギュレギュレ)~さようなら(去っていく人に向かって使う)。

●面白い言葉

At, Avrat, Silah (アト、アヴラット、シラフ)~馬、女(妻)、武器:「一人前のトルコ人男性が持つべきもの」として昔から云われているものだそうです。

ところがこれには最近のバージョンがあるそうで、Araba, Avrat, Cep telefonu (アラバ、アヴラット、ジェップ・テレフォヌ)~車、女(妻)、携帯電話なのだそうです。