チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~

モンゴル語の専門家 津下さん

![]() (サイン バイノー?) =こんにちは!

(サイン バイノー?) =こんにちは!

「どうしてモンゴル語なの?という質問はもう100回くらい受けました。」とは津下さんの第一声。女性が働き続けるためには手に職が必要だと考え、あまり人がやらない言語をやろうと大学でモンゴル語を専攻。モンゴル語を活かせる仕事ができる外務省に入ることを決めました。

しかし学生時代は外務省については「まったく別世界」と思っていた津下さん。企業と同様に採用試験が外務省にもあることさえ知りませんでした。大学の就職ガイダンスに外務省からも説明者が来ていて、そこで初めて外務省を就職先として考えるようになったそうです。

津下さんの知人の牧民のドゥーデーさん

●モンゴルとの長い付き合いを決定した、モンゴル人の「人間らしさ」

津下さんは、大学在学中の1992年から93年にかけて、モンゴルの首都ウランバートルで1年間日本語教師として働きました。この当時モンゴルでは民主化が進み市場経済に移行したばかりの頃。物資がなく、食糧を得るためにも、配給切符制で、なおかつ一日中お店に並んでやっと食糧を入手するという状態でした。

「そんな状況の中でも、モンゴルの人々はお互いに助け合って生きていました。外国人である私にも、『何不自由ない日本から来て、さぞかし苦労しているだろう。かわいそうに。』と、自分が行列に並んでやっと買ったパンを半分分けてくれたり。人間らしさをひしひしと感じました。見返りを求めることなく親切にしてくれる多くの友人・知人との出会いがあり、モンゴルと関係する仕事につきたいと強く思うようになりました。」

●格調の高いモンゴル語

―外務省の研修もウランバートルで行っているようですが、現地に友人がいると心強いですね。

「以前一緒に仕事をしていたモンゴル語の先生(現地では「国語」の先生)は、モンゴル語学専攻ということもありますが、非常に格調高い美しいモンゴル語を話す人です。この友人とは何でも話せる関係になりました。私のモンゴル語を直してくれたり、いろんな質問をしても、いい加減な答えはしないで、誠意をもって教えてくれた人です。」

●はっきりした男性母音と口を開けない(?)女性母音

―そもそもモンゴル語とはどんな言葉ですか?

「モンゴル語は、日本語と比べると子音も母音も多く、固い音が多いです。また、モンゴル語には、口をあまり開けないで発音する「女性母音」、はっきり発音する「男性母音」、その中間の「中性母音」の3種類があります。そして、「母音調和」というのですが、組み合わせが決まっていて、女性母音と男性母音は、1つの言葉の中で混じることはありません。寒いからだと思うのですが、なるべく口の動きを少なくして話せるようになっています。」

地方の風景

●組み立ては日本語と同じ

「文法は日本語によく似ています。単純な文章であれば、文の組み立ては、日本語とほとんど同じと考えていいと思いますが、複雑な文章になると文章の構造をがらりと変える必要も出てきます。また、たとえ単純な文章でも、「モンゴル語らしい」表現となると、単に単語を置き換えるだけでは足りません。ですから、ある程度のところまでは上達が早いのですが、学習者にとってはその後に、越えなければならない壁があるのです・・・」

●モンゴル人を倣って「形」から入る

―では、その壁を越えてきた津下さんの勉強法は?

「まずは発音が大事です。実はモンゴル人は形から入る傾向があります。おしゃれで、外見をとても気にします。ですから、発音がうまくできれば、『できるな』と思わせることができます。日本では、モンゴルからの留学生をつかまえては発音してもらい、その口の形や舌の動きをよく観察して真似しました。耳で聞き分けるのは難しくても、見た物を真似して自分で発音することはできますから。」

●「耳をそばだて盗み聞き」学習法の効用

「それから、これは大使館で働くようになってからですが、大使館で働いているモンゴル人の現地職員は、高い教育を受けた優秀な人がいますから、そういった人が実際に電話口でどう話しているか、素知らぬ顔で耳をそばだてて盗み聞きしていました。その中で「使える!」というフレーズを真似することで、仕事で使えるモンゴル語がぐんと上達しました。また、大使のスピーチのモンゴル語訳などもストックし、『ああ、こういう場合にはこうした表現を使うんだな』と勉強しました。」

●それでも一番の勉強法は・・・

「なんといっても一番言葉の上達につながったのは、気のおけない友だちがいたことです。こちらのつたない言葉を、何を言いたいのか気長に聞いてくれる優しい友だち。」

津下さんは、モンゴル人の優しさ、あたたかさを強調します。

「モンゴル人の友人にはいつも助けられました。いろんな話をして、一緒に笑ったり、泣いたり。そういえば友だちの家に居候させてもらった経験もあります。」

●1LDKに10人なら暖かい?

「モンゴルの伝統的な家屋は移動式のゲルですが、首都ウランバートルでは、集合住宅がほとんどです。家族が多い上、田舎から親戚や知人を頼って出てくる人がいたり、とにかく沢山の人が1部屋のアパートに同居することが多くなります。出たり入ったりも多いのですが、常時10人前後はいる感じでした。日本だったら「?」というかんじですが、モンゴルの冬は-40℃以下になることもあるので、10人で丸くなっていたら、暖かいんです。そして夜な夜なみんなでおしゃべりに花を咲かせます。」

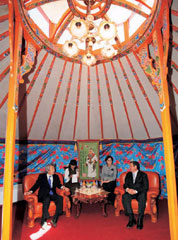

2006年8月に、小泉前総理がモンゴルを訪問し、エンフバヤル大統領と会談したときも、津下さんが通訳を担当しました(写真中左)。

これは、遊牧民の移動式住居「ゲル」を模した建物の中です。(写真提供:内閣広報室)

●力士の次は噺家(はなしか)?

「モンゴル人は小咄が大好きで陽気です。政治的な話も気の利いたジョークにして笑い飛ばしています。一般的にみんな話術が巧みですね。そしておおらかで小さなことにこだわりません。」

テレビで相撲の力士を見ているからかもしれませんが、モンゴル人って無口なイメージがあったのですが、意外に話好き、心が広くておおらかで陽気とのこと。近いうちに、今度はモンゴルのお笑いコンビが日本を席巻する日が来るかもしれません。

●架け橋としての醍醐味

最後に、首脳会談などの通訳を数多く務めている津下さんに、仕事の醍醐味を聞いてみました。

「言葉の通じない人同士が、出会って話をして、『通じ合えた』という嬉しそうな顔をするとき、ああ、通訳として『お役に立てた!』と実感して嬉しくなります。」

モンゴル人画家の絵(左)(モンゴルは、芸術家がたいへん多く、石を投げれば画家にあたるんじゃないかと思うくらいなのですが、写真の絵は、離任のときにいただいた絵)と、地方の風景(右)

津下さんのモンゴル語

![]()

![]() (モンゴル ヘル):

(モンゴル ヘル):

モンゴル語(左が伝統的なモンゴル文字、右が現在モンゴルで広く使われているキリル文字を基にした表記法)

(注)『キリル文字:スラブ系言語を表記するのに用いられる表音文字の体系の一種。現在では、主として旧ソ連内外の諸民族言語に用いられている。』(出典:ウィキペディアより抜粋)

![]() (ボロフグイ):だめです

(ボロフグイ):だめです

![]() /

/ ![]() (ズゲール / ダチグイ):大丈夫です。

(ズゲール / ダチグイ):大丈夫です。

![]() (アンハーラル タビスンドゥ バヤルララー):ご静聴、ありがとうございました。

(アンハーラル タビスンドゥ バヤルララー):ご静聴、ありがとうございました。

![]() (バヤルタイ):さようなら

(バヤルタイ):さようなら

★モンゴル語を主要言語とする国: モンゴル国